École de Nancy (psychologie) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'École de Nancy

La clinique du docteur Liébeault

Le médecin hollandais Albert van Renterghem, rapporte que Liébeault « recevait chaque matin de 25 à 40 malades dans un vieux hangar aux murs blanchis à la chaux et au sol pavé de grandes pierres plates. Il traitait ses patients en public sans se soucier du bruit. Liébeault hypnotisait ses patients en leur disant de le fixer dans les yeux et en leur répétant qu'ils avaient de plus en plus sommeil. Dès que le patient était légèrement hypnotisé, Liébeault l'assurait que ses symptômes avaient disparu. La plupart des malades étaient de pauvres gens de la ville et des paysans des environs, qu'il traitait tous indifféremment avec la même méthode, quelle que fût leur maladie - arthrite, ulcères, ictère ou tuberculose pulmonaire ».

Un autre visiteur, le mathématicien belge Joseph Delbœuf, décrit la salle de consultations de Liébeault de la façon suivante :

« C’est un long boyau de deux mètres et demi de largeur sur sept à huit mètres de long, divisé en deux parties inégales par une simple cloison. Ameublement des plus simples : des bancs de bois, des chaises en fer, un sopha minuscule, un fauteuil bourré, dans un coin une petite table avec un registre à notes, quelques enluminures, une carte de France, une modeste bibliothèque au fond, sur le rebord une bouteille à champagne avec cette étiquette : « Eau magnétisée » [Delbœuf décrit également la méthode de Liébeault:] Après avoir, si c'est nécessaire, demandé au malade de quoi il souffre, sans se livrer à un examen quelconque, il le fait asseoir, lui pose la main sur le front, et sans même le regarder, lui dit : « Vous allez dormir » ; puis, pour ainsi dire immédiatement, il lui ferme les paupières en lui assurant qu'il dort. Il lui lève le bras, et lui dit : « Vous ne pouvez plus baisser le bras. » S'il le baisse, M. Liébeault n'a pas même l’air de le remarquer. Il lui fait ensuite tourner les bras, en lui assurant que le mouvement ne pourra pas être arrêté ; ce disant, il tourne lui-même ses propres bras avec vivacité, le malade tenant toujours les yeux fermés ; et il parle, il parle sans cesse d'une voix forte et vibrante. Puis les suggestions commencent : « Vous allez vous guérir ; les digestions seront bonnes ; votre sommeil sera bon ; vous ne tousserez plus ; la circulation sera libre et régulière ; vous allez sentir beaucoup de force dans vos membres ; vous allez marcher avec facilité ; etc. » Il varie à peine ce couplet. Il tire ainsi sur toutes les maladies à la fois ; c'est au client à reconnaître la sienne. »

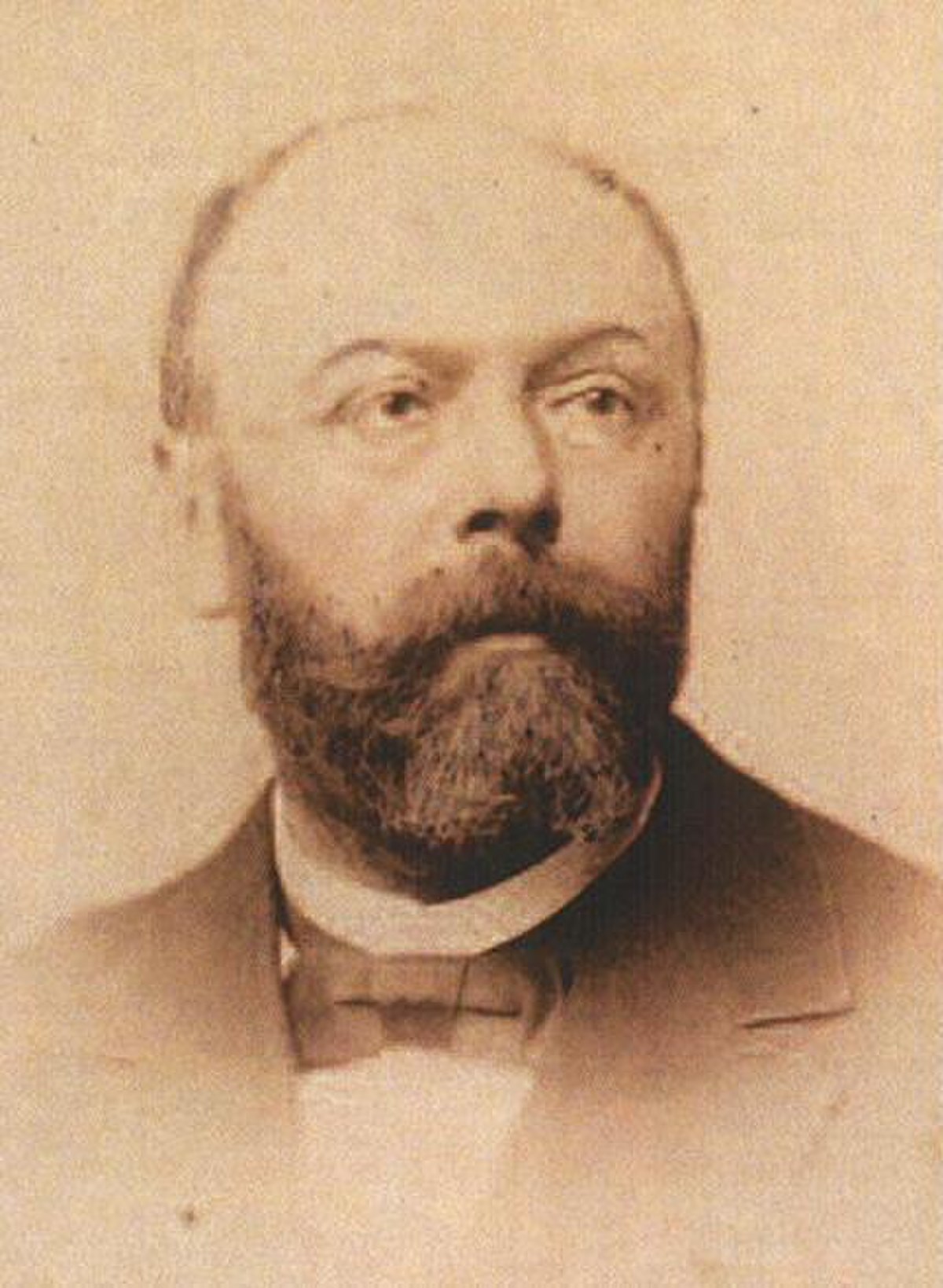

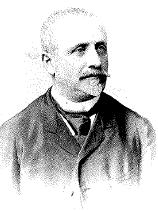

Hippolyte Bernheim et la question de la suggestion

Hippolyte Bernheim fait ses études à l'université de Strasbourg, où il reçoit le diplôme de docteur en médecine en 1867. La même année, il devient maître de conférence dans cette même université et s'établit comme médecin dans la ville. Suite à l'annexion de Strasbourg par l'Allemagne lors du Traité de Francfort en 1871, le 21 mars 1872, l'Assemblée nationale vote le transfert de Strasbourg à Nancy de la Faculté de médecine et de l'École supérieure de pharmacie. Bernheim quitte l'université de Strasbourg pour celle de Nancy en 1872, au sein de laquelle il devient professeur titulaire de médecine interne en 1879.

En 1882, Bernheim est tenu en échec par les douleurs chroniques d'une de ses patientes atteinte de sciatalgie. Cette patiente, qui a entendu parler des « miracles » effectués par Liébeault, lui rend visite et est guérie par lui en une séance. Bernheim rend visite à Liébeault dans le but de le démasquer et assiste pendant deux jours à ses consultations. Cette expérience le convainc de la valeur des méthodes thérapeutique de Liébeault, et il commence à les introduire dans son service d'hôpital universitaire. Durant cette période, la faculté de médecine de Nancy compte 130 à 140 élèves et l'hôpital dans lequel travaille Bernheim, quelques 200 lits. C'est dans cet hôpital que Bernheim applique les méthodes de Liébeault, par exemple pour calmer les douleurs ou procurer le sommeil à ses patients cancéreux.

En 1883, Bernheim, dans une communication devant la Société médicale de Nancy, définit l'hypnose comme un simple sommeil, produit par la suggestion et susceptible d'applications thérapeutiques. En 1884, Bernheim définit la « suggestion » comme « l'influence provoquée par une idée suggérée et acceptée par le cerveau », puis en 1886 comme « une idée conçue par l'opérateur, saisie par l'hypnotisé et acceptée par son cerveau ».

Bernheim se réclame de la « physiologie de l'esprit » de Henry Maudsley, Herbert Spencer et Alexander Bain, caractérisée par une extension du schème réflexe à l'activité cérébrale. Dans cette perspective, l'activité psychique supérieure, existe sur un fond d'automatisme qu'elle domine et intègre en l'inhibant. En supprimant l'action inhibitrice de la conscience et de la volonté par l'hypnose, Bernheim considère qu'il obtient l'automate primitif, le suggestionné qu'est tout être humain avant le temps de la réflexion. Bernheim déclare que « ce qu'on appelle hypnotisme n'est autre chose que la mise en activité d'une propriété normale du cerveau, la suggestibilité, c'est-à-dire l'aptitude à être influencé par une idée acceptée et à en rechercher la réalisation ».

Polémiques avec l'École de la Salpêtrière

Les déclarations de Bernheim équivalent à une déclaration de guerre contre les idées de Charcot, pour qui l'hypnose est un état physiologique très différent du sommeil, réservé aux individus prédisposés à l'hystérie et sans possibilité d'utilisation thérapeutique. Pour Charcot, les propriétés somatiques de l'hypnotisme peuvent en outre se développer indépendamment de toute suggestion.

Le chef de file de l'École de Nancy conteste le fait que l'hypnose soit un état pathologique propre aux hystériques. Il fait remarquer que l'on peut tout aussi bien, si on le désire, provoquer artificiellement les manifestations de la grande hystérie chez des sujets non hystériques, ou bien encore provoquer chez les hystériques des manifestations tout à fait différentes de celles décrites par Charcot. Pour lui, « ce qu'on appelle hypnotisme n'est autre chose que la mise en activité d'une propriété normale du cerveau, la suggestibilité, c'est-à-dire l'aptitude à être influencé par une idée acceptée et à en rechercher la réalisation ». Pour Bernheim et ses collègues, les patientes hystériques employées par Charcot lors de ses démonstrations sont des sujets faussés par un excès de manipulation, qui devinent inconsciemment ce qu'on attend d'elles et l'accomplissent. Elles ne font que répéter des leçons apprises à l'insu même de leurs maîtres. Dans la seconde édition de son livre, Bernheim attaque directement Charcot en déclarant : « Les observateurs de Nancy concluent de leurs expériences que tous ces phénomènes constatés à la Salpêtrière, les trois phases, l'hyper-excitabilité neuro-musculaire de la période de léthargie, la contracture spéciale provoquée pendant la période dite de somnambulisme, le transfert par les aimants, n'existent pas alors que l'on fait l'expérience dans des conditions telles que la suggestion ne soit pas en jeu... L'hypnotisme de la Salpêtrière est un hypnotisme de culture ».

Alors que Charcot faisait de l'amnésie post-hypnotique une composante nécessaire du grand hypnotisme, Bernheim montre que l'amnésie des suggestionnés peut être levée. Delbœuf montre quant à lui que l'amnésie, loin d'être spontanée, est elle-même le résultat de l'attente du suggestionneur. Il affirme que « le souvenir et le non-souvenir ne sont que des faits accidentels, sans valeur caractéristique ».

Les différents entre les deux écoles s'expriment régulièrement dans les pages de la Revue de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique, créée en 1887 par Edgar Bérillon, qui devient en 1895 la Revue de l'hypnotisme et de la psychologie physiologique et continue à être publiée jusqu'en 1910. Les partisans de Nancy et de la Salpêtrière s'affrontent également lors du premier congrès de psychologie physiologique et du premier congrès de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique qui se tiennent du 6 au 12 août 1889 à Paris.

Pierre Janet et Sigmund Freud reprochent quant à eux à Bernheim de réduire l'hypnose à la suggestion sans s'interroger suffisamment sur la nature de cette dernière. Janet déclare qu'il n'est « pas disposé à croire que la suggestion puisse expliquer tout et en particulier qu'elle puisse s'expliquer elle-même ». Quant à Freud, il parle de sa « révolte contre le fait que la suggestion, qui expliquerait tout, devrait elle-même être dispensée d'explication ».

Liégeois et les suggestions criminelles

En 1884, Jules Liégeois suggère à des sujets hypnotisés de commettre des crimes, leur fournissant à cet effet des armes inoffensives. Il les amène ainsi à commettre des simulacres de meurtres. Henri Beaunis en conclut que la suggestion hypnotique fournit enfin à la psychologie l'outil d'expérimentation qui lui faisait défaut. Pour lui, l'hypnotisme constitue « une véritable méthode expérimentale ; elle sera, pour le philosophe, ce que la vivisection est pour le physiologiste ».

La majorité des membres de l'École de la Salpêtrière n'acceptent pas les conclusions que Liégeois tire de ses expériences, à savoir qu'il est possible d'amener des personnes à commettre des crimes sous hypnose. Ainsi, Gilbert Ballet déclare que les dangers des suggestions criminelles sont « plus imaginaires que réels ». En 1888, à l'occasion de l'affaire Chambige et en 1890, lors du procès de Gabrielle Bompart, l'hypnotisme fait l'objet de controverses judiciaires, certains experts admettant la possibilité de crimes en état d'hypnose, et d'autres la niant. En 1893, une jeune femme, prétextant qu'elle a été hypnotisée par Gilles de la Tourette à distance et contre son gré, lui tire trois balles de revolver, dont une le blesse grièvement à la tête.

Pour Liégeois, « le somnambule peut être, sans le savoir, rendu auteur inconscient d'actes délictueux ou criminels, même de meurtres et d'empoisonnements ». Binet et Féré, « dissidents » de l'école de Charcot, apportent leur soutien à Liégeois. Ainsi, Féré écrit que « l'hypnotique peut devenir un instrument de crime d'une extrême précision, et d'autant plus terrible qu'immédiatement après l'accomplissement de l'acte, tout peut être oublié, l'impulsion, le sommeil et celui qui l'a provoqué ». De nombreux hypnotistes souscrivent à ces vues, parmi lesquels Ladame, Forel, Pitres, Dumontpallier, Bérillon, Jules Voisin et Krafft-Ebing. Dans le même ordre d'idées, la croyance que l'on peut hypnotiser un sujet contre son gré ou à son insu est partagée vers 1890 par de nombreux praticiens de l'hypnose.

Nancy et les magnétiseurs

Les magnétiseurs se sentent souvent plus proches de Bernheim que de Charcot et ils le critiquent avec moins de virulence car les théories du maître de Nancy leur semblent dans la filiation des magnétiseurs imaginationnistes tels Faria ou Bertrand. Ils reprochent cependant à Bernheim d'évacuer la « suggestion mentale » au sens fort, suggestion censée opérer en dehors des canaux sensoriels connus. En outre, ils considèrent que le caractère irrésistible de la suggestion sous hypnose n'est pas plus un fait universel que ne l'est la « base fixe » du grand hypnotisme de Charcot.