Fièvre Q - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La fièvre Q , ou coxiellose, est une maladie causée par la bactérie Coxiella burnetii. Ce micro-organisme est répandu dans le monde entier, les réservoirs de l’agent pathogène sont nombreux chez les mammifères sauvages et domestiques : on le retrouve chez les bovins, les moutons, les chèvres et autres mammifères domestiques, ainsi que les chats et les chiens. La transmission de l'infection se fait par voie aérienne par l’inhalation de particules contaminées en suspension dans l’air et le contact cutané ou muqueux avec les selles, l'urine, les secrétions vaginales, le sperme , le lait, le placenta des animaux infectés. La durée d’incubation est de 9 à 40 jours. Il est admis qu’il s’agit de la maladie infectieuse probablement la plus contagieuse qui existe, car un être d'humain peut être infecté par une bactérie unique.

De ce fait, la fièvre Q est une maladie à déclaration obligatoire au Québec.

Histoire

Cette maladie a été décrite pour la première fois par Edouard Holbrook Derrick chez les ouvriers d’un abattoir à Brisbane, au Queensland, en Australie. Historiquement le terme « Q » pour « question » a été choisi à un moment où l'agent causal de l’affection était inconnu.

En 1937, la bactérie a été isolée pour la première fois par Frank Macfarlane Burnet et Freeman chez un patient de Derrick et a été identifié comme étant de l’espèce Rickettsie . En 1938 dans le Montana, aux États-Unis, H.R. Cox et Davis ont isolé chez des tiques un microbe pathogène, appelé Rickettsia diasporica , il a été considéré non pathogène jusqu'à ce que des techniciens de laboratoire aient été infectés ; il a été officiellement baptisé coxiella burnetii la même année. Coxiella burnetii n'est plus considéré comme étroitement lié à l’espèce des Rickettsies.

Clinique

La manifestation la plus répandue est un syndrome grippal avec un début brusque, fièvre, malaise, maux de tête violents, myalgies (douleurs des muscles), perte d'appétit, toux sèche, douleur pleurétique, frissons, confusion et symptômes gastro-intestinaux à type de nausées, vomissements et diarrhée. La fièvre dure approximativement 7 à 14 jours.

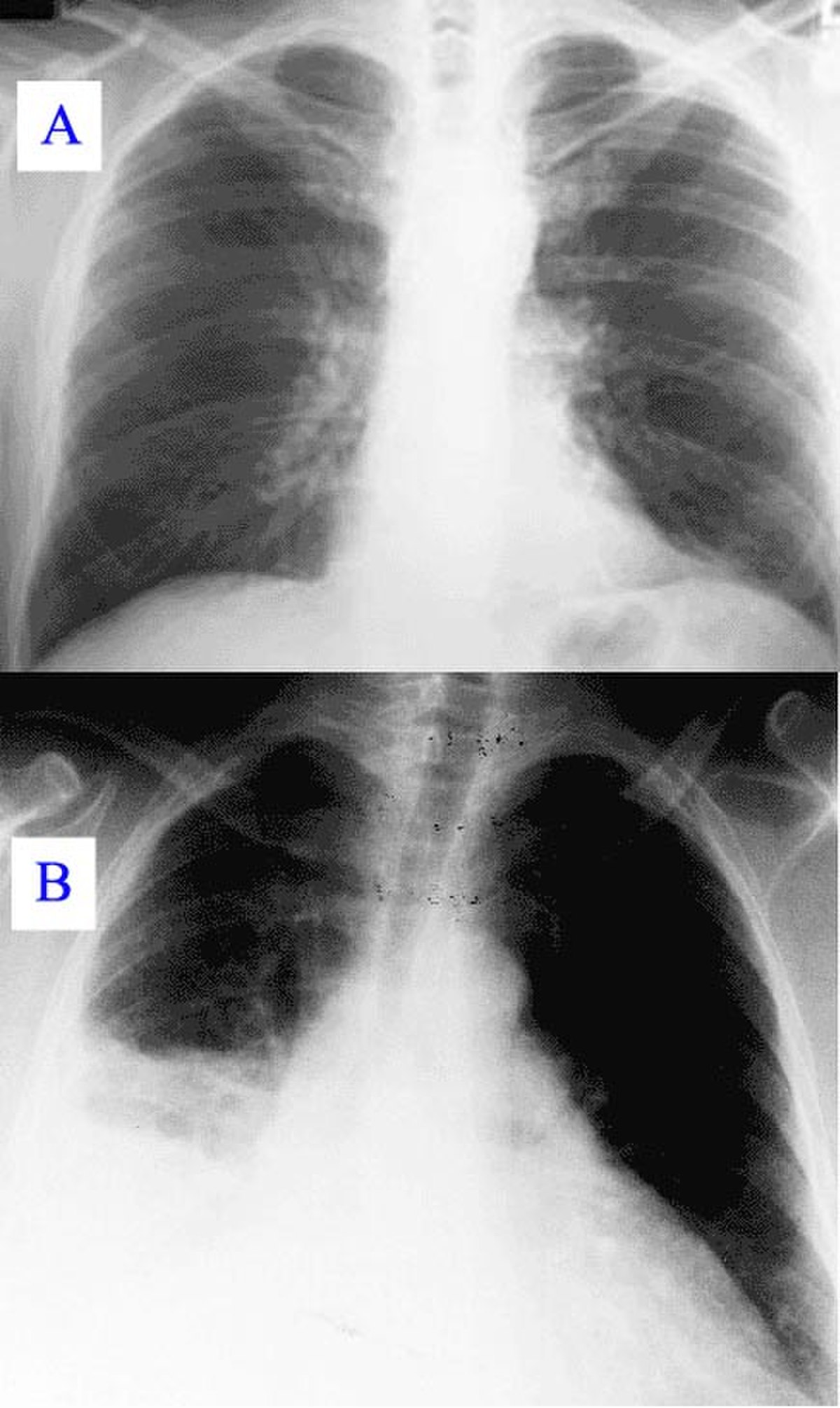

Pendant sa progression, la maladie peut évoluer vers une pneumonie atypique, qui peut mettre en cause le pronostic vital en raison d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARD), de tels symptômes se produisent habituellement pendant les 4 à 5 premiers jours de la maladie.

Plus rarement la fièvre Q provoque une hépatite (granulomateuse) qui se manifeste par un malaise général, de la fièvre, une augmentation de volume du foie (hépatomégalie), une douleur dans le quadrant supérieur droit de l'abdomen et parfois un ictère (jaunisse).

La forme chronique de la fièvre Q se manifeste principalement par l’inflammation de la paroi interne du cœur (endocardite) chez un patient présentant une valvulopathie préexistante connue ou méconnue et qui peut survenir des mois ou des années après l’infection initiale. En l’absence de traitement, la maladie est habituellement mortelle. Cependant avec un traitement approprié la létalité atteint 10%.

Incidence et aspects épidémiologiques

L'agent pathogène peut être retrouvé partout dans le monde à l’exception de l’Antarctique et de la Nouvelle Zélande.

En Europe, il se manifeste plutôt sous la forme d’une hépatite que d’une pneumonie comme aux États-Unis. La bactérie est extrêmement résistante et infectieuse : un organisme unique est capable de provoquer une infection. La voie de contamination la plus courante de l'infection est l’inhalation de poussière contaminée, le contact du lait, de la viande, de la laine contaminée et, plus particulièrement les produits de la mise bas. Les tiques peuvent transmettre l'agent pathogène à d'autres animaux. La transmission d’homme à homme semble extrêmement rare et jusqu'ici n’a été décrite que dans très peu de cas.

Les hommes sont un peu plus souvent affectés que les femmes, ce qui peut très probablement être attribué à des taux d'emploi différents dans des professions spécifiques ainsi que la sécrétion d'oestrogènes chez la femme ayant un role protecteur.

Parmi les métiers « à risque » on peut citer, (mais la liste n’est pas limitative) :

- le personnel vétérinaire,

- les ouvriers des parcs à bétail,

- les fermiers,

- les tondeurs,

- les transporteurs d’animaux,

- les techniciens de laboratoire manipulant des échantillons vétérinaires potentiellement infectés ou visitant les abattoirs,

- les équarrisseurs qui traitent les carcasses des kangourous,

- les ouvriers de l’industrie des cuirs et peaux (tannerie).