Générateur de Van de Graaff - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les Van de Graaff industriels

Composant des accélérateurs électrostatiques

Depuis sa création, le générateur de Van de Graaff n'a pas cessé d'évoluer. Contrairement aux petits appareils didactiques , la triboélectrification n'est pas utilisée pour charger la courroie. Les poulies cylindriques sur lesquelles tourne la courroie sont métalliques. A la base de l'appareil se trouve un générateur auxiliaire de courant continu de 7 à 20 kV. La courroie passe entre un inducteur métallique lié au sol et une rangée de pointes fines et serrées reliées au générateur auxillaire (ioniseur) . On établi une différence de potentiel d'excitation ( positive ) entre l'inducteur et l'ioniseur. Le gaz ambiant est ionisé. Les ions négatifs se précipitent sur les pointes où ils sont neutralisés par des charges fournies par le générateur.Les ions positifs sont attirés par l'inducteur et viennet se fixer sur la courroie. Ces ions positifs diminuent le champ au voisinage de l'ioniseur et l'ionisation cesse quand le champ sur les pointes est assez réduit.L'électricité fixée sur la courroie est entrainée par elle et transmise à un conducteur isolé dans la sphère ( électrode terminale en haut de la colonne ) .On dispose pour cela devant la courroie( dans la sphère creuse )un autre inducteur relié à un ioniseur placé en face.Les charges de la courroie produisent un champ dont les lignes de force se dirigent vers les pointes, il y a ionisation ; les pointes reçoivent des ions positifs et se trouvent chargées positivement : les ions neutralisent la charge de la courroie. On a donc transféré la charge de la courroie au système inducteur-ioniseur qui est lui-même connecté à la sphère.

Le champ créé par la sphère s'oppose à la montée des charges vers elle , il s'oppose au mouvement de la courroie, il faut donc fournir un travail pour faire tourner la courroie et ce travail apparait sous forme d'énergie électrique.

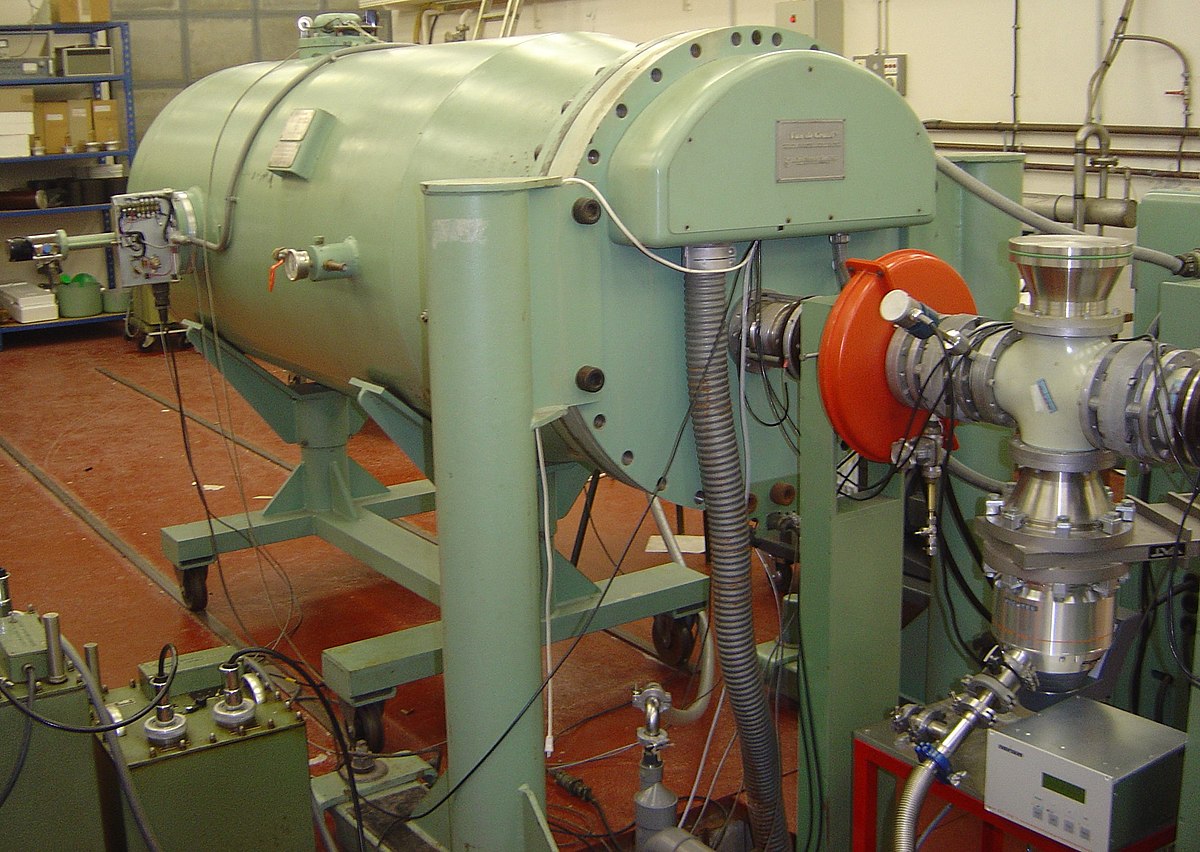

Au début, le générateur Van de Graaff fonctionnait sans autre isolation que la colonne de support, la forme des conducteurs (profilés, en sphères, en tores), l'air atmosphérique. Théoriquement la tension maximale atteinte est directement proportionnelle à la surface de l'électrode terminale et à la qualité de l'isolement. Dans l'air à pression atmosphérique, la tension maximale sans claquage (éclair entre les deux pôles) ne dépasse pas 1 MeV , même si les pôles sont très écartés. Les premières machines Van de Graaff avaient des tailles considérables (de 7 à 14 mètres de haut). Les physiciens se sont rapidement aperçu que pour obtenir des tensions élevées sans claquage, il fallait enfermer le dispositif dans une enceinte pressurisée: d'abord de l'air sous pression (10 à 20 atmosphères), puis différents gaz (combinaisons de chlore ou de fluor), le fréon et pour finir le SF6, l'hexafluorure de soufre. En combinant la forme étudiée des conducteurs et les gaz comprimés, un générateur Van de Graaff dans un caisson de 2 mètres de haut peut produire des tensions de 2 MeV.

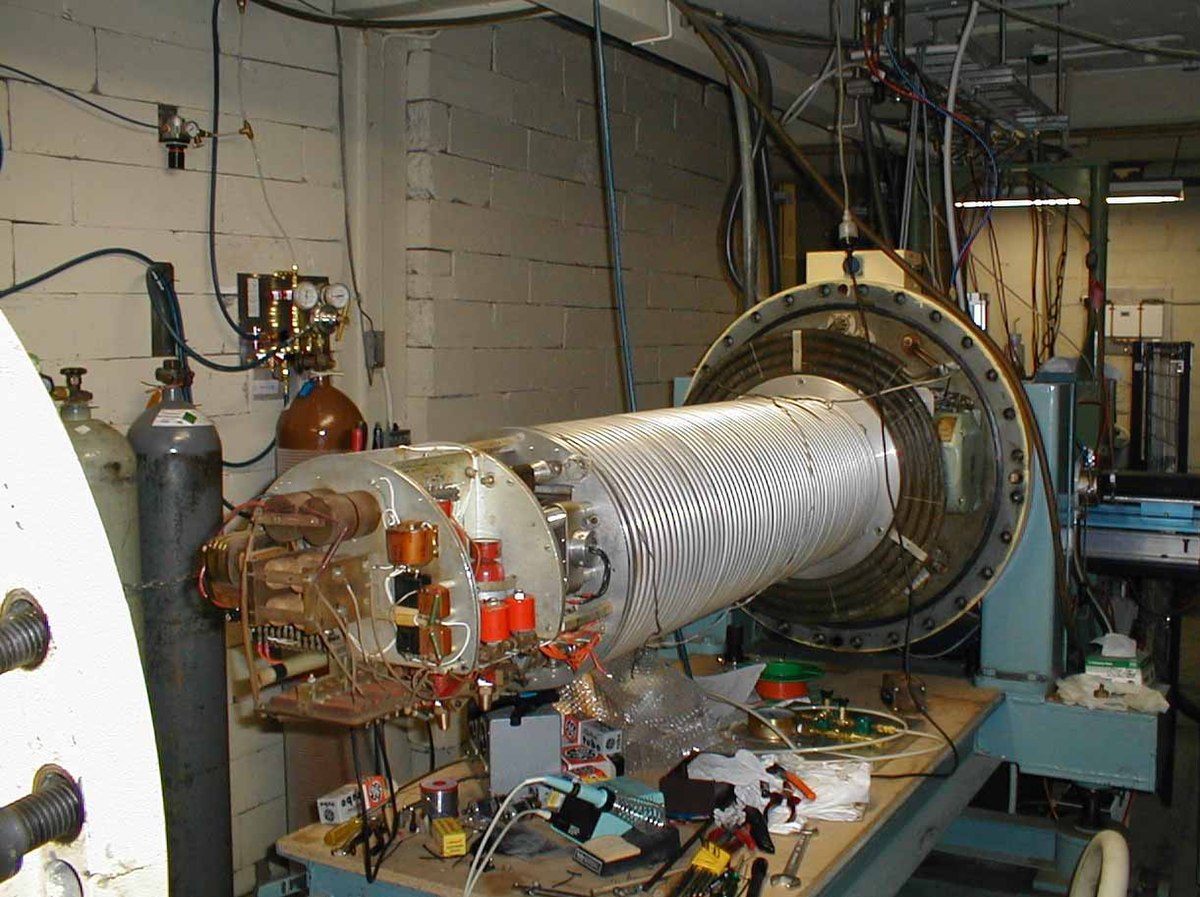

Il a fallu aussi inventer des électrodes terminales gigognes, concentriques, qui se comportent comme des écrans métalliques qui uniformisent le champ électrique. Pour réduire la grosse différence de potentiel entre l'électrode terminale et la terre, la colonne et le tube accélérateur associé (la version industrielle ne sert pas à fabriquer des étincelles mais est un composant d'un accélérateur de particules), sont enclos dans des anneaux métalliques régulièrement étagés et régulièrement espacés sur toute la hauteur: ce sont des anneaux équipotentiels. Ils sont reliés entre eux par des résistances qui permettent la création d'un gradient régulier des potentiels, une meilleure définition du champ électrique qui règne autour de la courroie. Chaque section entre deux anneaux équipotentiels n'a à supporter qu'une faible fraction de la tension totale. La colonne isolante elle-même a pu être construite selon ce principe: empilement des disques isolants en céramique et conducteurs reliés à un diviseur de tension à résistances.

Deux modifications majeures ont permis d'accroitre les performances et la fiabilité des générateurs Van de Graaff :

- Le remplacement de la courroie par une chaine alternant éléments en acier reliés entre eux par des chaînons isolants (Laddertron: chaine en forme d'échelle, Pelletron: chaine en forme de collier).

- Le système Van de Graaff Tandem (1958) ou l'accélérateur de particules permet de doubler l'énergie. Les particules sont accélerées deux fois de suite. Au milieu de l'appareil une feuille métallique très mince (ou un gaz) est traversée par les ions négatifs qui y perdent leurs électrons. Le changement de polarité permet une seconde accélération en revenant au potentiel du sol. La source et la cible de l'accélérateur sont au potentiel du sol, ce qui rend le maniement plus simple. Si la source engendre des ions positifs, ils sont transformés en ions négatifs avant accélération. Un accélérateur tandem à trois étages a fonctionné à Brookhaven, USA.

Finalement les tensions maximales atteintes à vide (sans charge entre l'électrode terminale et la terre) ont pu atteindre des tensions de 30 millions de volt.