Histoire de l'astronomie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'Âge de Raison

Les princes européens favorisaient l’astronomie dont ils faisaient un ornement de leur cour, donnant à la recherche une impulsion autant financière qu'institutionnelle. Les souverains créèrent des observatoires royaux, tels l’Observatoire royal de Greenwich ou l’Observatoire de Paris. Par delà la mission première assignée à ces institutions, à savoir calculer des tables de marine et s'attaquer au problème des longitudes, elles effectuaient de la recherche fondamentale. Là où les recherches des astronomes de cour se bornaient à combler les demandes du prince, ces observatoires royaux surent développer des traditions de recherche nationales, et devaient au début du XIXe siècle tirer la recherche scientifique dans tous les domaines.

La révolution scientifique

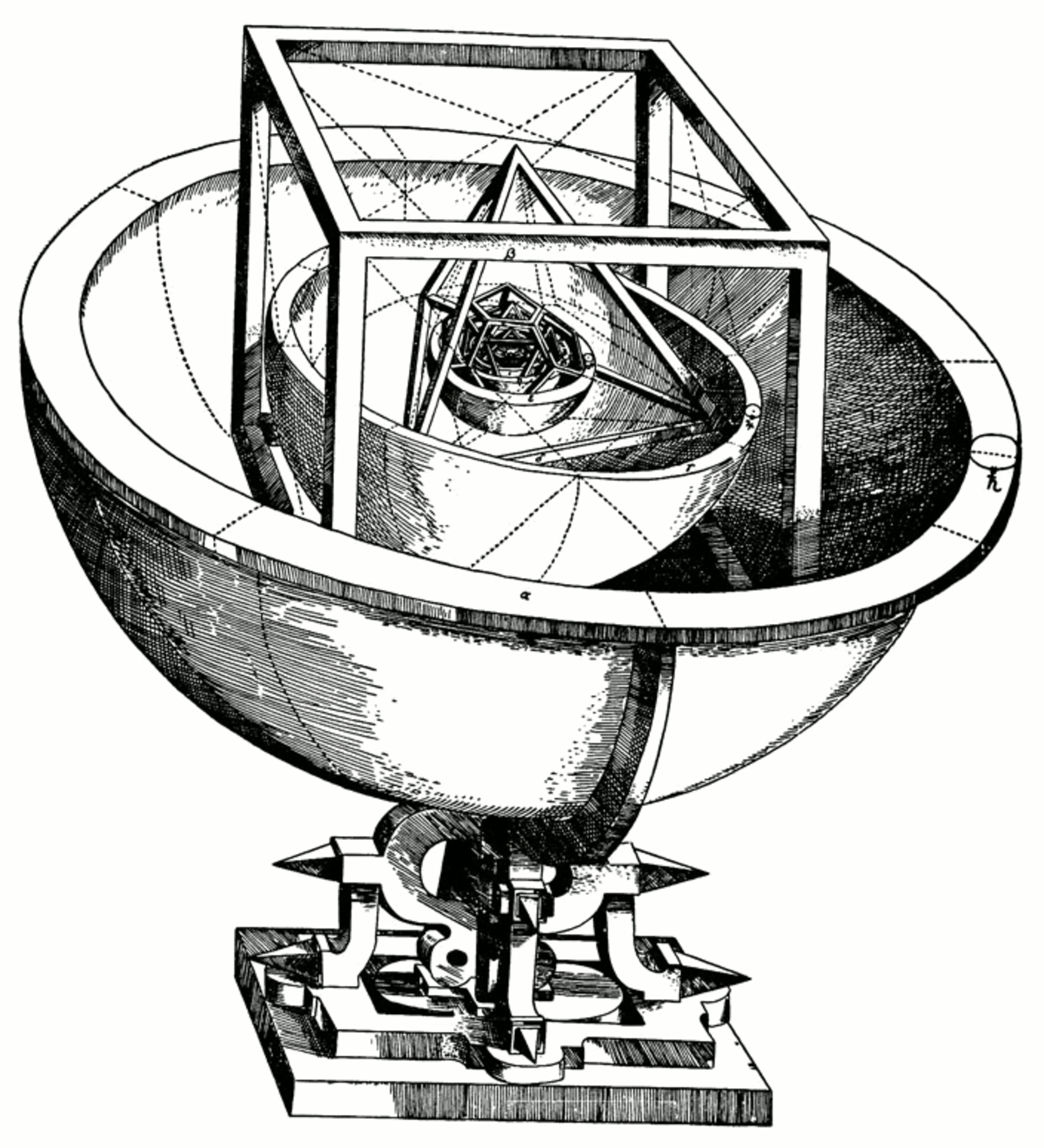

Après la publication par Bayer du premier catalogue d'étoiles de l'époque moderne (Uranometria, 1603), Johannes Kepler donna en 1609 dans son livre Astronomia Nova l'énoncé des deux premières lois qui portent son nom, relatives au mouvement des planètes autour du Soleil (ses œuvres antérieures pouvant être considérées comme des travaux préparatoires à l’« Astronomia Nova »). Ces lois fournissent la première description satisfaisante du mouvement des planètes d'un point de vue héliocentrique. Elles établissent le caractère elliptique des orbites planétaires et décrivent mathématiquement les vitesses des dites planètes en fonction de leur position orbitale.

L’invention de la lunette astronomique au début du XVIIe siècle marque un tournant décisif pour l'astronomie. Au début du XVIIe siècle, il devint possible d’observer le ciel à l’aide de nouveaux instruments d'optique : la première lunette d'approche fonctionnelle venait alors d'être fabriquée par Jacques Metius aux Pays-Bas. Grâce à une lunette d'approche, l’astronome Simon Marius redécouvrit en 1612 la galaxie voisine d’Andromède (elle avait été observée pour la première fois par l'astronome persan Al-Sufi au Xe siècle).

Dès 1610, Galilée décrivit dans son livre « Sidereus Nuncius » la lunette astronomique qu'il avait mise au point : au moyen de cet appareil, Galilée avait découvert les phases de Vénus et les quatre « planètes médicéennes » orbitant autour de Jupiter. Le système de Ptolémée en fut durablement ébranlé et il devenait clair que le système de Copernic, aussi bien que le modèle héliocentrique (concurrent) de Tycho Brahe étaient cohérents avec les observations. Le « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » de Galilée, paru en 1632, dénonçait les erreurs des Anciens (notamment les principes aristotéliciens du mouvement et le géocentrisme de Ptolémée) : attaqué par l’Inquisition, son auteur dut se rétracter et abjurer la doctrine héliocentrique le 22 juin 1633 ; il n'était pas possible à cette époque d'imposer une doctrine uniquement par la théorie ou l'observation. La controverse qui s'ensuivit avec l’Église et qui se conclut par la « victoire juridique » de l’Inquisition sur Galilée est à l'origine des relations problématiques de l’Église avec les Sciences naturelles.

Jean-Baptiste Cysat découvrit en 1619 de nouvelles étoiles binaires orbitant l'une autour de l'autre : cette découverte relança les spéculations sur l'existence d'autres systèmes planétaires que le nôtre, spéculations que Giordano Bruno, cinquante ans plus tôt, n’avait proposées que sur des bases philosophiques.

Quatre années après la publication par Giovanni Riccioli de la première carte lunaire (1651), Christiaan Huygens et Giovanni Domenico Cassini annoncèrent la découverte des anneaux de Saturne, de la lune Titan et de la nébuleuse d'Orion.

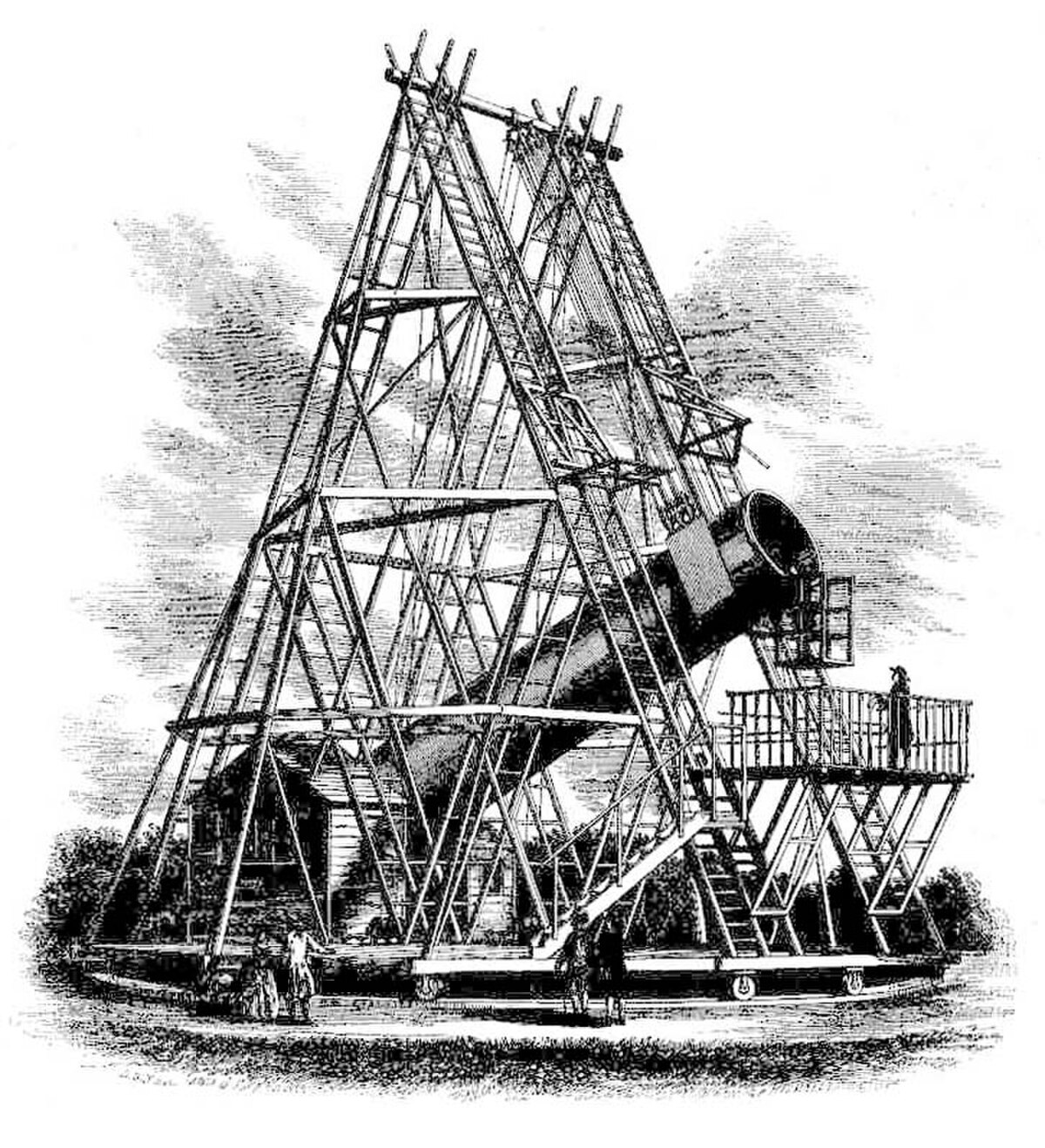

Les contributions d’Isaac Newton à l'astronomie sont considérables : encore jeune géomètre, il imagina de concentrer la lumière avec un miroir parabolique en métal poli au lieu de lentilles de verre : c'était l'acte de naissance du télescope (1668) ; il est également l'un des pionniers de la théorie corpusculaire de la lumière ; dans les années suivantes, il montra par le calcul qu’une certaine forme mathématique d'action à distance (la gravitation) permet de retrouver les trois lois de Kepler et publia l'ensemble de ses résultats dans son chef-d'œuvre, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687). Ces travaux amenaient peu à peu la compréhension du cosmos sur un plan nouveau.

Vers ce temps, Giovanni Domenico Cassini découvrit quatre nouveaux satellites de Saturne : Japet (1671), Rhéa (1672), Téthys et Dioné (1684). De 1683 à 1686, il découvrit avec Nicolas Fatio de Duillier la lumière zodiacale, dont il proposa une interprétation.

En reliant la durée d'occultation des satellites de Jupiter par leur planète mère, à leur distance à la Terre, Olaf Römer établit en 1676 que la vitesse de la lumière est finie. Grâce à sa mesure du temps de parcours de la lumière (22 min = 1 320 s) et à la valeur du diamètre de l'orbite terrestre proposée par Cassini (280 millions de km avec les unités modernes), Christiaan Huygens put en 1678 estimer la vitesse à 213 000 km/s (la valeur reçue de nos jours est c = 299 792,458 km/s).

Edmond Halley fut le premier à prédire exactement par le calcul le retour d'une comète en 1705. Il avait pour cela supposé que la comète de 1682 n'était pas différente de celle qu'on avait observée en 1607 et encore auparavant en 1531 : cela l'amena à proposer un nouveau passage en 1758. En 1718, il détecta que les étoiles dites « fixes » sont en réalité animées d'un mouvement propre quasi insensible.

Le siècle des Lumières

Les découvertes accomplies depuis l'émergence de l'optique instrumentale ont bouleversé la conception du ciel et de l’Univers, ôtant un certain crédit aux théories héritées de l'Antiquité. C'est pourquoi le public cultivé brûle de partager les découvertes les plus récentes, et veut comprendre les hypothèses scientifiques en débat, comme en témoignent, entre autres, certaines pièces de Molière. Fontenelle est l'un des premiers à répondre à cette attente : dans ses « Entretiens sur la pluralité des mondes habités » (1686), l'un des premiers ouvrages de vulgarisation scientifique, il expose le système de Copernic et la cosmologie cartésienne des tourbillons. Huygens reprend à son tour l'idée de Fontenelle de vulgariser l'astronomie lorsqu'il compose son « Cosmotheoros » (1698). Les ouvrages de ce genre se multiplient désormais avec Voltaire et ses « Éléments de la philosophie de Newton » (1738) jusqu'à Euler et ses « Lettres à une princesse d'Allemagne » (écrites en français, de 1761 à 1762) : c'est ainsi qu’aujourd'hui, l'astronomie est l'une des sciences naturelles les plus richement dotées en ouvrages de vulgarisation.

Emmanuel Kant, s'appuyant sur les résultats des Principia de Newton, fut le premier (1755) à tenter d'expliquer la formation du système solaire par des considérations purement mécaniques. Le 3 juin 1769, l'explorateur James Cook, mettant à profit l'observation du transit de Vénus qu'il put effectuer à Tahiti, procéda à la première mesure directe des distances Terre-Vénus-Soleil, devançant l'infortuné astronome français Guillaume Le Gentil.

Bien qu'elle soit encore visible à l’œil nu par temps clair, du fait de sa marche apparente très lente liée à son éloignement, les Anciens ne considéraient pas Uranus comme une planète. John Flamsteed, qui fut le premier à l'observer à la lunette astronomique (23 décembre 1690), la catalogua comme l'étoile 34 Tauri. Le 13 mars 1781, William Herschel, voyant que cet astre était mobile par rapport aux autres étoiles, reclassa 34 Tauri comme une comète. L’idée qu'il existait une septième planète, inconnue des Anciens, revient à Nevil Maskelyne. Pour les astronomes contemporains, cette découverte fut si importante que même des décennies plus tard, l'endroit où l'on avait découvert Uranus pour la première fois restait marqué sur les cartes célestes. Herschel découvrit en 1787 les deux premiers satellites d’Uranus, Titania et Obéron, comme il avait mis en évidence en 1783 le mouvement de translation propre du Soleil vers les constellations d’Hercule et de la Lyre. Ainsi, le Soleil n'était plus qu'une étoile parmi d'autres, en mouvement à l'intérieur de la Voie lactée, perspective qui ouvrait de nouveaux horizons pour la connaissance du ciel.