Histoire de l'astronomie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'astronomie dans les civilisations anciennes

À ses débuts, l'astronomie consiste simplement en l'observation et la prédiction du mouvement des objets célestes visibles à l'œil nu : cela constitue l'astronomie prétélescopique. Néanmoins nous devons à ces différentes civilisations de nombreux apports et découvertes.

La plus vieille éclipse de Lune dont mention nous soit parvenue est celle du 17 janvier 3380 av. J.-C., qui aurait été décrite par les Mayas en Amérique centrale. Cette reconstitution est cependant contestée, dans la mesure où la théorie communément reçue pose que le peuple maya n'a pu mettre en œuvre son calendrier avant 3373 av. J.-C. au plus tôt. On n'a pas à ce jour trouvé d'indications attestant d'une utilisation antérieure. En Chine, la date de la première éclipse de Soleil mentionnée est datée de 2137 av. J.-C.

Les Égyptiens et les Mésopotamiens vénéraient eux aussi des divinités célestes et s'adonnaient à l'observation des cieux. La première observation d'une éclipse solaire en Mésopotamie est attestée du 6 juin 763 av. J.-C.

L'astronomie égyptienne et mésopotamienne

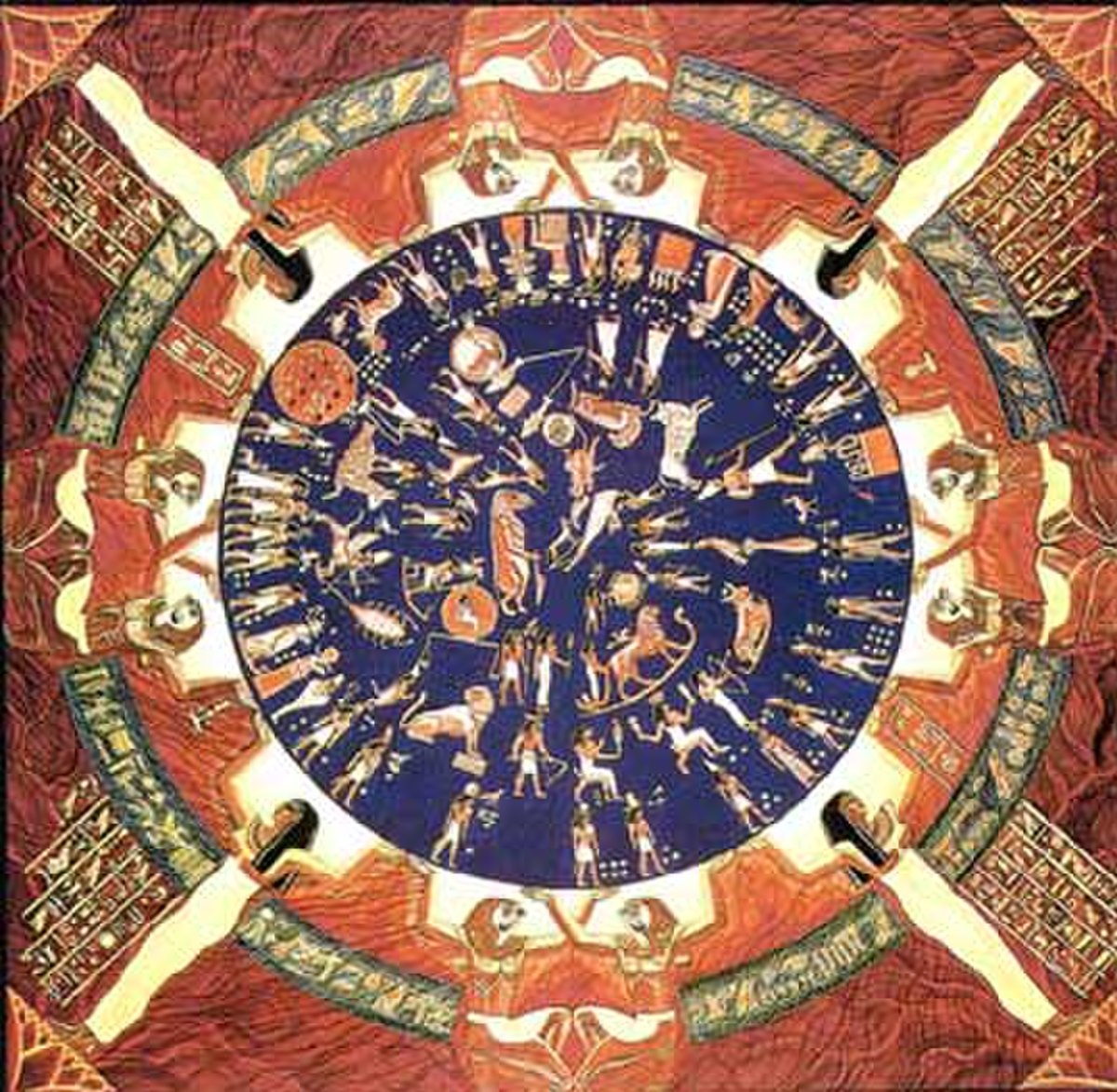

Pour les civilisations d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, l’aspect du ciel a toujours revêtu une signification mythologique et religieuse. Toutefois, les observations astronomiques n'avaient pas une finalité astrologique aussi prononcée dans la civilisation égyptienne qu’en Mésopotamie.

En Égypte

La nuit commençait avec le crépuscule et se terminait avec le lever du Soleil. Suivant la division de l'année égyptienne en 36 décades, les Égyptiens divisent le ciel en 36 décans, de telle sorte que les étoiles à l'intérieur d'un décan se lèvent ou se couchent une heure après celles du décan précédent, heure variable suivant les saisons. Les douze étoiles servant à la division de la nuit en heures (les décans) étaient associées aux « douze gardiens du ciel » censés accompagner les pharaons défunts dans leur voyage nocturne avec Rê, la divinité solaire. Contrairement à leur importance dans les décans du zodiaque, les constellations ne jouent pratiquement aucun rôle ici. La plus ancienne représentation du ciel étoilé figurait sous les voûtes des chambres funéraires des pyramides égyptiennes. mais les premières véritables représentations de constellations remontent à la XIe dynastie égyptienne et figurent sur la planche inférieure d'un cercueil d’Assiout.

Les principes astronomiques sont aussi à l'œuvre dans la disposition des bâtiments sacrés, notamment celle des pyramides. Mais rien ne nous a été transmis des méthodes utilisées, et les avis sont partagés. Dans le calendrier égyptien, Sirius joue un rôle important, son lever héliaque ayant été mis en parallèle avec la crue annuelle du Nil. Comme l'année égyptienne fait 365 jours exactement, la date de la crue du Nil se déplace progressivement dans le calendrier, et le lever héliaque de Sirius ne revient plus qu'une fois tous les 1460 ans à la même date du calendrier égyptien. Mais à l’origine, il semble que Sirius ait présidé à la tenue des festivités de Thèbes. Une réforme de 150 avant notre ère établit un calendrier amélioré, avec une année de 365,25 jours, préservant ainsi la maîtrise des prêtres sur le calendrier.

En Mésopotamie

Les prédictions astrologiques et les signes célestes formaient la préoccupation essentielle de l’astronomie en Mésopotamie. Les Babyloniens et les Assyriens archivaient et conservaient précieusement les comptes rendus de leurs observations astronomiques remontant jusqu’au IIIe millénaire avant J.-C.

Les Sumériens bâtirent leur calendrier sur la structure des constellations. Des milliers de tablettes d’argile rédigées en cunéiforme contiennent des textes astronomiques, que l'on attribue aux bibliothèques d’Uruk et de Ninive. Tôt au cours du IIIe millénaire av. J.-C., on qualifia Vénus d’étoile d’Inanna. D'antiques sceaux cylindriques et des poèmes dédiés à la planète Vénus en tant qu’incarnation d’Inanna témoignent de l'antiquité des connaissances astronomiques de ce peuple : Inanna, c'est en tant que Vénus que les nations étrangères te voient luire. Ô maîtresse des cieux, je voudrais te dédier mon chant.

Forts de leurs copieuses chroniques astronomiques, les astronomes babyloniens formèrent les premières séries mathématiques, qui leur servaient à calculer les positions des astres et, par là-même, à prédire les prochains phénomènes célestes. Dès 1000 av. J.-C., ils étaient en mesure de tirer des complexes chroniques de conjonction astrale les périodes individuelles de certains astres, et donc de prédire les temps de passage.

Nabu-rimanni est le premier astronome chaldéen dont le nom nous soit parvenu. Les connaissances astronomiques des Hébreux leur venaient de l’astronomie babylonienne : aussi retrouve-t-on dans la Bible l’écho d’énoncés chaldéens sur la position de la Terre dans l'Univers, sur la nature des étoiles et des planètes.

L'astronomie dans la Grèce antique

L'héritage chaldéen

La principale source sur les premières conceptions grecques des phénomènes célestes nous vient des odes poétiques : Homère comme Hésiode évoquent en effet les conditions astronomiques ; chez Homère, on ne trouve que de rares allusions aux signes du zodiaque. Les deux auteurs ne font guère montre de connaissances poussées ; c'est ainsi qu'ils décrivent la planète Vénus comme deux astres distincts, l’« étoile du matin » (Phosphoros, litt. « qui apporte la lumière ») et l’« étoile du soir » (Hesperos). Du moins cette méprise, grâce aux connaissances des Babyloniens, était-elle corrigée à l'époque de Platon ; par la suite, on attribua à Pythagore l’unification des deux phénomènes.

Il n'est pas douteux que les penseurs grecs bénéficièrent des connaissances astronomiques et des méthodes d'observation chaldéennes, très en avance sur les leurs à l'époque homérique. Cette transmission s'opéra de manière progressive, mais les connaissances actuelles sur les débuts de l'astronomie grecque sont lacunaires et l’appréciation de ce qu'ils doivent aux Babyloniens demeure pour cette raison imprécise. Il est certain que la destruction des livres profanes aux premiers siècles de la Chrétienté a fait disparaître un grand nombre d'écrits astronomiques et nous a privés de très nombreux renseignements en la matière.

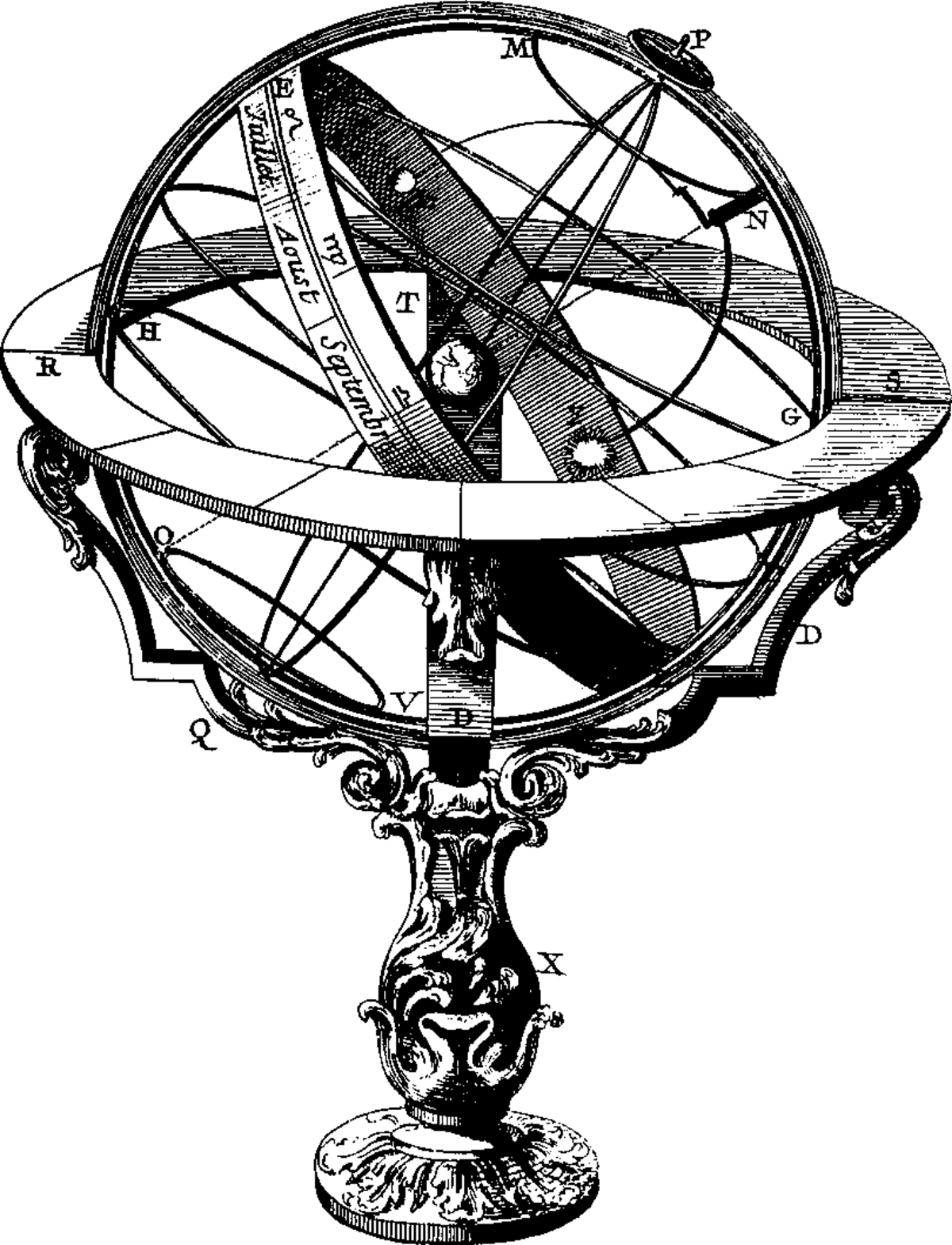

Il est attesté, par exemple, que les Babyloniens disposaient déjà de spécimens rudimentaires de sphère armillaire. Les Grecs utilisèrent à leur tour ces instruments et les perfectionnèrent. Ils reprirent également à leur compte la division du zodiaque en 12 constellations.

La plus grande part de l'héritage fut évidemment transmise peu après les conquêtes d'Alexandre qui, selon Simplicius, aurait confié la traduction des textes babyloniens à Callisthène d'Olynthe. Par exemple, la division du cercle (et donc de l'écliptique et du zodiaque) en 360 degrés semble avoir été adoptée par les Grecs à cette époque. Elle remonte sans doute aux décans des Égyptiens. Mais avant tout, les Grecs de cette époque eurent un accès direct aux observations chaldéennes, consignées avec précision depuis de nombreux siècles. Les Chaldéens en avaient aussi déduit des cycles et des configurations planétaires, qui firent également partie de l'héritage. Les Grecs ignoraient initialement les méthodes mathématiques de leurs devanciers : ils empruntèrent d'abord une voie différente, car pour les philosophes hellènes, le cosmos est essentiellement géométrique et non arithmétique. Le changement de perspective s'opérera progressivement, pour devenir plus marqué, une fois encore, après les conquêtes d'Alexandre. Faut-il y voir une autre influence babylonienne ou est-ce l'effet des évolutions de la philosophie grecque? La question n'est pas tranchée.

Philosophes et astronomes

Jusqu'au Ve siècle av. J.-C., les présocratiques imaginèrent différents modèles astronomiques pour rendre compte des phénomènes célestes. Ils découvrirent entre autres des méthodes de mesure du temps de plus en plus précises, comme les cadrans solaires, dont le principe leur vint certainement des Babyloniens. Anaximandre, contemporain et disciple de Thalès, est parfois considéré comme le fondateur de l'astronomie en tant qu'auteur de la première théorie astronomique non mythologique. Il fit l'hypothèse du géocentrisme : le premier, il donna à l’Univers la forme d'une sphère, dont la Terre, cylindrique, occupe le centre. Les civilisations antérieures, elles, ne voyaient le ciel que comme un hémisphère surplombant une Terre plate, renvoyant à des mythes l'explication de la disparition et de l'apparition des astres le soir et le matin. Anaximandre n'alla toutefois pas jusqu'à assigner à la Terre une forme sphérique. L'idée de cette sphéricité apparut manifestement au Ve siècle. Elle est parfois attribuée à Pythagore, parfois à Parménide. Rien ne prouve cependant qu'elle revienne à l'un ou à l'autre. Il est certain en tout cas que cette idée était largement admise à la fin du Ve siècle ou au début du IVe, du moins dans les milieux instruits.

La Grèce classique fut la première civilisation à détacher la pratique de l'astronomie des préoccupations de calendrier, de divination ou de culte religieux, au profit d'une volonté de fournir une explication théorique globale des phénomènes astronomiques. Elle apporte d'importantes contributions, notamment la définition du système de magnitude. Autre invention essentielle pour le développement ultérieur de l’astronomie d’observation, Aristote (384–332 av. J.-C.) décrivit le principe de la chambre noire.

Mais c'est surtout à l'époque alexandrine (-323 à -30) que l'astronomie connut un essor considérable. La mesure indirecte du diamètre terrestre par Ératosthène, vers 220 av. J.-C., est restée célèbre : la taille de la Terre était calculée en mesurant la longueur de l'ombre portée au même moment par le Soleil à deux endroits différents, Alexandrie et Syène, villes dont on pouvait estimer la distance, en l'interprétant comme une différence de latitude le long d'un méridien de la sphère terrestre. On connaît généralement moins bien la tentative faite par Aristarque de Samos, de rapporter la distance Terre-Soleil à la distance Terre-Lune qui, par suite d'une précision défectueuse dans les mesures d'angle, donne il est vrai une piètre estimation (le rapport est faux d'un facteur 20...), mais qui n'en est pas moins correcte dans son principe.

Hipparque de Nicée et d'autres perfectionnèrent des instruments astronomiques qui demeurèrent en usage jusqu’à l’invention de la lunette astronomique, près de deux mille ans plus tard : à savoir le théodolite, à ses débuts sorte de sphère armillaire sophistiquée, où l'on pouvait lire les coordonnées sur la sphère céleste au moyen de graduation. Hipparque le perfectionna encore, pour en faire l’astrolabe, et Ptolémée, à la suite du même Hipparque, donna la description d'une réduction en plan du réseau de parallèles et de méridiens célestes. Un des rares instruments grecs qui nous soit parvenu à peu près intact de l'Antiquité est la machine d'Anticythère, le plus vieil appareil connu comportant des engrenages (daté d'env. 100 av. J.-C.). On interprète aujourd'hui son mécanisme comme un calculateur analogique employé pour déterminer la position des planètes, et on attribue à Poséidonios (135–51 av. J.-C.) la construction de cet appareil.

Tandis que les instruments d'observation se perfectionnaient, les Grecs de cette époque, comme l'avaient fait leurs prédécesseurs, tentèrent d'élaborer une théorie permettant d'expliquer les mouvements des astres. Ils restaient toutefois généralement attachés à certains présupposés philosophiques (géocentrisme, fixité de la terre, mouvements circulaires et uniformes des astres). Comme les observations ne s'accordaient pas totalement à ces principes, ils durent faire preuve d'ingéniosité pour les concilier avec la théorie, qui se devait de « sauver les apparences » (σώζειν τὰ φαινόμενα). C'est ainsi que naquirent notamment la théorie des sphères homocentriques (Eudoxe de Cnide) et, surtout, la théorie des épicycles, qui est un développement des travaux d'Apollonius de Pergé sur l'excentricité des orbites et qui doit très probablement être attribuée à Hipparque (-190 à -120). Celui-ci propose donc cette « théorie des épicycles » qui permet à son tour l'établissement de tables astronomiques très précises. Pour la réalisation des premières tables, il bénéficie des observations mésopotamiennes. Celles dont il dispose, remontant au VIIIe siècle, lui donnent un recul suffisant pour établir notamment, en les joignant à des observations personnelles, les vitesses de déplacement des astres. L'ensemble théorie-tables se révèlera largement fonctionnel, permettant par exemple de calculer pour la première fois des éclipses lunaires et solaires. On ignore s'il parvint a réaliser effectivement de tels calculs, mais la méthode peut, sans aucun doute, lui être attribuée (Pour des détails sur les conditions requises pour la réalisation de tels calculs et sur les mesures réalisées, voir l'article Hipparque (astronome)). Les calculs d'éclipses étaient en tout cas possibles à l'époque de Ptolémée, selon la méthode exposée dans l'Almageste.

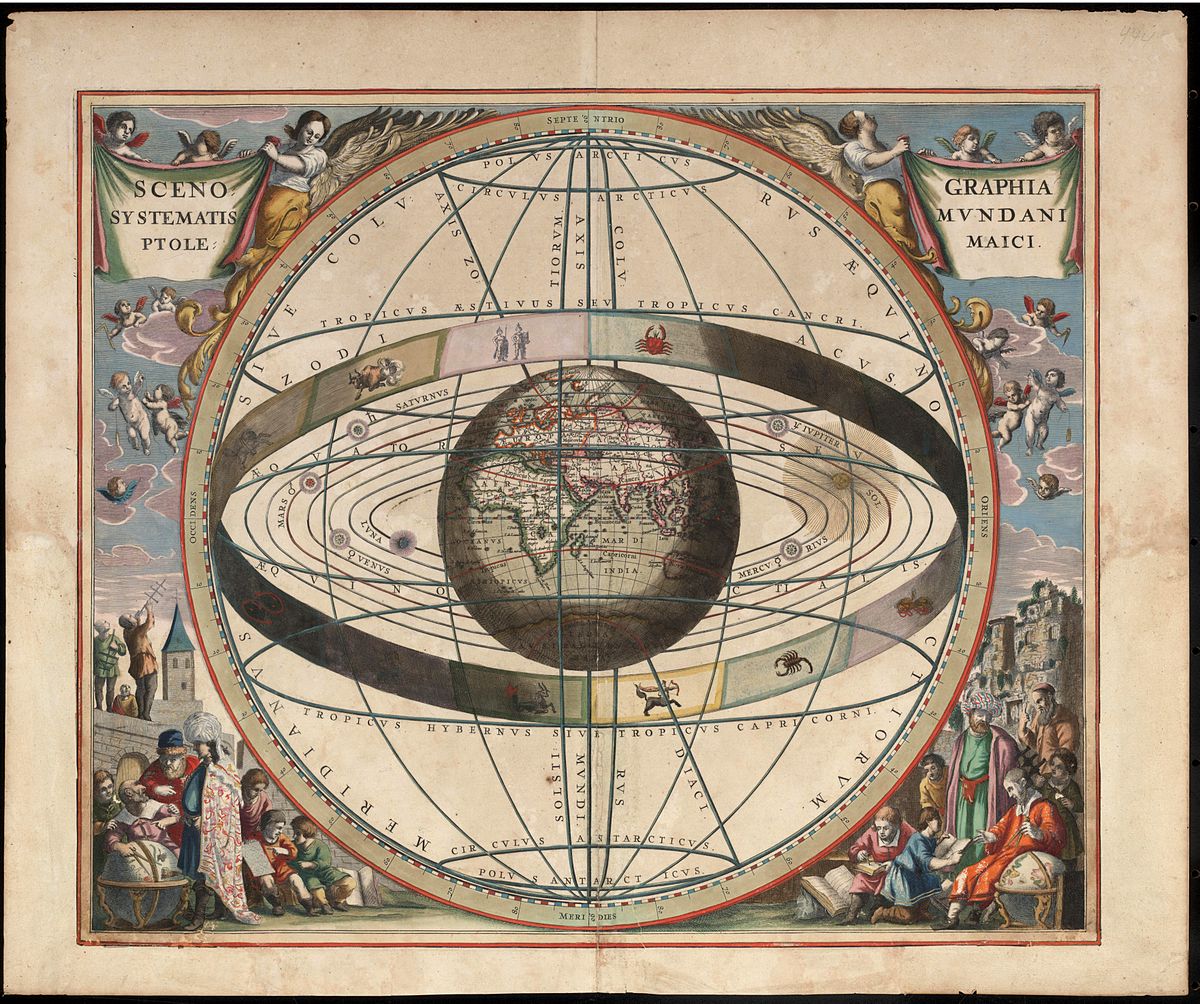

Au sein de l'école d'Alexandrie, mais à l'époque romaine, l’œuvre de Ptolémée (vers 150 de notre ère) marque l'apogée de l’astronomie antique : sur la base des connaissances et des théories de son époque (les épicycles), ce savant élabora le système planétaire qui porte son nom, et qui fut accepté dans les mondes occidentaux et arabes pendant plus de mille trois cents ans. Avec l’Almageste (en grec, Ἡ μεγάλη Σύνταξις, Le grand traité, transmis en arabe classique sous le titre d’Al megistos, superlatif grec signifiant « le très grand »), il offrit à l'astronomie une synthèse cohérente des connaissances, dont des tables astronomiques très élaborées. A la suite de Timocharis d'Alexandrie et d'Hipparque, il dressa un catalogue d’étoiles et une liste de quarante-huit constellations, différent du système moderne de constellations. Bien que ne couvrant pas toute la sphère céleste, ces catalogues serviront aux savants jusqu’à la Renaissance.

Quant aux Romains proprement dits, s'ils rangeaient l’astronomie au nombre des arts libéraux, ils ne l'enrichirent guère : c'est qu'ils y voyaient surtout un outil de l’astrologie, science divinatoire éminente. Une large partie de la littérature spécialisée fut préservée dans l’Empire romain d’Orient jusqu'à la chute de constantinople, mais les échanges culturels avec les érudits de l'Occident latin se tarirent dès le Haut Moyen Âge.

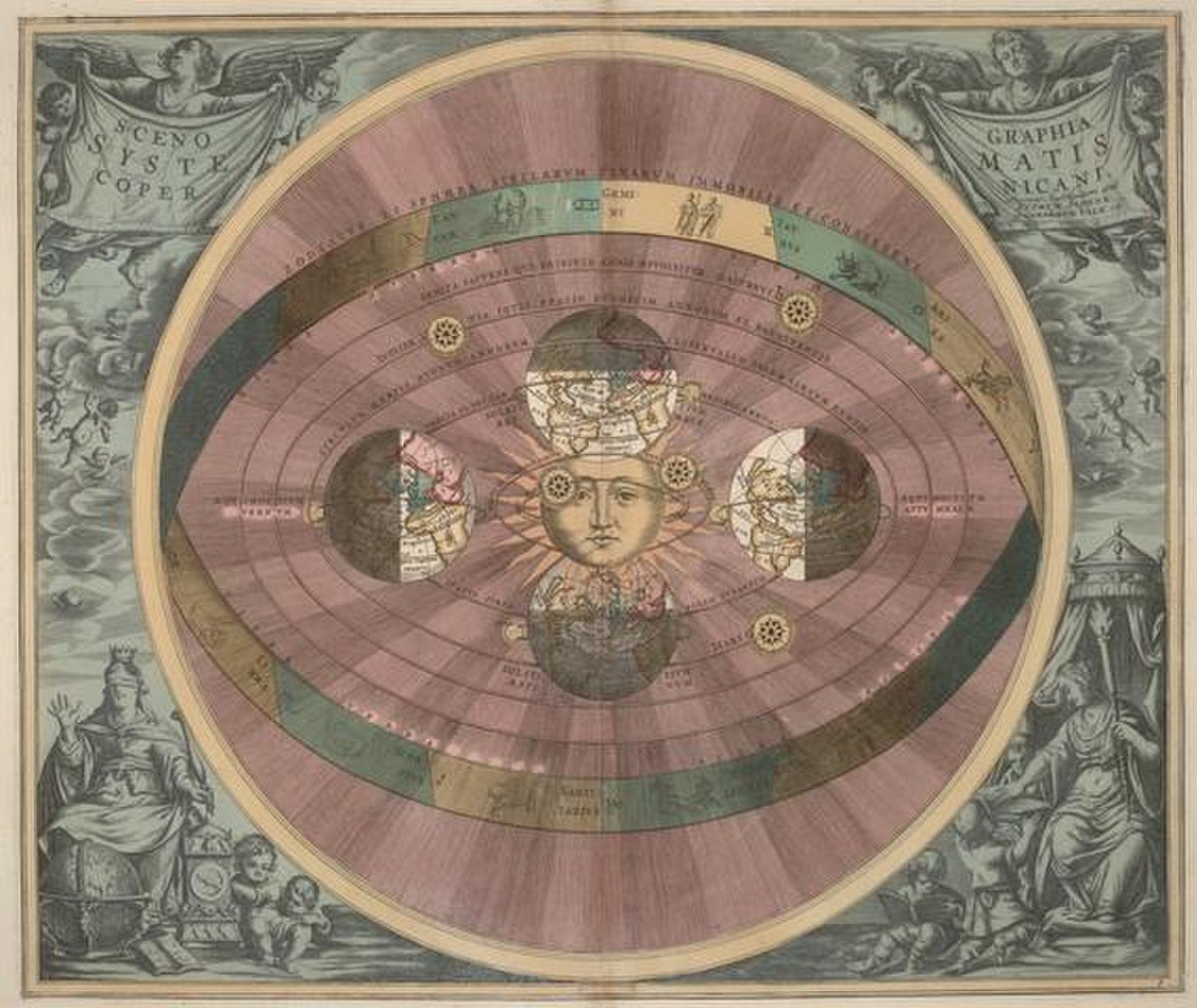

Le géocentrisme en question

Il y eut dans l'Antiquité diverses alternatives au géocentrisme. Plusieurs pythagoriciens, notamment, étaient d'avis que le centre de l’Univers est le siège d'un feu central, autour duquel orbitent la Terre, le Soleil et les planètes. Aristarque de Samos, dès le IIIe siècle av. J.-C., propose un système héliocentrique dans lequel le Soleil est fixe au centre du monde. Il suggère en outre (comme l'avait fait Héraclide du Pont au IVe siècle av. J.-C.) que l'axe de la Terre effectue une précession quotidienne par rapport à la sphère des fixes. Pourtant le géocentrisme, avec une Terre immobile autour de laquelle toutes les sphères tournent quotidiennement, demeura la théorie reçue jusqu’à l’adoption de la théorie de Copernic, lequel s’est inspiré des idées d’Aristarque.

Les apports de l'astronomie grecque et latine antique

Les principaux enseignements des astronomes grecs peuvent se résumer en gros à ceci :

- la doctrine de la sphéricité de la Terre par caractérisation de l'ombre portée sur la Lune lors des éclipses ; vers 200 av. J.-C. premier calcul approché du diamètre terrestre par Ératosthène d’Alexandrie, en mesurant l'ombre portée par le Soleil au même moment en différents lieux) ;

- le calcul de la position des astres sur leurs orbites et le calcul des dates d'occurrence des éclipses (tables de Ptolémée, reprenant et perfectionnant des tables antérieures. Les premières devraient remonter à Hipparque) ;

- la discussion de systèmes cosmologiques non géocentriques (Aristarque). Mais cet apport, suivi seulement par Séleucos de Séleucie, restera en sommeil jusque Copernic ;

- l’établissement des premiers grands catalogues d'étoiles par Timocharis d'Alexandrie, Hipparque de Nicée, Archimède et Ptolémée (1 022 étoiles);

- la découverte de la précession circumpolaire de l’axe de la Terre ou précession des équinoxes par Hipparque (vers 150 av. J.-C.). Cette découverte expliquait la modification graduelle de l'aspect du ciel et des coordonnées équatoriales des étoiles (ascension droite et déclinaison) sur de longues périodes de temps;

Pline l'Ancien, qui composa vers l'an 60 une somme des connaissances scientifiques de son époque, considérait que l’astronomie était une connaissance du ciel, et reléguait l'astrologie au rang de pratique divinatoire.

Hors du bassin méditerranéen

L’astronomie indienne

Vers le Ier millénaire av. J.-C., la culture de l’Indus donna naissance à une cosmologie élaborée avec une divinisation des puissances célestes : la Terre, le Soleil (vu comme une pierre incandescente), la Lune, le Feu et les huit demi-quadrants du ciel. C'est un « œuf cosmique » (puruska) qui est à l'origine du monde : sa coquille forme la Terre primitive et le ciel étoilé, et l'intérieur est rempli par de l'air.

Comme l’astronomie indienne ne nous a été transmise que sous forme allégorique par les poèmes védiques, il est difficile d'en donner une synthèse ordonnée en peu de mots. D'une manière générale, l’astronomie védique est très proche de l’astronomie babylonienne, ce qui, selon les interprétations et les datations, justifie ou dément la thèse d'un héritage babylonien. Les historiens de l'astronomie continuent d'envisager les deux hypothèses en parallèle, mais le développement autonome de l'astronomie indienne reste plausible, car certains traits communs entre les deux traditions, comme la division du zodiaque en 360 degrés et douze constellations peuvent très bien s'expliquer par l'aspect des phénomènes naturels eux-mêmes. Ainsi l'année est arrondie à 360 jours, avec douze mois comme en Occident. La durée du jour dépend des saisons (« Muhurtas » de 9,6 heures à 14,4 heures), les orbites planétaires s'étalent entre le Soleil et l’étoile polaire. Le Rig-Veda mentionne 27 constellations associées au mouvement du Soleil ainsi que les 13 divisions zodiacales du ciel. Il existe une correspondance remarquable avec la doctrine chrétienne de Teilhard de Chardin : Dieu est un esprit vivant du Monde, son fils contrôle l'expansion de l'Univers.

Vers le VIe siècle, l’astronomie indienne reçut une impulsion nouvelle avec les idées d’Âryabhata, à qui entre autres on attribue l’invention du zéro. Par la suite, le mahârâja Jai Singh II fera édifier cinq observatoires au début du XVIIIe siècle, entre autres à Delhi et Jaipur. Le plus grand d'entre eux, le Jantar Mantar de Jaipur, comporte quatorze tours d'observation pour la mesure précise des positions astrales.

L'astronomie des Amérindiens

Même si l’on ne sait que peu de choses des considérations astronomiques des civilisations amérindiennes, leurs édifices cultuels et leurs observatoires astronomiques fournissent de précieuses informations. Si la plupart des écrits et des codex aztèques ont été détruits par les conquistadores, on a conservé des traces des calendriers maya et aztèque. Le comput et le calcul des conjonctions planétaires était indubitablement très perfectionné chez certains peuples, notamment les Toltèques, les Zapotèques et les Mayas : ainsi, sans aucun instrument optique, l'astronomie maya avait réussi à décrire avec précision les phases et éclipses de Vénus.

Les temps de révolution des cinq planètes visibles à l'époque n'étaient connus qu'avec une imprécision de plusieurs minutes. La durée du mois coïncide avec les estimations actuelles à 6 décimales près, ce qui ne représente sur un siècle qu'un écart d'une heure.

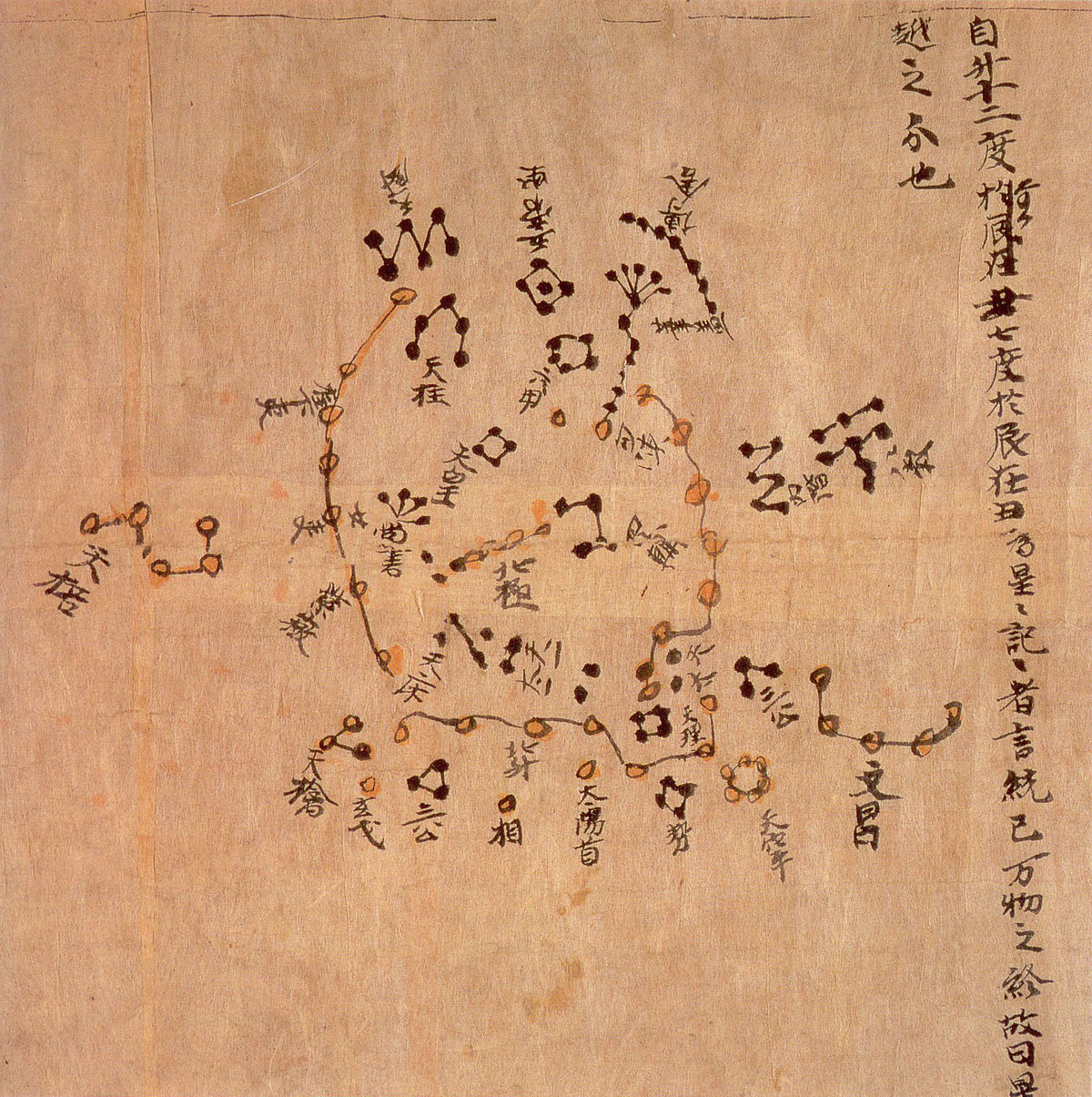

L'astronomie chinoise

L'harmonie du ciel, des hommes et de la terre forme une composante essentielle de la philosophie chinoise. Aussi est-ce sous cet angle que l'on envisageait les configurations du ciel. Selon la littérature contemporaine de République populaire de Chine, les Chinois s'efforçaient de prévoir les perturbations possibles de cette harmonie et par là de préserver les croyances des idées étrangères aux influences incalculables. Aussi les astronomes de la Chine impériale n'avaient-ils pas seulement à s'occuper du calendrier, mais étaient également chargés de prévoir les phénomènes célestes inhabituels (par exemple les éclipses de Soleil) et d'effectuer les pronostics astrologiques officiels. Ils connaissaient dès le début du IIe millénaire av. J.-C. le calendrier luni-solaire avec sa période de 19 ans liée aux nœuds lunaires (voir aussi « cycle de saros »).

C’était un service scientifique dont les origines se perdent dans la nuit des temps mais que l'on peut sans problème faire remonter aux siècles précédant l'ère chrétienne. Ce service persista jusqu'en 1911 avec quatre hauts responsables : l'Astronome impérial (Fenxiangshi), responsable du tirage des horoscopes, le premier astrologue (Baozhangshi), à qui incombaient les chroniques astronomiques, le météorologiste en Chef (Shijinshi) chargé des prévisions météorologiques et des éclipses solaires, et le Gardien du Temps (Qiehushi), chargé du comput.

Encore aujourd'hui, les chroniques astronomiques de Chine ancienne passent pour fiables et relativement complètes. Cela s'explique en partie par le fait que les fonctionnaires chargés de ce travail en répondaient sur leur vie. Ainsi on rapporte que l'astronome Hsi-Ho fut décapité pour avoir manqué la prévision de l'éclipse de Soleil du 3 octobre 2137 av. J.-C., mais cette assertion est très certainement légendaire. Au tournant de l'ère chrétienne, on se mit à observer entre autres des taches solaires, ce qui peut être accompli à l'œil nu au lever et au coucher du Soleil ; à noter l'apparition de novae et de supernovae, appelées étoiles invitées ; et dès 613 av. J.-C. à noter les passages de la comète de Halley.

Selon la cosmogonie de la Chine impériale, il y a cinq régions célestes, correspondant aux quatre points cardinaux et au centre de l’Univers, qui est la zone circumpolaire. À chacun de ces cinq points est associé un palais céleste, tel Ziwei pour la zone circumpolaire ou Tianshi dans la constellation occidentale d'Ophiuchus. On utilisait des instruments semblables à la sphère armillaire, sans que l'on sache s'il s'agit d'une technique venue des contacts avec le monde méditerranéen ou islamique, ou d'une découverte originale du peuple chinois. On dispose en outre de vieilles cartes célestes dressées pour la navigation océanique. À partir de 1600, les missionnaires importèrent dans le pays les connaissances astronomiques des Européens. C'est ainsi que les observatoires de la dynastie Qing étaient traditionnellement dirigés par des jésuites comme Ignaz Kögler ou Anton Gogeisl.