Histoire de l'astronomie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Époque contemporaine

On découvre que les étoiles sont des objets très lointains : l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, est à plus de 4 années-lumière. La spectroscopie astronomique, dès son introduction, démontre qu'elles sont similaires à notre Soleil, mais dans une grande gamme de température, de masse et de taille.

- L'existence de notre Galaxie, en tant qu'ensemble distinct d'étoiles, n'est prouvée qu'au début du XXe siècle du fait de l'existence d'autres galaxies.

- Peu après, on découvre l'expansion de l'Univers, conséquence de la loi de Hubble, établissant une relation entre la vitesse d'éloignement des autres galaxies par rapport au système solaire et leur distance.

- La cosmologie fait de grands progrès durant le XXe siècle, notamment avec la théorie du Big Bang, largement supportée par l'astronomie et la physique, comme le rayonnement thermique cosmologique (ou rayonnement fossile), et les différentes théories de nucléosynthèse expliquant l'abondance des éléments chimiques et de leurs isotopes.

De la mécanique céleste à la spectroscopie

Enhardis par le succès d’Herschel, les astronomes se mirent en chasse de nouvelles planètes : c'est ainsi qu'ils tombèrent sur la ceinture d'astéroïdes orbitant entre Mars et Jupiter. Alors qu'un siècle plus tôt on avait pris Uranus pour une étoile et non une planète, on disposa bientôt de suffisamment de données observationnelles pour reconnaître l'irrégularité du mouvement de cet astre. Les irrégularités furent attribuées à l'attraction d'une planète voisine, encore inconnue, que Johann Gottfried Galle devait finalement découvrir en 1846 et que l'on baptisa Neptune. Galilée l'avait déjà dessinée le 27 décembre 1612, mais n'y voyait qu'une étoile.

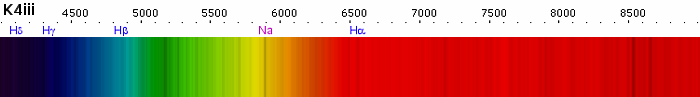

À cette époque, les développements scientifiques concernent essentiellement les principes physiques de l'observation des cieux, c'est-à-dire l’optique. William Herschel découvre la lumière infrarouge (1800), William Hyde Wollaston les raies d’absorption dans le spectre de la lumière solaire (1802). Indépendamment de Wollaston, Joseph von Fraunhofer décrit les raies de Fraunhofer (1813) et, un an plus tard, invente le spectroscope. Grâce aux travaux de Kirchhoff et de Bunsen, l'existence de ces raies d'absorption recevront dès 1859 une interprétation physique qui est la base des méthodes de l’astrophysique.

Un pas supplémentaire est accompli par la substitution de la photographie à l’œil en tant qu'instrument d'observation du ciel. La première reproduction par exposition à la lumière a été développée par Joseph Nicéphore Niépce (1826). John William Draper prend la première photographie de la Lune en 1840 au moyen d'un daguerréotype. Désormais, non seulement les observations astronomiques gagnaient en objectivité, mais il devenait possible, par une exposition de plusieurs heures, d'obtenir une luminosité suffisante pour rendre certains détails visibles. L'un des premiers astronomes à en faire usage fut le père jésuite Angelo Secchi, directeur de l’observatoire du Vatican ; il est également reconnu comme l’un des pionniers de l’analyse spectrale.

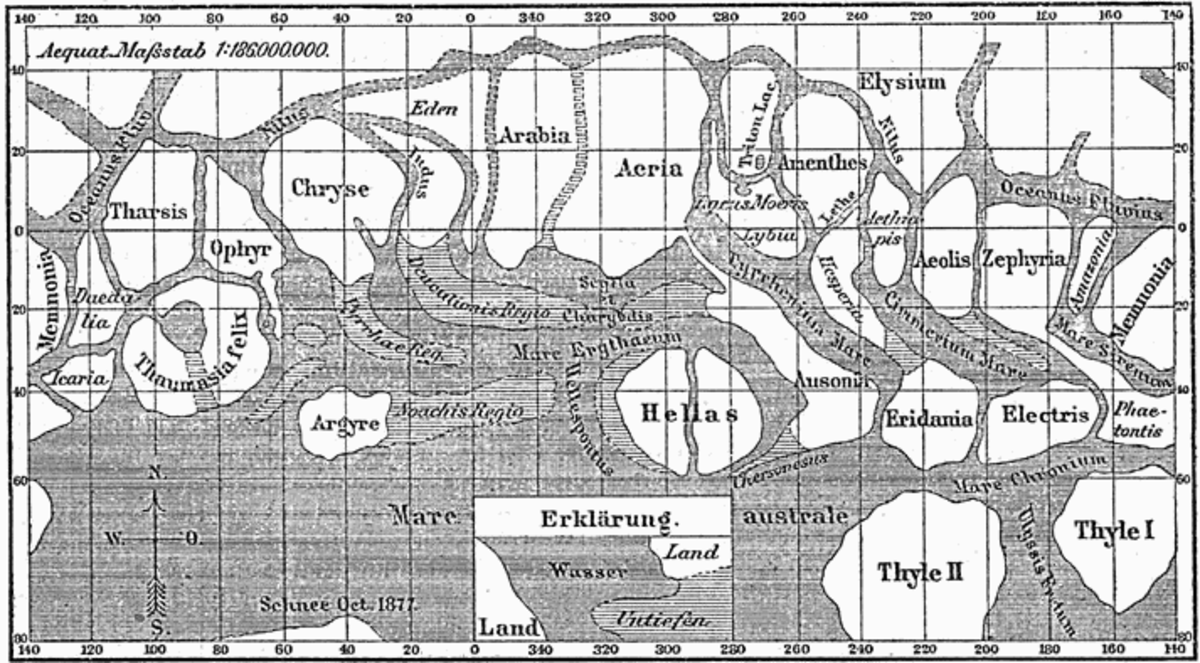

Reprenant des calculs de 1844, Friedrich Wilhelm Bessel découvrit en 1862 une étoile compagnon de Sirius dans la constellation du Grand Chien (Sirius B), qui s'avéra par la suite être une étoile naine de densité particulièrement élevée. Asaph Hall découvrit en 1877 les deux satellites de Mars et Schiaparelli les soi-disant « canaux martiens » – qui par la suite donnèrent crédit aux spéculations sur l'existence d'un peuple de « Martiens ». Gustav Witt signala en 1898 la découverte de l’astéroïde Éros.

Angelo Secchi poursuivit dans la voie engagée par Kirchhoff en répertoriant les étoiles selon leur spectre lumineux. Il était en effet convaincu que les étoiles se répartissaient selon une gradation logique à grande échelle. À l'aide d'un spectrographe, Secchi classa ainsi les étoiles en quatre catégories : étoiles de type I, II, III et IV (classe spectrale). Cette division spectrale prit une importance accrue lorsque l'on s'aperçut qu'elle correspondait à la température superficielle des astres. Grâce à l’analyse spectrale, Secchi avait compilé le premier catalogue spectral de l’histoire de l’astronomie : sa tentative sera reprise en 1890, par un groupe d’astronomes, parmi lesquels Williamina Fleming, Antonia Maury et Annie Jump Cannon.

William Huggins, après avoir lu le mémoire de Kirchhoff sur l’identification des éléments chimiques d’après leur spectre, décida de se consacrer à ce champ de recherche. Se servant précisément d'un spectrographe, il commença ses recherches sur les autres astres : il isola dans les comètes des indices de présence d’hydrocarbures gazeux, et en 1866 il pointa son instrument sur une nova apparue dans la Couronne boréale, s’apercevant qu'il s’y produisait une gigantesque éruption d’hydrogène et d’autres gaz. Il lança par là l’étude des mécanismes des novæ, dans lesquelles il voyait d'ailleurs la genèse des étoiles, ou des objets en mouvement rapide.

Joseph Lockyer découvrit que le spectre solaire manifestait la présence d'un élément inconnu, qu'il baptisa hélium. Sa découverte s'avéra fondamentale pour l’astronomie, car l'hélium est une substance clef du processus évolutif des étoiles. C'est en 1890, au cours d'un voyage en Grèce, qu’observant l’orientation caractéristique des temples grecs il constata que leur axe était aligné dans la direction du lever et du coucher du Soleil. Il supposa alors que les temples égyptiens pouvaient aussi manifester une orientation caractéristique. Il entreprit ainsi l'étude de quelques monuments, relevant notamment que sept temples égyptiens étaient orientés selon le lever de Sirius. Les découvertes de Lockyer firent rapidement sensation dans le monde savant. Il trouva ensuite l’orientation du temple d’Amon-Rê à Karnak, et fit enfin porter ses recherches sur les alignements de Stonehenge, se risquant ainsi à établir la date de leur érection.

Plus anecdotique, le nébulium est un élément créé pour expliquer des raies dans des nébuleuses gazeuses. Ira Sprague Bowen verra en 1927, quand la mécanique quantique est bien connue, qu'il s'agit en fait de raies de transitions interdites.

L'astronomie au XXe siècle

De la Belle Époque à l’entre-deux-guerres

Max Planck publia en 1900 la loi du rayonnement du corps noir, preuve de l'augmentation de l'entropie de l’Univers et premier pas vers la théorie des quanta. L'année suivante, Charles Dillon Perrine décrivit avec George Willis Ritchey un halo de gaz autour de l’étoile Nova Persei 1901 animé d'une vitesse apparente supérieure à celle de la lumière, puis découvrit deux nouveaux satellites naturels de Jupiter. Max Wolf découvrit en 1906 le premier astéroïde troyen (Achille) et à peu près simultanément, Johannes Franz Hartmann donna les premières preuves de l'existence d'un milieu interstellaire.

Albert Einstein avec sa théorie de la relativité restreinte et générale a jeté les bases de plusieurs théories de l’astrophysique moderne. La fusion nucléaire est une conséquence de l’équivalence masse-énergie, certains objets extrêmes comme les étoiles à neutrons et les trous noirs doivent leur existence théorique à la théorie de la relativité ; la cosmologie elle-même repose en grande partie sur cette théorie.

Henry Norris Russell, reprenant les travaux antérieurs d’Ejnar Hertzsprung, imagina en 1913 le diagramme de Hertzsprung-Russell : il s'agit d'une méthode fondée sur l'analyse spectrale du rayonnement d'une étoile pour déterminer son stade d'évolution.

Le 30 juin 1908, se produisit la catastrophe du météorite de la Toungouska (40 km2 dévastés), et on découvrit en 1920 la plus lourde sidérite de tous les temps (dans la Namibie, 60 t, 3 m × 2,8 m × 1,2 m).

La compréhension du monde physique par l'astronomie est redevable à Arthur Eddington de l'hypothèse que la fusion nucléaire, mentionnée plus haut, est la source d’énergie des étoiles (1920) ; à Edwin Hubble, de la reconnaissance que les nébuleuses spirales sont des objets extragalactiques (1923) ainsi que de l'hypothèse de l’expansion de l’Univers (1929), à laquelle il parvint en rapportant l'éloignement des galaxies à leur vitesse d'éloignement. L'hypothèse d'un univers en expansion depuis le Big Bang initial est aujourd'hui généralement admise.

En 1923, Edwin Hubble parvint à établir que la galaxie d'Andromède (M 31) est située largement en dehors de la Voie lactée, et donc qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. Georges Lemaître interpréta en 1927 le décalage vers le rouge des objets célestes lointains, découvert par Milton Humason, comme une expansion généralisée de l’Univers. Puis en 1929, Hubble démontra de façon certaine que le décalage vers le rouge du spectre des galaxies est proportionnel à leur distance. Bien que ses calculs aient dû être corrigés depuis à de multiples reprises, la constante fondamentale de la cosmologie continue de porter son nom (constante de Hubble). La durée qui se déduit par le calcul de la loi de Hubble permet de dater le début de l'expansion de l’Univers (Big Bang). Hubble lui-même était arrivé à 2 milliards d’années ; aujourd'hui, les chercheurs s'accordent sur une valeur de 14 milliards d’années.

C'est en attribuant à une huitième planète les défauts d'ellipticité de la trajectoire d’Uranus qu’en 1846 on avait découvert Neptune. Pourtant après correction, les trajectoires de ces deux planètes présentaient toujours des anomalies sensibles. C'est pour cette raison qu'on se mit en quête d'une neuvième planète, « Transneptune ».

Au cours de ces recherches, Percival Lowell (1855–1916) avait lui-même photographié Pluton à son insu dès 1915, mais il ne l'avait pas identifiée comme une planète. Ce n'est que le 18 février 1930 que Clyde Tombaugh la mit en évidence dans l’observatoire Lowell fondé par P. Lowell en comparant un certain nombre de plaques photographiques à l'aide d'un comparateur à clignotement. Jusqu'à un passé récent, on voyait encore en Pluton la neuvième planète du système solaire.

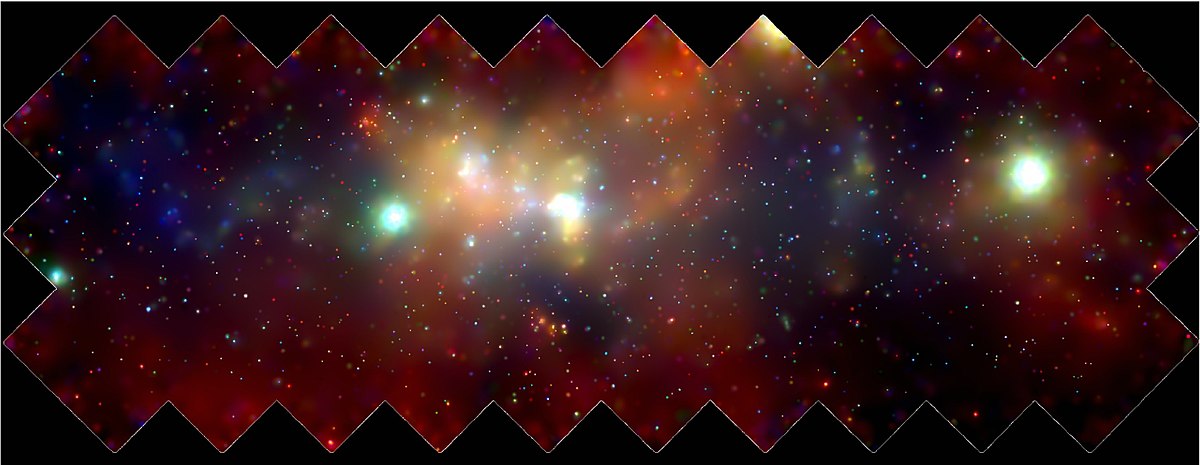

Dans le cadre de son travail à l'observatoire du pic du Midi de Bigorre, Bernard Lyot découvrit que la surface de la Lune présentait des traces caractéristiques de cendres volcaniques et qu'il se produit des tempêtes de sable sur Mars. En 1931, Karl Jansky localisa la source radio « Sagittarius A ». Puis en 1933, Walter Baade et Fritz Zwicky émettent leur théorie de l'évolution des supernovae en étoiles à neutrons, dont la densité avoisine celle du noyau d'un atome.

L’après-guerre et les débuts de la radioastronomie

L’identification des phénomènes physiques qui précèdent cet effondrement en étoile à neutrons date de 1938, l'année même où Nicholson découvrit les 10e et 11e satellites de Jupiter, Lysithéa et Carmé ; elle est due aux physiciens Hans Bethe et Carl Friedrich von Weizsäcker, qui découvrirent la fusion d’hydrogène en hélium via le cycle C-N (processus de fusion stellaire, dit cycle Bethe-Weizsäcker). On en déduisit que les étoiles naissent et se maintiennent en activité par fusion continue d'hydrogène, jusqu'à ce que leurs réserves d'hydrogène soient épuisées. Il s'ensuit un flash de l'hélium, où les noyaux d'hélium sont convertis par fusion en noyaux d’éléments plus lourds. En 1965, Kippenhahn, Thomas, et Weigert, avec d'autres astronomes et physiciens, mettent en évidence qu'il se produit même des phénomènes de fusion d'hydrogène et d'hélium dans les étoiles géantes (masse d'environ trois fois celle du Soleil). Le stade final de ces processus est la formation d’un trou noir.

Le premier contact radar avec un astre fut établi le 10 janvier 1946 (1er écho radar reçu de la Lune, d'une durée de 2,4 secondes) ; il s'ensuivit la découverte en 1951 d'un rayonnement cosmique de 21 cm de longueur d'onde (émis par l'hydrogène interstellaire), puis d'un rayonnement de 2,6 mm (par le monoxyde de carbone) et même en 1956 la première réception d'un rayonnement cosmique par une décharge électrique dans l'atmosphère de Vénus, jusqu'à la découverte en 1965 du fond diffus cosmologique à 3 °K (un écho du Big Bang) : c'était l'acte de naissance de la radioastronomie.

Les années 1970

Le premier radiotélescope allemand a été mis en service le 12 mai 1971 à Effelsberg, dans l’Eifel. Mais la recherche se poursuivait toujours dans le domaine de l'astronomie optique : James Van Allen entreprit en 1973 une inspection systématique du ciel, répertoriant par angle solide d'un degré carré (env. 10 − 4 stéradian) jusqu'à 31 600 étoiles et 500 galaxies de luminosité supérieure à +20m, soit 1,3 milliard d’étoiles et 20 millions de galaxies, comportant chacune environ 200 milliards d’étoiles. Entre-temps, en 1974, Stephen Hawking proposait sa théorie du rayonnement des trous noirs. Le 29 mars de la même année, exploitant l'effet de fronde gravitationnelle, la sonde Mariner 10 atteignit pour la première fois la planète Mercure (passages ultérieurs : 21 septembre 1974, 16 mars 1975, etc. – tous en 176 jours), la plus proche du Soleil (avec un passage au droit de Vénus le 5 février 1974). La première description des anneaux d’Uranus date du 10 mars 1977.

À partir du milieu des années 1970, plusieurs programmes de recherche en astronomie et de vol spatial s'attaquaient à la question de recherches de mondes extraterrestres habités. La première tentative réelle de contact avec des civilisations extraterrestres fut entreprise le 16 novembre 1974 (émission d'un signal radio de 1 679 kB vers l’amas globulaire M13 ; réception possible par la cible au XXVIIIe siècle). Deux ans plus tard (1976), Joachim Trümper capta un champ magnétique stellaire de forte puissance (un rayonnement de plus de 58 keV d'un tourbillon d'électrons dans HZ Herculis : 5×1012 gauss – à comparer avec le champ magnétique naturel terrestre : à peu près 0,5 gauss !) et Charles Kowal découvrit en 1977 le premier Centauride, l’astéroïde Chiron (un planétoïde éloigné, de 200 à 600 km de diamètre, et dont la trajectoire est de 8,5 à 18,9 ua) – l’année même où les vols spatiaux s'attaquaient à l’exploration en dehors du système solaire :

L'exploration du cosmos et les sondes spatiales

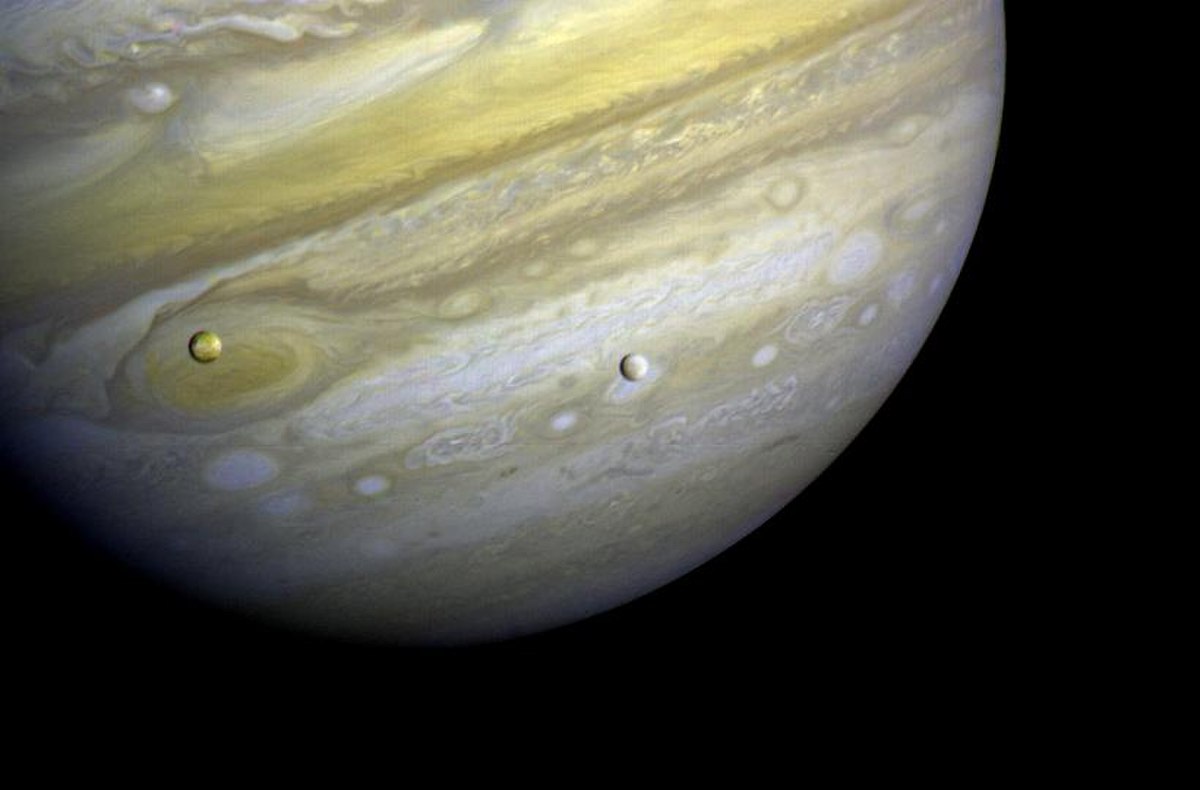

Le 3 mars 1972, la NASA lança la sonde spatiale Pioneer 10 qui, le 3 décembre 1973, était la première sonde à croiser au large de Jupiter. Sa sœur jumelle Pioneer 11 décolla le 6 avril 1973, passa au large de Jupiter le 3 décembre 1974 et le 1er septembre 1979 était la première sonde à croiser au large de Saturne.

Le 5 septembre 1977, la NASA lança la sonde spatiale Voyager 1, qui doubla Jupiter à une distance de 675 millions de km le 5 mars 1979, puis dépassa Saturne en novembre 1980. Le 20 août 1978, la sonde Voyager 2 prit son envol : exploitant au mieux l'effet de fronde gravitationnelle, cette sonde fut la première à quitter le système solaire (passage au large de Jupiter le 9 juillet 1979, au large d’Uranus en janvier 1986, de Neptune en 1989), et lors même que ce vol était en cours, l'astronome américain James W. Christy annonça la découverte d’un satellite de Pluton, Charon. On découvrit les premières molécules organiques du cosmos éloigné en 1977-78 dans les nuages interstellaires : notamment de l’acide acétique, de l’acétonitrile, de l’aminométhane, de la vapeur d'eau, de l’éthanol, etc., qui constituent autant d'indications radioastronomiques sur les origines de la vie, et les voyages inhabités atteignirent les limites de notre système solaire (en 1979-1980 avec les sondes Pioneer 11, Voyager 2 : découvertes de nombreux satellites de Jupiter et de Saturne, premières photographies et explorations des anneaux de Saturne en 1984 ; avec Pioneer 10 : premier croisement de l'orbite de Pluton – onze ans après son envol).

Les années 1980 et 1990

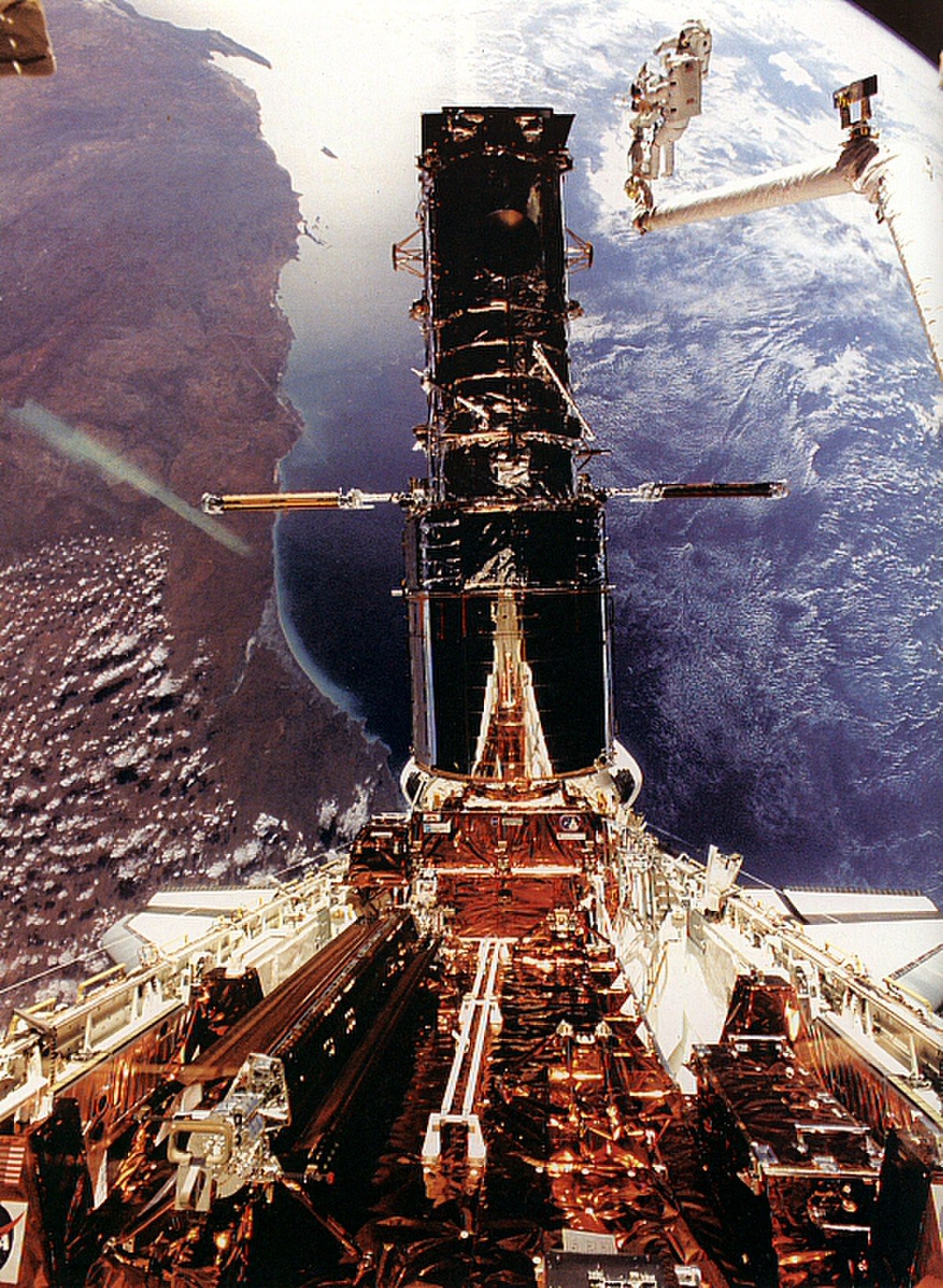

La sonde ISEE-3 fut la première à traverser la queue d'une comète : le 11 septembre 1985, elle put prélever et analyser chimiquement le sillage de la comète Giacobini-Zinner. Mais la sensation des années 1980, pour le domaine de l'analyse stellaire, fut l'apparition de la supernova de 1987 dans le Grand Nuage de Magellan (LMC) le 24 février : pour la première fois, on enregistrait et photographiait dès le début l'explosion d'une supernova, les neutrinos émis ayant atteint la Terre avant que les premiers signaux optiques puissent être détectés. Si les instruments d'observation se sont sans cesse perfectionnés, ce n'est qu'au début des années 1990 qu'il devint possible d'effectuer des observations hors de l'atmosphère terrestre, en s'affranchissant des aberrations liées à la turbulence de l'air : le 24 avril 1990, la NASA annonça la mise sur orbite du télescope spatial Hubble par la navette spatiale Discovery. Ce nouvel instrument a permis de prendre des clichés d'un point de vue différent, mais également de disposer d'une résolution inédite. Le 6 août 1993, on découvrit que Pluton était recouvert d'une calotte d'azote solide (et non de méthane, comme on l'avait supposé). Le 27 décembre 1999, on effectua la première réparation de Hubble, ce qui participa (entre autres) à la découverte et à la photographie de la première naine brune connue et de planètes « supergéantes » situées en dehors de notre système solaire.

Les sondes servirent aussi à explorer le système solaire : Galileo rejoignit le planétoïde Ida le 28 août 1991 et le 29 octobre 1991 passait à proximité de Gaspra ; la sonde Ulysses survolait le pôle sud du Soleil le 13 septembre 1994 et la capsule de Galileo traversait même le 7 décembre 1995 l’atmosphère de Jupiter : pour la première fois, l'enveloppe d'une planète gazeuse pouvait être étudiée par spectroscopie. Alan Hale et Thomas Bopp publièrent la découverte, au voisinage de la trajectoire de Jupiter, de la comète qui porte leur nom, le 22 juillet 1995. En mars 1997, cette comète s'illumina d'un éclat de −1m (soit 130 fois l'éclat de la comète de Halley). Des indices (contestés) de vie extraterrestre auraient été décelés en 1996 dans l’Antarctique sur la météorite ALH 84001 (âge estimé à 3,6 milliards d’années) qui proviendrait de la planète Mars.

Avec les débuts de l’exploration spatiale dans la seconde moitié du XXe siècle, l'astronomie a donc pu approcher certains de ses objets d’étude par investigation directe dans notre système solaire. Non moins important aura été l'affranchissement des limitations liées à l'atmosphère terrestre : grâce aux observatoires satellisés, l’astronomie ultraviolette, l’astronomie des rayons X et l’astronomie de l'infrarouge ont permis d’explorer de nouvelles bandes spectrales et ont par là ouvert de nouvelles fenêtres sur l’Univers. Avec l'étude des neutrinos du Soleil et de la supernova 1987A, avec l’observation de particules grâce au rayonnement cosmique et l'élaboration de détecteurs d’ondes gravitationnelles, l’astronomie a pu étendre son champ d'investigation au-delà du rayonnement électromagnétique traditionnel. Simultanément, de nouvelles possibilités d'observation se sont présentées pour l'astronomie optique avec des instruments comme le télescope spatial Hubble ou le « Very Large Telescope ».

Découverte de planètes exogènes

Avec la découverte d'astres qui ne sont pas des étoiles en dehors de notre système solaire, l’astronomie accomplit un grand pas dans la connaissance des exoplanètes : le 12 décembre 1984, Mc Carthy fut le premier à annoncer la découverte d'un tel astre par infrarouges : il l'identifia comme une « naine brune » proche de l’étoile Van Briesbroeck 8 (éloignement de 21 années-lumière, ca. 30–80 fois la masse de Jupiter). Au milieu des années 1990, on découvrit pour la première fois des exoplanètes, c’est-à-dire des planètes situées en dehors du système solaire, d'abord orbitant autour d'un pulsar, puis en 1995 autour d'une étoile de la séquence principale. Depuis, le nombre d'exoplanètes croît régulièrement.

Le XXIe siècle

La recherche actuelle poursuit les investigations sur les constituants de la matière cosmique et les objets éloignés : ainsi, on a découvert plusieurs planètes extrasolaires (exoplanètes, planemos), si bien qu'en mai 2006 on dénombrait déjà plus de 130 systèmes planétaires. Il est exclu qu'une quelconque forme de vie analogue à celle de notre planète, c'est-à-dire fondée sur la biochimie de l'eau, puisse se développer sur l'une des planètes déjà inventoriées ; mais il faut bien dire que la découverte de planètes de type terrestre est encore hors de portée de notre technologie. Cela dit, les astronomes ne désespèrent pas de pouvoir, grâce à des méthodes comme l’interférométrie, trouver des planètes de la taille de la Terre en orbite autour des étoiles et, d'ici au plus tard une génération, de pouvoir prospecter leur atmosphère par spectroscopie.

Le 11 juin 2007, la NASA annonçait un nouveau record : des chercheurs venaient de découvrir cinq planètes en orbite autour de l'étoile 55 Cancri (une étoile de la galaxie du Cancer, distante d'environ 41 années-lumière). L'une de ces nouvelles planètes, d’une masse de 45 fois celle de la Terre, orbite autour de 55 Cancri dans la « zone habitable », c'est-à-dire à une distance où l'eau peut être liquide.

Pioneer 10, la sonde spatiale qui a décollé en 1972, était encore au 17 février 1998 l’artefact (objet fabriqué par l'homme) le plus éloigné de la Terre ; mais à cette date, la distance au Soleil de la sonde Voyager 1, en direction approximative de l'apex, a égalé celle de Pioneer 10 à 69,419 ua. Depuis, Voyager 1, dont la vitesse d'éloignement dépasse celle de Pioneer 10 d'environ 1.016 ua par an, est l’artefact le plus éloigné : sa distance est estimée en février 2009 à 15 heures-lumière, aux frontières présumées de l’héliosphère.

La liste des objets transneptuniens de la région extérieure (« ceinture de Kuiper ») de notre système solaire, dont la recherche a commencé il y a plus d'un siècle, s’est entre-temps considérablement allongée.