Histoire de la chirurgie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le Moyen Âge

Au cours du Moyen Âge va se créer un déséquilibre entre le monde arabo-musulman et l'Europe chrétienne. Alors que l'Europe sombre dans l'ignorance du fait de l'absence d'écoles chirurgicales et de chirurgiens, l'Orient quant à lui va connaitre une période favorable avec les développements d'universités arabes à Damas, Bagdad, Le Caire ou encore Ispahan.

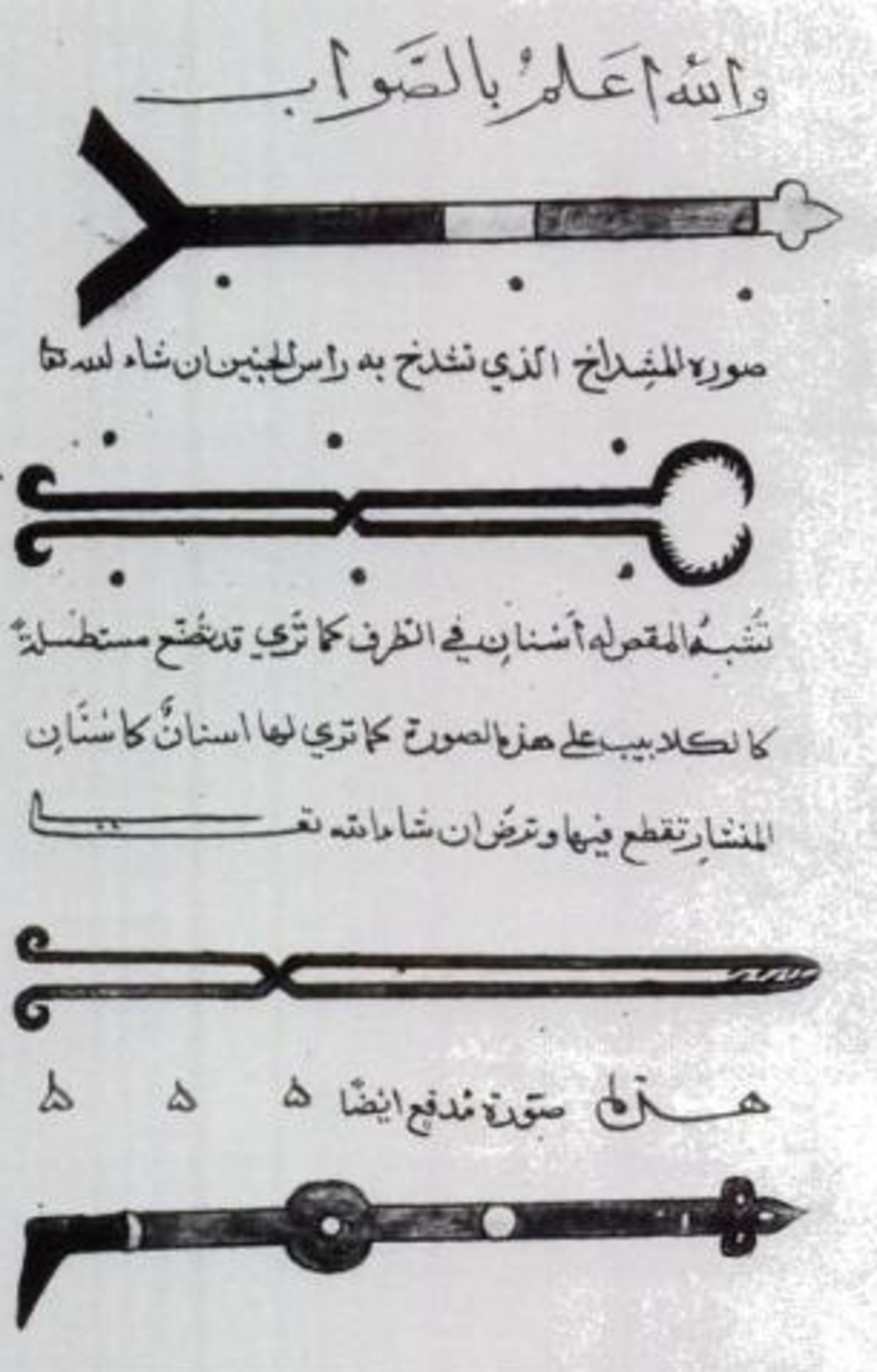

Le personnage le plus marquant de cette époque est Abulcassis, résidant dans le Califat de Cordoue, auteur d'un ouvrage important : le Tarsif, une encyclopédie médicale en 30 volumes qui a ensuite été traduite en latin et utilisée dans les écoles de médecine européennes pendant des siècles. Cet ouvrage, présente une collection unique de plus de 200 instruments chirurgicaux. Beaucoup de ces instruments n'avaient jamais été utilisés auparavant par un autre chirurgien. Abulcassis prône l'utilisation de cautère pour l'hémostase. Il est à l'origine de l'utilisation des mandibules de fourmis pour suturer la fermeture cutanée. Aujourd'hui, ces mandibules sont remplacée par des agrafes chirurgicales qui ont la même utilisation : rapprocher les deux bords d'une plaie pour faciliter la cicatrisation. Hamidan quant à lui énumère au moins 26 instruments chirurgicaux révolutionnaires qui n'étaient pas connus avant Abulcassis. Parmi ces instruments figurent les premiers instruments destinés à la chirurgie gynécologique ainsi que les catgut et différents types de forceps, de ligatures, aiguilles à suture, scalpels, curettes, écarteurs, pinces chirurgicales, sondes, crochets, spéculum, scie à os et les plâtres. L'influence du Al-Tasrif a finalement conduit au déclin des barbiers chirurgiens remplacés plutôt par des médecins chirurgiens dans le monde islamique.

Alhacen a fait faire des progrès importants à la chirurgie oculaire, Avicenne a été le premier a décrire la procédure de l'intubation, il a également décrit les éponges soporifiques, imprégnées de substances aromatiques et narcotiques qui devaient être placées sous le nez du patient pendant l'intervention. Rhazes au Xe siècle a utilisé les composés du mercure comme antiseptique local. A partir du Xe siècle les médecins et chirurgiens musulmans ont pratiqué l'application d'alcool purifié sur les blessures comme agent antiseptique.

Ibn Al-Nafis a consacré un volume de son 'Traité de la médecine' à la chirurgie, il y décrit les trois stades d'une intervention chirurgicale, le stade pré-opératoire, l'opération en elle même et la période post-opératoire. Son traité de médecine était également le premier livre traitant du décubitus d'un patient.

Avenzoar est considéré comme le père de la chirurgie expérimentale pour avoir introduit la méthode expérimentale dans son 'Al Taisir'. Il fut le premier à employer l'expérimentation animale afin de mettre au point des interventions chirurgicale destinés aux patients humains. Il a également réalisé la première dissection et le premier examen post-mortem (autopsie) sur l'homme aussi bien que sur l'animal. Avenzoar inventât la technique de la trachéotomie au XIIe siècle.

Le chirurgien Irakien Al-Mawsili inventa la première aiguille creuse et la première aiguille à injection.

En Europe, du Ve au XIe siècles, la pratique chirurgicale est une pratique empirique souvent charlatanique. La médecine est exercée par le Clergé alors que la chirurgie est plus le fait des barbiers, habitués aux instruments tranchants. Hérité de l'orient, le cautère est aussi utilisé en Europe, son utilisation est même abusive pendant des siècles. Le renouveau chirurgical commence dans le sud de l'Europe. Influencé par une présence musulmane en Espagne durant plusieurs siècles et en Sicile pendant plusieurs dizaines d'années qui laissa derrière elle entre autres une culture médicale et chirurgicale. De nombreux ouvrages traitant de médecine et de chirurgie furent traduit de l'arabe au latin durant toute la période médiévale permettant de transmettre le savoir musulman , ainsi la première école chirurgicale européenne fut créée au IXe siècle. Il s'en suivra l'ouverture d'une seconde école chirurgicale à Bologne au XIIe siècle. Parmi les personnages importants de cette école, on retrouve Théodoric qui initie en Europe le traitement des plaies par le "sec" et non plus par le vin et remplacera, pour le traitement des plaies, l'onguent par l'antiseptique. Il utilisera également l'éponge soporifique inventée par les musulmans. Au XIIIe siècle, avec plus de 10 000 étudiants qui se concentrent sur la médecine et la chirurgie, Bologne est la plus grande université d'Europe. C'est aussi là que reprendront les premières dissections cadavériques.

En France, la première école chirurgicale est fondée à Montpellier en 1220. C'est de cette université qu'est issu Guy de Chauliac, auteur de la Grande Chirurgie (Chirurgica Magna) en 1368, premier ouvrage chirurgical en français. Bien que le IVe concile du Latran eût interdit de pratiquer l'apprentissage chirurgical en 1215, la permission du duc d'Anjou autorise les barbiers chirurgiens du sud de la France de disposer un fois par an d'un corps de supplicié pour le disséquer et apprendre l'anatomie.

Suite à l'instabilité et aux guerres civiles qui ravagent l'Italie, les écoles de Salerne et Bologne vont émigrer vers Paris où Lanfranc crée l'école de chirurgie de Paris : la Confrérie de Saint-Côme. Au XVe siècle, le milieu médico-chirurgical en France comprend le médecin, homme du clergé qui ne pratique aucun geste chirurgical, le barbier qui effectue quelque gestes chirurgicaux en plus de son activité, l'inciseur nomades qui est souvent un charlatan et enfin le barbier chirurgien. Toujours au XIVe siècle, suite à un schisme entre chirurgiens et médecins, la Confrérie de Saint-Côme va rentrer en conflit avec la faculté de médecine de Paris. Il s'en suit un procès long de près de trois siècles qui aboutira à la dissolution de la Confrérie de St Côme en 1660. Les chirurgiens perdent alors le droit d'exercer la médecine et l'école chirurgicale de Paris disparait.