Mandragore - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Propriétés

Description

La mandragore méditerranéenne présente un important contraste entre la touffe et la racine. La plante, haute d'une trentaine de centimètres, dégage une odeur très forte. C'est une herbacée banale, pratiquement sans tige.

La racine, brune à l'extérieur, blanche à l'intérieur, est du type pivotant, souvent lignifiée et peut atteindre après plusieurs années des dimensions impressionnantes (jusqu'à 60 à 80 centimètres et plusieurs kilogrammes). Sa forme souvent anthropomorphe (ses ramifications lui donnant une vague apparence humaine, avec un tronc, des jambes et même - en étant imaginatif - une tête et un sexe), est à l'origine de nombreuses légendes. On parlait autrefois de racines « mâles » et « femelles » mais cela n'a aucun sens sur le plan botanique, les pieds produisant tous des fruits. Les vieux sujets peuvent s'enfoncer à plus d'un mètre dans la terre et sont donc difficiles à arracher.

Les feuilles sont grandes (au maximum 45 cm de long), elliptiques à obovales, molles, de forme et de taille très variables. Elles ont un limbe entier à bord sinueux, étalées en rosette sur le sol.

La fleur a une corolle formée de cinq pétales soudés à la base (campanulée), de 12-65 mm de long, de couleur blanche verdâtre, bleutée ou pourpre. Les 5 étamines sont fixées à la partie inférieure de la corolle. La floraison se fait de septembre à avril, suivant l'abondance des pluies. Pour Ungricht et coll. « Il est évident qu'il n'y a véritablement qu'une période étendue d'activité reproductive allant de l'automne au printemps. En fait, c'est seulement durant les mois les plus chauds de l'été que le cycle s'interrompt. Lorsque les conditions sont favorables, le même individu peut fleurir deux fois dans l'année, comme l'atteste les annotations des herbiers, en particulier des formes cultivées dans les jardins botaniques ». Il faut donc renoncer à la distinction faite par Sprengel en 1825, entre une mandragore de printemps (M. vernalis) et une autre d'automne (M. automnalis).

La mandragore donne naissance à des baies jaunes ou rouges à maturité, de trois à cinq centimètres de diamètre, globuleuses à ellipsoïdes. Ces fruits juteux sont comestibles en quantité modérée. Les graines de 2,5 à 6 mm de long, sont réniformes, jaunes à brun clair.

Fruits |

Mandragore (Israël) |

Distribution

La mandragore est originaire du bassin méditerranéen : Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), Europe méridionale (Italie, Grèce, ex-Yougoslavie, Espagne, Portugal) et Proche-Orient (Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie, Chypre). On ne le trouve pas en France, Corse comprise.

Elle croit dans les bois ouverts, les oliveraies, les jachères, les bords de routes et les ruines.

Cette plante est devenue très rare, même dans son aire d'origine. Les populations sont dispersées dans le domaine et certaines sont même vulnérables, comme celles du nord de l'Italie.

Culture

La mandragore demande pour se développer un sol profond, non pierreux, frais mais pas excessivement humide. Le sol doit être extrêmement riche, un compost de feuilles et de fumier très décomposé par exemple. L'exposition doit être ensoleillée.

Les semis se font en automne, dans des pots suffisamment hauts ou en pleine terre, le substrat doit rester frais, et la germination, pas toujours facile, a lieu en mars l'année d'après. La plante rentre en repos en juin et juillet, toutes les feuilles disparaissent alors (il faut impérativement marquer l'emplacement des plantes dans le cas d'une plantation en pleine terre).

Un moyen efficace de faire germer les graines consiste à les stratifier, en les plaçant simplement dans le bac à légumes d'un réfrigérateur trois jours avant le semis. Cela permet aussi de les semer en début d'année avec pratiquement 100 % de germination.

Propriétés pharmacologiques

Les analyses des différentes parties de la mandragore méditerranéenne ont donné :

- les alcaloïdes tropaniques :

Les alcaloïdes sont pour la plupart des esters d'un alcool tropanique et d'un acide. L'alcool tropanique peut être : le tropanol ou le scopanol (=scopoline), un tropanol époxydé c-à-d avec un pont oxygène. Ces alcaloïdes ont la propriété de se transformer assez facilement les uns dans les autres.

Il a été trouvé : R,S-hyoscyamine (atropine), 0,2%, la plus grande concentration d'atropine se trouve dans la racine durant la floraison (Bekkouche at al 1994), hyoscyamine, norhyoscyamine, apotropine, belladonnines (présentes dans la racine sèche mais non décelées dans la racine fraiche), scopolamine (ou L-hyoscine), scopanol, 3α-tigloyloxytropine, 3,6-ditigloyloxytropane, calystégines A3, A5, B1, B2,B3, B4, C1 (plus concentrés dans les feuilles que dans les racines)

- autres alcaloïdes :

cuscohygrine (=mandragorine), composé présent chez les daturas, belladone et dans la feuille de coca

- coumarines

herniarine, ombelliférone, angelicine, scopolétine, scopoline, acide chlorogénique

- composés volatils des fruits

butyrate d'éthyle 22% (odeur d'ananas), hexanol 9% (à l'arôme herbacé), acétate d'hexyle 7% (odeur fruité, de fines herbes), composés soufrés, 7%

| ESTERS | ||

|---|---|---|

| Nom | Formule | Description |

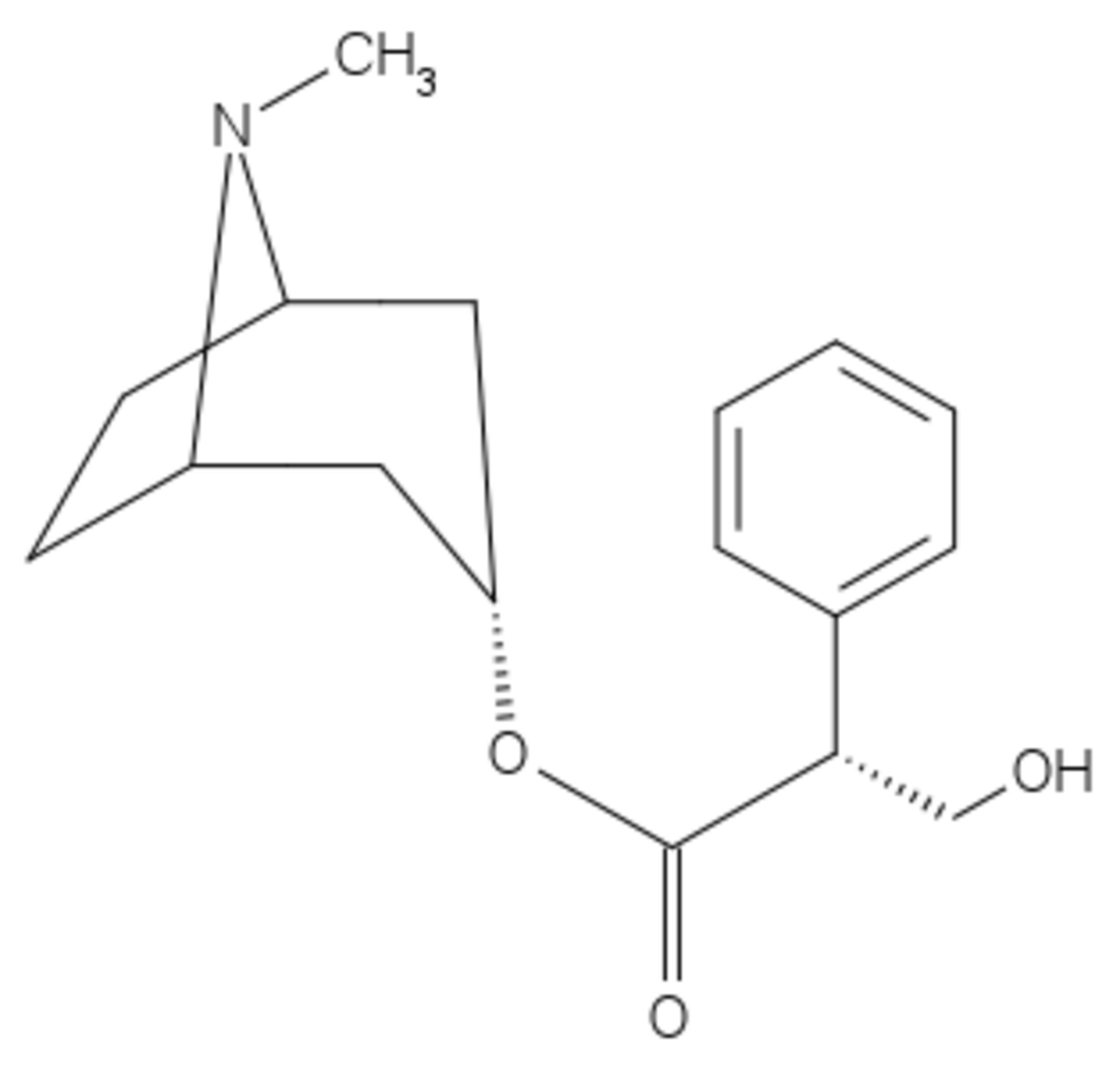

| (-)-Hyoscyamine |

| Ester de tropane-3-α-ol et d'acide(-)-tropique |

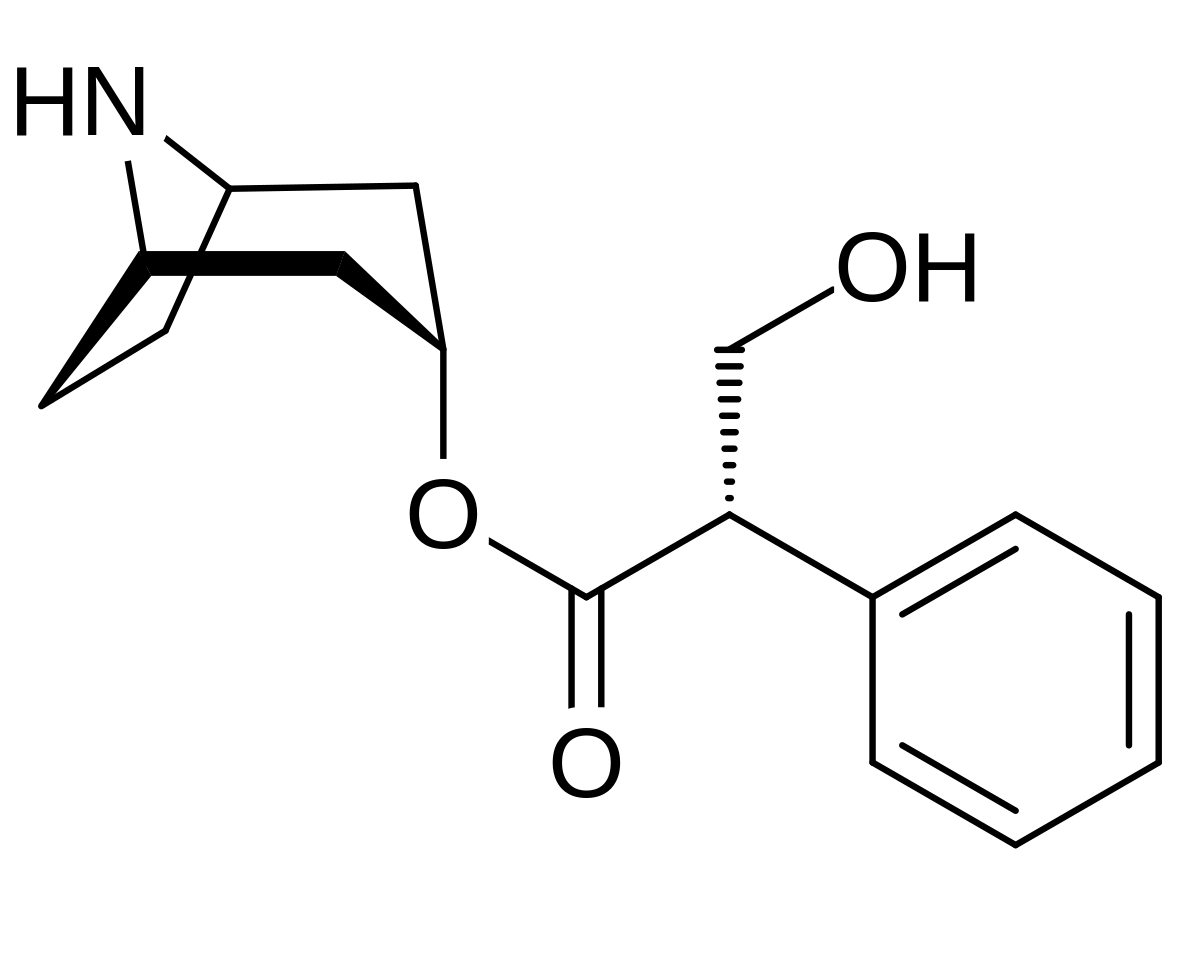

| Norhyoscyamine |

| Ester de 3-α-nortropane et d'acide tropique |

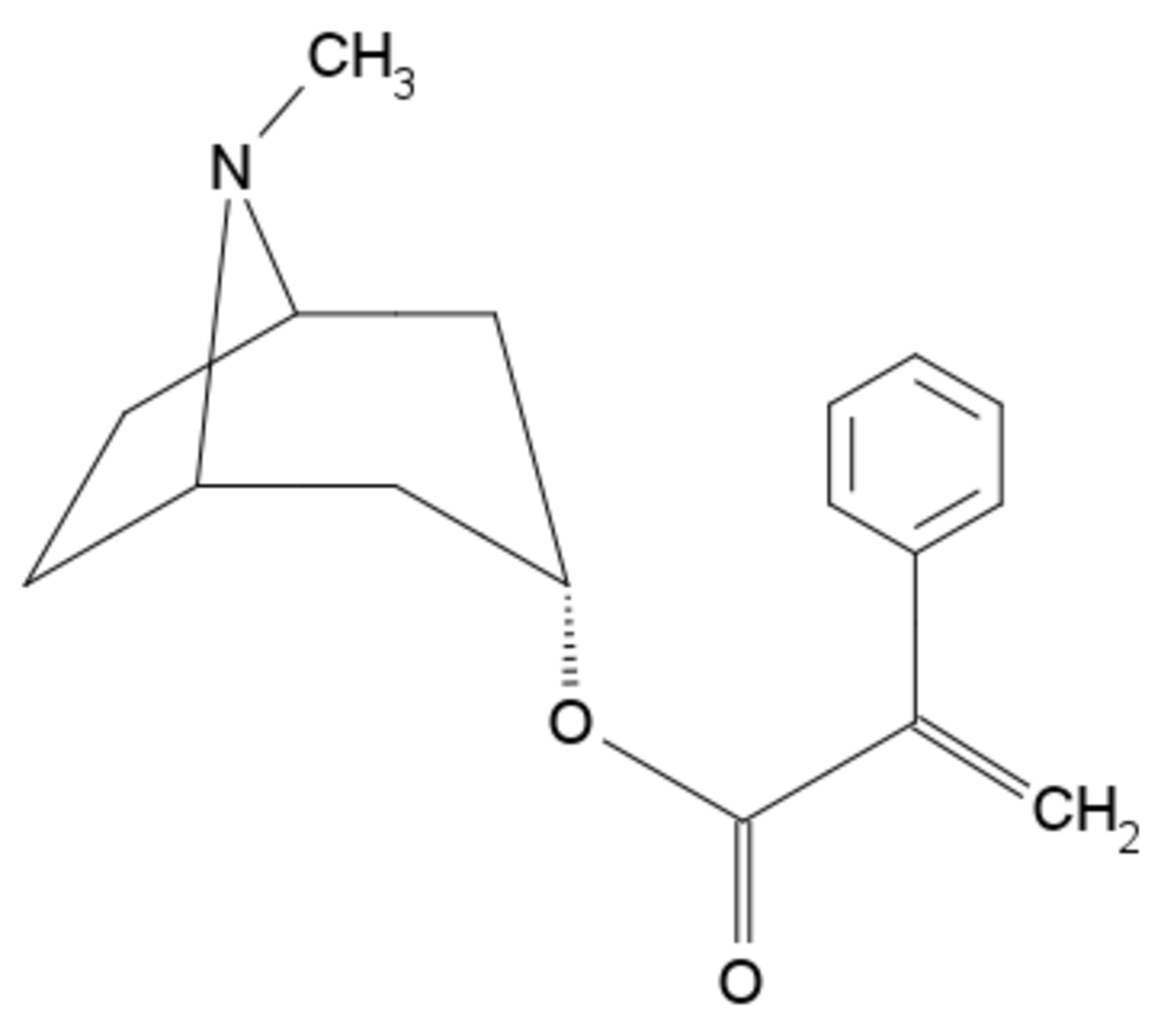

| Apoatropine |

| Ester de tropane-3-α-ol et d'acide apotropique |

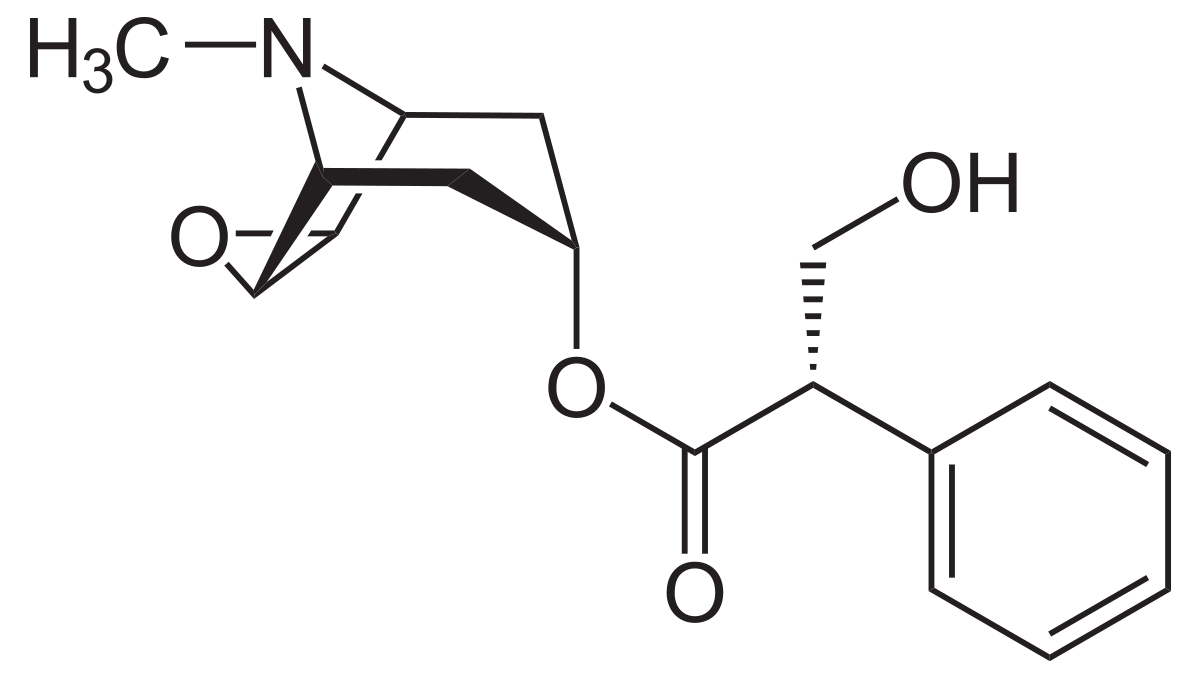

| Scopolamine |

| Ester de scopanol et d'acide tropique |

| Belladonnine | ||

| Autre alcaloïde | ||

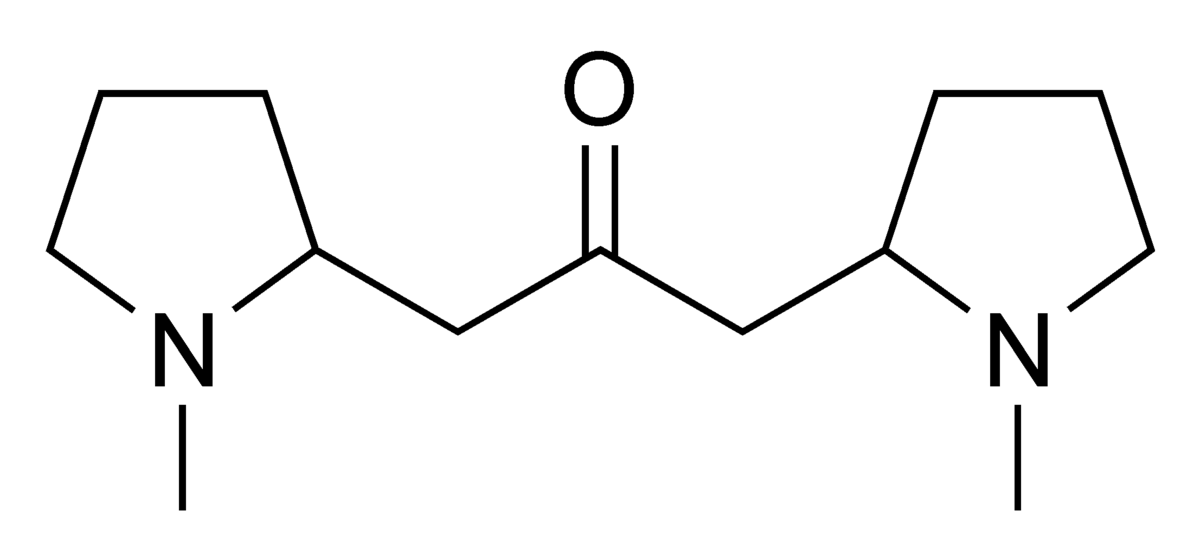

| Cuscohygrine |

| 2-Propanone, 1,3-bis(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (R*,S*)- |

La plante est riche en alcaloïdes psychotropes (environ 0,4 % d'alcaloïdes totaux) et autres composants nocifs. Ces substances parasympatholytiques entraînent notamment une mydriase et des hallucinations suivies d'une narcose. Il s'agit d'atropine, de scopolamine (premier sérum de vérité), et surtout d'hyosciamine. En théorie, ces molécules peuvent être à l'origine d'une intoxication mortelle.

Diverses présentations sont décrites pour l'utilisation de cette plante. Le suc est extrait de la tige, des feuilles ou du fruit ; la racine est débitée en rondelles et présentée sous forme d'alcoolat dans du vin de miel ; les fruits peuvent être consommés séchés.

De multiples vertus thérapeutiques lui sont attribuées. Par sa composition chimique, elle est notamment sédative, antispasmodique, anti-inflammatoire (en cataplasme), hypnotique et hallucinogène. Elle présenterait également des propriétés aphrodisiaques lui conférant une vertu fertilisante.

Les effets hallucinogènes remarquables de la plante, ainsi que la capacité qu'ont ses principes actifs de pouvoir aisément traverser la peau et de passer dans la circulation sanguine, explique certainement pourquoi les sorcières du Moyen Âge, qui s'enduisaient les muqueuses et les aisselles à l'aide d'un onguent à base de mandragore, entraient en transe. La plante était également utilisée par les guérisseuses, notamment pour faciliter les accouchements, mais aussi contre les morsures de vipère.

On trouve à partir du IXe siècle dans la littérature médicale la description de narcose par inhalation d'une éponge soporifique. Une série de recettes allant du IX e au XVIe siècle et provenant de divers pays nous sont parvenues. La plupart se trouvent dans des manuels de chirurgie ou dans des antidotaires. La plus ancienne connue est celle de l'Antidotaire de Bamberg, Sigerist ; elle comporte de l'opium, de la mandragore, de la ciguë aquatique (cicute) et de la jusquiame. Au XIIe siècle, à l’école de médecine de Salerne, Nicolaus Praepositus, pronait aussi dans son Antidotarium l'usage d'une éponge soporifique (spongia soporifera) dans certaines opérations chirurgicales.