Méthode de Laue - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Aspects techniques et expérimentaux

Sources de rayons X

La méthode de Laue requiert un faisceau de rayons X polychromatique couvrant de manière continue une large gamme de longueurs d'onde.

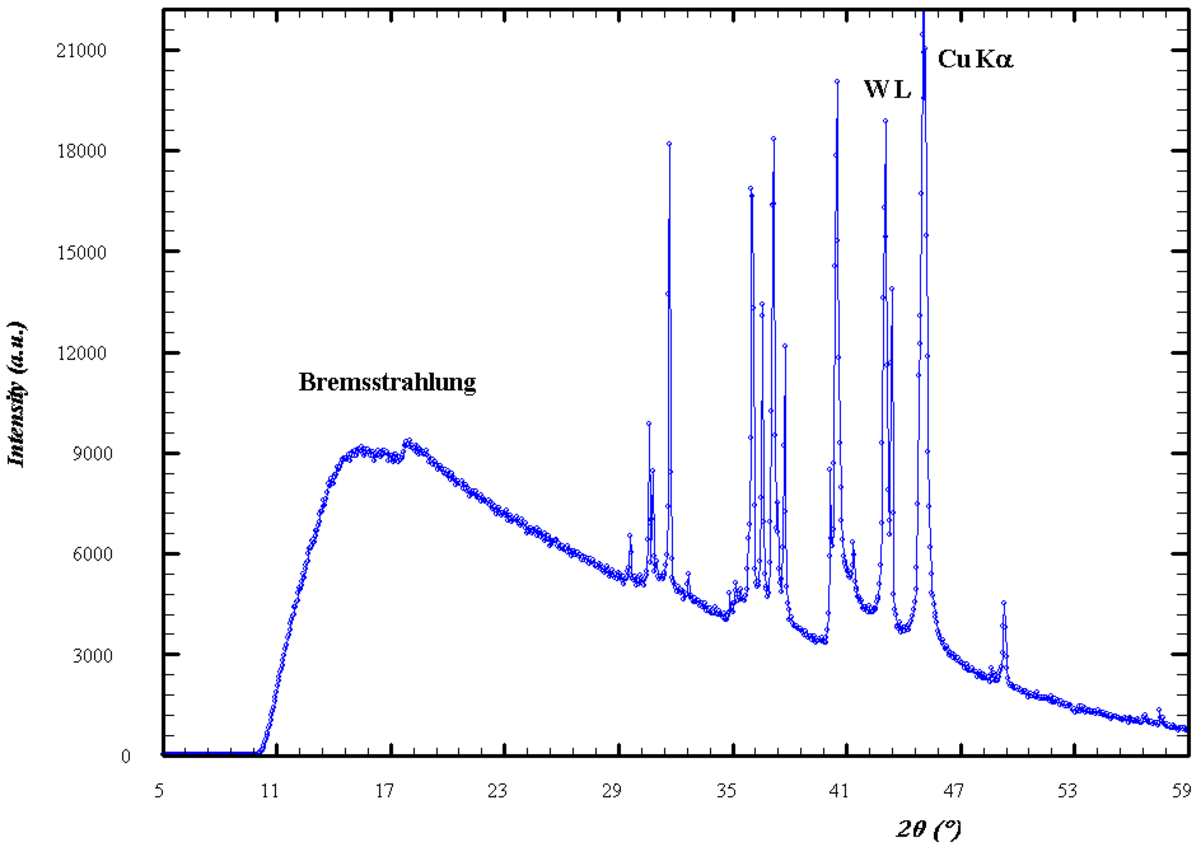

Un tel faisceau est réalisé naturellement dans les sources conventionnelles de rayons X : c'est le rayonnement de freinage, ou Bremsstrahlung, produit par la décélération des électrons a leur arrivée sur l'anode. Ce rayonnement est produit quel que soit le matériau d'anode choisi, mais il est plus ou moins intense selon le matériau. On peut utiliser des tubes classiques à anode de cuivre, mais les plus indiqués sont les tubes de tungstène (utilisés pour l'absence de raies spectrales fournissant un Bremsstrahlung continu).

En synchrotron, les rayons X sont produits par accélération d'électrons dans un anneau circulaire. Le contrôle du faisceau d'électrons permet d'obtenir des faisceaux couvrant tout la gamme des rayons X (et même au-delà).

Sources de neutrons

Les neutrons peuvent être produits dans deux types de source :

- réacteur, où les neutrons sont produits par fission nucléaire de noyaux atomiques lourds (par exemple, 235U ou 239Pu) ;

- source à spallation, où les neutrons sont produits lors de bombardements d'une cible (plomb liquide par exemple) par des par des protons hautement énergétiques issus d'un accélérateur de particule.

Les neutrons ainsi obtenus produisent, après ralentissement dans de l'eau lourde, un faisceau polychromatique utilisable pour la méthode de Laue.

Détecteurs

La methode de Laue requiert un détecteur plan, placé perpendiculairement au faisceau incident. Il s'agissait initialement de plaques photographiques. Les appareils modernes utilisent des détecteurs à deux dimensions de type detecteur CCD ou détecteur à luminescence photostimulée (image plate).

Géométries

On distingue deux géométries différentes : la diffraction de Laue en transmission et en réflexion. Dans le premier cas, l'écran est place derrière l'échantillon ; on collecte les faisceaux diffractés vers l'avant. Dans le second cas, on collecte les faisceaux diffractés vers l'arrière. Travailler en réflexion permet de réaliser l'expérience sur des échantillons fortement absorbants sans avoir à les amincir.

Utilisations

Orientations de cristaux

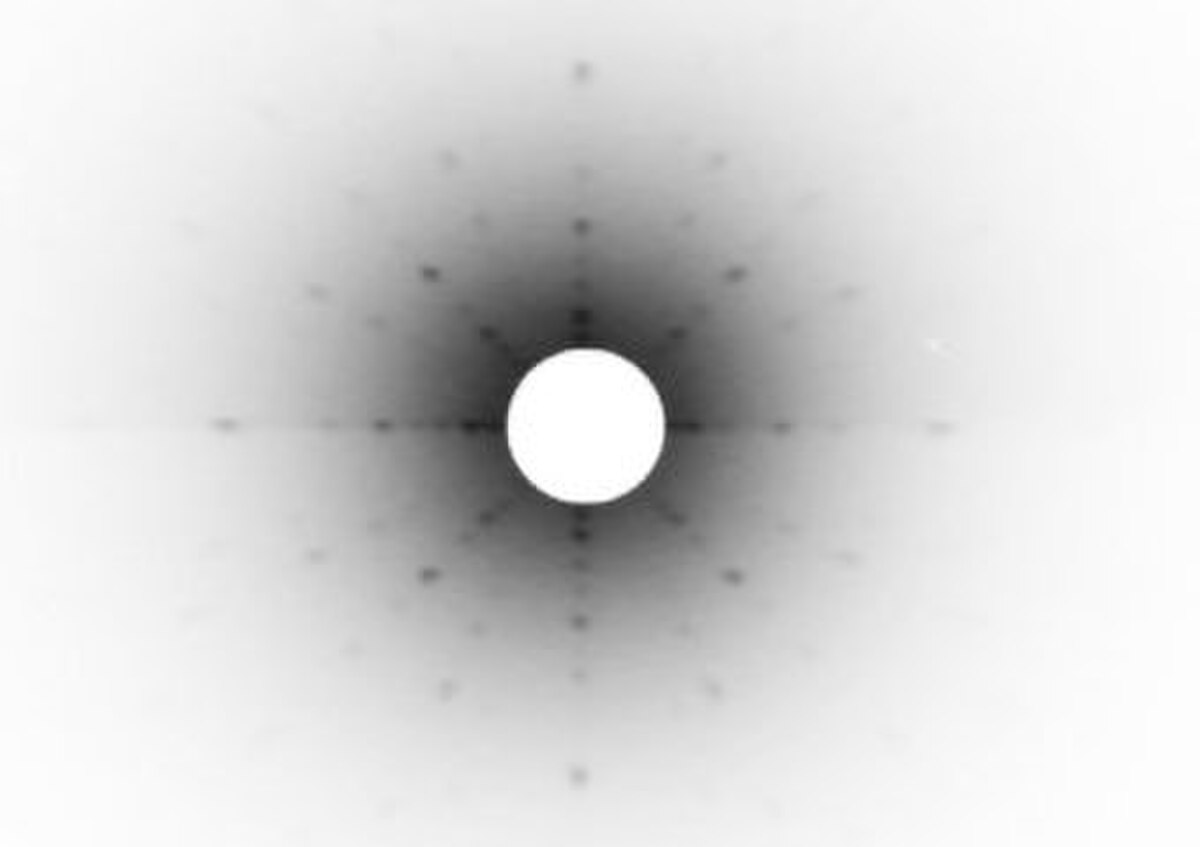

Avant de réaliser une expérience de physique sur un cristal, il est souvent nécessaire de l'aligner suivant une direction cristallographique précise. La méthode de Laue permet de le faire de manière routinière. Le cristal est placé sur une tête goniométrique. Le cliché obtenu est une figure composée d'un ensemble de taches représentant toutes les directions de l'espace réciproque. Il est alors nécessaire, à ce niveau, d'indexer les taches de diffraction, c'est à dire retrouver la nomenclature [hkl] des directions de l'espace réciproque qui ont diffracté et les nommer.

Dans un second temps on peut alors calculer les désorientations en fonctions du point (direction hkl) à corriger en le ramenant, par exemple, au centre du diagramme. Le calcul des angles de corrections s'obtenait anciennement avec des abaques dit de Greninger référencés en fonction des distances cristal-film. À ce jour plusieurs logiciels (OrientExpress) permettent des indexations par superposition des diagrammes théoriques et pratiques, ils permettent aussi le calcul automatique des corrections angulaires à apporter à la tête goniométrique ou au système de réorientation.

Détermination de la classe de Laue

Partant d'un cristal de structure cristallographique inconnue, la détermination de sa classe de Laue est la première étape sur le chemin vers la structure complète. La méthode de Laue permet de mettre en évidence les symétries d'un cristal, et en principe, grâce à plusieurs clichés réalisés selon des directions complémentaires, d'affecter le cristal à une des onze classes de Laue. Dans la pratique, cette méthode est tombée en désuétude au profit de méthodes plus commodes (méthode de Buerger, goniomètre à quatre cercles).

Détermination des paramètres de maille d'un cristal

Des méthodes permettant de déterminer les paramètres de la maille d'un cristal par la méthode de Laue ont été décrites dès les premiers temps de la cristallographie par William Henry Bragg et William Lawrence Bragg. Quelles qu'elles soient, ces méthodes requièrent une information sur la longueur d'onde (ou l'énergie) des faisceaux diffractés, et en particulier la longueur la plus courte λmin produisant une tache sur le cliché de diffraction. Dans un tube à rayons X de laboratoire, cette information peut être obtenue approximativement à partir de la tension d'accélération du tube. En synchrotron aujourd'hui, on dispose de détecteurs permettant d'analyser l'énergie des rayons diffractés. Cela permet d'identifier les symétries de la maille et d'en calculer ses paramètres.