Motte castrale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Datation, nom et diffusion du phénomène

Le système castral du premier âge féodal (fin du Xe siècle à fin du XIIe siècle)

Une des grandes questions historiographiques reste la datation du moment précis de l'apparition de la motte castrale. Certains historiens auraient tendance à dater ce moment au début du Xe siècle voire vers la fin du IXe siècle. On sait qu'au haut Moyen Âge déjà des castra, souvent aménagés sur le site des oppida gaulois, avaient servi de lieu de refuge notamment en Saxe à l'époque des conquêtes de Charlemagne. Mais la question se pose de savoir à quoi ressemblaient ces forteresses. Cette défense restait sommaire et offrait un caractère linéaire.

Certains historiens ont prétendu que les mottes auraient été une « invention » exportée par les Vikings, ce que d'autres ont réfuté totalement puisque les premiers spécimens connus en Scandinavie ne dateraient que du XIIe siècle. Néanmoins, quelques indices peuvent laisser planer le doute. Au Danemark, plusieurs camps circulaires datés des IXe siècle-Xe siècle ont été découverts. Sans avoir apporté le concept fini, les Normands auraient pu suggérer une forme d'organisation circulaire autour de 900, adaptée aux réalités de l'époque en pays franc.

Pour d'autres chercheurs, surtout les archéologues, la motte castrale serait apparue « dans les dernières décennies du Xe siècle ou les premières du XIe siècle », si l'on en croit A. Debord, thèse confirmée par les fouilles entreprises jusque-là. À ce propos, M. de Boüard ajoute que « les historiens (...) qui n'ont pas fait l'expérience du travail de terrain, sont beaucoup plus portés que nous, archéologues de terrain, à vieillir l'origine de la motte ». Quoi qu'il en soit, en l'an mil la motte fait partie du paysage de l'Occident chrétien et sa fin, plus certaine, est estimée entre l'extrême fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle selon les régions.

La motte dans les archives

Les documents contemporains donnent peu de renseignements sur les mottes castrales. Une remarque intéressante est conservée dans le Livre des Miracles de Saint-Bertin. Voici ce que dit le scribe à propos du siège de Saint-Omer par les Normands au milieu du IXe siècle :

« Les Normands se dirigèrent vers la petite forteresse élevée, (...) au lieu appelé Sithiu, (...) forteresse construite pauvrement, faite de bois, de terre et de gazon, mais très habilement et ainsi très solide. »

— Anonyme, Livre des Miracles de Saint-Bertin, milieu du IXe siècle.,

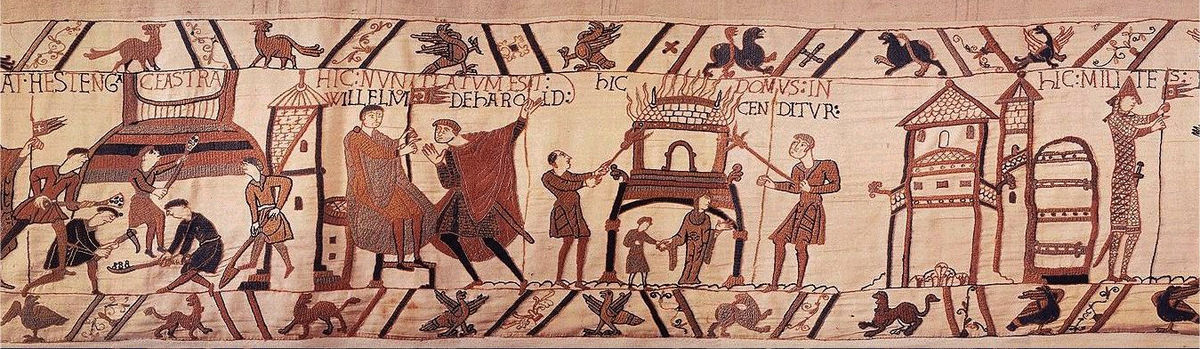

Curieusement, il s'agit de caractéristiques structurelles de la motte de l'an mil, mais il n 'est pas certain que c'en était une. En revanche la Tapisserie de Bayeux offre également un témoignage sur la question. Après les historiens, les archéologues se sont intéressés à la broderie en constatant la parfaite correspondance des mottes castrales de Bretagne avec celles de leurs fouilles et des textes. Le document montre, entre autres, le siège de la motte de Dinan.

Castrum et castellum sont les termes que les textes mentionnent généralement pour évoquer les fortifications. Les mottes sont bien sûr incluses dans cette catégorie, mais le terme est si répandu qu'il ne permet pas de faire la distinction. Il ne faut pas non plus chercher dans le terme motta, qui apparaît dans une donation faite au monastère Saint-Ambroise de Milan en 836, une traduction telle qu'on la connaît aujourd'hui. Motta paraît avoir désigné avant l'an mil une simple motte de terre. Il faut attendre le milieu du Xe siècle, les œuvres de Flodoard de Reims lui-même suivi de Guillaume de Jumièges, pour que munitio, synonyme de retranchement, « annonce un changement ». M. de Boüard en conclut qu'en langue vulgaire motta désignait probablement les mottes castrales mais le terme n'apparut sous la plume des clercs que vers 1140 avec Orderic Vital et Suger.

Diffusion de la motte et émergence des châtelains

La motte castrale serait donc apparue aux alentours de l'an mil entre la Loire et le Rhin, le phénomène s'étant répandu dans tout l'Occident chrétien au cours des XIe, XIIe et XIIIe siècles selon les régions. En Angleterre (Guillaume le Conquérant à partir de 1066) tout comme en Sicile (Robert Guiscard à partir de 1061), ce sont les Normands qui introduisirent le château à motte, inconnu dans ces régions avant la seconde moitié du XIe siècle.

Le principal atout des mottes castrales est la simplicité et la rapidité de construction, avec des matériaux peu coûteux et disponibles partout. Faciles à construire, elles peuvent l'être par des paysans corvéables, ce qui correspond aux possibilités économiques de la châtellenie naissante. Elles sont des fortifications amplement suffisantes pour répondre aux enjeux militaires des IXe et Xe siècles : contrer les raids de pillage menés par des troupes peu nombreuses et très mobiles.

Ces tertres défensifs n'apparaissent pas n'importe quand. Ils découlent de la logique d'une société médiévale qui évolue : à partir de 980, le royaume des Francs est secoué par la « révolution aristocratique » qui remplit les campagnes de châteaux. Ces derniers sont soit d'emblée privés, soit publics. Mais surtout, autour d'eux, prolifèrent de nouvelles « coutumes ». L’empire carolingien se désagrège dès le milieu du IXe siècle. Avec l'arrêt de l'expansion territoriale, les empereurs n'ont plus de nouvelles terres ou charges pour rétribuer leurs vassaux et n'ont donc plus prise sur eux. Peu à peu, ils doivent leur concéder la transmission héréditaire de terres et de charges, puis une autonomie de plus en plus grande. D'autant que Charlemagne est conscient qu'envoyer tous les hommes libres à la guerre au printemps chaque année est préjudiciable économiquement, car il a besoin de leur présence pour que les travaux agricoles soient conduits de la manière la plus efficace possible (il a au minimum besoin d'eux pour coordonner leurs esclaves). Il introduit par capitulaire la possibilité de ne pas participer à la campagne militaire en contrepartie de l'aide à l'équipement et à la gestion des terres des hommes partis à la guerre. Il se crée progressivement deux groupes sociaux au sein des laïcs, ceux qui combattent (milites) et ceux qui travaillent la terre (laboratores). Nombreux sont les hommes libres qui choisissent de poser les armes pour le travail de la terre, plus rentable. Quand vient le temps des invasions et des guerres privées qui marque la fin du IXe siècle, l'ost carolingien est trop lourd pour répondre aux raids éclairs des Vikings ou des Sarrasins ; la défense s'organise localement autour de châteaux tenus par des groupes de milites. Les laboratores doivent confier leur sécurité au châtelain contre le ravitaillement de ses troupes ou de sa maison. Certains arrivent à conserver leur indépendance, mais la plupart cèdent leur terre à leur protecteur et deviennent exploitants d'une tenure (ou manse) pour le compte de ce dernier.

Dans ces temps incertains d'invasions et de guerres privées continuelles, des habitations viennent s'agglutiner à proximité du château ce qui légitime le châtelain et son exercice du ban seigneurial. Il peut imposer taxes, péages, corvées, banalités (usage imposé d'équipements seigneuriaux à titre onéreux : fours, moulins...) levés par ses sergents. En échange, les vivres engrangés au château pourvoient à la survie des manants (vient du latin manere, demeurer) réfugiés entre ses murs en cas de pillage. Enfin, les amendes prélevées en rendant justice selon le principe du Wergeld (de la loi salique) sont une autre source appréciable de revenus seigneuriaux. Avec l'affaiblissement de l'autorité royale et comtale, les ambitions personnelles se dévoilent, engendrant convoitises et contestations. Les tentatives d'imposer le droit de ban aux marges du territoire contrôlé, et les conflits de succession dus à l'instauration récente du droit d'aînesse, dégénèrent régulièrement en guerres privées, dont pâtit en premier lieu la population rurale.

Les pagi carolingiens ont été éclipsés par un nouveau ressort territorial : le territoire du château (districtus). Les châteaux (les mottes) ne servent plus de refuge ; ils sont le signe de l'autorité, du développement économique et de l'expansion des terroirs. Il s'opère une véritable réorganisation territoriale qui correspond à l'expansion économique de l'époque. Avec la monétarisation de l'économie, des millions de producteurs peuvent et doivent (du fait des cens à reverser au seigneur qui stimulent donc l'économie) revendre leurs surplus. D'où l'explosion du nombre de routes (qui est très largement supérieur à ce qu'il était dans l'antiquité), des marchés, de villages et de la pratique du défrichage. Cette réorganisation territoriale est intimement liée avec la construction des mottes castrales qui protègent ce réseau économique en construction. Rien que pour le pas de Calais, on a identifié 429 mottes dont 280 détruites, à quoi s'ajoutent 99 maisons-fortes dont 64 détruites.

Les autorités tentent, dès l'origine, de limiter les velléités de construction de mottes qui auraient pu nuire à leurs intérêts. Il ne faut cependant pas surestimer le pouvoir du roi ou du comte et leur usage, comme l'expliquent les juristes emmenés par Roger Aubenas. On conserve néanmoins des actes qui émanent de cette volonté du commandement d'interdire les constructions fortifiées : le Capitulaire de Pîtres (864) ou encore les Consuetudines et Justicie normandes (1091). Au début du XIIe siècle, Orderic Vital décrit le roi Henri Beauclerc en train de détruire les « châteaux adultérins » (adulterina castella) que les révoltés ont construits suite à la crise de succession que connaît la couronne d'Angleterre après la mort de Guillaume le Conquérant (1087).