Palagonite - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La palagonite est un mélange de minéraux produit par l'altération, en interaction avec l'eau, de matériaux volcaniques vitreux de nature basaltique. La couleur, généralement jaunâtre à brunâtre, peut varier du vert au gris. Des argiles et des zéolites sont les principaux composants de la palagonite.

Le nom fut donné par Waltershausen en référence aux formations volcaniques de Palagonia, en Sicile.

Formation et aspect

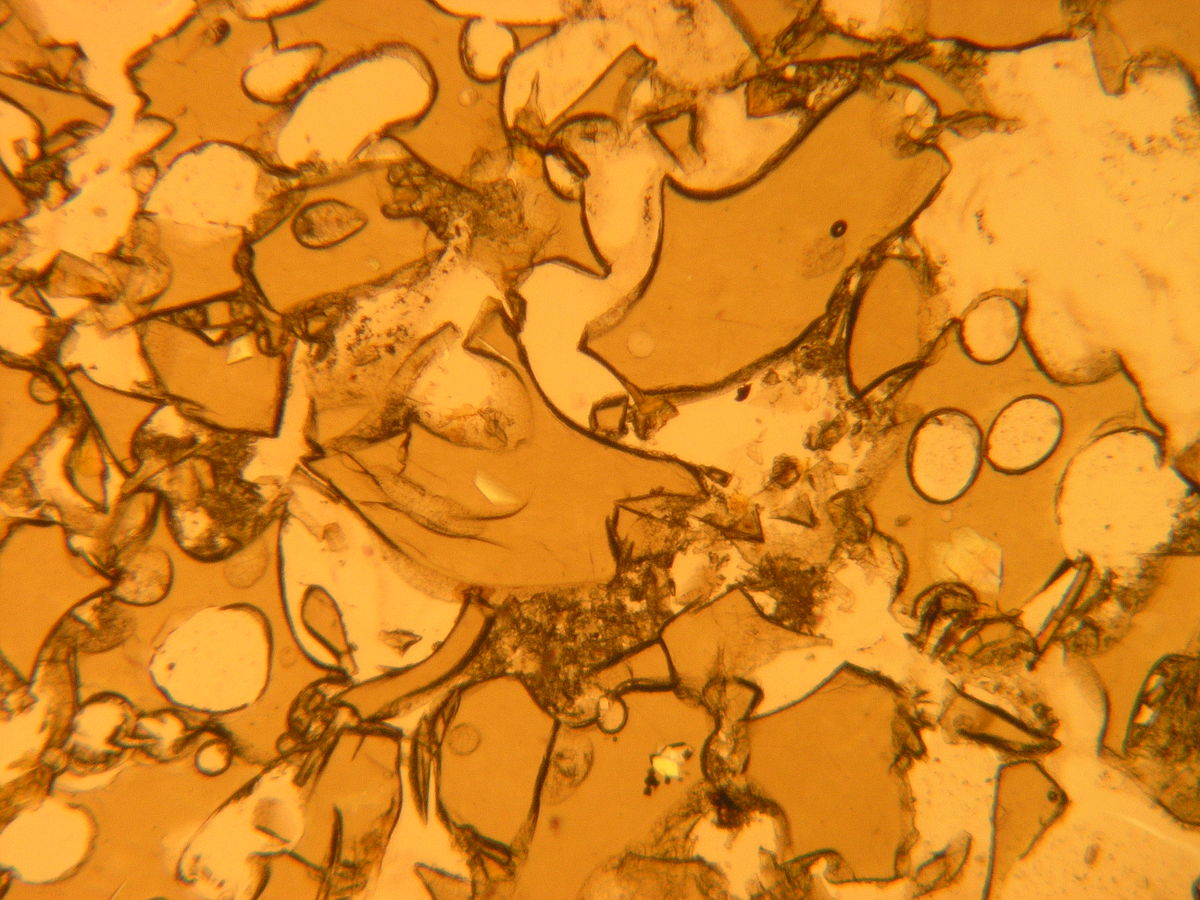

Le plus souvent, la palagonite se forme dans un contexte de volcanisme hydromagmatique. Lorsqu'une éruption se produit à la surface de la mer ou d'un lac ou lorsqu'une coulée s'y déverse, le contact brutal entre la lave basaltique chaude et l'eau provoque la vaporisation explosive de l'eau et la pulvérisation de la lave en minuscules fragments vitreux. Ceux-ci en retombant s'accumulent, forment des cônes et s'agrègent en une roche légère tuffeuse. Il s'agit d'une "hyaloclastite", littéralement une roche d'« éclats de verre », dont le composant principal est généralement un sidéromélane. A partir de ce matériau, sous l'effet de l'hydratation, un processus naturel de transformation, la palagonitisation, peut s'enclencher et convertir une partie du sidéromélane en palagonite, un gel de type argileux riche en fer. Ce processus de conversion, accompagné d'une prise de coloration jaune caractéristique, se déroule, selon les conditions de température, sur une à plusieurs années. Le tuf à palagonite ou la hyaloclastite finale forme alors une brèche à matrice de palagonite englobant des micro-particules vitreuses et éventuellement des éléments plus gros de basalte ou de débris de roche encaissante.

La palagonite peut aussi se former par météorisation lente de la lave, résultant en une fine couche jaune-orangée à la surface de la roche.

Présence martienne

Basé sur des résultats spectroscopiques infra-rouges, le composant fin de palagonite du Mauna Kea a été jugé comme le matériel terrestre le plus proche des propriétés spectrales du nuage martien et est considéré comme similaire en termes de composition et d'origine aux composants de la surface de régolithe de la planète. La signature spectroscopique de l'altération de la palagonite sur Mars est considérée comme une preuve de l'existence d'eau sur cette planète.