Physique des nuages - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mouvements verticaux

L’air en s’élevant, du fait de la diminution progressive de pression, se détend et se refroidit tant et si bien que le point de rosée finit par atteindre la température de l'environnement et se forme alors un nuage. Si la poussée verticale se poursuit, des précipitations se forment. Il existe deux types de soulèvement : dans le cas où l'air est stable, les nuages sont dits stratiformes. Si l'air est instable les nuages sont dits convectifs

Le mouvement vertical dans les nuages stratiformes sont faibles, de l'ordre de moins d'un mètre par seconde, mais s'exercent sur une grande épaisseur de l'atmosphère. Le processus de formation du nuage commence par la condensation. Si la température du nuage passe sous les moins 10 degrés Celsius, l'effet Bergeron peut se déclencher parce que les gouttelettes peuvent se transformer en cristaux de glace. Ils deviendront le principal moteur des précipitations avec la coalescence en second. Si les températures restent plus chaudes, la coalescence dominera.

Dans les nuages convectifs, le mouvement ascendant est causé par la différence de température entre la parcelle d'air soulevée et l'environnement plus froid en altitude. La parcelle se refroidit en montant mais selon le gradient thermique adiabatique, soit moins que la température de l'environnement dans les cas instables. Elle est donc moins dense que l'environnement et subit une poussée d'Archimède vers le haut. Cette différence est l'énergie potentielle de convection disponible (EPCD). Elle sera plus importante si de la chaleur latente est relâchée par la condensation de vapeur d'eau contenue dans la parcelle. La vitesse de déplacement de la parcelle d'air sera proportionnelle à l'EPCD et peut être de plusieurs dizaines de mètres par seconde. Le condensation y est rapide mais les gouttelettes en surfusion peuvent persister jusqu'à des altitudes très élevées, bien en -dessous de la température de congélation. La condensation et la coalescence y sont les facteurs importants. Lorsque le gel se produit sur des noyaux de congélation, on peut obtenir de la grêle.

Dans les deux cas, lorsque le poids des gouttes est supérieur au courant ascendant, elles se mettent à tomber et donner de la précipitation.

Formation

L’atmosphère terrestre contient différents gaz dont la vapeur d’eau. L’humidité absolue, en grammes par kilogramme d’air, dépend de la température. L’humidité relative est elle le rapport entre la pression de vapeur que contient un volume d’air à une température donnée par rapport à ce qu’il peut contenir au maximum à cette température. La variation de température et d'humidité dans troposphère, dans laquelle les systèmes météorologiques se déplacent, sont régies par la radiation solaire et les sources d'eau en surface. On y retrouve également de fines particules qui influent sur le bilan radiatif et qui serviront de noyaux de condensation pour la vapeur d'eau.

Tout commence quand l'air est soulevé par les mouvements de l'atmosphère. La température diminue en général avec l'altitude mais comme la quantité de vapeur d'eau reste la même dans le volume soulevé, l'humidité relative augmente jusqu'à saturation. Il s'en suit trois phénomènes : la condensation, la coalescence et l'effet Bergeron. Les phénomènes électriques jouent également un rôle majeur dans la physique des nuages et des précipitations.

Condensation

Les gouttes commencent à se former dans de l'air généralement au-dessus du point de congélation quand l'air soulevé devient sursaturé par rapport à la température environnante. Dans de l'air pur, où il n'y aurait aucune poussière ou ion, il faudrait atteindre une sursaturation de 500 % avant que la vapeur d'eau ne forme des gouttes à cause de la tension superficielle de l'eau.

Cependant, ce genre de sursaturation ne se rencontre pas dans l'atmosphère terrestre où les mesures ont montré qu'elle ne dépasse pas 1 %. Des noyaux de condensation, comme des poussières hygroscopique ou des grains de sel, vont absorber la vapeur d'eau et la solution chimique obtenue abaissera la tension de surface nécessaire pour former une goutte. La sursaturation n'aura alors besoin d'être que de quelques dixièmes de 1 % pour mener à la formation de gouttes de nuages.

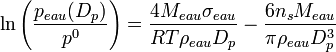

Selon les calculs de Köhler, qui s'est servi de la loi de Raoult et de l'effet Gibbs-Thomson, on peut en tirer l'équation suivante qui relie le diamètre (Dp) de la gouttelette à la pression de vapeur d'eau (

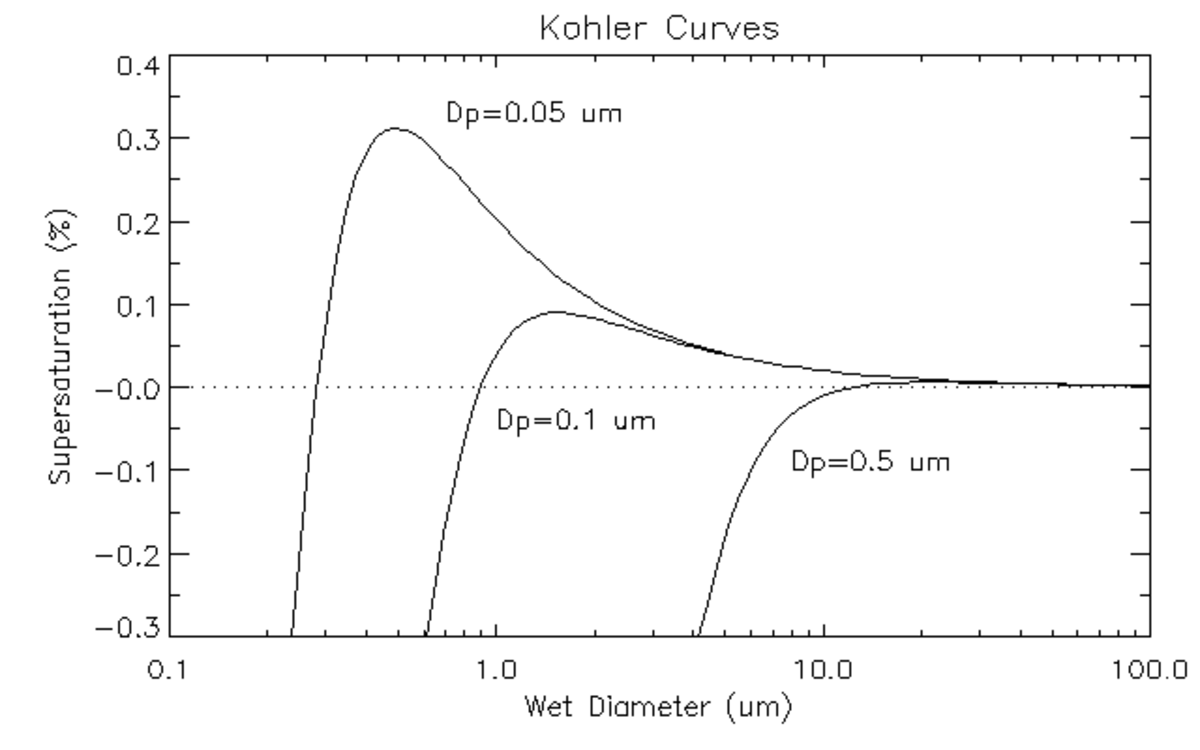

Le diagramme de droite montre l'évolution du diamètre de la goutte d'eau en utilisant un grain de chlorure de sodium de trois différents diamètres comme noyau de condensation. Il augmente à mesure que l'humidité relative augmente mais si l'humidité relative redescend avant d'avoir atteint une valeur légèrement au-dessus de la saturation, repérable par les pics, la gouttelette s'évaporera. Cette portion du graphique montre que la vapeur d'eau et la gouttelette sont en équilibre thermodynamique. Elle est relié à la formation de brume sèche si l'humidité relative ne dépasse pas la saturation.

Une fois que l'air a atteint la sursaturation nécessaire, les gouttelettes continueront de croître même si l'humidité relative diminue, en autant que l'air reste saturé, car la tension de surface est moins grande que l'attraction de la vapeur d'eau par la goutte. Les pics portent le nom de « diamètre critique » et la « sursaturation critique » correspondante dépend du type et du diamètre du noyau de condensation.

Il y a d'abord formation de très fines gouttes qui donnent le nuage. À mesure que ces gouttes montent, elles passent sous le point de congélation mais resteront surfondues s'il n'y pas présence de noyaux de congélation. Ces derniers sont beaucoup moins disponibles que les noyaux de condensation. À mesure qu'elles augmentent de diamètre, un second processus doit intervenir, la coalescence, afin d'atteindre un diamètre suffisant pour former des gouttes de pluie. En effet, les gouttelettes formées par condensation n'atteignent que quelques dizaines de microns dans le temps nécessaire habituellement pour donner de la pluie.

Coalescence

La coalescence est l'amalgamation de deux ou plusieurs gouttelettes par collision pour en former une plus grosse. Les gouttelettes croissant à des vitesses différentes, selon la concentration de vapeur d'eau, elles se déplaceront à une vitesse différente qui est reliée à leur diamètre et au courant ascendant. Les plus grosses bougeant plus lentement captureront les plus petites en montant puis lorsqu'elles ne peuvent plus être soutenues par le courant, elles redescendront et poursuivront leur croissance de la même façon. Les flocons de neige agissent de la même façon.

Effet Bergeron

L'effet Bergeron, de son découvreur Tor Bergeron, est le plus efficace des processus de formation des gouttes de pluie ou de neige. Lorsque des cristaux de glace se forment finalement par congélation de gouttelettes, ils ont une pression de saturation moindre que celle des gouttelettes environnantes. Les gouttelettes s'évaporent donc et la vapeur d'eau va se déposer sur les cristaux.

Ces cristaux finiront également par tomber et entreront en coalescence avec d'autres pour former des flocons de neige. Ils captureront également par coalescence des gouttes ce qui les givrera si la température est sous zéro degré Celsius. Si la température de l'atmosphère est partout sous zéro au-dessus du sol, on aura de la neige. Par contre, si le niveau de congélation n'est pas au sol ou s'il y a des couches au-dessus du zéro en altitude, on aura une variété de types de précipitations: pluie, pluie verglaçante, grésil, etc.