Prévision météorologique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Prévisions d'ensemble

Comme l’atmosphère est chaotique, malgré l’amélioration des connaissances les équations qui la régissent et la plus grande résolution des données recueillies, il est parfois impossible d’arriver à une solution unique comme mentionné précédemment. Depuis plusieurs années, les différents services météorologiques nationaux d’importance ont commencé à produire des ensembles de prévisions. Il s’agit de faire rouler un ou plusieurs modèles avec des analyses légèrement différentes et de comparer statistiquement les solutions pour arriver à la plus probable. Les centres comme le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme (CEPMMT), le centre national américain de prévision environnemental (NCEP), le Centre météorologique canadien (CMC) et Météo-France font ce genre de prévision.

Techniques de prévision

Les étapes d’une prévision météorologique:

- Acquisition des données.

- Analyse du prévisionniste (météorologue qui prévoit opérationnellement par contraste avec celui qui est en recherche):

-

- Analyse des données.

- Application de techniques expérimentales pour estimer le déplacement et le comportement des systèmes indépendamment des modèles numériques.

- Modèle numérique :

- Le prévisionniste compare ses estimations et les sorties d’un ou de plusieurs modèles pour juger de la validité de ceux-ci, juger entre les différentes solutions et les corriger au besoin.

Acquisition des données

Les données sont acquises par un ensemble de systèmes qui donnent la pression, la température, l’humidité, la direction et vitesse du vent, les précipitations, les conditions nuageuses, etc, à la surface et en altitude. Ces systèmes ont chacun leur fréquence de prise de donnée.

Les observations horaires, spéciales et aux six heures :

-

- Les stations de surface comme les observations d’aéroports (humaine ou automatique) sous forme de METAR

- Les stations automatiques hors aéroports

- Les bouées fixes ou dérivantes.

Les observations aux 12 heures :

-

- Les stations de lâcher de ballon-sondes qui donnent des observations sur la structure verticale de l’atmosphère

- Les données de stations de surface climatologiques.

Les données de télédétection :

-

- Les radars météorologiques

- Les satellites météorologiques.

Analyse du Prévisionniste

Il analyse l'ensemble des données de surface et d’altitude à partir de cartes tracées par ordinateur ou manuellement pour se faire une idée de la circulation atmosphérique actuelle, de la trajectoire passée des systèmes et de leur état de développement. Grâce à des techniques héritées de l’école norvégienne de météorologie, il analyse les fronts, les creux de surface et d’altitude, les advections du mouvement vertical, etc. pour déterminer la trajectoire future de ces systèmes. Ces techniques ont fait leur preuve, pour des périodes allant jusqu’à 48 heures et même plus pour certaines d’entre-elles. Il obtient ainsi une idée qualitative de ce qui va se passer.

Prévision numérique

Depuis le milieu du XXe siècle, le développement des ordinateurs a permis d'utiliser les équations qui régissent l'atmosphère afin de simuler l'évolution des systèmes météorologiques. Au début, il fallait les simplifier car les ordinateurs étaient peu performants. Avec le développement de la technologie, il a été possible de graduellement augmenter la complexité du calcul pour donner des solutions de plus en plus près de la réalité, sans encore être parfaites. La prévision numérique comprend :

- Analyse

-

- L’assimilation des données que le programme compare à sa plus récente prévision pour le même temps. Les différences entre la prévision et l’analyse sont calculées et un lissage entre les deux est fait. Si une donnée d’observation est trop éloignée de la prévision, elle est rejetée. En effet, elle est probablement mauvaise et causerait une instabilité dans le nouveau calcul de prévision. Cette méthode est appelée l’analyse variationelle à trois dimensions ou 3D-VAR.

- Une nouvelle méthode pour faire cette analyse est de lancer le programme pour prévoir une certaine période (3 heures), ajuster les observations qui sont entrées avant et après l’heure d’analyse à cette simulation et revenir au temps initial pour refaire l’analyse. C’est ce qu’on appelle l’analyse variationnelle à 4 dimensions ou 4D-VAR.

- Simulation

- Une fois l’analyse complétée, le programme de simulation numérique démarre et calcule le changement de l’atmosphère pour des périodes allant jusqu’à 10 jours par pas de quelques secondes, minutes ou heures selon la configuration. Il existe différents logiciels pour ce faire à travers le monde. Ils utilisent différentes résolutions en accord avec la durée de temps désirée et la résolution spatiale. Par exemple, la France utilise trois modèles de calcul pour la petite, la moyenne et la grande échelle. Le modèle de large résolution donnant une solution grossière pour le modèle de moyenne résolution et ce dernier servant de champ d'essai pour le modèle de fine résolution. Depuis 2008, le modèle AROME (Application de la recherche à l'opérationnel à mésoéchelle), calculé sur une maille de 2,5 km, remplace le modèle précédent de fine échelle ce qui améliore les détails des résultats de près de 100 fois par rapport au modèle ARPEGE, de moyenne échelle, qui a lui une résolution de 25 km x 25 km.

- Post-traitement

- Une fois la simulation terminée, un programme de post-traitement extrait les variables et les présente aux prévisionnistes sous forme de carte, tables de données, coupes verticales, etc. Ces données sont préalablement traitées pour retirer certains biais connus du modèle. C’est ce qu’on appelle le traitement par statistique des sorties du modèle (MOS en anglais). Par exemple, l’humidité de surface est encore un problème difficile à intégrer et simuler, le programme MOS d’humidité corrigera donc le biais de cette variable selon les écarts habituellement trouvés dans un modèle particulier.

Prévision finale

Il arrive souvent que différents modèles suggèrent différentes solutions. Cela est dû à la façon dont les équations de l’atmosphère sont intégrées dans un modèle, à sa résolution et à l’état de l’atmosphère qui est parfois très instable et susceptible de grands changements à partir de petites variations de l’analyse initiale (voir théorie du chaos). Le prévisionniste compare son scénario avec les résultats obtenus par le ou les modèles numériques. Il peut ainsi se faire une idée des forces et des faiblesses des solutions qu'ils proposent et choisir la meilleure.

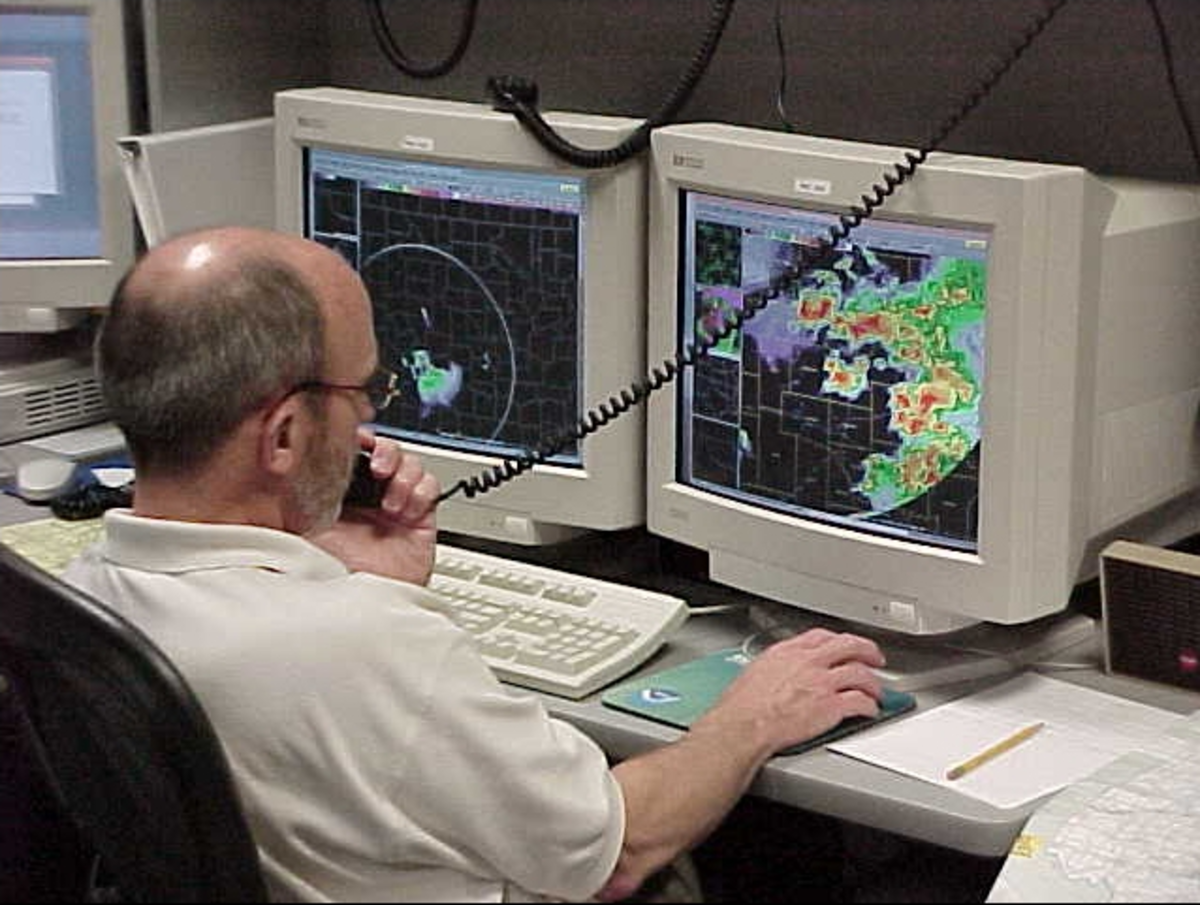

L’expérience des effets locaux et du comportement récent de l’atmosphère permet aux prévisionnistes d’affiner la prévision à court et moyen terme. Il peut également changer le début de la prévision en modifiant les conditions de départ, ou espérées à court terme, pour des endroits particuliers que le modèle n’a pas pu prévoir (prévision immédiate). Il utilise pour cela les images satellitaires, celles des radars météorologiques, ainsi que toute autre donnée récente.

Présentation aux utilisateurs

Une fois arrivé à une solution, le prévisionniste doit mettre celle-ci sous forme utile pour l’usager. Ces derniers sont :

-

- Le public

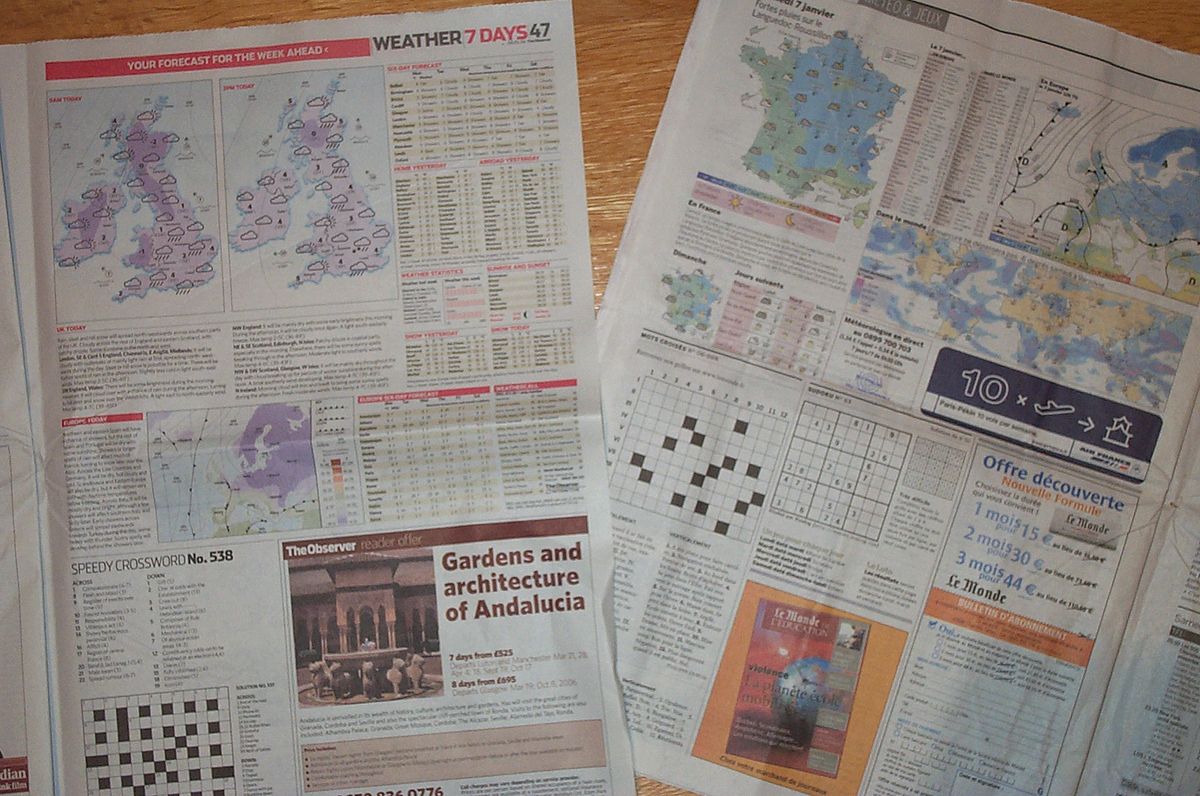

- Les médias (journaux, bulletins télévisés, radio, etc.)

- L’aviation

- Les navigateurs

- Les usagers spécialisés comme les déneigeurs, les compagnies d'électricité, etc.

- Les moyens de diffusion du service météorologique national (ex. Radiométéo au Canada)

Chacun d’eux reçoit des produits sous la forme la plus utile pour leur opération. Ce sont traditionnellement des cartes ou des textes mais plus récemment, avec l’internet, des graphiques de tendances ou tout autre produit graphique.