Psychanalyse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La position de Lacan

Jacques Lacan dans ce qu'il considérait comme un « effort pour revenir à la lettre du texte de Freud » (certains des concepts étaient à l'époque et par exemple mal traduits de l'allemand et ont introduit des contre-sens, des erreurs ou des raccourcis, cf. Trieb traduit par « instinct » au lieu de « pulsion ») a surtout défendu une position originale où il considérait que la psychanalyse n'était pas une thérapie (« elle ne soigne rien ») puisqu'il la considérait plutôt comme une herméneutique. Cette position se complétait par un refus de considérer que la psychanalyse ait quelque chose à dire sur ce que doit être l'homme (refus de la morale, du discours du maître). Ces réflexions l'ont conduit à remettre en question le statut du psychanalyste en tant que « médecin de l'âme » ou que guide spirituel et il s'appliquait à lui-même cette critique radicale :

« Notre pratique est une escroquerie. Bluffer, faire ciller les gens, les éblouir avec des mots qui sont du chiqué, c'est quand même ce qu'on appelle d'habitude du chiqué… Du point de vue éthique, c'est intenable, notre profession… Il s'agit de savoir si Freud est oui ou non un événement historique. Je crois qu'il a raté son coup. C'est comme moi, dans très peu de temps, tout le monde s'en foutra de la psychanalyse. »

Bien que passablement contestée parmi les psychanalystes, la position de Lacan refuse donc la psychanalyse comme thérapie, admettant tout de même une « guérison, de surcroît ». Le « charlatanisme » proviendrait donc de la présentation de la psychanalyse comme psychothérapie, là où il s'agit d'entendre ce qu'a à dire le sujet de l'inconscient, guérison ou non. Parler ne fait pas du bien, contrairement à l'idée reçue : la parole de la scène analytique renvoie plutôt au pire, soit la confrontation même avec ce que le sujet a toujours cherché à fuir.

Pour ce qui est de l'obnubilation vers l'acte psychanalytique, Maria Pierrakos, psychanalyste lacanienne, écrit en son nom :

« On peut dire en effet qu'il s'agit de libérer le sujet des liens qui l'empêchent de vivre. Mais le résultat de certaines analyses n'est-il pas, au bout de bien des années, de voir ces liens remplacés par une toile d'araignée de mots qui peu à peu perdent leur sens premier pour en avoir un double, un triple, une multitude ; et le sujet qui était dans un monde cohérent de souffrance se trouve dans un univers éclaté où le tout et le rien s'équivalent, pour ne pas dire le tout et le n'importe quoi. »

Critiques

La psychanalyse a été dès son origine l'objet de vives critiques. On lui a reproché l'absence de fondements clinique, expérimental et scientifique solides et rigoureux ainsi que des incohérences théoriques ce qui a conduit Popper à considérer que la psychanalyse était une « pseudo-science », et George Steiner à affirmer qu'il s'agissait d'une « fiction littéraire ». Plus récemment, plusieurs auteurs critiques ont avancé que l'histoire de la discipline avait été délibérément réécrite afin de dissimuler des lacunes, des faiblesses théoriques ou cliniques. De nombreux spécialistes des neurosciences estiment que la recherche qui se développe dans leur domaine infirme bien des conceptions psychanalytiques comme l'inconscient, les mécanismes du rêve et l'explication des psychoses, des névroses graves et de troubles neuropsychologiques comme l'autisme (facteurs génétiques, anomalies de l'architecture cérébrale, dysfonctionnements neurophysiologies et neurochimiques, altération du fonctionnement des modules cérébraux encodant la réalité extérieure, défaut de la théorie de l'esprit). La psychologie et l'imagerie cérébrale fonctionnelle ont toutefois démontré l'existence de traitements inconscients de l'information perceptive, émotionnelle et sémantique (phénomènes d'amorçage ou priming), mais qui ne correspondent pas à la notion d'inconscient élaborée par la psychanalyse.

Critiques d'anciens disciples de Freud

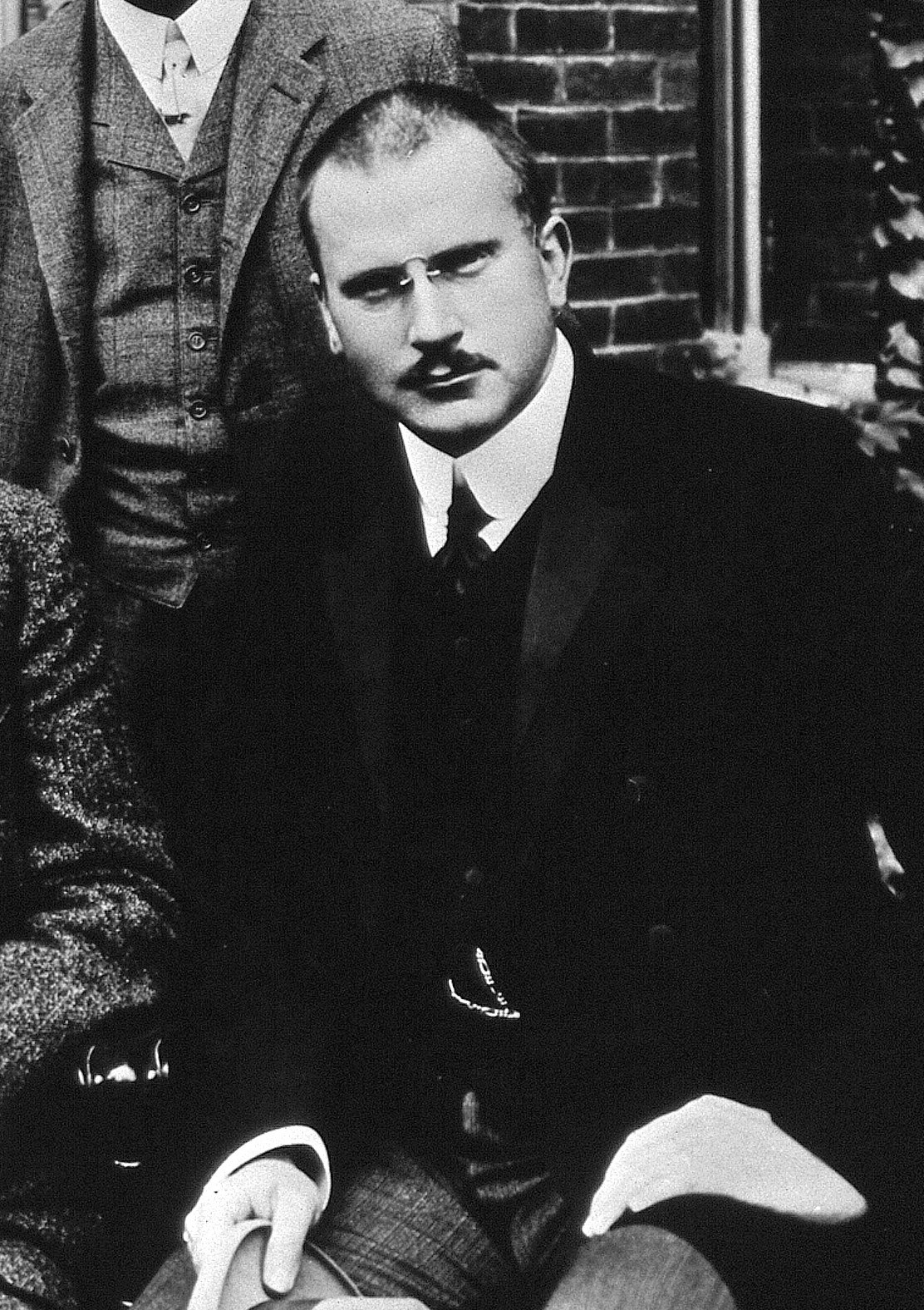

Du temps de Freud, Carl Gustav Jung a critiqué le dualisme pansexualiste de la psychanalyse, il lui préférait une vision moniste avec l'idée d'une pulsion de vie unique. L'apport de Freud sur l'inconscient est mitigé, car cette notion était déjà présente en philosophie, par exemple dans l'œuvre Leibnitz au XVIIe siècle et amplement débattue dans les milieux médicaux de son époque. C'est la théorisation de l'inconscient centrée sur le refoulement actif et le déterminisme psychique absolu, qui en fait l'originalité et la force. Jung reprochait à Freud de s'être cantonné à l'inconscient individuel, considérant l'individu comme sujet, dont la conscience n'est cependant pas transparente à elle-même, alors que Jung s'est attaché à décrire l'inconscient collectif. Alfred Adler a lui mis en évidence la revendication phallique qu'il estimait au centre des psychopathologies, éludant ainsi le complexe d'Œdipe. Otto Rank de son côté estimait que, plus important que le complexe d'Œdipe, il y avait le traumatisme de la naissance . Sandor Ferenczi prônait une relation plus chaleureuse impliquant plus le psychanalyste. Wilhelm Reich pensait que "la société" était trop restrictive du point de vue de la sexualité et qu'il fallait donc la "libérer" pour accomplir au mieux ce qu'il appelait la fonction de l'orgasme. Toutes ces critiques donnent chacune la direction que les psychothérapies ont pris par la suite. L'accent mis sur tel ou tel aspect au détriment du rôle central du complexe d'Œdipe et de la ¨sexualité infantile a donné naissance à des pratiques que nous trouvons aujourd'hui sous d'autres appellations: bioénergie, et autres psychothérapies reposant sur la suggestion.

La psychanalyse comme méthode psychothérapique

Les psychanalystes considèrent que la guérison en psychanalyse doit s'apprécier à partir de sa profondeur et de sa durabilité. Une guérison symptomatique (disparition d'un symptôme phobique par exemple) peut-être tout à fait trompeuse dans la mesure où elle peut cacher le report de l'énergie liée au symptôme sur un autre symptôme. Déjà dans les études sur l'hystérie, Sigmund Freud notait que la persistance d'un symptôme hystérique devait retenir l'intérêt de l'analyste, comme pouvant révéler une série d'associations, et finalement un ensemble complexe de représentations problématiques chez le patient. Le statut de la guérison en psychanalyse est tout à fait particulier. Lacan pensait que la guérison venait de "surcroît". Cette affirmation péremptoire a jeté un profond malaise car elle n'est compréhensible que par des psychanalystes lacaniens, et encore pas tous ! Une personne qui souffre psychiquement n'a probablement que faire de formules à l'emporte pièce ou à l'opposé de statistiques établies sur des bases généralisatrices dans lesquelles elle ne se reconnaît en rien. Le débat n'est pas clôt, de toute façon et quels que soient les termes utilisés, il n'y a pas de raison de penser que les psychanalystes se préoccupent moins du bien être de leurs patients que d'autres thérapeutes. Un rapport INSERM a tenté une évaluation quantitative des différentes approches psychothérapeutiques, notamment psychanalytique et a conclu à l'absence de bénéfice de cette dernière. Ces conclusions ont été vivement contestées par des psychanalystes qui estiment que la méthodologie n'est pas satisfaisante et qu'elle ne rendait pas justice aux aspects qualitatifs inhérents à toute psychothérapie. Selon Jacques-Alain Miller : « Les psychanalystes refusent d'entendre parler d'évaluation. Marotte comptable, disent-ils, arguant qu'il est impossible d'évaluer une cure, fondée sur la parole, dont les effets thérapeutiques peuvent être variés, invisibles, différés, en tout cas inquantifiables. Evaluer la psychanalyse, c'est ramener, selon ces petits-fils de Freud, la complexité de l'existence humaine à un schéma mathématique pour contenter les managers de la Sécurité sociale ».