Signalisation ferroviaire suisse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Signalisation lumineuse

La signalisation lumineuse suisse est divisée en deux groupes distincts, reconnaissable par la différence de forme de la cible, à savoir le type L (pour lumineux) et le type N (pour numérique). Historiquement le type L est bien plus ancien que le système N qui a été développé pour le projet Rail 2000.

Quel que soit le type de signalisation utilisée, celle-ci utilise un signal avancé qui renseigne le conducteur sur l'image du signal principal suivant selon le principe du block-système à voie fermée. Le mécanicien doit alors adapter son comportement de façon à obéir à l'ordre annoncé à hauteur du signal principal. Les signaux avancés sont toujours de formes carrées alors que les signaux principaux sont de forme allongées ou rondes, selon leur type. Les signaux sont toujours implantés à gauche, sauf sur les doubles voies banalisées et là où la visibilité le requiert.

Selon la règlementation en vigueur, les signaux lumineux peuvent s'adresser soit aux trains, soit aux mouvements de manœuvre. Les signaux de types N et L s'adressent exclusivement aux trains et ne doivent pas être pris en compte lors d'une course de manœuvre. À l'inverse, les signaux pour la manœuvre ne s'appliquent pas à la circulation des trains.

Actuellement, les CFF remplacent progressivement les signaux de type L par leurs équivalents de type N. Cela est motivé par le fait que la signalisation de type N est plus complète, mieux adaptée aux vitesses élevées (plus de 140 km/h), permettant ainsi une plus grande fluidité du trafic. La plupart des autres compagnies suisses n'utilisent pour l'instant que la signalisation de type L.

Le type L

La signalisation lumineuse de type L est la plus répandue sur le territoire du pays. Elle permet d'autoriser les trains à circuler selon leur vitesse respective, elle permet également de les ralentir ou encore de les arrêter.

Les réductions de vitesse imposée par la signalisation de type L, lorsqu'elle protège une sortie de gare ou une diagonale d'échange, ne s'appliquent qu'à la zone d'aiguillages protégés par le signal et normalement pas au tronçon de voie complet qui le suit. Ainsi si un signal présente l'image 2 (vitesse maximale de 40 km/h au franchissement du signal), le 40 km/h doit être respecté à partir du signal, puis sur les aiguillages concernés; dès que le train aura complètement franchi le dernier aiguillage en position dévié, il pourra reprendre sa vitesse de ligne selon les tableaux de parcours. Cette façon de procéder oblige les conducteurs à connaître pour chaque signal les aiguillages auxquels ils pourraient se rapporter.

Un signal présentant l'image arrêt ne peut en aucun cas être franchi sans un ordre protocolé du chef-circulation. Cet ordre est soit transmis directement par écrit, soit dicté par radio, dans ce cas le mécanicien de locomotive devra répéter mot pour mot l'ordre de franchissement. Une fois l'ordre reçu le train pourra continuer en marche à vue à la vitesse maximale de 40 km/h. Cette procédure très restrictive étant aussi très lente, il existe un signal complémentaire, ci-dessous montré, qui permet de donner directement l'assentiment pour le franchissement du signal sans ordre écrit de façon à ne pas provoquer des retards insupportables en cas de panne d'un signal.

Dans certains cas, notamment pour signaler l'entrée des gares, il est possible de trouver un signal principal et un signal avancé sur le même mât. Dans ce cas là, le signal avancé indique l'image du signal suivant.

| Signal avancé | Signification | Signal principal |

|---|---|---|

| Image 1 : Voie libre, circulation à la vitesse maximum selon tableau des parcours et catégorie de trains et de freinage correspondante. | |

| Image 2 : Vitesse 40 km/h pour les aiguillages en déviations concernés. | |

| Image 3 : Vitesse 60 km/h pour les aiguillages en déviations concernés. Si des vitesses différentes sont spécifiées dans les tableaux de parcours, ce sont ces vitesses là qu'il faut respecter. | |

| Image 5 : Vitesse 90 km/h pour les aiguillages en déviations concernés. | |

| Image 6 : Vitesse 40 km/h, le prochain signal présente l'image d'arrêt et se trouve à distance réduite. | |

| Voie occupée : Vitesse maximale de 40 km/h, il faut s'attendre à trouver un convoi sur le tronçon suivant le signal et être prêt à s'arrêter avant. |  |

| Image Arrêt : Les trains doivent s'arrêter devant ce signal. |

|

Sur les lignes où les blocks sont très rapporchés, un système dit combiné a été développé. Le signal peut alors présenter sur la même cible de forme carrée soit une image de signal avancé (avertissement ou annonce de vitesse), soit une image de signal principal (voie libre, arrêt ou exécution de vitesse). Afin d'être reconnu comme étant un signal principal, dans le cas où l'alignement des lampes ne le permettrait pas, le signal combiné porte un panneau complémentaire distinctif.

Dans une configuration de type L avec signaux combinés, l'image avancée de voie libre n'est pas représentée mais implicitement indiquée par l'image de voie libre. Si un signal présentant une annonce de vitesse et suivi d'une autre annonce de vitesse, la première vitesse annoncée doit être respectée à partir du second signal bien que celui-ci ne présente pas explicitement une image d'exécution.

Le type N

La signalisation de type N (pour Numérique) remplace progressivement la signalisation de type L sur le réseau CFF et tend également à être utilisée par d'autres compagnies, le BLS notamment.

Contrairement à ce qui se fait avec la signalisation de type L, un signal principal de type N n'est pas forcément précédé d'un signal avancé. En effet, tous les signaux principaux de type N sont susceptibles de présenter l'avertissement ou une annonce de vitesse et de jouer ainsi le rôle de signal avancé. Concrètement cela signifie qu'un signal principal de type N peut présenter l'image avancée du signal principal suivant. Dès lors, si un mécanicien passe un signal de type N qui lui présente une image d'exécution de réduction de vitesse, il devra maintenir cette vitesse jusqu'à ce qu'il puisse reconnaitre avec certitude l'image du signal suivant, qui pourrait toujours lui imposer de continuer à vitesse réduite.

La façon d'indiquer les vitesses n'est plus basée sur une composition de signaux vert et orange, mais sur une seule couleur accompagnée si nécessaire d'un chiffre qui représente la vitesse réduite imposée par le signal en question. Ainsi le vert représente la voie libre ou, s'il est accompagné d'un chiffre, une exécution de vitesse. Un feu orange représente toujours un avertissement ou une annonce de vitesse s'il est accompagné d'un chiffre et un feu rouge représente toujours l'image d'arrêt qui reste totalement infranchissable sans ordre écrit ou utilisation d'un dispositif de secours.

Enfin, afin d'être reconnu facilement, les signaux avancés sont entourés par un carré blanc et les signaux principaux par un cercle blanc.

| Image avancée | Signification | Image principale |

|---|---|---|

ou ou  | Voie libre, circulation à la vitesse maximale indiqué par les tableaux de parcours et la catégorie de train et de freinage correspondante. |  |

ou ou  | Ralentissement à la vitesse indiquée par le chiffre multiplié par dix, en kilomètre par heure. |  |

ou ou  | Itinéraire court, limitation de vitesse à 40 km/h, le prochain signal se trouve à distance de freinage réduite et présente l'image d'arrêt. |  |

ou ou  | Voie occupée, limitation de vitesse à 40 km/h maximum, un obstacle se trouve sur le prochain tronçon et il faut être prêt à s'arrêter avant. |  |

| pas d'annonce | Préavertissement, la vitesse doit être réduite de façon à pouvoir arrêter le convoi avant le second signal successif, qui présente l'image d'arrêt et ne respecte pas la distance de freinage pour la vitesse maximale admissible sur le tronçon. |  |

ou ou  | Arrêt devant le signal. |  |

Les signaux pour la manœuvre

En Suisse, les mouvements de manœuvre sont gérés soit par les signaux pour la manœuvre, soit par les signaux nains. La signalisation pour les circulations de train, décrite ci-dessus, n'étant pas valable pour les mouvements de manœuvre ceux-ci franchissent tous ces signaux alors qu'ils présentent l'arrêt. Par ailleurs la signalisation lumineuse applicable aux mouvements de manœuvre n'est pas protégée par l'arrêt automatique des trains Integra-Signum ni par le ZUB 121. Ainsi les locomotives dédiées uniquement aux courses de manœuvre ne sont en général pas équipées de ces équipements.

La vitesse maximum des mouvements de manœuvre est de 30 km/h et peut être augmentée à 40 km/h dans certains cas, elle doit toujours être adaptée à la visibilité, aux particularités locales et aux moyens de freinages disponibles. Lorsque le mouvemement de manœuvre circule en pleine voie, c'est-à-dire entre les signaux d'entrée de deux gares successives, la vitesse maximum est portée à 60km/h.

Dans les zones non équipées de signaux et dont les aiguillages sont manuels, les ordres sont donnés par gestes et signaux acoustiques, ou par la radio.

Signaux de manœuvre

Les signaux pour la manœuvre sont historiquement plus anciens et également moins sûrs que les signaux dits nains. En effet, les signaux de manœuvre règlent des parcours de manœuvre, qui ne sont donc pas protégés par un appareil d'enclenchement et qui ne sont pas verrouillés. Il en résulte qu'il incombe au mécanicien de contrôler que les aiguillages soient correctement positionnés le long de son parcours.

Les signaux de manœuvre peuvent protéger plusieurs voies voire même une zone d'aiguillages dans le cas du signal d'évacuation, qui n'est pas présenté ci-dessous.

Signaux nains

À l'inverse, l'utilisation des signaux nains protègent des itinéraires qui sont eux protégés par un appareil d'enclenchement et sont donc verrouillés. Les aiguillages situés dans les zones équipées de signaux nains sont ainsi dépourvus de lanternes d'aiguillage. Les signaux nains peuvent présenter trois positions:

| Aspects | Signification |

|---|---|

| arrêt qui interdit le passage et le départ d'un mouvement de manœuvre. |

| avancer prudemment qui autorise également le franchissement mais prévient qu'un obstacle (signal à l'arrêt ou véhicule) peut se trouver immédiatement après le signal. | |

| avancer qui autorise le franchissement par le mouvement de manœuvre. |

Les signaux nains sont normalement situés à gauche de la voie et ne s'appliquent qu'a celle-ci. Ils s'ouvrent également pour le passage d'un train, en complément des signaux pour la circulation des trains présenté ci-dessus.

Notons que quel que soit le type de signalisation utilisée, l'assentiment transmis par le signal s'adresse au chef de manœuvre qui ensuite autorisera le départ du mouvement, ceci afin d'éviter les accidents dans le cas où l'équipe de manœuvre serait en train d'agir sur un véhicule.

La signalisation lumineuse complémentaire

Il existe de nombreux signaux lumineux complémentaires, ici ne sont indiqués que les plus courants sur le réseau CFF

La signalisation complémentaire s'applique principalement aux signaux de type L mais se rencontre également avec le système N, elle peut aussi être complètement indépendante du type de signalisation utilisée. Principalement, la signalisation complémentaire lumineuse à pour tâche de gérer:

- Les problèmes posés par les signaux de groupes de la signalisation de type L.

- Les dérangements à la signalisation par l'utilisation de dispositif de remplacement.

- Les ordres et informations qui ne peuvent pas être transmis par la signalisation principale.

Signaux complémentaires de groupe du système L

Un signal de groupe est un signal du système L qui s'applique à plusieurs voies, généralement en zone de gare. La réglementation prévoit que lorsque plusieurs trains sont en attentes devant un signal de groupe, le chef-circulation doit avertir tous les convois que le signal va s'ouvrir et qu'ils ne sont pas autorisés à partir; ainsi le train qui verra un signal de groupe s'ouvrir et n'aura reçu aucun appel est autorisé à partir.

Néanmoins ce système est assez lent et peut devenir confus dans certains cas, c'est pourquoi une signalisation complémentaire existe également.

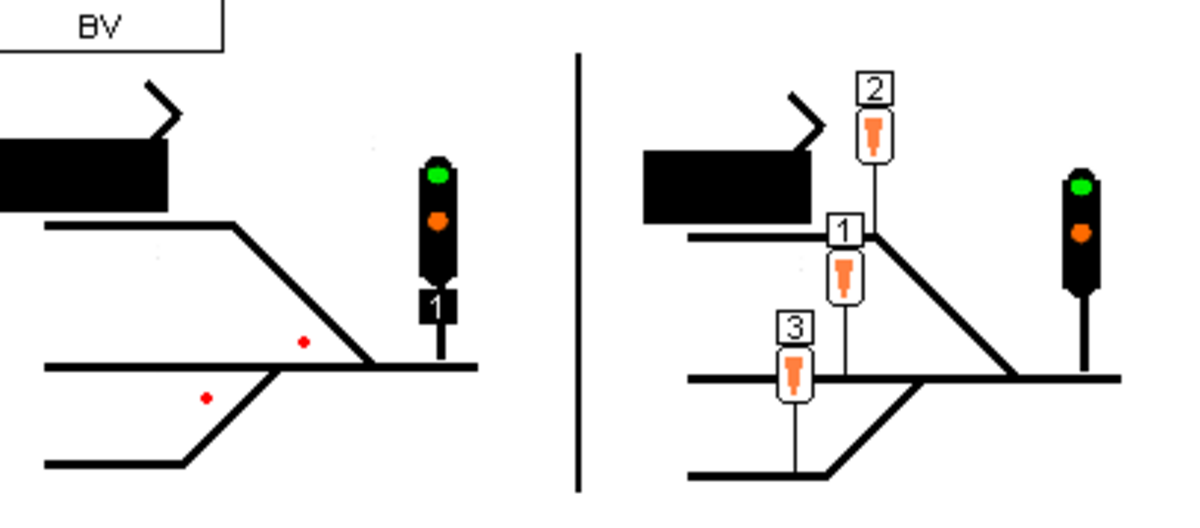

Il est ainsi possible d'avoir un chiffre lumineux indiquant le numéro de voie concernée par le signal, la voie numéro une étant toujours celle qui se situe du côté du bâtiment voyageur (ou BV dans le jargon ferroviaire). Les trains situés sur les autres voies savent que le signal indique implicitement l'image d'arrêt pour leur voie. Il est aussi possible de poser des panneaux indicateurs de voie libre qui indiqueront quelle image s'applique à la voie à côté de laquelle le panneau a été posé. Ainsi dans l'exemple ci-contre le mécanicien sait que l'ouverture du signal avec l'image 2 l'autorise à partir.

Il est également possible, lorsqu'ils sont présents, d'utiliser les signaux nains comme signaux complémentaires, puisque ceux-ci s'ouvrent même pour les trains.

Signaux auxiliaires

Les signaux auxiliaires sont utilisés pour transmettre un assentiment pour franchir un signal en dérangement qui présenterait l'image d'arrêt. Ils évitent l'utilisation des formulaires d'ordres qui risqueraient de trop retarder les trains. Un signal auxiliaire permet le franchissement du signal en marche à vue mais ne requiert aucune communication entre le mécanicien de train et le chef circulation. Pour des raisons évidentes de sécurité, un seul signal auxiliaire peut être ouvert par gare.

Le signal auxiliaire de la signalisation N est le feu rouge clignotant.

Autres signaux complémentaires

Dans certaines gares, des signaux sont également nécessaires pour transmettre le prêt commercial au mécanicien du train. Il saura ainsi que le débarquement et l'embarquement sont terminés et que les portes du train, mis à part celle du chef de train, ont été fermées par les agents de train et qu'il est donc autorisé à partir. Ce signal est toujours actionné par le chef de train juste avant qu'il n'embarque à son tour et ne ferme les portes.

Ces signaux sont positionnés le long des quais et parfois sous le signal de sortie, il fait partie intégrante de la procédure de départ et ne peut être allumé si le signal de sortie ne présente pas une image de voie libre.

Ils existent d'autres signaux, permettant par exemple d'indiquer que des voyageurs demandent l'arrêt du train à un arrêt facultatif, renseignant sur la tension appliquée à une zone commutable ou encore permettant d'ordonner les essais de freins.