Titan (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

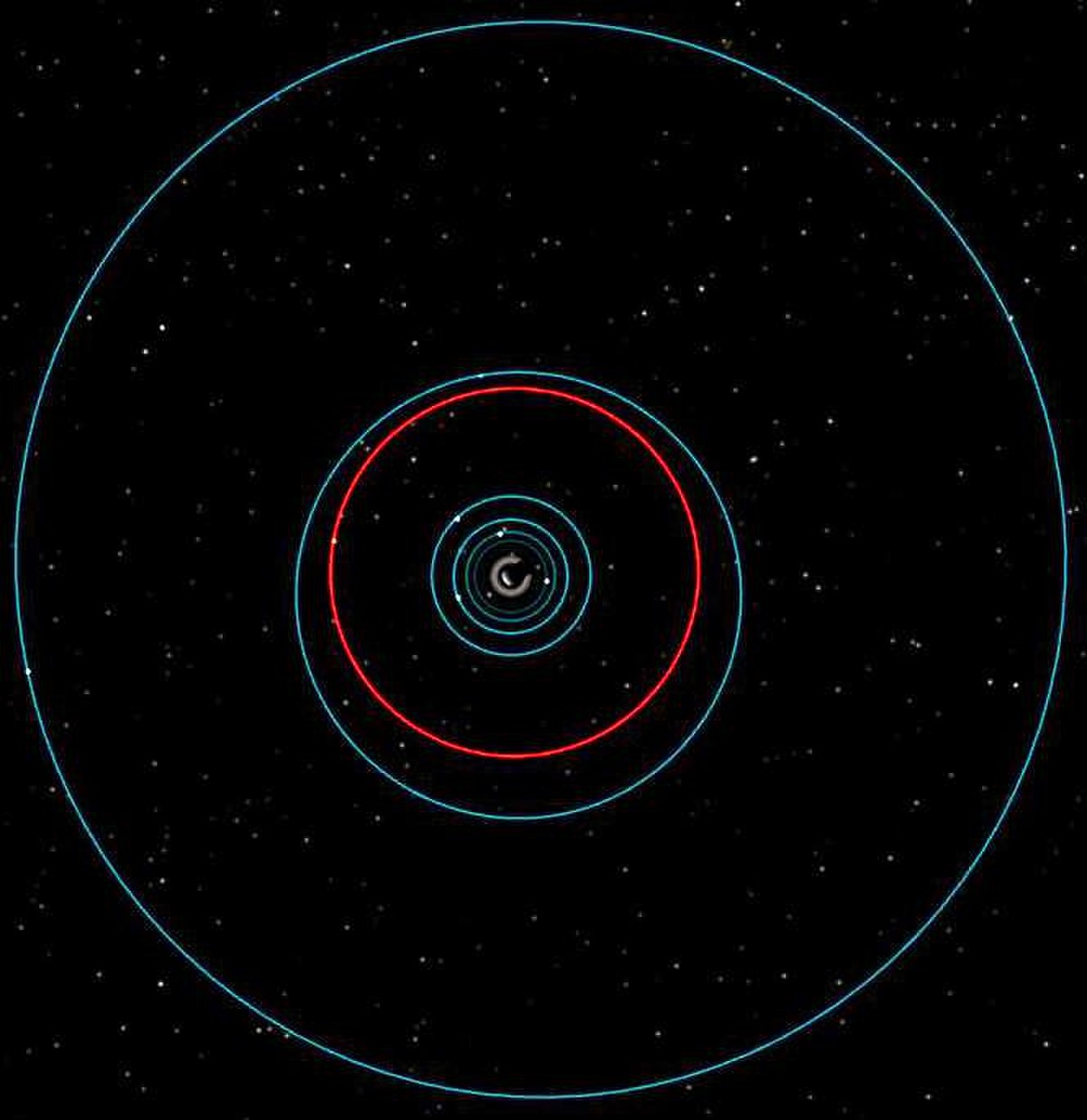

Orbite

Titan orbite autour de Saturne en 15 jours et 22 heures. Comme la Lune et de nombreux autres satellites des géantes gazeuses, sa période orbitale est identique à sa période de rotation : Titan est donc en rotation synchrone avec Saturne. Son excentricité orbitale atteint 0,0288 et son inclinaison 0,348° par rapport à l’équateur de Saturne. Titan est situé à 1,2 million de km de Saturne (20 rayons saturniens). Il est le 20e satellite confirmé en partant du centre de la planète, le sixième des sept satellites de la planète suffisamment grands pour posséder une forme sphérique (seul Japet est plus externe).

Les orbites de Titan et Hypérion — un petit satellite irrégulier — sont en résonance 3:4 : Titan effectue quatre orbites autour de Saturne quand Hypérion en complète trois. Sur la base des modèles de formation du système saturnien, Hypérion se serait probablement formé dans cet îlot de stabilité orbitale, Titan ayant absorbé ou éjecté les objets situés en dehors.

Historique

Découverte

Titan est découvert le 25 mars 1655 par l’astronome hollandais Christian Huygens, inspiré par la découverte des quatre satellites de Jupiter par Galilée en 1610 à l’aide d’un télescope. Huygens contribue lui-même à certaines avancées dans le domaine des télescopes. Il découvre Titan alors qu’il cherche à étudier les anneaux de Saturne dont la nature n’est, à cette époque, pas encore connue : il observe un point lumineux. Huygens publie sa découverte la même année dans l’ouvrage De Saturni Luna Observatio Nova.

Nom

Huygens nomme sa découverte simplement Saturni Luna (ou Luna Saturni), nom latin qui signifie « lune de Saturne ». Lorsque Jean-Dominique Cassini découvre quatre autres satellites de Saturne entre 1673 et 1686, les astronomes prennent l’habitude d’appeler les cinq corps de Saturne I à Saturne V, Titan recevant le plus souvent le numéro quatre. Titan est officiellement numéroté « Saturne IV » lorsque la numérotation est gelée après 1789. Ce n’est qu’en 1847 que John Herschel, fils de William Herschel (découvreur de Mimas et Encelade en 1789), propose que les désignations numériques soient remplacées par les noms de Titans, frères et sœurs de Cronos (équivalent de Saturne dans la mythologie grecque).

Observation

Titan n’est jamais visible à l’œil nu, mais peut être observé à l’aide de petits télescopes ou de bonnes jumelles. Son observation en amateur est difficile à cause de la proximité du globe de Saturne et du système annulaire. C’est pourquoi les observations du satellite sont peu nombreuses avant l’âge spatial. En 1907, l’astronome espagnol Josep Comas i Solá annonce qu’il a observé un assombrissement des bords du disque de Titan et deux zones blanches et rondes en son centre. En 1940, Gerard Kuiper déduit que Titan possède une atmosphère.

Exploration

La première sonde à visiter Saturne est Pioneer 11 en 1979 : elle permet de déterminer que Titan était probablement trop froid pour héberger toute forme de vie. L’engin prend les premières photos de la lune, mais celles-ci sont de faible qualité. Le premier plan rapproché de Titan est pris le 2 septembre 1979.

Titan est ensuite examiné par Voyager 1 en 1980 et Voyager 2 en 1981. La trajectoire de Voyager 1 est spécifiquement modifiée pour passer plus près de la lune, mais la sonde ne possède aucun instrument capable de voir à travers l’atmosphère du satellite, une caractéristique non envisagée lors de réalisation de la sonde. Plusieurs années après, un traitement intensif des images prises par Voyager 1 à l’aide de son filtre orange suggère l’existence des régions claires et sombres connues désormais sous le nom de Xanadu et Shangri-la mais, à ce moment-là, elles ont déjà été observées dans l’infrarouge par le télescope spatial Hubble. Voyager 2 ne passe pas à proximité de Titan. L’équipe en charge de la sonde a la possibilité de la placer soit sur une trajectoire l’amenant près du satellite soit dans la direction d’Uranus et Neptune. Du fait de l’expérience de Voyager 1, la deuxième option est choisie.

Cassini–Huygens

Enfin, Titan a été l’un des objectifs principaux de la mission Cassini-Huygens, la première à être spécialement dédiée à l’exploration de Saturne et de son environnement. La mission est composée de deux parties distinctes : l’orbiteur Cassini développé par la NASA et le module d’exploration Huygens développé par l’ESA. Elle a atteint le système saturnien le 1er juillet 2004.

Cassini, qui a étudié plusieurs satellites de Saturne, survole Titan et étudie l’astre au cours de passages rapprochés (fly-by) à l’aide principalement des instruments RADAR et VIMS. Le 26 octobre 2004, il prend des photographies en haute résolution de la surface de la lune, à seulement 1 200 km de distance, permettant de discerner des zones claires et sombres invisibles depuis la Terre. Le 22 juillet 2006, Cassini débute le premier d’une série de plusieurs survols de Titan, tous à seulement 950 km du satellite. Des zones liquides auraient été détectées près du pôle nord après le seizième passage, sous la forme de plus de 75 lacs de méthane. En avril 2009, des mesures de Cassini nous apprennent que Titan n’est pas complètement sphérique mais de forme ovale car aplati aux pôles. Cette observation va dans le sens de la présence d’un océan de méthane liquide sous sa surface. Mais une étude publiée en décembre 2009 propose au contraire l’existence d’un océan d’eau liquide avec une solution d’ammoniac, sous une couche de glace de quelques dizaines de kilomètres d’épaisseur.

Huygens, dédié à l'étude de l'atmosphère de Titan, se pose sans encombre le 14 janvier 2005. Titan est ainsi devenu le cinquième astre sur lequel l’homme a réussi à faire atterrir un engin spatial, après la Lune, Vénus, Mars et l’astéroïde Eros. Titan est aussi le premier corps du système solaire lointain (au-delà de la ceinture d’astéroïdes) et le premier satellite d’une autre planète que la Terre sur lequel un objet terrestre s’est posé.

Le module Huygens est entièrement dédié à l’étude de l’atmosphère et de la surface du satellite. Il fournit de nombreuses informations au cours de sa chute dans l’atmosphère et, une fois au sol, permet de découvrir que de nombreuses zones de la surface semblent avoir été formées par l’écoulement de liquides par le passé.

Missions futures

La NASA et l’ESA se sont regroupées pour réaliser une seconde mission à destination de Titan : Titan Saturn System Mission (TSSM). Cette mission beaucoup plus aboutie que Cassini-Huygens devrait comporter trois volets : une orbiteur, une montgolfière et une sonde au sol. Le départ est prévu pour 2020 avec une arrivée à destination vers 2030.

À plus long terme, certains comme l'ingénieur Robert Zubrin envisagent une colonisation de Titan, en raison des ressources minières présentes, notamment l'hélium, le deutérium et les hydrocarbures.