Transport en Suisse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Cadre légal

En Suisse, le contrôle et la direction des transports au niveau fédéral se trouve sous la responsabilité du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication au travers de quatre offices différents, soit l'Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), responsable en matière de politique aéronautique et de surveillance de l'aviation civile suisse, l'Office fédéral des routes (OFROU), en charge de l'infrastructure routière et du trafic individuel pour les routes nationales et principales, l'Office fédéral des transports (OFT), en charge des transports publics (chemins de fer, installations de transport à câbles, autobus ou bateaux) et du trafic ferroviaire de marchandises et l'Office fédéral du développement territorial (ARE), en charge des stratégies et de la coordination des projets déterminants d'organisation du territoire, de coordination des transports et de développement durable.

En vertu du principe de subsidiarité du fédéralisme en vigueur dans le pays, les cantons exercent, dans le domaine des transports comme dans tous les autres, tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Au fil du temps, les droits délégués sont devenus de plus en plus importants, centralisant les pouvoirs au sein de la Confédération. À titre d'exemple, dans le domaine de la circulation routière, la propriété des autoroutes est passée des mains cantonales aux mains fédérales en 2007, alors que les routes nationales faisaient de même dès le 1er janvier 2008 dans le cadre du projet réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (projet RPT).

Conduites

Des oléoducs acheminent du pétrole brut vers la Suisse et ses deux raffineries. Un premier franchit le massif du Jura entre Besançon (France) et Neuchâtel, il alimente en brut la raffinerie pétrolière de Cressier, située entre les lacs de Neuchâtel et Bienne. Cette conduite est raccordée à un oléoduc, « l'Oléoduc Sud-Européen », alimentant le nord-est de la France et le sud de l'Allemagne depuis le terminal pétrolier de Fos-sur-Mer, au bord de la Mer Méditerranée. Un second oléoduc achemine du pétrole depuis Gênes vers Collombey en passant par le Val d'Aoste. Une troisième conduite transporte des produits finis (essence, gasoil et kérosène) depuis le sud de la France jusqu'à Genève.

Le territoire suisse est également parcouru par 16 591 km de gazoducs qui communiquent par 11 points d'entrée avec le réseau européen de distribution de gaz naturel et qui desservent 884 communes via 123 entreprises locales en 2008. En particulier, le pays est traversé du nord (Wallbach) au sud (col du Gries) par le gazoduc international de transit entre les Pays-Bas et l'Italie depuis sa construction en 1974 par l'entreprise Transitgaz. Cette même entreprise a, par la suite, obtenu l'autorisation de la Confédération d'augmenter son réseau en le raccordant au réseau français de transport par une nouvelle conduite au sud ouest de Bâle entre 1998 et 2003, permettant ainsi d'assurer 75 % des besoins du pays en gaz.

Routes

Le réseau routier de Suisse compte, en 2007, 71 353 kilomètres de routes, réparties en routes « communales », qui représentent plus de 70 % du total, « cantonales » (à deux voies, généralement sans espace central de séparation) pour un quart et « nationales » pour le reste ; cette répartition est effectuée selon le niveau de compétence et de responsabilité pour l'entretien de la route, à savoir respectivement la commune, le canton ou la Confédération.

La majorité des routes nationales sont classées comme autoroute (pluriel : autoroutes, en allemand Autobahn et en italien autostrada. Généralement, la vitesse y est limitée à 120 km/h. Parmi les principales autoroutes du pays, deux d'entre-elles forment une croix qui couvre les extrémités est-ouest du pays pour l'A1 entre Sankt Margrethen et Genève et nord-sud pour l'A2 qui va de Bâle à Chiasso. Le réseau autoroutier suisse, avec une longueur de 1 383 km en 2007 ce qui, mis en rapport avec la surface totale du pays qui est de 41 290 km², en fait l'un des plus denses au monde. En 2009, ce réseau n'est pas encore terminé, la priorité a été donnée aux routes les plus importantes notamment les axes nord-sud et ouest-est.

Le réseau routier et autoroutier du pays est principalement financé par une taxe prélevée sur chaque véhicule à moteur enregistré ainsi que par une vignette automobile exigée pour circuler sur les autoroutes, la Constitution suisse n'autorisant pas la création de péages pour des routes, tunnels ou ponts spécifiques.

Sécurité routière

À la suite d'un texte accepté en votation en 1994, les Suisses ont accepté d'introduire en 2001 une redevance poids-lourds liées aux prestations pour inciter le trafic marchandise qui transite par les Alpes à utiliser le rail.

Les Suisses ont été amenés à se prononcer le 30 novembre 1980, sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité et du casque pour les motocyclistes. Cette mesure, après acceptation, est entrée en vigueur une année après uniquement pour les places avant des véhicules. Depuis 1994, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire également à l'arrière.

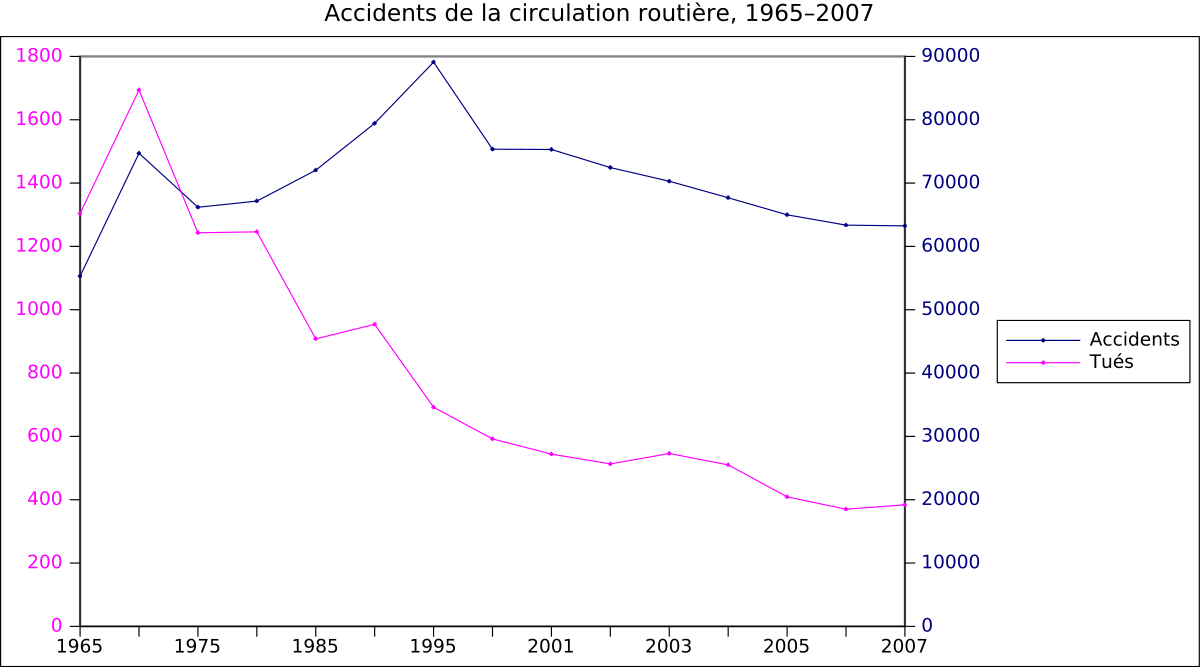

En 2007, il y a eu 63 245 accidents de la circulation routière, dont 27 132 blessés (21 897 légers et 5 235 graves) et 384 personnes ont perdu la vie sur la route. Sur ces 384 personnes, 162 l'ont été dans une voiture de tourisme, 82 sur un motocycle, 30 sur un cycle, 9 à pied, 7 sur un cyclomoteur et 24 non précisés. Les valeurs équivalentes sont respectivement de 357 décès et 4 780 blessés graves en 2008 et 348 décès et 4 648 blessés graves en 2009.

Dès 1981, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant et le casque obligatoire pour les motocycles. La généralisation du coussin gonflable de sécurité dans les voitures de tourisme, d'abord dans les voitures haut de gamme, puis dans la quasi totalité des voitures de tourisme depuis les années 90, a également contribué à la baisse des décès sur les routes. Le taux d'alcoolémie autorisé en Suisse au volant a été abaissé en 2005 de 0,8 ‰ à 0,5 ‰.

Cars postaux

Depuis 1849, La Poste Suisse a développé un service de transport public routier, d’abord sous forme de diligence postale, puis progressivement remplacé depuis 1906 par des « cars postaux », reconnaissable sur les routes par leur couleur jaune et leur klaxon à trois notes. Elle est aujourd’hui la principale entreprise de transport public sur route, avec 2 000 véhicules, 10 000 km de ligne exploitable et 100 millions de passagers par année. Elle collabore également avec les Chemins de fer fédéraux suisses en permettant aux détenteurs d’un abonnement général des CFF d’emprunter les cars postaux, exceptés les liaisons montagneuses où l'abonnement donne droit à des réductions.