Un cantique pour Leibowitz - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Présentation du roman

Un cantique pour Leibowitz est un roman de science-fiction de Walter M. Miller, publié sous sa forme définitive en 1960. Le roman est un fix-up de trois nouvelles tout d'abord publiées entre 1952 et 1957 dans le magazine spécialisé américain « The Magazine of Fantasy and Science Fiction ». Chaque partie décrit la vie d'une communauté monastique installée dans l'abbaye de saint Leibowitz, située sur le territoire nord-américain, à une époque différente : la première partie, Fiat homo, se déroule au XXVIe siècle, la seconde, Fiat lux, se déroule au XXXIIe siècle, tandis que la troisième, Fiat voluntas tua, se déroule au XXXVIIIe siècle. Les citations latines qui servent de titre à chaque partie sont tirées de la Bible.

Après de nombreuses années de silence, Walter M. Miller décide d'écrire une suite à son premier roman : L'Héritage de saint Leibowitz (titre original Saint Leibowitz and the Wild Horse Woman), mais il se suicide par balle sans avoir achevé son œuvre. Cet ouvrage sera finalement terminé par l'auteur américain Terry Bisson et publié en 2000.

Walter M. Miller a nourri son œuvre de sa participation aux missions de l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et des profondes réflexions que lui inspire la première attaque atomique américaine sur la ville japonaise d'Hiroshima. Le traumatisme causé par la destruction d'une abbaye bénédictine à Monte Cassino en Italie, lors de l'une de ses missions aériennes, lui donna le sujet de son roman.

Éditions françaises

Un cantique pour Leibowitz de Walter M. Miller, traduit de l'américain par Claude Saunier, a connu différentes éditions françaises :

- Éditions Denoël, Coll. « Présence du futur », n° 46, 1961 (Rééditions en 1971, 1977, 1990, 1994, 1998), ;

- Éditions Gallimard, Coll. « Folio SF », traduction révisée par Thomas Day, 2001 (Édition revue et augmentée).

Commentaires thématiques

Un roman sans héros ?

Le roman de Walter M. Miller se distingue par son absence de personnage central. Les moines, abbés ou frères, ont certes plus ou moins d'épaisseur narrative et psychologique, mais aucun protagoniste ne porte réellement le récit. Le personnage d'Isaac Edward Leibowitz lui-même, pourtant central, n'apparaît jamais en personne et son histoire n'est transmise que par des témoignages indirects. L'auteur n'hésite d'ailleurs pas à faire mourir nombre de ses protagonistes de premier plan, comme pour souligner le rôle secondaire de l'individu face à la mission de la communauté : la préservation du savoir. Tout ce qui relève de l'individualité s'efface devant la mission transcendante et historique de l'ordre monastique. C'est une réflexion philosophique que l'auteur a souhaité mettre au cœur de son roman : une réflexion sur le monde séculier et le monde régulier, sur l'ignorance et la préservation du savoir, sur la soif de savoir et la nécessité d'une morale appliquée aux sciences, sur le progrès de l'esprit et l'éternité de l'âme. Le héros du roman, c'est avant tout son thème.

Liens narratifs entre les trois parties

Si le découpage du roman en trois périodes historiques distinctes empêche Walter M. Miller de tisser des liens étroits entre des personnages qui vivent à 600 années de distance, certains éléments récurrents du récit relient les trois parties :

- la sculpture de saint Leibowitz, réalisée par frère Fingo dans la première partie du roman, qui joue un rôle du confident pour les abbés successifs ;

- le vieux bâtiment de l'abbaye qui sert de lien atemporel entre les différentes générations de religieux ;

- le mystérieux ermite qui traverse les époques comme pour en assurer la continuité, toujours en quête de son Messie, toujours en attente d'un avenir meilleur.

Géographie du futur

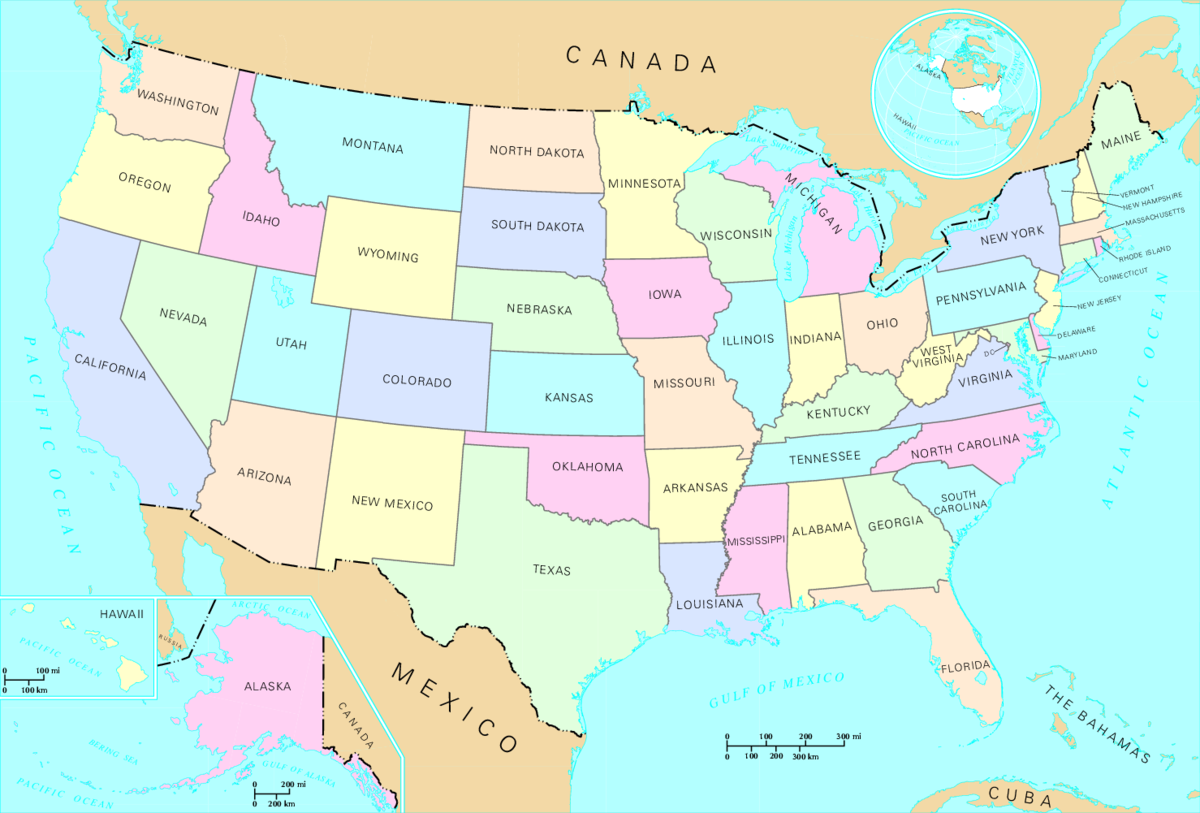

Les indices géographiques donnés par Walter M. Miller dans son roman permettent de faire les quelques hypothèses suivantes sur le nouveau monde post-apocalyptique imaginé par l'auteur :

- L'abbaye est située dans le sud-ouest du continent nord-américain, à quelques kilomètres de l'ancienne route qui reliait Salt Lake City à la ville d'El Paso. Dans le roman, l'abbaye est située politiquement dans l'État de Denver dont il est probable qu'il couvre une partie de l'Utah et du Colorado.

- L'Utah existe toujours comme région, car c'est de là qu'est originaire le frère Francis Gérard, personnage principal de la première partie du roman.

- Le nom de l'État de « Texarkana » semble être une composition toponymique et géographique d'anciens États comme le Texas, l'Arkansas et la Louisiane (Louisiana en anglais). Texarkana est, d'ailleurs, le nom d'une ville chevauchant la frontière entre les États du Texas et de l'Arkansas, à une relative proximité de l'État de Louisiane.

- L'État de Laredo est plus difficile à déterminer. Peut-être recouvre-t-il une partie du Colorado ?

- L'État de Chihuahua pourrait correspondre à l'extrême sud-ouest du continent nord-américain et au nord de l'ancien Mexique.

Chronologie du futur

Pour structurer son récit, Walter M. Miller utilise une périodisation historique qui s'échelonne sur trois périodes distinctes, toutes distantes de six cents ans. L'apocalyspe nucléaire qui marque la fin de la civilisation humaine s'est produite au XXe siècle, la première partie du roman se déroule 600 ans plus tard, au XXVIe siècle, marqué par l'établissement des ordres monastiques et la consolidation de la Nouvelle Rome. La seconde partie se déroule 600 ans plus tard, soit au XXXIIe siècle, avec une nouvelle organisation politique des territoires et les prémisses d'un renouveau des sciences, mais avec un illettrisme endémique. Enfin, la période de haute technologie décrite dans la troisième partie se situe encore 600 ans plus tard, soit au XXXVIIIe siècle.

Si l'on compare cette périodisation fictive avec des événements historiques réels, on constate qu'elle respecte le rythme de l'évolution de la culture occidentale depuis la Chute de l'Empire romain.

| Progression historique | Histoire fictive | Histoire de l'Occident |

|---|---|---|

| Période de départ. | XXe siècle : apocalypse et disparition de la civilisation. | Ve siècle : chute de l'Empire romain et fin de la civilisation antique. |

| 600 ans plus tard | XXVIe siècle : obscurantisme. | XIe siècle : Haut-Moyen Âge. |

| 600 ans plus tard | XXXIIe siècle : organisation politique des États et renouveau de sciences. | XVIIe siècle : fondement rationnel des sciences avec Descartes, Leibniz, Newton. |

| 600 ans plus tard | XXXVIIe siècle : futur de très haute technologie. | XXIIIe siècle : futur plus développé que le XXe siècle initial. |

Moyen Âge post-apocalyptique

C'est le traumatisme ressenti lors de la destruction d'une abbaye de bénédictins à Monte Cassino à l'occasion d'une mission aérienne de largage de bombe au-dessus de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale qui donne à l'auteur le contexte de son roman : un ordre monastique qui échappe aux affres de la guerre et résiste au temps pour aller au bout de sa vocation : sauver le savoir de l'humanité. Le contexte monastique conduit directement l'auteur à recréer une sorte de pseudo Moyen Âge apocalyptique.

Si l'ère de l'humanité qui précède l'apocalypse nucléaire est appelée « Ère de l'Illumination », le temps de la première partie du roman est obscurcie par les ténèbres d'un Moyen Âge superstitieux. Walter M. Miller réactive dans une sorte de Moyen Âge post-apocalyptique tous les éléments caractéristiques qui ont marqué l'histoire de l'Église chrétienne occidentale : ses querelles théologiques, ses schismes, ses excommunications, ses appels aux saints protecteurs, ses croyances mêlées de superstition, ses moines enlumineurs, ses références dévotes à saint Augustin, son affirmation de l'infaillibilité papale, ses compromissions et ses complots politiques. Les moines manient la dialectique de la scolastique et sont versés dans toutes les sciences religieuses telles que l'angéologie, la théologie, l'exégèse, etc.

Mais par souci de cohérence et pour ancrer cette organisation de type médiéval dans le monde post-apocalyptique qu'il crée, l'auteur sait adapter certains de ses aspects. Il reprend par exemple la célèbre controverse de Valladolid qui pose la question de l'existence ou non d'une âme chez les Amérindiens pour la transposer dans son monde dégénéré et poser la question : les anormaux ont-ils une âme ?

Traumatisme d'Hiroshima

Walter M. Miller décrit les conséquences du feu nucléaire comme une apocalypse totale : tout est terminé en quelques semaines, les villes deviennent des flaques de verre fondu jonchées de décombres, les nations disparaissent de la surface de la Terre, le sol est recouvert de cadavres d'hommes et de bétail, les immenses nuages radioactifs flétrissent les forêts et les champs, déciment les récoltes, laissant la place à un immense désert. Si quelques humains échappent à la mort, ils sont condamnés à respirer un air empoisonné. Cette description tire son inspiration littéraire des conséquences des deux bombes américaines tombées sur les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945.

L'auteur insiste sur la persistance des malformations génétiques qui se transmettent de générations en générations comme les stigmates du désastre nucléaire originel. Chez Walter M. Miller, l'humanité est marquée dans sa chair, marquée à vie par les symptômes d'un nouveau « péché originel », lié, tout comme dans l'Ancien Testament, au problème de la connaissance.

Si les raisons initiales de l'explosion nucléaire et de la disparition de la civilisation humaine se perdent bientôt dans les méandres de croyances et de superstitions nourries par la peur et l'ignorance, le traumatisme civilisationnel demeure. Le « Grand Déluge de Flammes » est le nouveau nom qui désigne le feu nucléaire dans un monde illettré qui ne comprend plus rien aux causes scientifiques du désastre, à jamais perdues dans les autodafés de la « Simplification ». Un seul terme traverse les âges avec son lot d'histoire abominables : le monstre « Retombée ». Le frère Francis de la première partie du récit l'imagine par exemple comme un monstre mi-salamandre, mi-incube, violant les vierges dans leur sommeil. Les enfants difformes sont également appelés les « Enfants des Retombées ». Si le contenu scientifique du désastre originel s'évanouit dans un passé mystérieux, la teneur négative et répulsive des mots demeure dans l'inconscient collectif post-apocalyptique. Mais l'ultime glissement de sens sera effectué par Isaac Edward Leibowitz lui-même lorsqu'il associera délibérément l'holocauste nucléaire à Lucifer, faisant de l'arme nucléaire le mal ultime, la négation de Dieu.

Science et conscience

Tout au long du roman, Walter M. Miller distingue nettement les inventions scientifiques de leur possible usage politique et militaire. La science tire sa valeur morale de l'usage qui en est fait. Pour l'auteur, une civilisation qui ne brille que sur le plan matériel, au mépris de son progrès spirituel, est irrémédiablement condamnée à l'auto-destruction pour avoir omis de développer une réflexion éthique adéquate : l'éthique et la réflexion philosophique sur le sens du progrès.

Dans la seconde partie du roman, le problème de la conscience morale est illustré de manière très poétique par l'anecdote de l'œil de verre du poète. Le poète prétend avoir besoin de son œil de verre pour voir le sens véritable des choses, même si cela lui cause d'horribles maux de tête. Il le met donc pour prendre une décision, réfléchir ou discuter d'une opinion. En revanche, il l'ôte lorsque quelque chose le fâche. L'abbé interprète cet œil de verre comme une sorte de « conscience morale amovible ». Le sens symbolique de cette parabole laïque n'échappe à aucun des protagonistes du roman : la conscience morale ne doit pas être utilisée comme un œil de verre amovible. La conscience morale doit accompagner et guider l'humanité dans le moindre de ses actes. Cette parabole dénonce l'abdication morale des savants face aux ambitions politiques et territoriales des princes illettrés de leurs temps.

Dans le roman de Walter M. Miller, la science sans conscience conduit non seulement à la ruine de l'âme, mais également à la ruine de la civilisation humaine. Sans une conscience morale adéquate, la science peut devenir le pire ennemi de la civilisation.

Éternel recommencement ?

En décrivant deux anéantissements successifs de la civilisation humaine par un même usage irréfléchi et abusif de découvertes scientifiques liées à l'énergie nucléaire, Walter M. Miller inscrit la destruction de l'humanité dans une sorte d'inaltérable histoire cyclique qui contribue à remettre en cause le principe même de l'ordre de saint Leibowitz. Pourquoi conserver si précieusement un savoir qui conduit inexorablement l'humanité au désastre ?

La solution que propose Walter M. Miller à cet holocauste toujours recommencé, c'est la foi chrétienne comme fondement d'une éthique et d'une morale à la mesure des capacités techniques exorbitantes de l'humanité. Si l'homme est mis en accusation, ce n'est pas à cause de sa soif de connaissances scientifiques, mais à cause de sa défaillance morale. L'avenir de l'homme réside dans l'établissement d'une solide culture de la responsabilité collective qui ne peut être garantie chez Walter M. Miller que par la religion.

La fonction de l'Ordre de saint Leibowitz apparaît dès lors plus clairement. Sa mission consiste à conserver des écrits scientifiques afin de les transmettre accompagnés d'une compréhension aiguë de la responsabilité morale qu'ils impliquent. Car tout au long du récit, c'est lorsque la science est prise en charge par des savants séculiers et laïques que l'horizon de la catastrophe renaît.