Abbaye de Bourgueil - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’abbaye au Moyen-âge

La première église abbatiale romane est consacrée en 1001. Elle comporte une tour de sept étages abritant un carillon de neuf cloches. Au Moyen Âge l’abbaye va surtout cultiver l’anis, la coriandre et la réglisse fort appréciées une fois confites dans le sucre.

Gausbert de Blois

Gausbert de Blois ou Gaubert, ou bien Gobert, Ier abbé de Bourgueil de 991 à 1004. La charte de fondation de l'abbaye qui est de l'année 991, le désigne comme étant à cette époque abbé de l’abbaye de Saint-Julien de Tours. Il est appelé à Bourgueil par la duchesse Emma de Blois, sa parente, pour y conduire des religieux de l'ordre de Saint-Benoît, ce qu'il fait et il les gouverne en qualité d'abbé durant quelques années. Il devient en outre, et simultanément, abbé de Saint-Pierre-de-la-Couture au Mans, de Maillezais et de Marmoutier. L'Histoire littéraire de la France rapportera qu'il réforme ces monastères. En 1001, il y a transaction entre Gausbert, abbé de Bourgueil, et Gautier, chevalier, homme-lige de Foulques Nerra,, touchant les droits de viguerie et de justice sur les hommes de Saint-Pierre de Bourgueil, et au sujet des immunités de Bourgueil. La même année, l’abbaye reçoit de la reine Berthe de Bourgogne et de ses fils, Thibaut et Eudes, une charte qui confirme la donation faite à l'abbé Gausbert et aux religieux de Bourgueil, par Emma, comtesse de Poitiers, de différents lieux situés dans le pays d'Évreux, Coldra videlicet et Longavilla. Gausbert obtient une bulle du pape Sylvestre II une bulle qui confirme à cette abbaye tous les biens qu’elle possède. À Chinon la chapelle Sainte-Melaine est construite à cette époque par les moines de l'abbaye de Bourgueil. Elle verra mourir Henri II d'Angleterre.

Gausbert meurt à Bourgueil, le 27 septembre 1007, suivant Mabillon et Dom Martène et est inhumé dans l'abbaye Saint-Pierre de Bourgueil dans la salle capitulaire, selon Carré de Busserole.

Les successeurs de Gausbert de Blois au XIe siècle

- Bernon, (IIe abbé de 1005 à 1012), fait des accords touchant les églises et prieurés de Longueville et Tourtenay, ce qui fait voir que l'abbaye de Bourgueil possède déjà plusieurs églises et prieurés, outre la principale fondation faite par la duchesse Emma. En 996, cette comtesse de Poitou donne le domaine de Longueville, à Saint-Pierre-d'Autils, à l'abbaye Saint-Pierre de Bourgueil-la-Vallée, lors de sa fondation. L'abbaye y établit le prieuré Saint-Pierre de Longueville. Elle l'échange ensuite contre le prieuré de Tourtenay, possédée jusque là par l'abbaye de Jumièges. Dans la charte d'échange entre Bernon, abbé de Bourgueil, et Robert, abbé de Jumièges, la terre est appelée Longavilla, in Normannia… et reçoivent en échange une terre appelée Tortiiniacus... Guillaume V de Poitiers et Richard III de Normandie, duc de Normandie du 23 août 1026 au 6 août 1027, autorisent cet échange en 1027.

1009-1012 : charte d'Hubert de Saumur, chevalier, qui donne à l'abbé Bernon, et aux religieux de Saint-Pierre de Bourgueil la viguerie et les droits de justice du château de Chinon, qu'il tint d'Alo, son seigneur. Il reçoit des religieux, pour cette donation, 4.000 sols. Alo donne son consentement à cette donation et reçoit deux cents sols, une cuirasse de prix et un cheval. Le comte Eudes, leur seigneur, confirme la charte et reçoit cent sols, parce que ladite viguerie relève de son fief. Hubert de Saumur lui donne aussi le prieuré de Saint-Melaine de Chinon et le chevalier Milesendis un autre prieuré, celui de Saint-Étienne de la Rajace.

Dans une autre charte Giraud, Giraldus, fils d'Ausbert, donne à l'abbé Bernon et aux religieux de Bourgueil octo victos ad glaulas super aquam argentum de pratis ad censum duos solidos et octo denarios. En récompense de cette donation, l'abbé et les religieux associent Giraud et sa femme Ermesende à leurs prières. Data in mense maio, septimo kalendas maii, regnante Henrico rege Francorum.

Bernon meurt le 21 novembre 1012 et est inhumé dans la salle capitulaire.

- Teudon, (IIIe abbé de 1012 à 1045), ancien moine de l’abbaye de Saint-Julien de Tours, obtient une bulle du pape Benoît VIII une bulle qui confirme à cette abbaye tous les biens et privilèges qu’elle possède. Il meurt à Bourgueil, en janvier 1045. Plusieurs fondations sont faites en faveur de l'abbaye de Bourgueil du temps de cet abbé, entre autres celle de Plessis-aux-Moynes à Chouzé-sur-Loire l'an 1015. La concession de l'église Saint-Nazaire d'Angoulins à l'abbaye de Bourgueil par le duc Guillaume V de Poitiers, se situe après le 21 novembre 1012 et au plus tard en 1014.

- Jean, (IVe abbé de 1045 à 1048), meurt à Bourgueil, le 14 février 1048. En 1047, Raoul V de Beaumont-au-Maine avec Raoul, son fils cadet, il souscrit le don d'un serf à l'abbaye de Bourgueil.

- Renaud, (Ve abbé de 1048 à 1055). De son temps Lovo et Rahier fondent le prieuré de Plessis-aux-Moynes, à Chouzé-sur-Loire et le donnent à l’abbaye.

- Raymond, (VIe abbé de 1055 à 1087). En 1067, Jourdain de Chabanais et son fils Ainard donnent l'église de La Péruse aux religieux de Saint-Pierre de Bourgueuil.

En 1068, Joscelin II de Parthenay, entré en religion, devient trésorier de l'abbaye Saint-Hilaire de Poitiers, puis archevêque de Bordeaux. Il accorde à Raymond, abbé de Bourgueil, la faveur d’édifier une église en dehors du château existant. Il déclare aussi qu’après son achèvement, l’église appartiendra à perpétuité au monastère. Il donne aussi, la chapelle existante à l'intérieur du château, un four dans le bourg, une masure et demie de terre, soit 40 hectares, le droit de pêche dans un vivier (étang), la faculté de couper du bois et, sept arpents pour planter des vignes. Joscelin II de Parthenay promet à tous ceux qui viendraient construire leur habitation autour de la nouvelle église, une immunité fort recherchée, celle de ne pas être justiciable de la juridiction baronniale, mais uniquement de la justice des moines, plus douce et plus intelligente. Marcel Garaud dans son mémoire de 1964 sur L’Avènement du régime Féodal au XIe siècle, écrira qu’à cette époque, les seigneurs exemptent de leur juridiction tous les hommes du monastère qu’ils fondent. Un privilège analogue est octroyé à l’abbaye de Bourgueil pour son prieuré de Secondigny. Ce texte semble montrer qu’à sa fondation, Secondigny possédait son prieuré avec des moines. Une longue liste de vassaux et de serviteurs accompagne l’archevêque Joscelin II de Parthenay, l’évêque de Poitiers et Raymond, abbé de Bourgueil, lors de la donation du bourg de Secondigny à l’abbaye de Bourgueil. Une fois l’église construite, l’abbaye de Bourgueil perçoit des revenus des paroissiens, la dîme, car comme l’écrit George T. Beech toute nouvelle terre mise en culture apporte de nouveaux revenus à son propriétaire. En 1069, en date du 28 février, nous notons aussi parmi les cartulaires de l’abbaye de Bourgueil, que par acte, Geoffroy de Blois, du consentement de sa femme Pétronille, héritière d’Argenton et de son fils Aimery, donne les deux églises à construire, d’Argenton Château, à l’abbaye de Bourgueil. Cette charte est confirmée par le suzerain, le vicomte Aimery V de Thouars, au seigneur Raymond abbé, abbas Raymundus. Parmi les témoins, nous notons Hebo de Partiniaco, que nous supposons être Hebbon, le seigneur de Parthenay. Confirmation la même année d’Isambert II, évêque de Poitiers.

Geoffroy de Blois, seigneur d’Argenton, continue ses libéralités à l’abbaye de Bourgueil en donnant peu après, l’église de Beaulieu-sous-Bressuire. Il est fait quantité d’autres dons et des fondations à l'abbaye de Bourgueil, tandis que celui-ci est abbé, principalement à l'égard des prieurés du Bouchet, Saint-Porchaire, Saint-André à Mirebeau, Saint Saturnin de Chevreuse, Saint-Pierre de La Péruse, au diocèse de Limoges. En 1076, Alo, fils d'Alo, fonde le prieuré de Neuil-sur-Dive, en Poitou, dépendant de l'abbaye de Bourgueil. Raimond. abbé de Bourgueil, du consentement de Barthélemy, archevêque de Tours, fait échange avec les religieux de Saint-Martin de Candes, d'une maison qu'il possédait à Candes, contre un cellier, que les religieux de Candes-Saint-Martin possèdent entre l'église de Saint-Martin et celle de St-Maurice. Charte de Regnault, qui, du consentement de sa femme, Béatrix, et de sa mère, Letitia, se désiste des prétentions injustes qu'il élève sur une terre et sur les colliberts de l'abbaye de Bourgueil, situés apud Coziacum. En récompense de son désistement, l'abbé Raimond lui donne un cheval et quinze livres de monnaie courante. L’abbaye est ravagée par un incendie le 19 septembre 1061. Les libéralités des seigneurs des environs permettent de la reconstruire rapidement.

Baudri de Bourgueil, (VIIe abbé de 1087 à 1107), Angevin de naissance, homme très savant pour le siècle, devient abbé en 1089. Il obtient de Pierre II, évêque de Poitiers, en 1087, une confirmation des églises que l'abbaye de Bourgueil a en l'évêché de Poitiers. Il est consacré évêque de Dol-de-Bretagne en 1107. Il a donné, sous le titre de Historia Hierosolymitana, l'histoire de la première croisade (1095-1099), publiée dans le recueil de Jacques Bongars et la Vie de Robert d'Arbrissel, dans le recueil de Jean Bolland. Moraliste, il s’élève contre le contenu de plus en plus faible des rouleaux des morts, parchemins transmis d’abbaye en abbaye à l’occasion de la mort d'un moine. De son temps, l'église de Limours, qui est du titre de saint Pierre, est donnée en 1091, par Geoffroy de Boulogne, évêque de Paris, à l'abbaye de Bourgueil. Les moines y forment un prieuré. En tant que paroisse, elle est comprise au Doyenné de Château-Fort, dans le pouillé de Paris, écrit au XIIe siècle, et marquée sous le nom de Lirais, comme dépendante de Bourgueil pour la nomination. En tant que prieuré, elle est marquée avec le nom de Prioratus de Limoves, sous le doyenné de Macy. Le Pelletier, dans son pouillé de 1691, marque que l'un et l'autre sont à la nomination de l'abbé de Bourgueil.

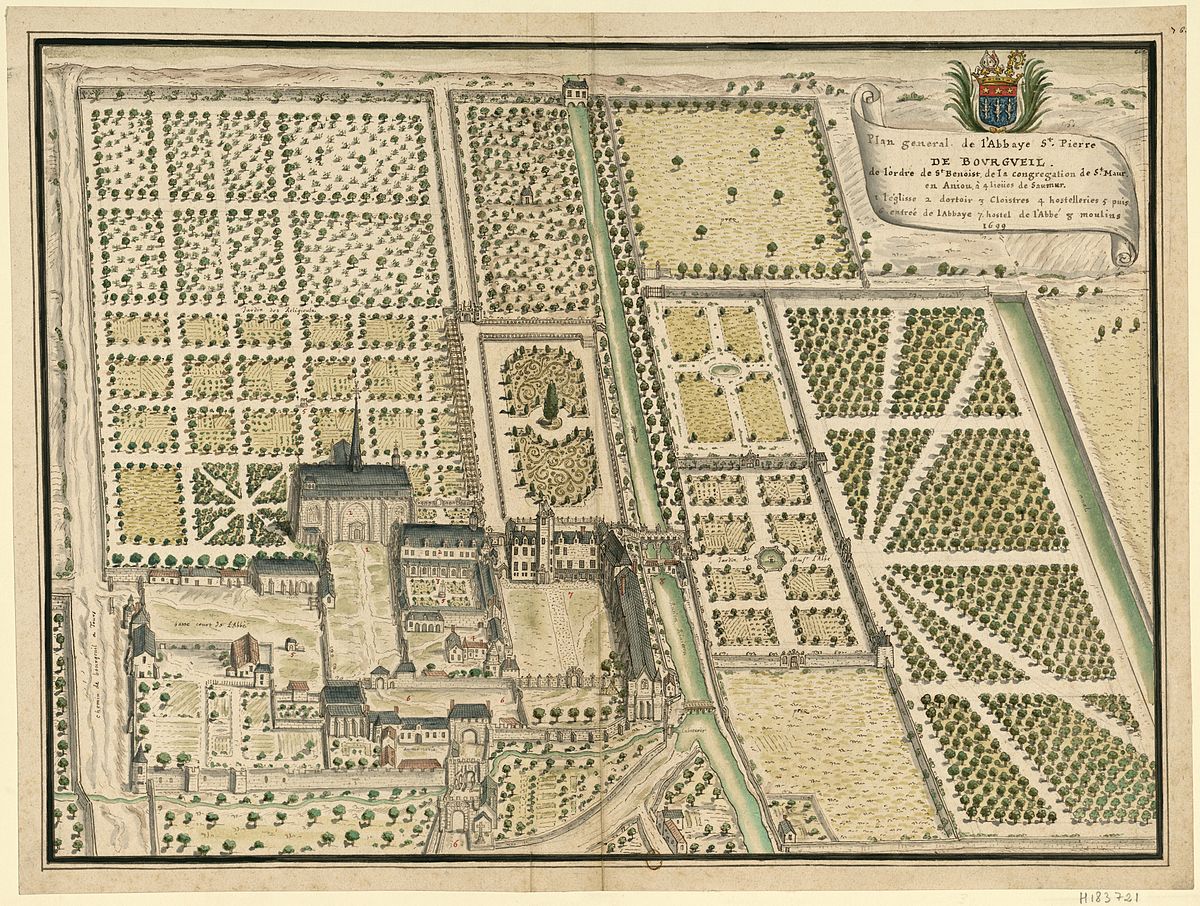

En 1093, nous avons une charte d'Herbert, surnommé Payen, qui fait enterrer sa mère Bénédicte dans le monastère de Saint- Pierre de Bourgueil, où son père était déjà enterré, et qui donne aux religieux de cette abbaye, en reconnaissance de la sépulture accordée à ses père et mère, une écluse située sur l'Indre. Hugues, Aimery et Chrétien, ses frères, Adda et Guiberge, ses sœurs, Pépin, mari d'Adda, consentent à cette donation. Cet abbé fait-il réellement preuve de zèle pour le rétablissement de la discipline, puisque l'on voit que de son temps on n'observe pas l'abstinence de la viande dans l'abbaye de Bourgueil, même le samedi ? Bien loin de s'y opposer, il blâme la conduite d'un moine de son abbaye, qui ne veut point se conformer à cet usage, il le qualifie même de juif qui observe le sabbat. L'abbé Baudry ou Baldric a fait la description de l'abbaye de Bourgueil en vers latins et loue la beauté du grand jardin abbatial. Mais ce n'est encore rien du temps de Baudri de Bourgueil, comparé aux embellissements, canaux, jardins, allées, fontaines et autres agréments et promenades, que les abbés vont faire faire dans les siècles qui suivent. Au XVIIIe siècle, ce lieu sera devenu l’une des plus délicieuses et agréables demeures du royaume. C’est néanmoins déjà, au début du XIIe siècle, un véritable trésor empli de simples où viennent puiser les moines médecins et que Baudry célèbre en ces termes : J’ai un jardin rempli de plantes parfumées où fleurissent la rose, la violette, le thym et le crocus, le lis, le narcisse, le serpolet, le romarin, le jaune souci, le daphné et l’anis. D’autres fleurs s’y épanouissent à leur tour de sorte qu’à Bourgueil le printemps est éternel.

Les successeurs de Gausbert de Blois au XIIe siècle

La première église abbatiale romane est démolie au XIIe siècle. Il faut que Baudry ait quitté l'abbaye de Bourgueil avant que d'être consacré évêque, car nous trouvons dès l'an 1106 un autre abbé que lui. Il s'appelle Humbert. Mais il ne figure pas sur toutes les listes.

- Guibert, (VIIIe abbé de 1107 à 1123) est d’abord prieur avant d’être élu abbé.

- Bernard, (IXe abbé de 1123 à 1126), auquel Aldéarde, vicomtesse de Thouars, donne ou confirme le prieuré de Saint-Léger. Il meurt le 17 février 1126 et est inhumé dans la salle capitulaire.

- Iterius, Xe abbé de 1126 à 1134) est d’abord prieur avant d’être élu abbé. Il est nommé évêque de Nantes en 1134 et donne sa démission d’abbé de Bourgueil.

- Pierre (XIe abbé de 1134 à 1148) est inhumé dans la salle capitulaire.

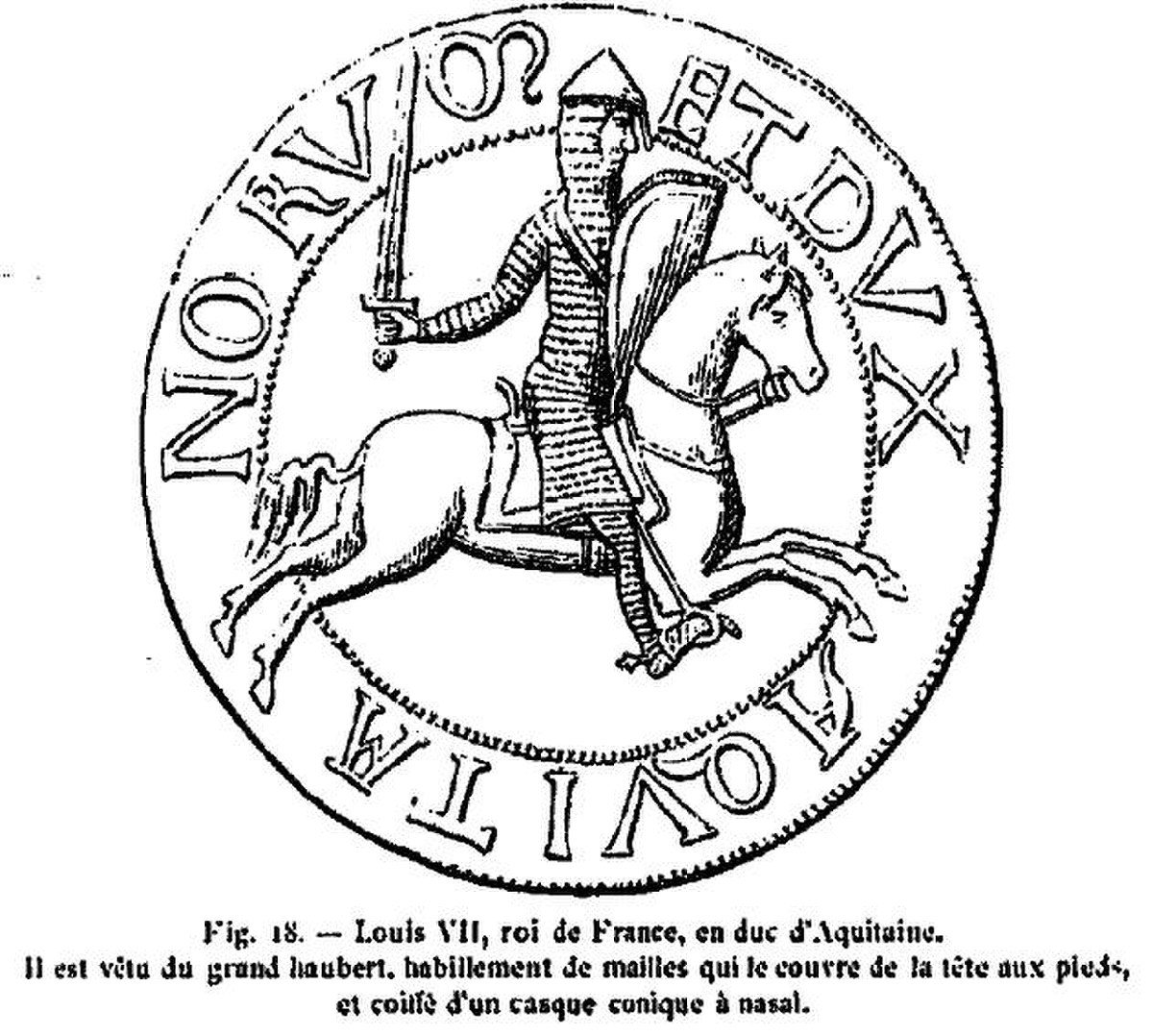

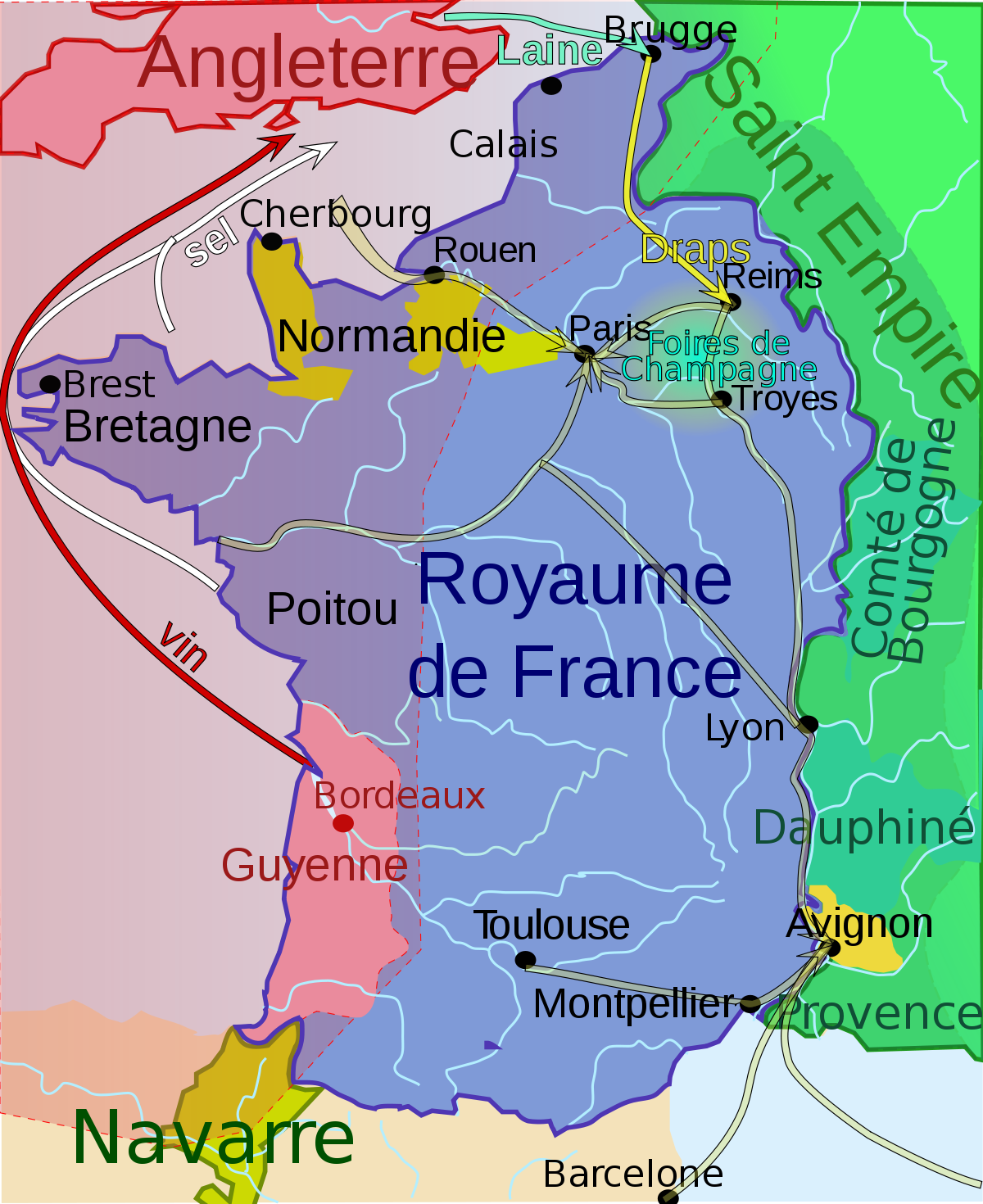

- Robert (XIIe abbé de 1148 à 1150). Ulger, évêque d'Angers de 1125 à 1148, écrit à l’abbé Suger de Saint-Denis, abbé de Saint-Denys, régent du royaume, pour lui faire agréer l'élection de Robert, qui est confirmée par Suger, à la prière d'Ulger. Le roi Louis VII, marié à Aliénor d'Aquitaine et donc duc d'Aquitaine, use de son droit de ratifier et d'approuver l'élection des abbés de Bourgueil. Mais cela n’est plus pratiqué depuis cette élection, à cause des guerres d'entre les François et Anglais.

- Aimery, (XIIIe abbé de 1150 à 1185). Un prieuré de bénédictins dit prieuré de la Breille à La Breille-les-Pins dépendant de l'abbaye de Bourgueil, est mentionné en 1169. En 1156, Henri II d'Angleterre, comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie, roi d'Angleterre (1154–1189) tient les États Généraux de ses provinces à Bourgueil. En 1179, Barthélemy de Vendôme, archevêque de Tours (1174-1206), place l'église de la Sainte-Croix de Tours sous l'autorité de l'abbaye de Bourgueil, et, en 1203, par ses lettres apostoliques, le pape Innocent III confirme cette concession. En 1782, la paroisse de Sainte-Croix sera supprimée le 1er janvier 1782.

Le prieuré de bénédictins Saint-Christophe, à Châteaufort, dépend au milieu du XIIe siècle de l'abbaye de Bourgueil. Il revient à l’église paroissiale et la maison diocésaine. Le prieuré de Bénédictins Saint-Gervais à Neuillé, à côté de Saumur, datant peut-être d’avant le XIIe siècle, appartient aussi à l’abbaye. Audeberte, abbesse de Fontevrault, et la communauté du dit lieu, s'accordent, en présence du roi Henri II d'Angleterre, avec l'abbé Aimery et l'abbaye de Bourgueil, au sujet des terres et des bois des Loges (de Lotgis), ci-devant prieuré conventuel de l'ordre de Fontevrault. Ingrandes-de-Touraine est un fief de l'abbaye de Bourgueil depuis la fin du XIIe siècle.

- Hilaire, (XIVe abbé de 1185 à 1207). Barthélemy de Chevreuse en 1192 donne à l'abbaye de Bourgueil neuf arpents de vigne à Bruyères-le-Châtel. En 1198. Raymond d'Ussé, fils de Jacquelin, donne au monastère de Bourgueil le domaine d'Ingrandes. Raimundus de Uicceio…. Hilaire fait restaurer les bâtiments claustraux qui tombaient ruines. Il meurt à Mirebeau et a sa sépulture dans ce prieuré de l’abbaye.

Les successeurs de Gausbert de Blois au XIIIe siècle

L'église paroissiale Saint-Martin à Houlette appartient d'abord à l'abbaye Saint-Cybard d'Angoulême. Elle est donnée à l'abbaye de Bourgueil, puis par la suite, en 1589, au prieuré d'Angoulême et enfin, en 1680, à l'abbaye Saint-Ausone d'Angoulême. Ce prieuré Notre-Dame-de-Beaulieu d’Angoulême a appartenu à l’abbaye de Bourgueil.

- Lucas, (XVe abbé de 1207 à 1212, auquel le pape Innocent III adresse la bulle de confirmation des privilèges de ladite abbaye, datée de 1208, en particulier à Châteaufort. Le pape Innocent III prend l’abbaye sous sa protection directe. Lucas est inhumé dan l’église de Bourgueil.

- Hubert, (XVIe abbé de 1223 à 1235). La possession du prieuré de bénédictins Saint-Christophe, à Châteaufort, lui est confirmé au mois d’octobre 1230. Il est cité dans des chartes de 1215, 1223, 1224, 1225 et 1230. En 1227, un vidimus donné, sous le sceau royal de la prévôté de Paris, des lettres de Louis, roi de France, qui enjoint à ses baillis de protéger et de défendre les biens des religieux de Bourgueil qui se trouveraient situés dans leurs bailliages ref> Anno Domini M CC XXVII, mense septembri. Date du Vidimus. —, le mercredi xxx° jour du moys de may Hubert fait construire des murailles tout autour de l’abbaye.

- Guy (XVIIe abbé de 1235 à 1238) est inhumé dans la salle capitulaire.

- Geoffroy, (XVIIIe abbé de 1238 à 1257). L’an 1246 voit l’édification de la première église abbatiale gothique.

De son temps, en 1260, naît à Bourgueil, Étienne de Bourgueil, dans une famille de condition modeste, selon Louis Moréri. Ce Bourgueillois, élevé par les moines, ne devient pas abbé de Bourgueil, mais professeur de droit à Angers, puis archevêque de Tours (1324-1334) et fondateur d'un collège à Paris, où il loge hôtel Bourgueil. En 1333, Étienne de Bourgueil fait édifier le collège de Tours. Les abbés de Bourgueil ont leur maison de ville, l’hôtel Bourgueil, à Paris, rue de la Calandre, dont ils héritent d’Étienne de Bourgueil.

- Guillaume , (XIXe abbé de 1257 à 1274), cité en 1257 est inhumé dans l’église. En 1263, du temps où il est abbé, Hugues dit l'archevêque, seigneur de Parthenay, s'accorde avec les religieux de Bourgueil, au sujet des droits et coutumes, angarias, parangarias et costumas qu'il veut exiger des hommes de l'abbaye demeurant aux lieux et territoires de Bucello, de Focaio, de Ozaio et de Saneto, Lauro. L'ermitage et la Chapelle de Bermont appartiennent, vers la fin du XIIIe siècle à l'abbaye de Bourgueil, qui y entretient un religieux. Or Bermont, situé au nord de Domrémy-la-Pucelle, est fort éloignée du monastère de Bourgueil et plus onéreuse que profitable à ce dernier ; aussi les Bénédictins jugent-ils avantageux de s'en défaire et c'est ce qu'ils font en faveur de Geoffroy de Bourlemont le lundi avant la Saint-André en l'an de grâce 1263.

- Hugues, (XXe abbé de 1274 à 1301), continue la reconstruction de l’église et consacrée par l’évêque d’Angers. L’abbé y est inhumé. En 1275, des lettres du roi Philippe de France autorisent l'acquisition faite dans ses arrière-fiefs, par l'abbé et les religieux de Bourgueil, d'un hébergement avec toutes

ses dépendances, et les autorise à convertir en bien de mainmorte, dans ses fiefs et arrière-fiefs, jusqu'à la somme de cinquante livres tournois.

- Geoffroy II, (XXIe abbé de 1301 à 1303).

- Gillebert de Vernou, (XXIIe abbé de 1303 à 1316) est inhumé dans le chœur de l’église.

L’abbaye pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453)

- Gervais, (XXIIIe abbé de 1316 à 1355).

Lettres patentes de Philippe VI de France, déclarant que le monastère de St-Pierre de Bourgueil a toujours été placé sous la sauvegarde royale, qu'il entend qu'il en soit toujours de même à l'avenir et mandant aux baillis de Touraine, d'Anjou et du Maine et au sénéchal de Poitou, qu'ils veillent à ce que les religieux jouissent de tous leurs privilèges, tant pour leur dit monastère que pour leurs prieurés.

Gervais meurt le 2 novembre 1355 et est remplacé par Bertrand de Vignac.

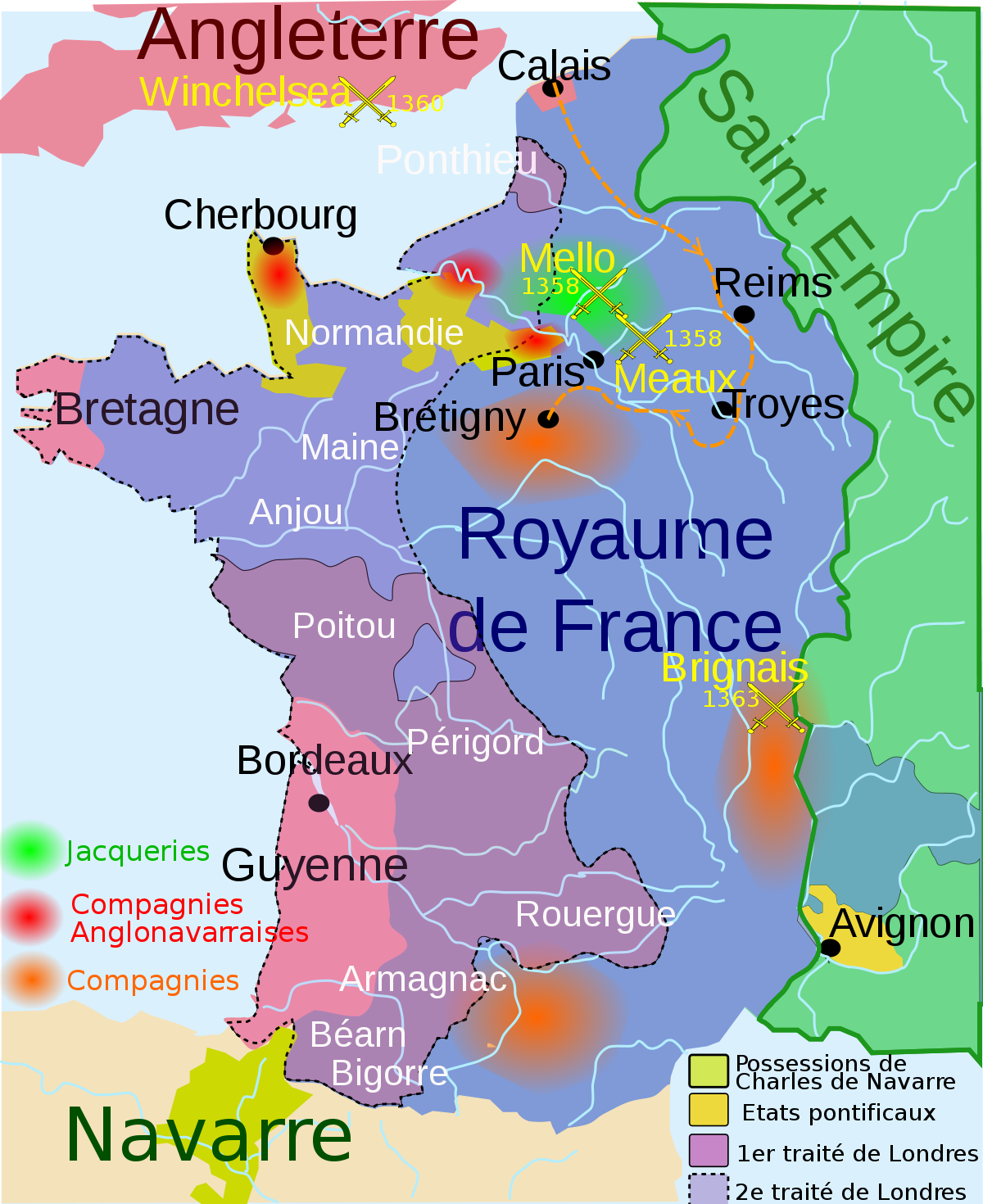

- Bertrand de Vignac (XXIVe abbé, de 1355 à 1361) est enterré dans le chapitre. L'édifice a du fait des guerres à subir de nombreuses avaries. C’est sous l'abbé Bertrand de Vignac, en 1361, que l'église est brulée par les ennemis du royaume.

- Joscelin, (XXVe abbé de 1361 à 1371) est élu en mars 1361 et meurt le 5 septembre 1361.

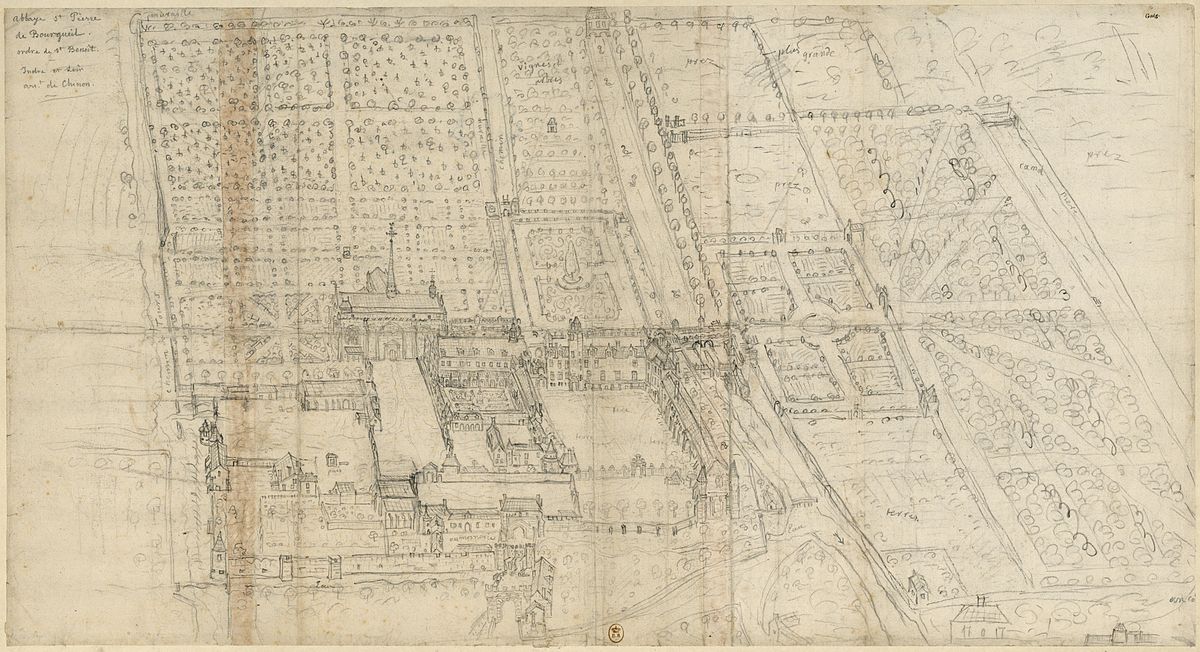

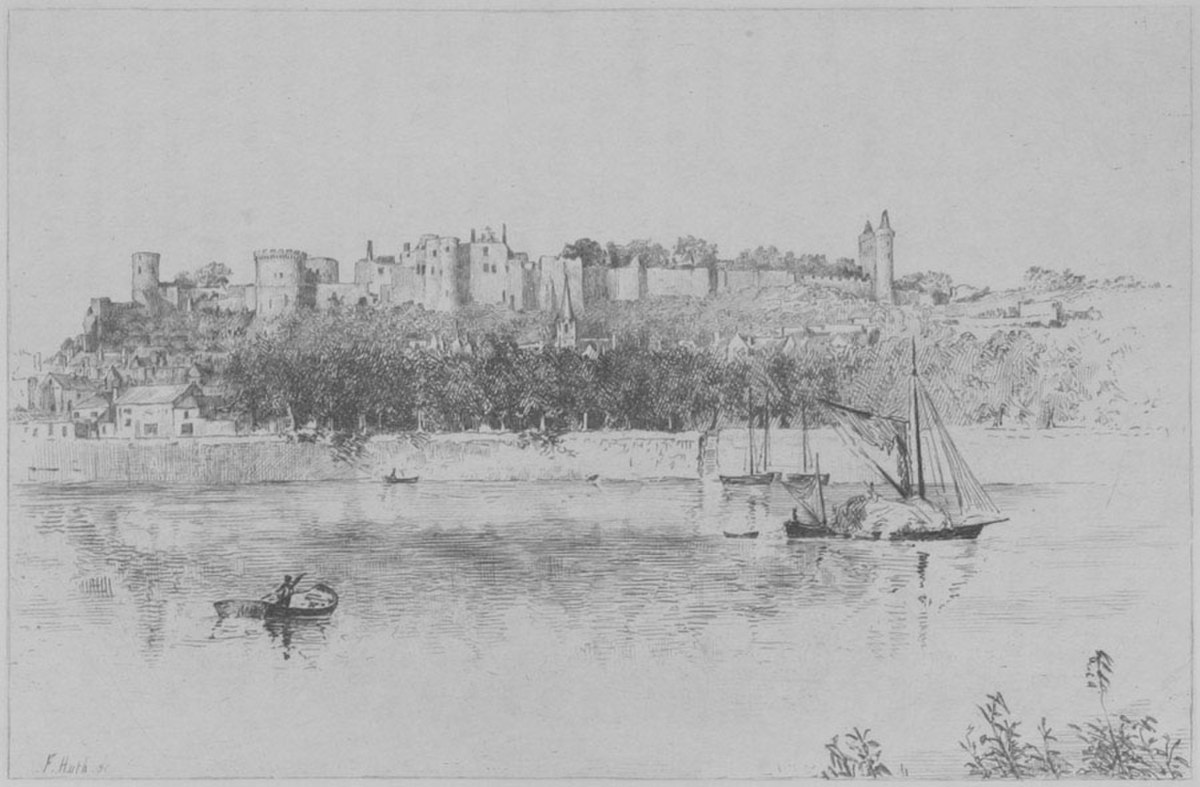

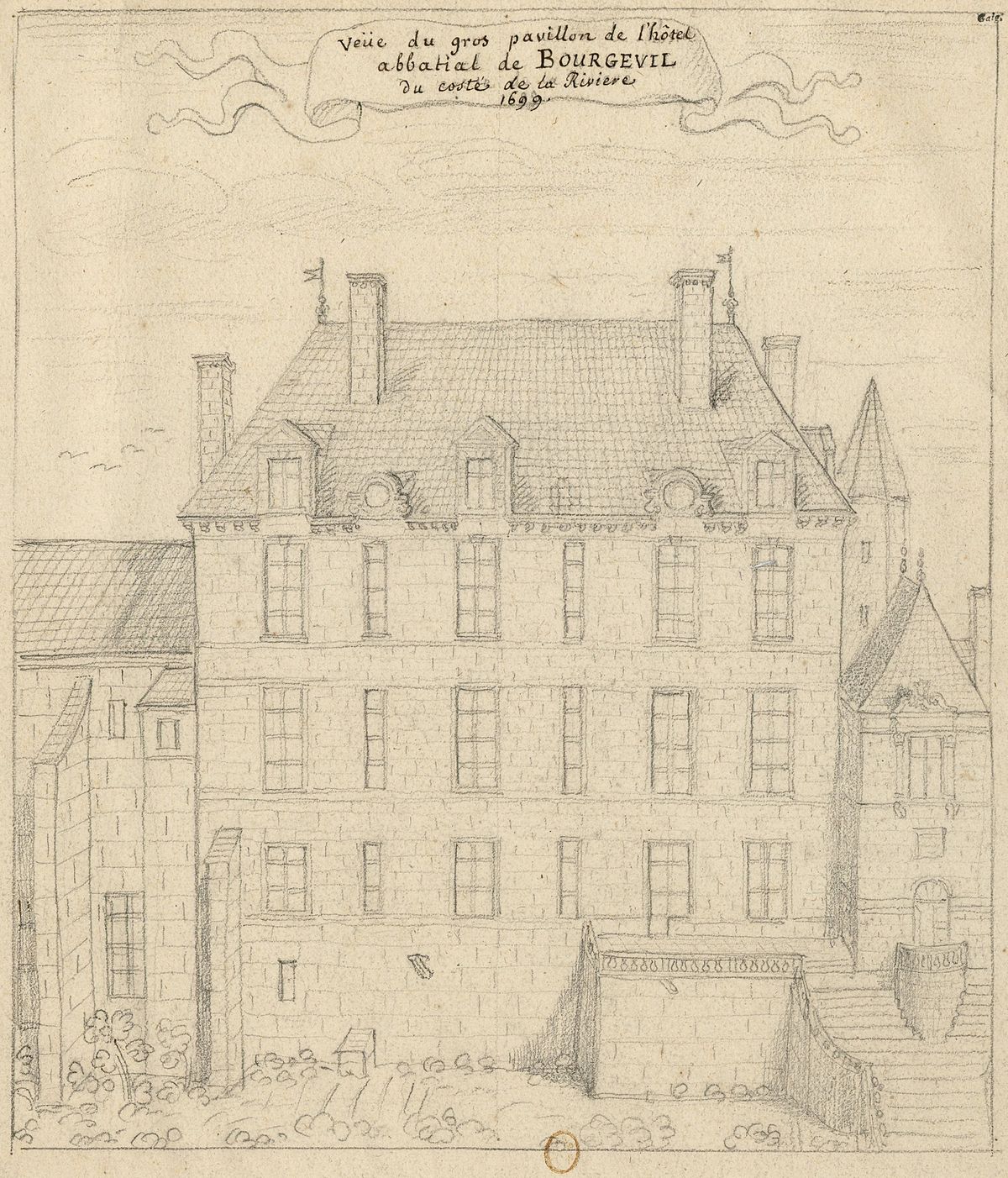

De son temps, Bourgueil est ravagée par les Grandes compagnies. Le 30 avril 1361 l’abbaye et la ville sont incendiées. En conséquence de cela, le roi Charles V de France donne l’ordre de fortifier l’abbaye. Une nouvelle église abbatiale, plus monumentale est mise en chantier (le chœur comportait 70 stalles) ; elle demeurera inachevée. Autour de son église, l’abbaye comprend un château abbatial, un cloître, une galerie, des dortoirs de moines, des ateliers, l’hôtellerie, l’infirmerie, l’ancienne cuisine (semblable à celle de Fontevraud), les écuries, le chenil, sans oublier greniers et celliers flanqués de tourelles circulaires (chapelle actuelle), et le moulin du monastère, les jardins, en particulier les vignes du prieur et de l’abbé.

En 1370 des lettres du roi Charles, adressées à son frère, le duc d'Anjou, précisent que l'abbaye et les religieux de Bourgueil ont toujours été sous la protection immédiate des rois de France, et que l'abbé ne doit serment qu'à lui. En conséquence, il lui enjoint de demander à ses officiers de ne point obliger les religieux à des choses auxquelles ils ne sont point astreints.

Chevauchée d'Édouard III en 1359-60

Territoires cédés par la France à l'Angleterre par le traité de Brétigny (suit le tracé du premier traité de Londres) Bourgueil est entre 1356 et 1363 toujours à la limite du frontière du royaume de France et donc très convoitée.- Pierre de Voyer, (XXVIe abbé de 1361 à 1371), d’une famille noble tourangelle, les Voyer. Il est nommé le 22 septembre 1361 et meurt le 17 avril 1371. En 1362, une charte de Charles, régent, au bailli de Touraine ou à son lieutenant, lui notifie que la difficulté des communications, et sur les représentations des religieux de Bourgueil, il accorde un délai à leur nouvel abbé, pour venir faire entre ses mains sa prestation de serment. L’abbé hésite t’il à prêter serment au roi de France ? Des lettres du roi Charles, en 1363, précisent que l'abbaye de Bourgueil, étant de fondation royale et sous sa garde spéciale, relève de l'autorité royale sans moyen ; que c'est à tort que le duc de Gascogne a mis le séquestre sur les biens de l'abbaye situés en Gascogne, parce qu'il ne peut exiger serment de l'abbé pour les dits biens. Ce Pierre de Voyer reçoit, le 15 avril 1364, de Guillaume de Saint-Clair, des droits sur certains de ses biens. L’abbaye est désormais fortifiée. On y entre par une porte, flanquée de deux tours, munie d’un pont-levis. Deux murs crénelés défendent Saint-Pierre de Bourgueil-en-Vallée.

- Mathieu Gauthier, (XXVIIe abbé de 1372 à 1384), prête serment au roi le 8 juin 1372. Nous avons des lettres du bailli de Touraine, référant celles de Charles, dauphin et régent, qui fait savoir que l'abbé de Bourgueil a prêté entre ses mains le serment auquel il est tenu, et qu'en conséquence tout arrêt ou empêchement mis sur le temporel de l'abbaye doit être levé. Donné à Tours, sous le scel de notre bailliage, le huitième jour de juin, l'an de grâce mil trois cens soixante et douze. Cet ancien conseiller du roi, originaire du Limousin fait faire quatre cloches pour l’abbaye. En 1383, un accord entre les religieux de Bourgueil et Hue de Bellay, chevalier, seigneur de Bellay et consors. Hue, renonçant pour lui et les siens à ses prétentions et confessant n'avoir nul droit en ladite forêt. Nous avons aussi un mandement impétré de par les messieurs de Bourgueil, se plaignant de Raoul de Razilly, de Hue, sieur du Bellay, de Jehan de Maillé, chevaliers, et autres, qui s'étaient trouvés avec leurs chiens dans la forêt de Bourgueil et qui prétendaient en avoir le droit. Mathieu Gauthier a sa sépulture dans le chœur de l’église abbatiale. Du Guesclin débarrasse la ville des Anglais en 1378.

- Guillaume de Ladan ou Le Dan, (XXVIIIe abbé de 1386 à 1395), naît à Rillé, et meurt le 4 mars 1395. Il est enseveli dans le chœur de l’église abbatiale, qu’il a rétabli après l’incendie de 1361. Il fait d'autres importantes réparations dans l’église. Guillaume est inhumé dans le chœur de l’église.

- Pierre Girard, (XXIXe abbé de 1395 à 1418). Il continue les travaux dans l’église et donne à l’abbaye le fief de Chapil dans la paroisse de Brain-sur-Allonnes.

- Jean Reversé, (XXXe abbé de 1418 à 1425), reçoit du pape l’autorisation de porter la mitre. De son temps a lieu l’inauguration de la nouvelle église. Ses armes (deux cloches et une clé sont sculptées au-dessus de l’autel). Il meurt le 17 décembre 1425, affligé des désordres dus aux occupations militaires. Pendant deux ans, 200 cavaliers occupent la ville et l’abbaye et y font beaucoup de dégâts. Ne pouvant les payer leur chef Pierre de Culant leur conseille de voler les paysans, les possédants et les religieux dans toute la région. Il est inhumé dans la chapelle Saint-Thibault.

- Raoul Berruyer, (XXXIe abbé de 1425 à 1426). Son élection est imposée aux religieux par Pierre de Culant, commandant de la garnison de Bourgueil qui vend à beaux comptant la dignité devenue vacante. Berruyer échange en mai son abbaye contre celle de Seuilly.

- Eustache de Maillé, (XXXIIe abbé de 1426 à 1439), est membre de La plus grande maison de Touraine, dit l'auteur des Additions aux mémoires de Castelnau, et qu'on peut dire encore des plus anciennes et des plus illustres du royaume, et parent de trois archevêques de Tours. Abbé de Seuilly, il devient, à la suite d’un échange, abbé de Bourgueil en 1426. Il fait un accord avec ses religieux touchant les aliments et pitances l'an 1437. Il fait relever la flèche du clocher, reconstruire des bâtiments et construire un mur autour des jardins. Eustache de Maillé donne deux orgues à l’abbaye en 1439. Quant à l'administration des biens, l'abbé Eustache de Maillé est en conflit avec Gilet Dupont, sergent à Chinon et Jean Foulques. En 1372, 1415 et 1434, dans des lettres les rois Charles VI de France et avant lui de Charles V de France, déclarent que les abbayes de Bourgueil, de Saint-Julien de Tours et autres, situées en Touraine, ont toujours été spécialement placées sous la garde royale, et donc que le duc d'Anjou, ou tout autre, ne peut s'immiscer dans leurs affaires. Dans une sentence du lieutenant du bailli de Touraine, siégeant à Chinon, en 1436, il apparaît que les sergents du duc de Touraine et d'Anjou n'ont aucun droit de faire exploits de justice en la terre et seigneurie de Bourgueil. Une autre sentence prononcée es assises royaux de Chinon, au profit des religieux de Bourgueil, contre le prévôt du dit lieu de Chinon, au sujet de la juridiction du lieu de Bourgueil en 1438. De graves conflits existent aussi entre les moines et cet abbé Eustache de Maillé. En 1428, la ville est prise par les Anglais et l’on se bat dans ses rues et dans l’abbaye.

- Louis Rouault de Gamaches, (XXXIIIe abbé de 1439 à 1450), seigneur de La Rousselière, de la famille poitevine des Rouault, seigneurs de Gamaches, est religieux à Bourgueil et prieur du prieuré d’Auzay, en Vendée. Il est élu le 30 octobre 1439 abbé par ses confrères. C’est lui qui commence la construction de l’hostel abbatial de Bourgueil. En (1455, le roi le nomme évêque de Maillezais). Alors surgit à Bourgueil un conflit comme dans beaucoup d'autres monastères, les religieux voulant élire leur abbé. Ils choisissent un certain Simon de la Verrue. Le roi Charles VII doit imposer ses décisions par des mesures énergiques.

De la guerre de Cent Ans à la Renaissance

- Étienne de Faulquier (XXXIVe abbé de 1450 à 1455), ancien religieux de Saint-Étienne de Caen est nommé abbé commendataire de Bourgueil par Louis XI. Il est inhumé dans le chœur de l’église.

- Louis Rouault de Gamaches, (XXXVe abbé de 1455 à 1475), est nommé abbé, cette fois-ci commendataire, de Bourgueil en 1468. Il répare les dortoirs et fait bâtir une partie du cloître en 1472, où l’on voit ses armoiries De sable à deux léopards d’or, l’un sur l’autre. L’abbé reçoit Louis XI du 13 au 16 août 1469. Il donne sa démission en 1475.

- Jean V Héberge, (XXXVIe abbé de 1475 à 1479), évêque d'Evreux, est nommé abbé commendataire de Bourgueil. Louis XI lui remet ses droits de 80 livres. Il meurt à Paris, le dimanche 28 août 1469. L'évêque Miles fait ses obsèques dans l'abbaye de Saint-Victor hors les murs de Paris, assisté des religieux dudit couvent.

- Guillaume de Clugny ou Cluny, (XXXVIIe abbé de 1479 à 1481), ancien maître des requêtes des ducs de Bourgogne, est nommé chanoine de Saint-Gatien et de la Saint-Martin de Tours. Il devient évêque de Poitiers en 1479. Une réprimande du roi l’affecte et il meurt de déplaisir en 1481.