Alfred Wegener - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Ses théories

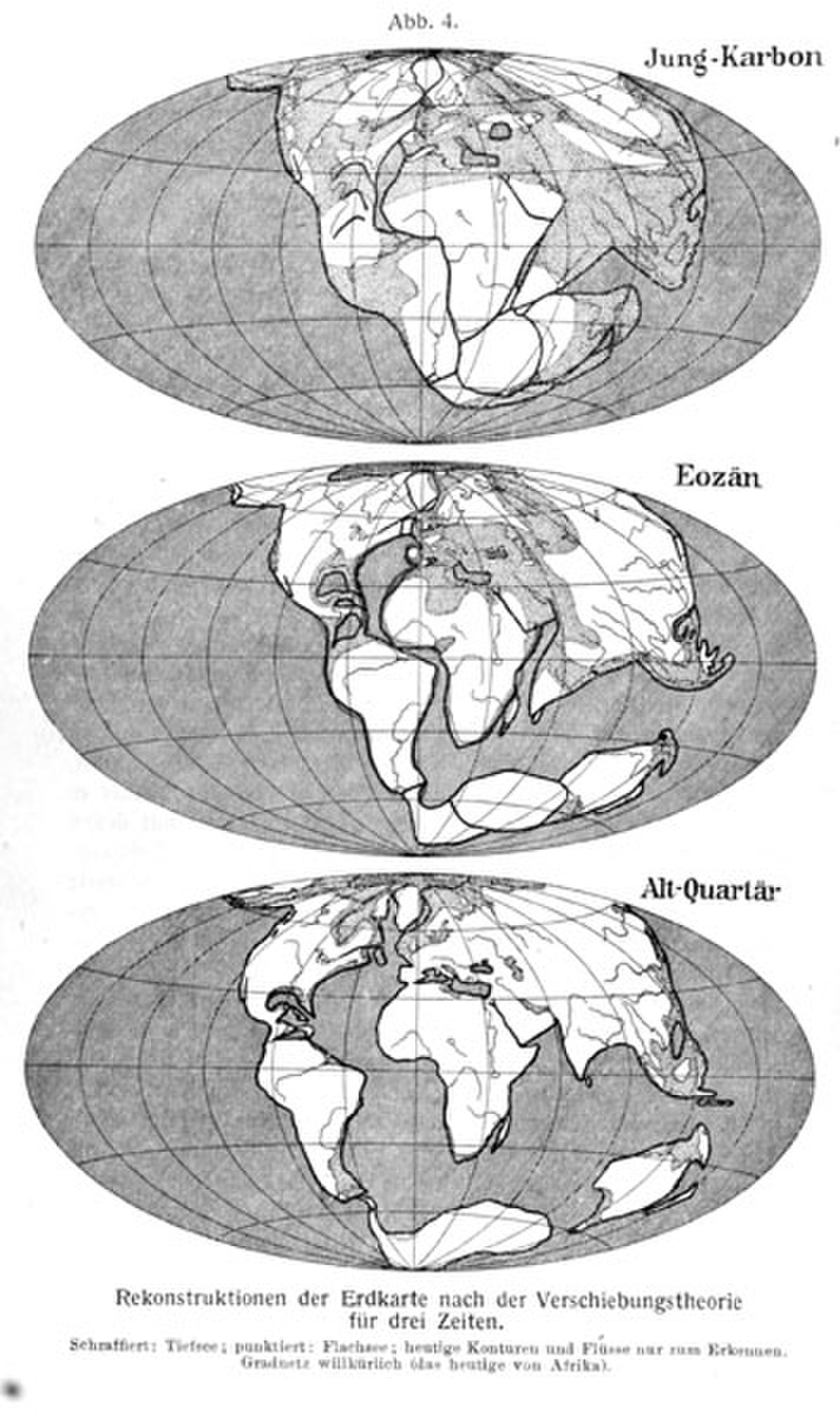

Il publie en 1915 la première édition de son livre La genèse des continents et des océans (après un premier article sur La translation des continents écrit en 1912), dans lequel il propose une nouvelle théorie associant géophysique, géographie et géologie. Cette théorie s'appuie sur des bases géologiques étayées et constitue une hypothèse cohérente et bien argumentée à quelques détails près. Dans ce livre qui connaîtra trois autres éditions (en 1920, 1922 et 1929) et de nombreuses traductions (en français, en espagnol, en russe et surtout en anglais), il rejette le modèle de l'époque expliquant la présence des montagnes et des océans par des plissements dus au refroidissement de la Terre (selon la métaphore de la pomme ridée). Les élements qui le poussent à chercher une nouvelle théorie sont liés à la distribution particulière des chaînes de montagnes à la surface du globe, notamment sous la forme de cordillères sur le pourtour de l'océan Pacifique et de la chaîne des Alpes se prolongeant sur le continent asiatique. Les différentes éditions représentent un travail de refonte complète des éditions précédentes en prenant en compte toutes les critiques à sa théorie.

Sa théorie s'appuie principalement sur la complémentarité qu'il constate entre les côtes et certaines structures géologiques de part et d'autre de l'océan Atlantique et sur la présence de faunes communes aux ères primaire et secondaire en Amérique et en Afrique du Sud, à Madagascar, en Inde, en Australie et dans l'Antarctique. On lui objecta que cette complémentarité ne serait qu'une illusion disparaissant pour un niveau très différent de la mer. Toutefois cette complémentarité topographique n'est pas le seul argument présenté par Wegener. De multiples indices confortent l'idée d'une dérive des continents, qui auraient formé il y a 200 millions d'années un super-continent unique, la Pangée, bordé d'un super-océan, la Panthalassa :

- Arguments géologiques : similitude des ensembles géologiques situés de part et d'autre de l'océan Atlantique (âge et nature des terrains, orientation des déformations)

- Arguments paléontologiques : les fossiles des continents américain et africain montrent que la faune et la flore de ces deux continents étaient très semblables jusqu'au début de l'ère secondaire (-200 millions d'années), époque à partir de laquelle les fossiles divergent sur chacun des continents.

- Arguments climatiques : des indices de climats anciens très différents des climats actuels, qu'un simple changement du climat global de la Terre ne suffit pas à expliquer. Ainsi, la présence de tillites datées du carbonifère en Afrique du Sud et en Australie attestent d'un climat glaciaire à cette époque, tandis que des fossiles de fougères arborescentes retrouvés dans les sédiments carbonifères d'Europe et d'Amérique du Nord témoignent d'un climat tropical à la même époque.

Wegener tente également de démontrer que l'Amérique s'éloigne de l'Europe en utilisant des calculs de géodésie et sur la transmission des ondes radio. Cependant, ces techniques ne donnent pas les résultats escomptés. Des recherches ultérieures confirmeront toutefois ce mouvement et détermineront sa vitesse effective.

La principale faiblesse que présente la théorie de Wegener est liée à la raison véritable de la dérive des continents : ignorant à l'époque les mouvements de convection du magma, il impute l'origine de ces mouvements aux marées lunaires. Cette hypothèse par trop inexacte permet aux géophysiciens opposés à cette idée (dont notamment le Britannique Harold Jeffreys) de la torpiller en « démontrant » qu'elle est physiquement irréalisable. Cette opposition forte a eu pour conséquence de conforter pour un temps la communauté des géologues sur ses positions « antimobilistes ». Dans le meilleur des cas, on estimait que la théorie de Wegener faisait beaucoup d'hypothèses pour expliquer et prédire bien peu.

Wegener trouvera cependant un soutien dans la communauté scientifique de l'époque, principalement avec le Suisse Émile Argand, le Sud-Africain Alexandre L. Du Toit, l'Écossais Arthur Holmes (lequel propose une explication à l'origine de la dérive par la radioactivité) ou l'Américain Reginald Daly.

Après la guerre, son frère et lui sont nommés respectivement professeur extraordinaire de météorologie à l'université de Hambourg (qui vient d'être créée) et chef de section à l'Observatoire maritime de Hambourg. En 1924, Alfred accepte un poste de professeur de météorologie et géophysique en Autriche, à l'université de Graz.

L'année 1928 marque un tournant dans son travail de refonte de son livre : il décide de ne plus continuer car il considère qu'il pourrait ne pas arriver seul à bout de la tâche en raison de l'abondance et de la spécialisation des ouvrages concernant les translations continentales.

À la même période, Koch meurt et l'expédition qu'il comptait effectuer avec lui au Groenland est compromise. Il constitue alors une équipe entièrement allemande, avec le soutien de l'institution chargée de la recherche allemande. Un premier repérage d'été lui permet de déterminer les meilleures conditions pour gravir l'inlandsis depuis la côte ouest de l'île. En 1930, l'expédition principale s'élance, dont un des principaux résultats est la mesure de l'épaisseur de l'inlandsis qui atteint plus de 1800 m d'épaisseur. Il termine son expédition avec son seul compagnon Rasmus Villumsen. On ne les reverra plus et mourront sur place aux environs du mois de novembre. Le corps de Wegener fut retrouvé gelé dans son sac de couchage le 12 mai 1931. Le corps de Villumsen ne fut jamais retrouvé; vu l'accumulation de neige, il doit actuellement se trouver à 100 m de profondeur sous la glace.