Château de Saint-Cloud - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Reconstruction du château de Saint-Cloud

Depuis 2006, l'association "Reconstruisons Saint-Cloud !" milite activement en faveur de la reconstruction du château dont subsiste l'ensemble des fondations, soit 25 % de l'édifice, que ce soit en termes de volume ou de coût financier (selon l'Architecte en Chef des Monuments Historiques, M. Pierre-André Lablaude).

S'inspirant directement de l'actuelle construction (totalement autofinancée) du château fort de Guédelon dans l'Yonne, cette association propose que la reconstruction du château de Saint-Cloud soit effectuée également dans le cadre d'un chantier ouvert au public dont les entrées payantes serviraient au financement des travaux, permettant ainsi la création d'un musée vivant des métiers d'art. Ce projet - soutenu entre autres par Jack Lang - reçoit un excellent accueil, aussi bien des partis politiques (de droite et de gauche), que de la presse

N'étant pas situé en plein cœur de Paris mais à cinq kilomètres de la capitale, d'une part, se trouvant au milieu d'un espace vert de 460 ha, d'autre part, la reconstruction du château de Saint-Cloud apparaît à beaucoup - notamment pour des raisons urbanistiques - comme un projet plus réaliste que la reconstruction du palais des Tuileries.

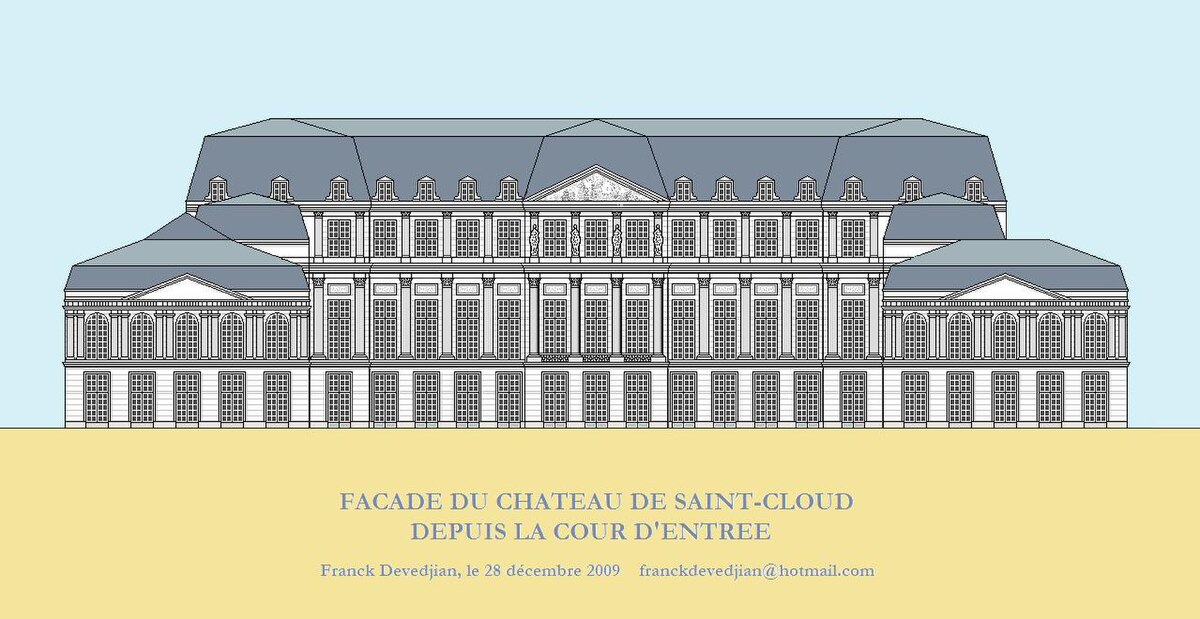

Architecture

Le château des Gondi

Au XVIIe siècle, la maison de Jean-François de Gondi est une juxtaposition hétéroclite de pavillons et corps de bâtiments sans recherche de symétrie. Elle s’ouvre à l’est sur une cour, bordée par une galerie à arcades. La belle façade regarde le sud et s’ouvre sur une terrasse décorée de parterres de broderies. Elle s'orne des portraits sculptés des quatre souverains qui se sont succédé depuis 1560 (Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII). À son extrémité s’élève un haut pavillon à quatre niveaux dominant la Seine. La propriété est entourée de 12 arpents (5 hectares) de terrain.

Ce château a été gravé par Israël Silvestre et Adam Pérelle. Selon les témoignages contemporains (mais cela n'apparaît guère sur les gravures), il était à l'italienne – c'est-à-dire couvert d'un toit plat – et les façades en étaient peintes à fresque. Les jardins, qui descendaient en terrasses jusqu'à la Seine, étaient dotés de toutes les attractions alors à la mode en Italie : cascades, grottes, fontaines, etc. En subsiste le grand jet, dans le bas du parc.

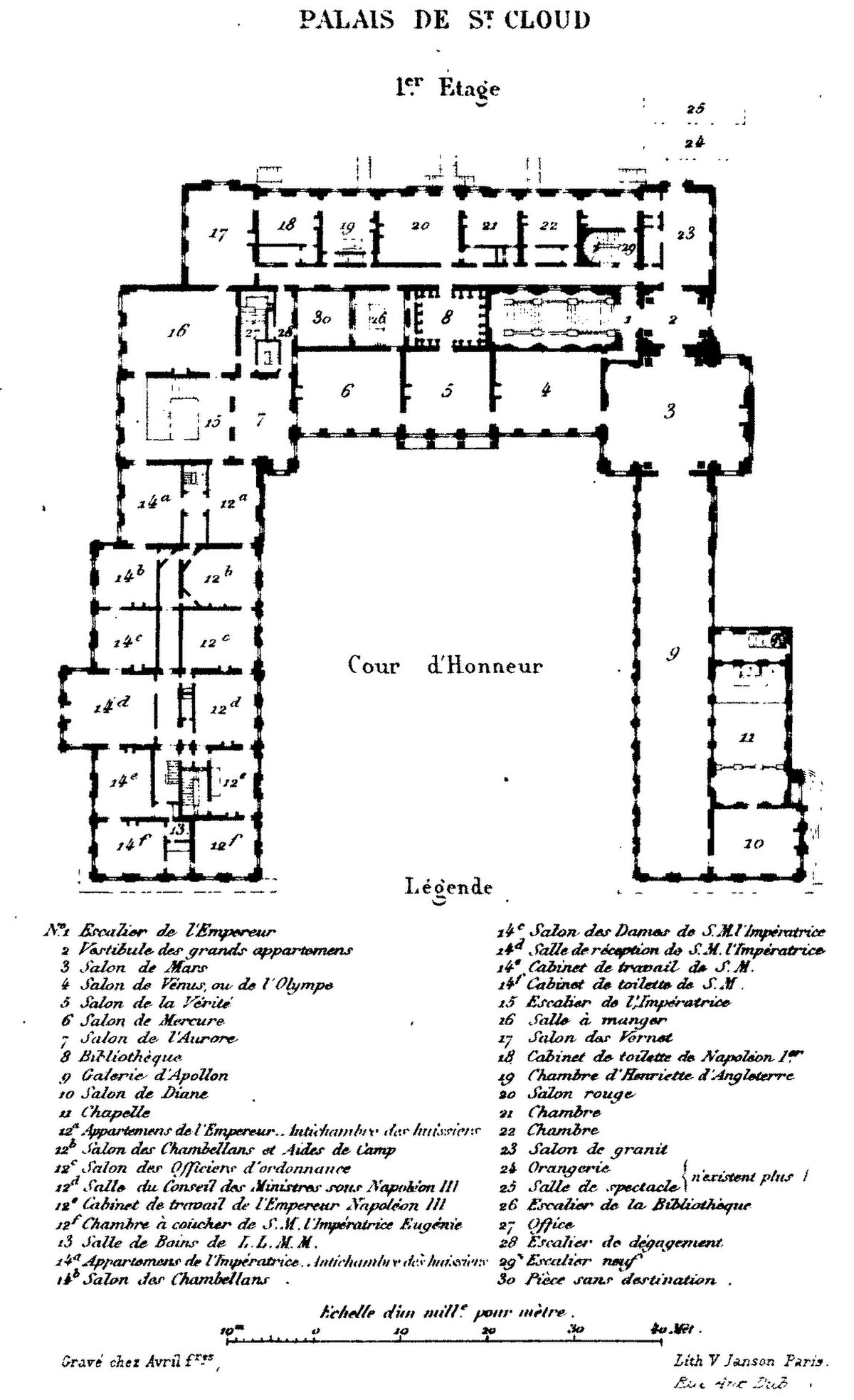

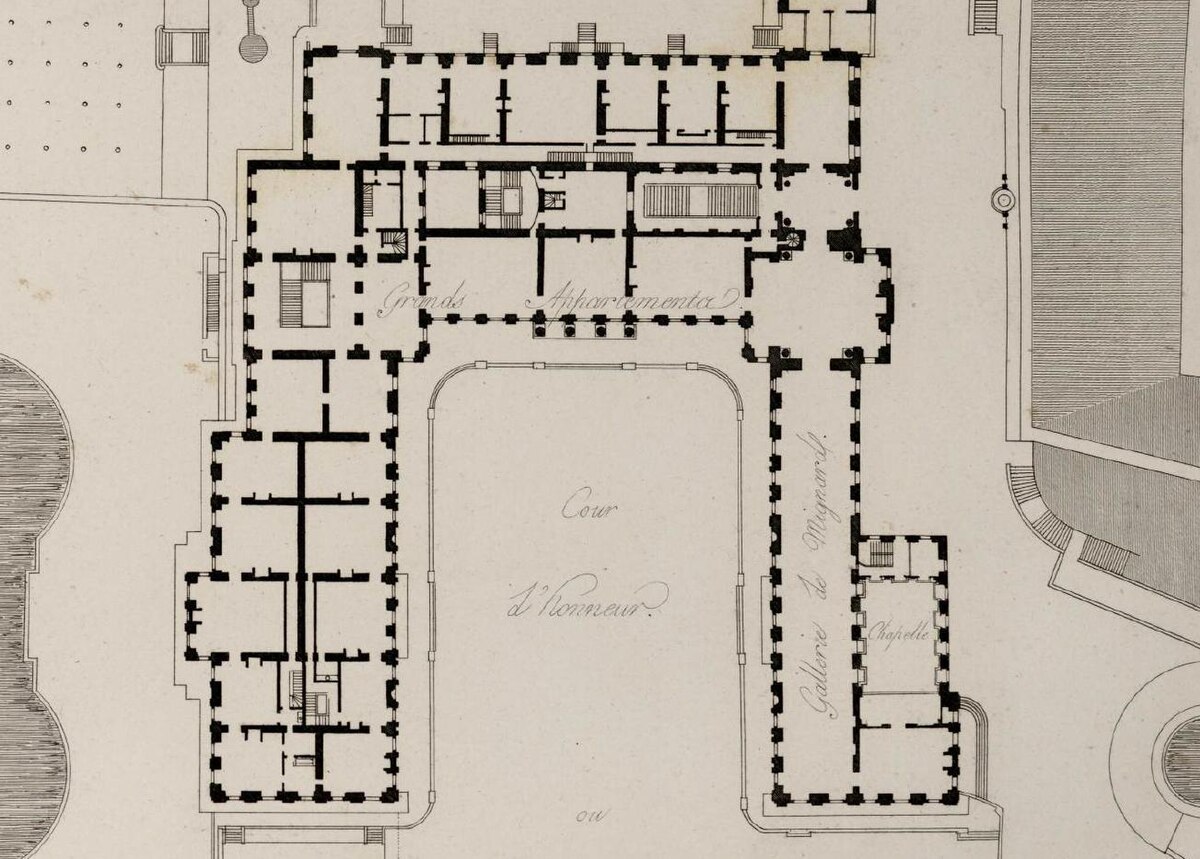

Le château de Monsieur

Le château construit par Monsieur affecte la forme d'un U ouvert vers l'est, face à la Seine. Le château des Gondi est intégré dans l'aile gauche. Sur l'arrière, une longue orangerie forme aile dans le prolongement de l'aile droite sur cour. L'avenue d'entrée, bordée par les communs et les dépendances (conservés), part en biais en direction du pont. Hardouin-Mansart construit dans l'aile gauche un grand escalier dans le style de l'escalier des Ambassadeurs de Versailles (détruit en 1752).

L'intérieur se signale notamment par le décor exécuté en 1660 par Jean Nocret dans l'appartement de l'aile gauche (appartement de Madame) et par la galerie d'Apollon, longue de 45 mètres, située dans l'aile droite, entièrement décorée par Pierre Mignard (1677-1680) : la magnificence de cet ensemble vaudra au peintre de supplanter à Versailles son rival Charles Le Brun. L'orangerie, quant à elle, est décorée de fresques par Jean Rousseau.

Dessiné par André Le Nôtre, le parc de Saint-Cloud affecte le dessin habituel du célèbre paysagiste, ordonné selon deux axes perpendiculaires dont l'un est parallèle à la Seine. La manière dont Le Nôtre a tiré parti d'un relief accidenté et d'une situation complexe – le château se trouvant implanté à mi-colline et non sur la hauteur – est extrêmement remarquable, tout comme la sophistication du plan. La Grande Cascade, construite en 1664-1665 par Antoine Le Pautre et qui a fort heureusement été conservée, en est l'un des éléments les plus notables. Le bassin et le canal du bas ont été ajoutés par Hardouin-Mansart en 1698-1698.

Les transformations des XVIIIe et XIXe siècles

La dernière campagne de travaux importante est celle menée par Richard Mique pour Marie-Antoinette en 1787-1788. Il élargit le corps de logis et la moitié adjacente de l'aile gauche et refait les façades côté jardin de ces parties. Il fait démolir l'escalier construit par Hardouin-Mansart et construit un nouvel escalier en pierre pour accéder aux appartements de parade.

En revanche, les occupants ultérieurs de Saint-Cloud Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier et Napoléon III n'y font réaliser que des aménagements limités, essentiellement des travaux de décoration intérieure.

Napoléon Ier fait transformer en salle du trône, le salon de Vénus, décoré par Lemoyne et Nocret. Napoléon III fait démolir l'Orangerie et la salle de Théatre en 1862. L'impératrice fait transformer en un salon de style Louis XVI l'ancienne chambre d'Henriette d'Angleterre.

En 1864, le Château, ses dépendances et son parc sont décrits ainsi : Le parc contient 392 hectares. Le Château et ses dépendances renferment en outre les appartements de l'Empereur et de l'Impératrice, 45 appartements de maître, 600 logements de suite, des écuries pour 232 chevaux, remise pour 20 voitures, corps de garde pour 180 hommes d'infanterie et 34 de cavalerie, non compris la caserne des gardes du corps qui contient 1500 hommes d'infanterie et 150 de cavalerie.

Saint-Cloud aujourd'hui

Le domaine national de Saint-Cloud est aujourd'hui affecté au ministère de la culture et donné en gestion au Centre des monuments nationaux. Il est ouvert au public et il est même possible d'y circuler en voiture, moyennant l'acquittement d'une taxe.