Lycée César-Baggio - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Baggio dans le quartier Lille-Moulins

Lille était construite sur des marécages en particulier le quartier du Vieux-Lille. Lille était entourée de moulins, surtout situés à Esquermes et au faubourg des moulins qui deviendra en 1833 la commune de Moulins (Moulins-Lille en 1849), laquelle sera annexée en 1858. Au XVIIe siècle, Moulins est appelé Faubourg des malades, du fait de la présence d'une maladrerie, qui remontait au XIIIe siècle. Elle fut installée dans ce secteur afin d'écarter les malades de l'enceinte de la vieille ville. Un relief légèrement plus élevé à cet endroit, donc plus exposé au vent, ainsi que sa situation au sud-est, laissait penser que les vents dominants d'ouest éloigneraient les maladies à l'opposé de la ville, afin de réduire les risques de contagion. Quand le Premier Consul entra, en 1808, dans Lille par la porte des malades, il admira les 277 moulins à huile, hautes tours de maçonnerie supportant de grandes ailes garnies de toiles rouges ou simples maisonnettes en bois montées sur pivot. C'était le pays des « olieux » ou fabricants d'huile, fins observateurs des vents.

Néanmoins, c'est avec l'industrie que le quartier connaît son essor. Dès 1830, quelques industriels lillois - Courmont, Leblan et Wallaert - se sentent à l'étroit dans l'enceinte fermée de la cité lilloise. Ils achètent des terrains militaires, obtiennent la création de la commune de Moulins en 1833 et tracent les principaux axes du quartier : la place Déliot, la rue de Trévise et les rues adjacentes. Ils font construire par l'architecte Charles Benvignat l'église Saint-Vincent-de-Paul aujourd'hui disparue. La fusion avec Lille accélère l'occupation du secteur, qui devient à la fois l'un des plus industriels de la ville et l'un des plus insalubres. Les fabriques de coton et de lin suscitent le développement des entreprises de mécanique qui assurent la fabrication et l'entretien des machines à vapeur. Les ouvriers affluent des campagnes du Nord, du Pas-de-Calais mais aussi de Belgique. L'agitation grandit avec les difficultés sociales. En 1891, Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, est arrêté après les émeutes du Premier Mai à Fourmies. Le parti ouvrier français le fait alors élire triomphalement député de la circonscription. Lille-Moulins, surnommé le Belleville lillois, devient alors le siège des organisations ouvrières. La coopérative l'Union s'installe dans la rue d'Arras en 1902, dans le premier bâtiment en béton armé de l'agglomération. Pendant la première guerre mondiale, l'explosion du dépôt de munitions les Dix-Huit-Ponts, porte de Valenciennes détruit une grande partie du quartier jusqu'à la porte d'Arras. Après la guerre, les grandes usines et les courées sont reconstruites à l'identique. La destruction du rempart, à partir des années trente, ouvre à l'urbanisation de larges espaces, sur lesquels sont édifiés l'école de plein air (1925), l'observatoire (1932), l'institut Diderot (1938), les bains-douches et le jardin botanique (1948). Dans les années 1960, une ceinture d'HLM est édifiée pour faire face aux problèmes de la pénurie de logements.

L'architecte de Baggio : Jacques Alleman

Jacques Alleman est né le 12 septembre 1882 à Bordeaux. Il fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Paris jusqu'en 1909, puis il réside à Lausanne jusqu'en 1914 où il est mobilisé suivant le décret du 4 août 1914. Il sert aux armées de 1915 à 1919. Le 4 mars 1919 il est démobilisé. Sergent de réserve dès 1906, il reçoit la croix de guerre, la médaille de la victoire et la médaille commémorative, pour ses actions héroïques pendant la Grande Guerre.

Il s'installe alors dans le Pas-de-Calais à Béthune puis à Nœux-les-Mines, région dans laquelle il a combattu et où il se marie avec Germaine Lafon, dont il a deux enfants.

Il participe à la reconstruction de Béthune. On lui doit particulièrement l'hôtel de ville de Béthune, le palais de Justice et un certain nombre de maisons particulières de la Grand Place. Il adopte un style régionaliste et expressionniste. Il obtient plusieurs médailles à l'exposition des Arts décoratifs de Paris, qui lance le style du même nom. Son œuvre est toujours marquée par une symbolique ésotérique, inspirée par la franc-maçonnerie.

Parallèlement et certainement en relation avec son appartenance à l'Union nationale des combattants (UNC), principale organisation d'anciens combattants, il construit de très nombreux monuments aux morts. Notamment, il édifie presque tous les monuments commémoratifs de la ville de Lille : le monument aux morts de la place Rihour, inauguré en 1927, le monument dit des Dix-Huit Ponts et le monument du maréchal Foch en 1933.

Il s'installe à Lille en 1931. Il participe activement au programme des grands travaux lancé la même année par Roger Salengro.

Jacques Alleman dessine un projet de lycée à bâtiments dispersés, qui aurait dû remplacer le lycée Faidherbe et il construit l'Institut Diderot, vaste ensemble qui réunit l'école pratique César-Baggio et l'école primaire supérieure Benjamin-Franklin.

Sa dernière œuvre connue est l'église Notre-Dame-des-Arts, bâtiment éphémère destiné à l'exposition du Progrès Social, organisé à Lille en 1939. La seconde période de son activité est marquée par le style Art déco.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se réfugie à Bordeaux. Probablement déjà gravement malade, il rejoint Nœux-les-Mines, où il a vécu un moment pour y mourir le 30 octobre 1945.

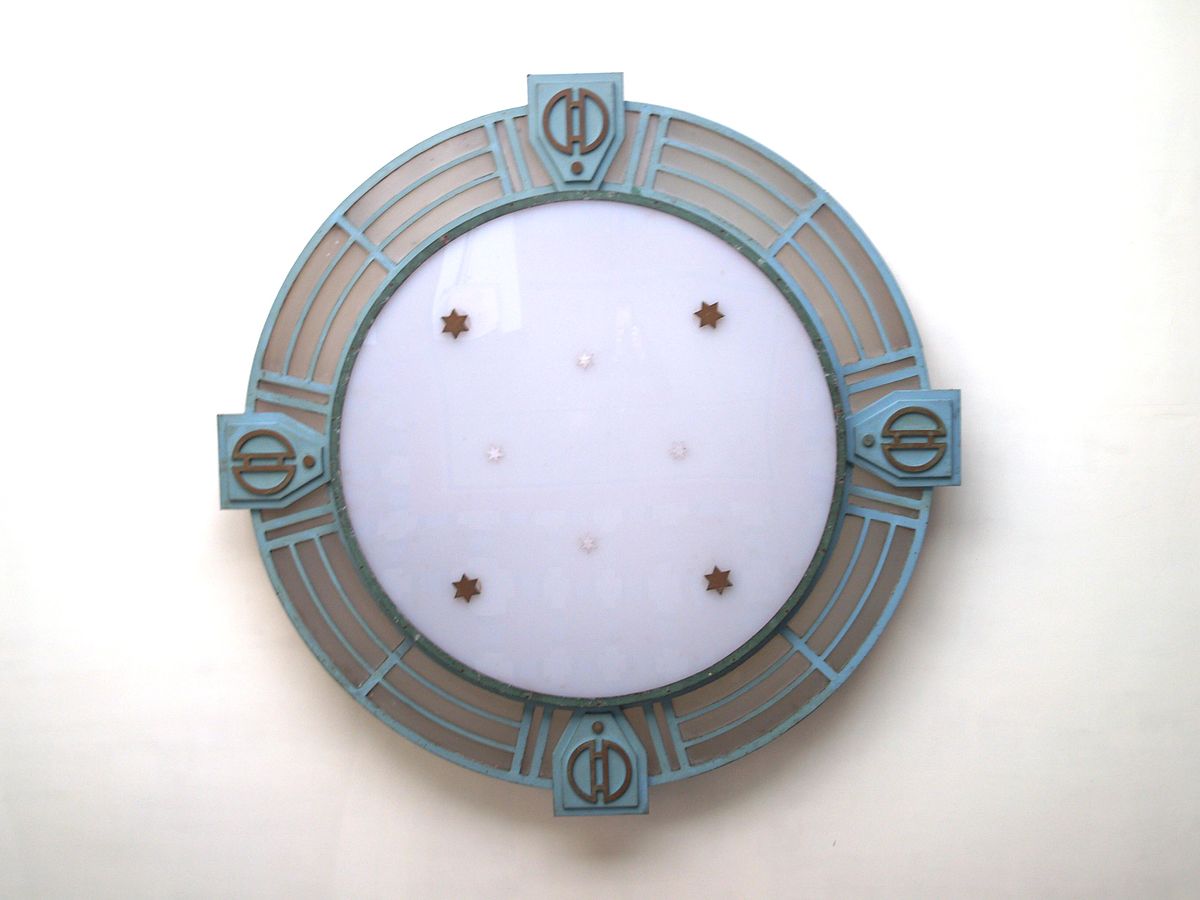

L’étoile de Baggio

La façade du lycée Baggio est ornée d'étoiles dessinées par les briques vernissées. Tous les détails sont soignés : appuis des chéneaux, chevrons des toitures, colonnes de béton apparent, briques vernissées résistant aux salissures de la pollution atmosphérique… Il est impossible d'imaginer que le soin apporté par l'architecte soit l'effet du hasard et pourtant Jacques Alleman n'a laissé aucun écrit qui appuierait une interprétation certaine.

La première idée qui vient à l'esprit, est que cette façade étoilée se trouve à proximité de l'observatoire de Lille et que l'Institut Diderot aurait dû abriter une section de mécanique aéronautique.

La deuxième piste est à rechercher du côté de la lumière. Tous ces soleils éclairent le monde, comme la raison éclaire l'esprit. Ici la référence est directe au siècle des Lumières et à Denis Diderot, référence redoublée par la présence sur le portail et dans le hall d'entrée du double D de Denis Diderot. D est la quatrième lettre de l'alphabet ; deux D font donc huit, symbole qui se retrouve dans l'octogone des colonnes du hall d'entrée et sur les étoiles.

L'analyse plus précise d'une des étoiles permet une troisième interprétation. Au centre, le carré évolue en octogone d'où surgissent des pentagones et des triangles. À travers les vagues, se reforment un octogone et enfin un cercle. D'un point de vue strictement ésotérique, la figure transmue le carré en cercle, la terre en ciel, l'ignorance en connaissance, une métaphore transparente pour un établissement d'enseignement et d'apprentissage.

En outre, il faut se rappeler que le bâtiment a été construit dans les années trente, marquées par le retour aux valeurs ésotériques et aux symboles. Ainsi Vladimir Kandinsky, réfugié en France, peint des mandalas (cercle en sanscrit) abstraits, capables d'élever l'âme. Décidés à manier les foules, les régimes totalitaires abusent des images. L'Union soviétique reste fidèle à la faucille et au marteau, au rouge de la révolution.

L'Allemagne exalte l'irrationnel : le svastika ou croix gammée représente le mouvement, le déséquilibre et l'élan vital ; le rouge trahit le sang et la race ; le noir, le rouge et le blanc les couleurs de l'Allemagne.

Jacques Alleman, ancien combattant, républicain et franc-maçon, émaille l'œuvre qu'il construit de mandalas géométriques et rationnels, affirmation antifasciste de principe : le monde est à découvrir ; il est dominé par la raison.