Mariner 2 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Résultats

En plus des retours scientifiques, la mission fournit une expérience technique en matière de missions interplanétaires qui orienta les choix de conception des autres sondes Mariner.

Le bon déroulement prouva l'efficacité du réseau mondial de stations de poursuite DSIF (Deep Space Instrumentation Facility) de la NASA. Cela démontra aussi que la qualité des télécommunications à grande distance pouvait être assurée avec une émission de seulement 3 W de puissance.

Malgré la piètre distance de survol, on conforta le choix de ne faire qu'une manœuvre de correction plutôt que de s'encombrer d'un dispositif d'autoguidage.

Plusieurs années furent nécessaires pour l'interprétation des 11 millions de mesures brutes envoyées par la sonde. Les conclusions permirent de discriminer les nombreuses théories en cours sur le milieu interplanétaire et l'environnement vénusien.

Milieu interplanétaire

Le magnétomètre montra l'omniprésence d'un champ magnétique solaire et indiqua son intensité et sa structure spiralée. Cette structure avait été prédite par Eugene Parker d'après l'interaction du champ magnétique solaire et du flux radial des particules chargées.

Le détecteur de plasma fournit 40 000 spectres avec lesquels on put calculer la vélocité du plasma, sa vitesse thermique et sa température moyenne de 1,5×105 K. Les variations de température ne purent pas être corrélées avec des phénomènes observables sur la surface du Soleil.

La proportion protons/particules α contenues dans le vent solaire fut également mesurée, on nota qu'elle ne variait pas avec les fluctuations de sa température. Cette observation permit d'attribuer les variations de température à l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique fluctuant et non à un phénomène de relaxation de température par collision inter-particules. Cette conclusion conforta le modèle de Parker de convection supersonique avec une température coronale de 1 à 2 millions de °C.

Les rayons cosmiques étaient déjà observés avant Mariner par des détecteurs embarqués sur ballon-sonde, ou indirectement par le détecteur de neutrons de Deep River. Les mesures faites par Mariner 2, comparées à celles obtenues sur Terre révélèrent l'atténuation de la densité de rayons d'origine galactique vers le cœur du système solaire. On mit aussi en évidence l'existence de particules piégées dans le champ magnétique solaire.

La sonde rencontra plusieurs perturbations de l'activité solaire, dont une éruption solaire de classe B le 23 octobre. Ces phénomènes furent également observés sur Terre sous forme d'orages magnétiques avec un retard dû à la différence de proximité du Soleil. La corrélation entre les ondes de choc du vent solaire et l'activité magnétosphérique terrestre devint alors une certitude (on s'en doutait déjà vu la périodicité de 27 jours de ces variations, correspondant à une rotation solaire).

Un des objectifs de ces expériences était d'évaluer les effets de l'environnement spatial sur les astronautes. La sonde reçut durant sa mission une irradiation de 3 röntgens, ce qui aurait été supportable pour une mission habitée. Cependant, la mission s'est déroulée pendant une période de moindre activité solaire.

Le détecteur de poussière ne mesura que 2 impacts significatifs durant le transfert, indiquant ainsi une densité 10 000 fois inférieure qu'au voisinage de la Terre.

Vénus et son voisinage

La température de Vénus était à l'époque sujette à controverses tant le manque de précision des observations terrestres en ondes radio et infrarouge permettait des interprétations contradictoires. Les partisans d'une Vénus froide invoquaient entre autres la présence d'une ionosphère électroniquement très dense, dont le rayonnement donne l'illusion d'une température planétaire élevée. Cette théorie devait être étayée par l'observation d'un éclaircissement centre-bord.

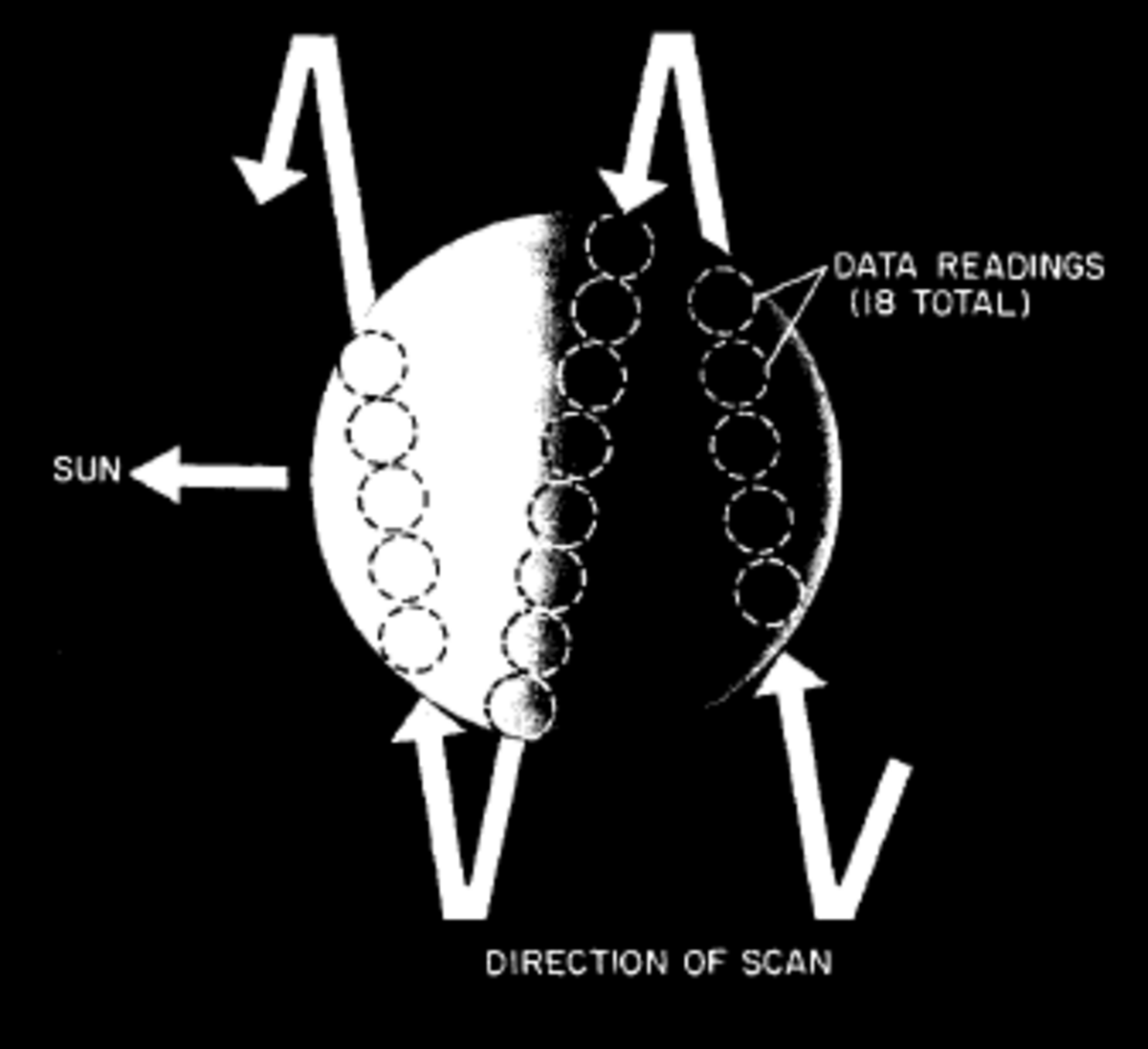

L'observation radiométrique de Vénus constituait logiquement l'objectif primaire de la mission. Malgré le dysfonctionnement du système de balayage, trois passes furent obtenues et par chance sur la face obscure, le terminateur et la face éclairée. Ils montrèrent un indiscutable assombrissement centre-bord et mirent fin aux conjectures en attribuant formellement l'intense émission centimétrique de la planète aux 700 K régnant à sa surface, tandis que le sommet de l'épaisse couche nuageuse est à 250 K. On découvrit également que l'atmosphère ne contenait que de très faibles traces d'eau (moins d'1/1000e de la Terre), ne présentait vraisemblablement aucune trouée et on observa un point froid correspondant sûrement à une montagne sous-jacente.

La sonde ne détecta sur sa trajectoire ni champ magnétique mesurable, ni particules piégées, ni déflection du plasma solaire. Compte tenu de la distance de survol, il en a été déduit que le moment magnétique vénusien était au plus égal à 1/10e de celui de la Terre.

L'absence de détection de poussière laissa supposer que leur concentration est plus de 5 000 fois inférieure à celle à proximité de la Terre. Cette proportion conforta la théorie qui attribue l'origine des poussières proches essentiellement aux impacts d'objets hyper-véloces sur la Lune.

Mécanique céleste

Grâce à une horloge atomique installée à Goldstone, la vitesse de la sonde à pu être suivie par effet Doppler aller-retour avec une précision de 0,5 cm/s. L'interprétation des variations fines de cette vitesse permit d'améliorer la précision avec laquelle on connaissait alors certaines caractéristiques du système solaire.

La masse de Vénus était connue à 0,5 % près grâce à des décennies d'observation de son influence sur les autres corps célestes. La déviation de la sonde permit d'abaisser cette incertitude à 0,005 %.

En mesurant la part d'effet Doppler due à la rotation de la Terre, la position de la station de Goldstone, alors connue à 100 yd près, put être établie avec une nouvelle précision de 20 yd

Le même raisonnement appliqué à la rotation du centre de la Terre autour du barycentre Terre-Lune permit également d'améliorer la connaissance de la masse de la Lune.

De même, l'unité astronomique fut améliorée. La mission contribua à expliquer la différence de 80 000 km entre l'ua calculée par observation optique et celle par observation radar.