Palais de Dioclétien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'interprétation du complexe : palais impérial, forteresse ou villa ?

La dénomination de « palais » communément attribuée au complexe architectural de Split peut être trompeuse : en abdiquant formellement, Dioclétien redevint un simple citoyen, et c'est en tant que tel qu'il passe les dernières années de sa vie dans cette résidence, que les sources contemporaines désignent sans ambiguïté possible comme une villa. Il n'y a donc pas de témoignage que le monument ait servi de palatium (le terme latin qui est l'origine étymologique de « palais »), c'est-à-dire d'édifice conçu à la fois pour abriter la résidence privée impériale et pour déployer le cérémonial aulique développé qui caractérise le pouvoir impérial dans l'Antiquité tardive.

Split et la théorie du palais impérial

Pourtant, les premiers architectes et archéologues à consacrer des études développées de Split y reconnaissent volontiers des caractéristiques architecturales qui annoncent selon eux le plan des palais impériaux antiques tardifs et byzantins : l'importance des voies à colonnades, le Péristyle et son porche monumental, le Vestibule, entre autres, ressemblent aux vestibules, salles de réception, rotondes et basiliques qu'on trouve effectivement dans les palais impériaux plus tardifs. Le risque de cette interprétation est celui d'un double anachronisme, dans l'histoire du cérémonial impérial d'une part, et dans le déroulement de la vie de Dioclétien d'autre part — il n'est plus empereur lorsqu'il occupe cette résidence et sa principale activité attestée n'est pas le gouvernement mais le jardinage — à en croire la répartie qui lui est attribuée à l'entrevue de Carnuntum.

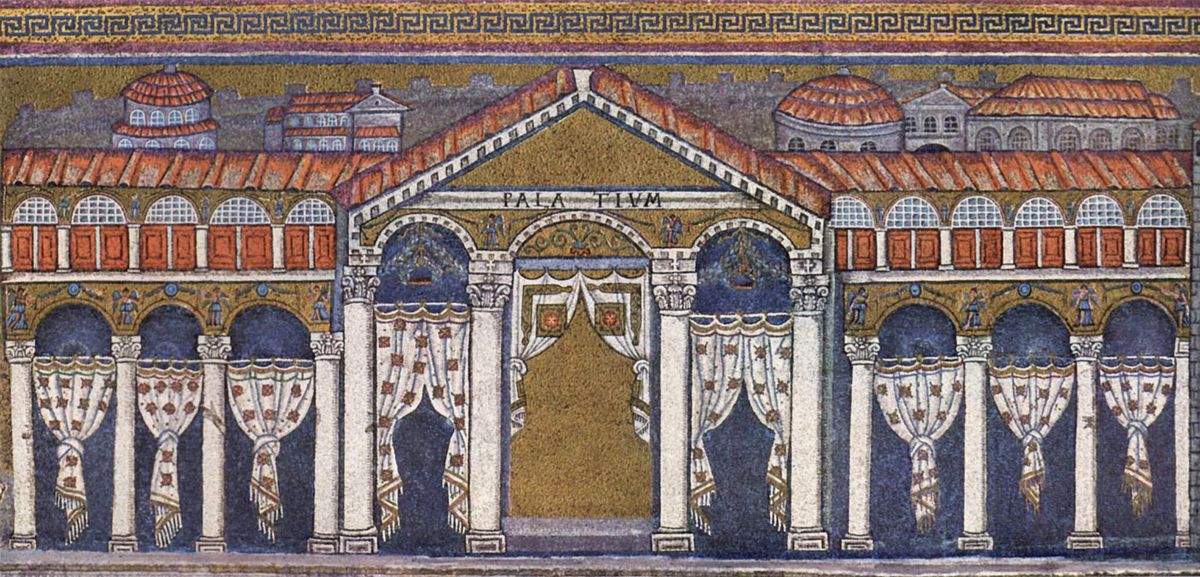

L'architecture du complexe de Split a été rapprochée d'autres constructions contemporaines : Dioclétien a ainsi construit un véritable palais, lors de son règne, à Antioche, qui n'est connu que par la description qu'en a laissée l'orateur Libanios : les appartements se trouvaient à l'extrémité d'une rue, derrière un porche monumental, tandis qu'une des façades donnait sur un plan d'eau et possédait une colonnade et des loggias. Le porche monumental du Vestibule dans le Péristyle peut aussi évoquer la façade en arrière-plan du missorium de Théodose, parfois identifiée au palais impérial de Milan. Ces rapprochements ont conduit certains historiens tels Ejnar Dyggve à reconnaître dans le plan de Split un complexe cérémonial ordonné le long d'un axe central menant à la salle d'audience impériale : le premier élément serait le Péristyle interprété comme une basilique hypèthre (à ciel ouvert), au seuil de laquelle apparaîtrait l'empereur dans un cadre architectural soulignant la majesté de sa personne, le « Prothyron » — le porche du Vestibule — juste devant la salle du trône elle-même — le Vestibule ainsi réinterprété, en soulignant la symbolique architecturale cosmique que constituerait sa coupole.

Les rapprochements sont néanmoins trompeurs. Le nombre de palais impériaux tétrarchiques, ou chronologiquement proches, suffisamment connus pour être inclus dans le raisonnement comparatiste est très faible : il ne reste rien du palais de gouvernement de Dioclétien qui se trouvait à Nicomédie, et pratiquement rien des palais de Sirmium, Milan ou Trèves (mise à part la basilique dans ce dernier cas). Les vestiges du Grand Palais de Constantinople sont presque aussi maigres, et les reconstitutions tentées sur la base des descriptions qui en subsistent varient considérablement. La description de Libanios pour celui d'Antioche ne dit rien de son organisation interne. Le seul exemple assez bien connu qui pourrait être cité est le palais de Galère à Thessalonique : mais ce complexe est pleinement intégré à l'urbanisme de la capitale tétrarchique, notamment via l'arc de Galère et l'hippodrome, et par conséquent n'est absolument pas comparable à l'ensemble architectural de Split, construit en pleine campagne.

Tous les éléments cités comme caractéristiques de l'architecture palatiale antique tardive peuvent en réalité être attribués à d'autres modèles architecturaux beaucoup plus répandus : la façade à portiques n'est pas un symbole d'autorité mais un trait commun à presque tous les édifices publics ; l'utilisation de grandes rues à colonnades dans un plan orthogonal se rencontre dans toutes les grandes villes de l'Orient romain ; le périmètre fortifié se distingue des enceintes urbaines de l'époque. Même la description du porche d'entrée du palais d'Antioche n'est pas vraiment comparable au Péristyle : dans le premier cas, il s'agit en effet de l'entrée principale du complexe palatial depuis l'extérieur, alors que dans le deuxième cas, c'est une entrée intérieure au complexe.

Le Péristyle n'a d'ailleurs pas la fonction d'une basilique, mais d'un espace de communication, un carrefour articulant entre eux les différents monuments (Temple, Mausolée) et surtout les différents niveaux du palais : l'escalier descendant au sous-sol du Vestibule et reliant ainsi le Péristyle à la galerie de façade et à la porte sud est à ce titre l'élément architectural déterminant. La continuité structurale entre le Péristyle et les appartements privés existe bien, mais elle doit être interprétée en termes de circulation et non selon le modèle d'un cérémonial processionnel impérial. Elle ne doit pas faire oublier la différence de niveaux : les appartements privés sont ainsi surélevés pour rester à un niveau comparable aux constructions de la partie nord du complexe, et compenser ainsi la pente naturelle.

Une forteresse ?

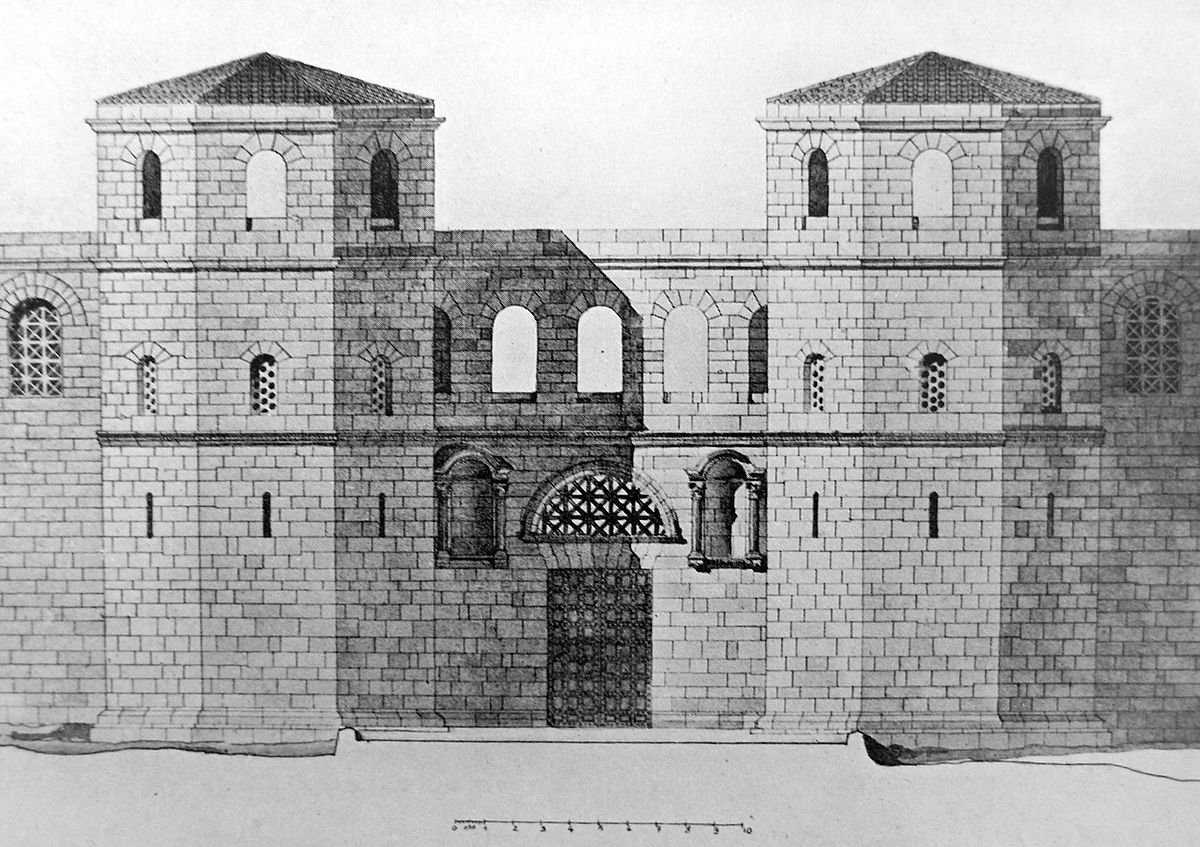

Par certains aspects le complexe palatial rappelle l'architecture militaire de la période : le plan d'ensemble lui-même évoque celui d'un castrum rectangulaire, du modèle que les Tétrarques construisent en nombre sur les frontières de l'empire. L'agencement des rues est similaire à celui d'un camp militaire romain : la via praetoria mène de la Porte nord (porta praetoria) à un carrefour avec la via principalis reliant les portes est et ouest (porta principalis dextra et sinistra). C'est au-delà de cette jonction qu'on trouve normalement dans un fort les principia, le quartier général, flanqué par le prétoire (praetorium), la résidence du commandant de la garnison, et le sanctuaire (aedes) des enseignes légionnaires.

Parmi les variations sur ce plan connues pour l'époque, on trouve ainsi le fort de Drobeta, sur la rive nord du Danube, où l'espace est divisé en quatre quartiers symétriques par les deux voies centrales perpendiculaires, ou encore, plus proche encore du schéma de Split, la forteresse de Dioclétien à Palmyre : on y retrouve le même agencement des voies tandis que les principia sont situés contre le côté intérieur, à l'opposé de la porte principale. La comparaison n'est valide que si l'on reconnaît des éléments de principia dans les édifices de la partie sud du palais de Dioclétien à Split : à ce titre, le Péristyle avec sa colonnade et son porche monumental à arc central peut évoquer la façade d'un aedes principiorum d'une forteresse légionnaire classique.

Avec ses caractéristiques empruntant à la fois à l'architecture militaire, urbaine et résidentielle rurale, c'est en fait, pour reprendre l'expression de N. Duval, l'équivalent d'un château moderne. Le terme évoque en français un complexe monumental associant une résidence d'apparat et ses dépendances, une architecture monumentale, et souvent une enceinte fortifiée. Mais de même que l'abdication volontaire de Dioclétien était un fait presque inouï de l'histoire impériale romaine, la résidence prévue pour sa retraite demeura un édifice sans véritable équivalent après la Tétrarchie.

Les « palais de retraite » et « palais de famille »

La découverte en Serbie à la fin du XXe siècle de deux complexes fortifiés, Romuliana et Šarkamen, présentant, à des degrés divers, les mêmes caractéristiques que le palais de Split a permis de le replacer dans un ensemble de « palais de retraite » impériale datant de la Tétrarchie. La volonté d'un empereur de magnifier par des constructions sa petite patrie d'origine, si modeste soit-elle, s'est rencontrée avant la Tétrarchie, par exemple avec la reconstruction de Philippopolis de Syrie par Philippe l'Arabe. On la retrouve encore au VIe siècle, cette fois également en Illyricum, avec l'éphémère fondation justinienne de Justiniana Prima. La différence dans le cas des trois ensembles précités est la reproduction d'un schéma architectural bien défini lié au projet politique tétrarchique, et à l'idéal d'une retraite programmée sur son lieu d'origine après l'exercice du pouvoir pendant une période finie. On retrouve en effet à Romuliana le même type de villa fortifiée qu'à Split, associée à un petit mausolée à quelque distance, où furent déposés les restes de l'empereur Galère après sa crémation sur un bûcher dont les archéologues ont retrouvé les vestiges. Dans le cas de Šarkamen, la villa est moins bien connue — seule une enceinte moins imposante qu'à Romuliana en a été fouillée — mais elle est aussi associée à un complexe funéraire, où le matériel retrouvé (fragments de statue impériale de porphyre, ornements) autorise à situer la crémation d'une impératrice de l'époque tétrarchique, probablement la mère de Maximin Daïa.

Il existait probablement d'autres ensembles comparables encore, non retrouvés ou non identifiés : on sait que Maximien, bien qu'il ait préféré une retraite en Campanie ou en Lucanie, s'était fait aménager une grande villa en Illyricum. Ainsi les empereurs de la Tétrarchie, tous d'origine illyrienne, se sont-ils fait construire de grands « palais de retraite » ou « palais de famille » dans cette région de l'Empire.