Palais de Dioclétien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le plan et les vestiges du palais

La résidence de Dioclétien combine les aspects de plusieurs types de constructions : c'est à la fois une forteresse par ses remparts, une ville avec ses rues et ses sanctuaires, et une grande villa par le luxe de ses appartements privés. Elle est ainsi représentative des trois formes architecturales principales qui caractérisent l'époque de son fondateur.

Le site sur lequel est construit le palais connaît une double pente, avec un dénivelé supérieur à 8 m, du nord au sud, vers la côte, et inférieur à 2 m dans la direction est-ouest. L'aire bâtie est supérieure à 3,8 ha et forme un rectangle légèrement irrégulier : les dimensions extérieures et intérieures de chaque côté sont ainsi respectivement de 215,5 m et 191,25 m pour l'est et l'ouest, 175 m et 151 m pour le nord, et 181 m et 157,5 m pour le sud. À titre indicatif, le palais occupe ainsi environ 1/6e de la surface d'une forteresse légionnaire standard conçue pour 5400 soldats, et deux fois la surface d'un fort de 500 auxiliaires. En 1926, date à laquelle l'habitat médiéval et moderne installé dans la forteresse existait encore, la population intra muros était de 3200 habitants pour 278 maisons.

Les remparts

Les murs de la fortification, d'une épaisseur moyenne de 2,10 m, sont constitués de deux parements de maçonnerie, de 0,40 à 0,60 m d'épaisseur et d'un massif de blocage — des moellons informes noyés dans du mortier. Le parement extérieur des remparts est un appareil rectangulaire pseudo-isodome de parpaings de calcaire soigneusement dressés et assemblés, sans mortier, mais avec des crampons de fer. La maçonnerie est continue sans assise de réglage en briques. Elle repose directement sur des fondations posées sur le substrat rocheux.

Le rempart devient moins épais dans sa partie supérieure — 1,15 m — qui commence deux assises sous les embrasures des fenêtres du chemin de ronde. Celles-ci sont en forme d'arcs formés de deux rangs de moellons démaigris (face extérieure de 17, intérieure de 11), d'une largeur moyenne de 2 m pour 3,10 à 3,90 m de hauteur au centre. Une simple corniche en S fait le tour du périmètre à un intervalle régulier du sol, et donc, étant donnée la pente, à une hauteur variable : elle est ainsi plus haute de 1,10 m à l'angle nord-est qu'à la Porte ouest, l'endroit le plus bas où elle est encore visible. Sur le côté ouest, la corniche est ainsi située à 22 m au-dessus du niveau de la mer, mais sur le côté est, elle se trouve 0,82 m plus bas : le changement de niveau se fait à hauteur de la tour octogonale de la Porte nord. Il en résulte une différence de taille des ouvertures du chemin de ronde entre les deux moitiés ouest et est du rempart nord — elles sont respectivement de 3,60 et 3,10 m. Entre chaque tour, on trouve 6 ou 7 ouvertures.

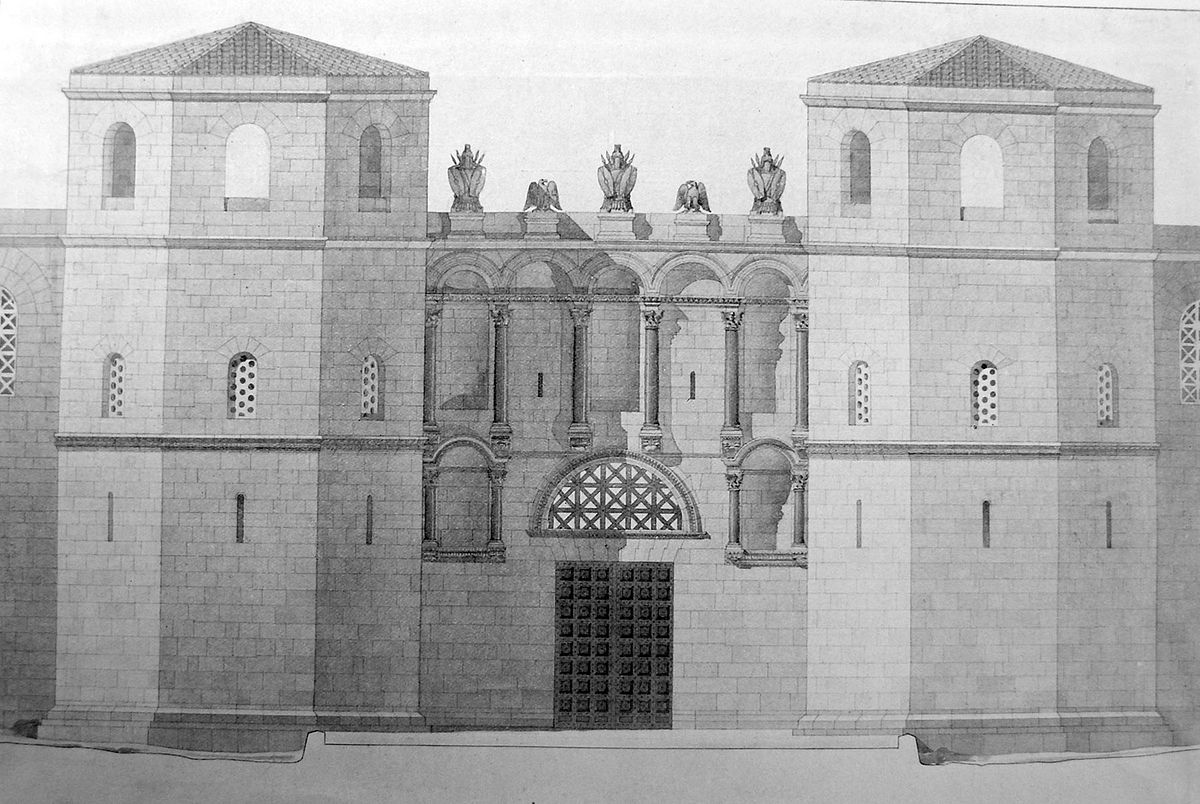

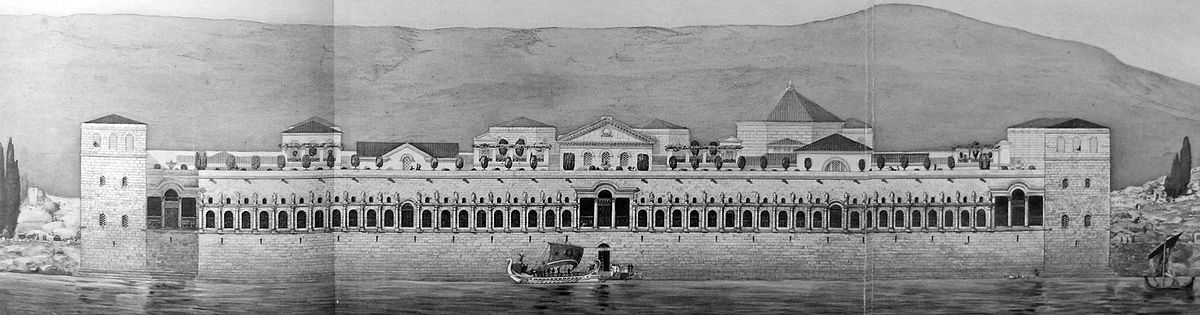

Sur le côté Sud, la partie supérieure du rempart (9 m au-dessus des fondations) est entièrement occupée par une galerie à arcades qui évoque la façade d'une villa : c'est un élément fréquent dans les palais impériaux, qu'on retrouve par exemple dans la façade maritime du palais de Boucoléon à Constantinople, ou dans le palais de Dioclétien à Antioche. Cette galerie est constituée de 42 arcades délimitées par 44 colonnes engagées, surmontées de demi chapiteaux. Elle est interrompue par trois loggias, au centre et sur les côtés. Deux autres arcades intermédiaires se distinguent par une largeur accrue : elles correspondent aux ouvertures des deux grandes salles principales du niveau supérieur des appartements privés, la salle basilicale à l'Ouest et le triclinium à l'Est. Dans les restitutions classiques d'Hébrard et Niemann, la mer vient baigner le pied du rempart Sud : en réalité, on ignore si c'était le cas tout le long de la façade Sud.

La courtine est renforcée de trois types de tours, les tours d'angle carrées, les tours octogonales flanquant les trois portes, et les tours carrées intercalaires, toutes largement saillantes par rapport au rempart, comme c'est le cas pour les fortifications antiques tardives. Trois des tours d'angle existent encore au moins partiellement tandis que la quatrième, à l'angle Sud-Ouest, fut détruite vers 1550 après avoir été sapée par la mer. L'accès aux tours se faisait par un passage aménagé dans l'épaisseur de la courtine au rez-de-chaussée comme au niveau supérieur.

Le Péristyle

Le cardo est prolongé au sud du carrefour avec le decumanus par une cour oblongue pavée, bordée d'arcades, et mesurant 27 m de long pour 13,50 m de large : longtemps connue sous l'appellation « Cour de la cathédrale », on a pris l'habitude au XXe siècle de la désigner sous le nom de Péristyle, en référence aux deux colonnades qui la délimitent. Hautes de 5,25 m, les colonnes sont en granite rouge d'Égypte pour douze d'entre elles, et en marbre pour les autres — peut-être en cipolin d'Eubée. Beaucoup d'entre elles ont dû être cerclées de bronze depuis longtemps parce qu'elles s'étaient fissurées sous le poids de l'architrave et des arcades. Plus qu'un monument en lui-même, le Péristyle est constitué en réalité des façades des trois monuments qui le bordent, le vestibule monumental des appartements privés au sud, le porche du Mausolée à l'est, et la façade du téménos du Temple de Jupiter à l'Ouest.

À l'origine, les entrecolonnements des arcades latérales étaient fermés par une balustrade faite de panneaux ajourés (des transennes), d'une hauteur de 2,40 m : l'une des transennes était encore visible à l'époque d'Adam. L'entrecolonnement marquant l'entrée du Mausolée et du téménos est légèrement plus important, tandis que les trois arcades les plus au sud sont un peu plus hautes, jusqu'à toucher presque l'architrave.

Le côté sud du Péristyle correspond au porche tétrastyle monumental des appartements privés : quatre colonnes de granite rouge surmontées de chapiteaux corinthiens soutiennent un fronton et une architrave dont la partie centrale, au-dessus de la porte, forme une arche. Le fronton est surmonté à son tour d'une plinthe large de 4,26 m devant accueillir un groupe statuaire — peut-être un quadrige. L'accès au porche depuis la cour se faisait par deux volées de marches menant aux ouvertures latérales, tandis que l'entrecolonnement central était barré par une transenne, lui donnant la forme d'un tribunal. Il n'était donc pas précédé d'un escalier montant, mais au contraire d'un escalier descendant vers une porte voûtée donnant accès au niveau inférieur du Vestibule, et au-delà à la Porte sud. À la Renaissance, deux petites chapelles ont été ajoutées dans les entrecolonnements latéraux du porche.

Le niveau de la cour pavée était à l'origine inférieur à celui des monuments voisins : elle était donc entourée de trois degrés sur les trois côtés nord, est et ouest. Pris dans son ensemble, le Péristyle se présente donc un peu comme un temple classique qui aurait été intégralement retourné.

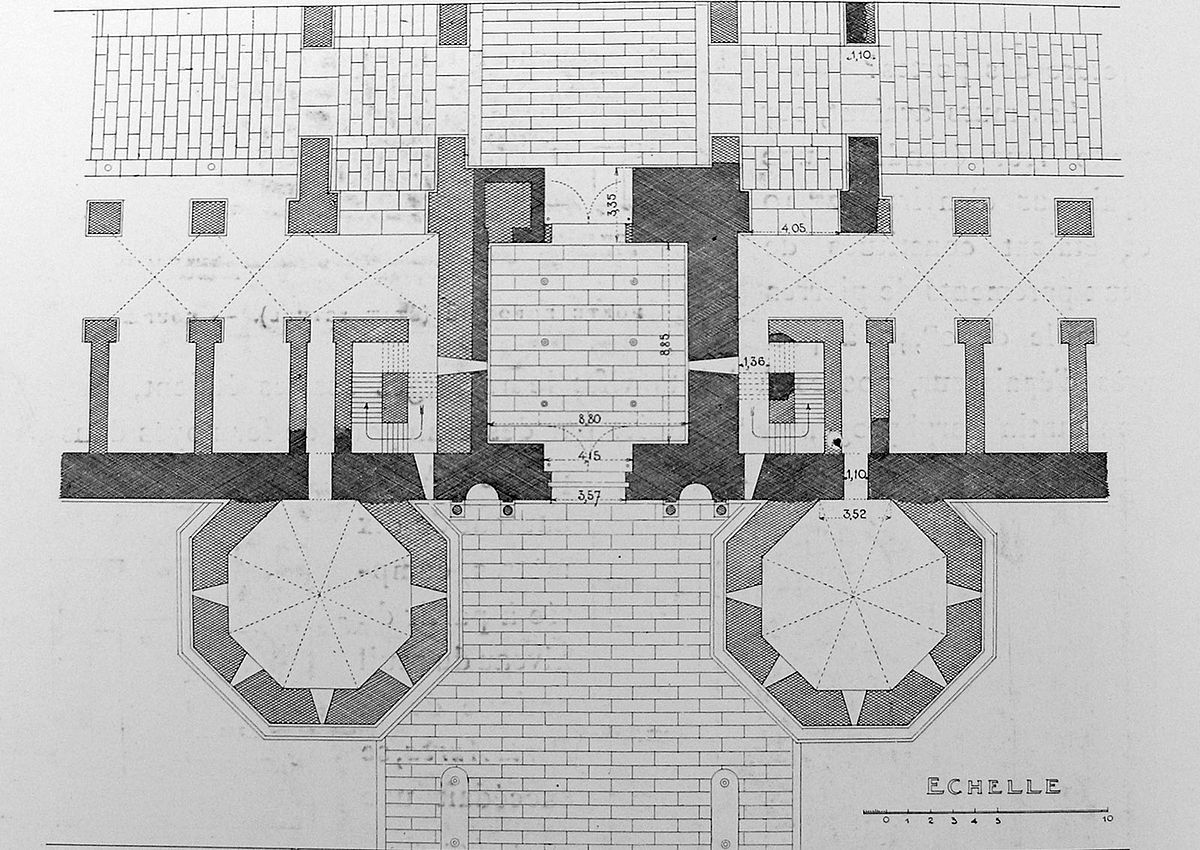

Le Mausolée

Le Mausolée occupe l'angle sud-est du palais, une zone rectangulaire close de 32 m de large pour 39 m de long, dont la façade est l'arcade est du Péristyle. Les trois autres côtés de l'enceinte sont des murs pleins, de même hauteur que l'arcade, comportant dans le parement intérieur des niches alternativement de forme semi-circulaire et carrée, où devaient être installées des statues. L'espace central de ce téménos est occupé par le mausolée octogonal de Dioclétien, le monument le mieux préservé du palais, en grande partie grâce à sa transformation ultérieure en église et à sa restauration entre 1880 et 1885.

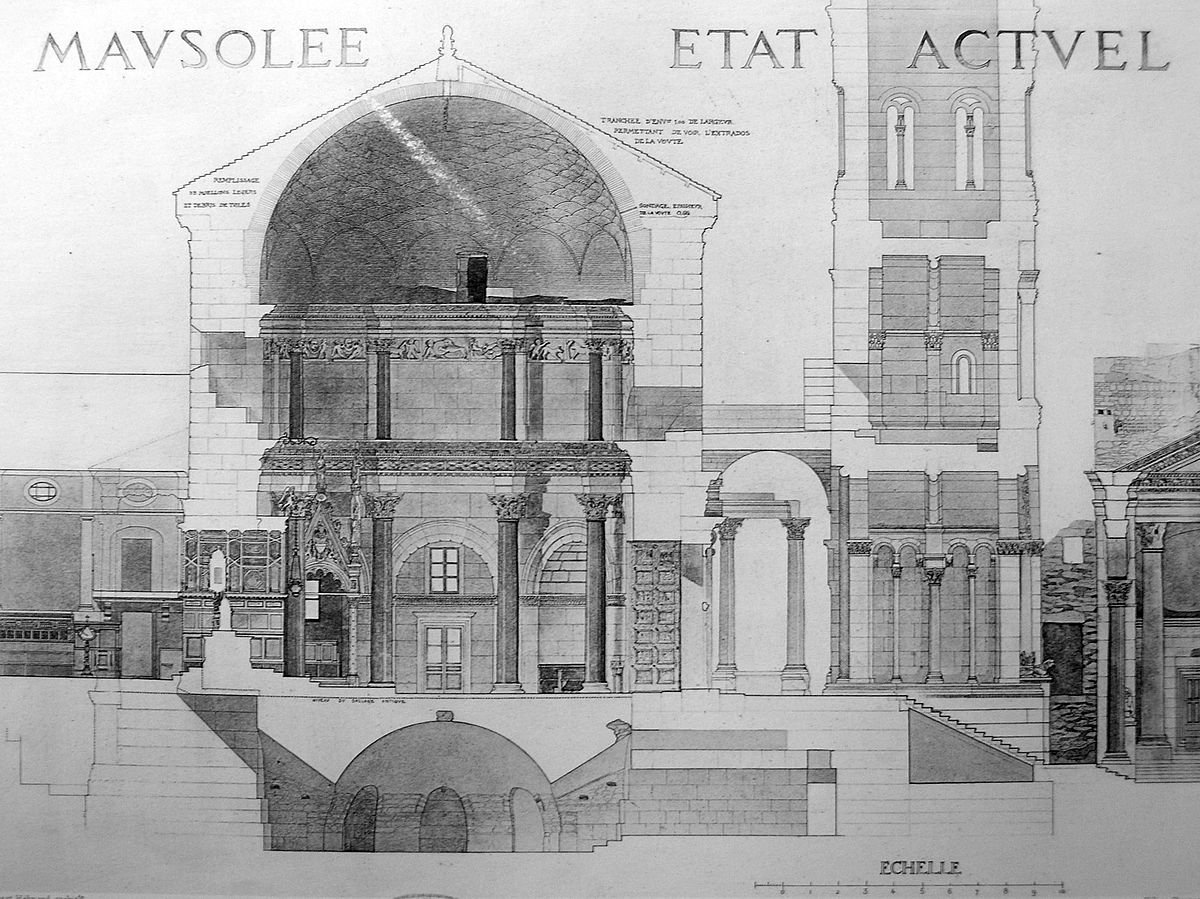

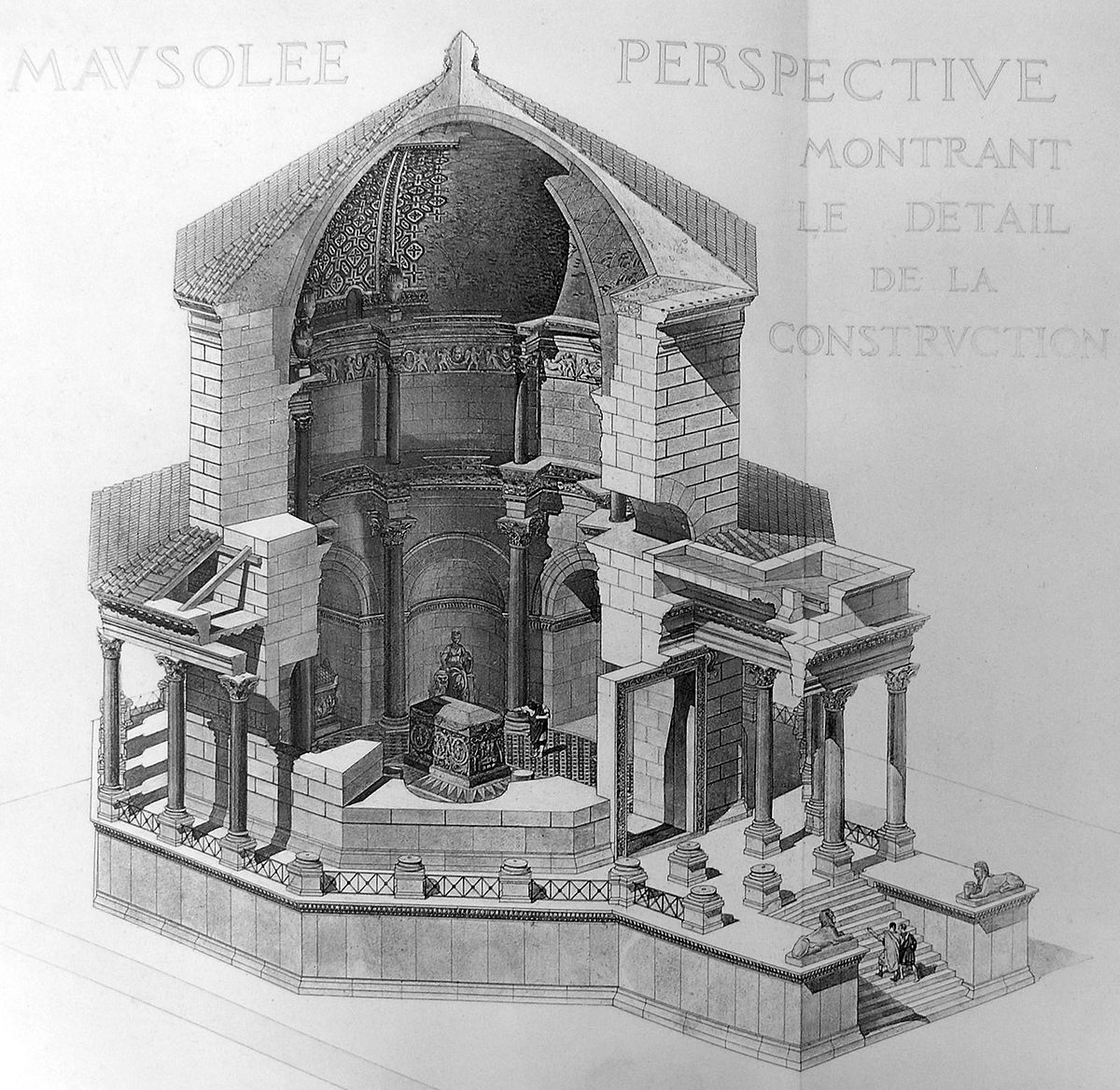

Le Mausolée est un octogone de 7,60 m de côté dont les murs épais de 2,75 m d'épaisseur reposent sur un podium plus large, haut de 3,70 m. Le podium, également octogonal, abrite une crypte voûtée de 13 m de diamètre, et se prolonge vers l'ouest sur environ 9 m pour supporter le porche d'entrée. C'est sur le côté sud-ouest de cette extension que se trouve l'ouverture étroite (environ 1 m) d'un passage permettant d'accéder à la crypte par le côté ouest. Cette crypte, qui était éclairée et aérée par trois fentes situées près du sommet du podium, n'avait probablement pas de fonction formelle, et ne pouvait être le lieu de repos du sarcophage de Dioclétien. L'intérieur n'en était pas décoré et en partie obstrué par huit contreforts projetés en avant des parois vers le centre. L'existence d'un puits, dont la date n'est pas certaine, laisse penser que cet espace restait accessible, bien que sa fonction ne soit pas définie.

L'espace intérieur du téménos, autour du Mausolée, pouvait être pavé ou aménagé en jardin. L'entrée du Mausolée proprement dit, sur le côté ouest, se signale par un chambranle continu, richement décoré avec un rinceau de vigne parsemé de têtes d'animaux. Deux consoles supportent un couronnement en frise. Presque tout le porche d'entrée d'origine a disparu, par suite de la construction du beffroi entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle : on ne conserve dans ses fondations que les traces des huit colonnes du porche, qui devait ressembler à une version plus petite du porche du Vestibule. Deux statues de sphinx étaient placées de part et d'autre de l'escalier du porche, et il n'est pas exclu que d'autres encore entouraient le Mausolée. La présence de ces statues égyptiennes qui possèdent une forte connotation funéraire, comme gardiens de tombes, est un élément qui conforte l'identification de l'octogone avec le mausolée de Dioclétien. L'un des sphinx est en basalte noir et mesure 2,46 m de longueur pour 0,65 m de largeur et 1 m de hauteur. Ses deux membres antérieurs ont une apparence humaine plus qu'animale et il devait tenir un vase pour les offrandes. Sur la plinthe de la statue court une frise gravée de guerriers barbus et imberbes, porteurs de boucliers sur lesquels sont inscrits les noms de villes de Palestine : il pourrait s'agir d'une inscription datant du règne de Ramsès II (1279-1213 av. J.-C.) ajoutée à une statue remontant elle au pharaon Thoutmôsis III (1504-1450 av. J.-C.). Un second sphinx, à l'origine placé en face du premier, est lui sculpté dans du granite d'Assouan : il est plus petit avec une longueur de 1,51 m, pour une largeur de 0,45 m et une hauteur de 1,44 m — hors la tête, qui est brisée. Il porte une inscription le datant du règne d'Amenhotep III (1386-1349 av. J.-C.. La tête brisée d'un autre sphinx, cette fois en granite rose, a été découverte en remploi dans une maison : il pourrait appartenir à une autre statue placée autour du mausolée. Enfin, une autre tête de sphinx découverte en 1908 à Salone pourrait provenir d'une statue originellement placée à Split.

La chambre circulaire du Mausolée a un diamètre de 13,35 m pour une hauteur maximale de 21,50 m, au centre. Au niveau du sol, les côtés sont occupés en alternance par quatre niches semi-circulaires et quatre niches rectangulaires — dont l'une correspond à l'entrée sur le côté ouest. Entre les niches, à une distance de 0,56 m du mur, se trouvent huit colonnes de granite rouge d'Assouan, surmontées par un chapiteau corinthien, et une architrave à décrochement, qui donnent à ce grand ordre une hauteur totale de 9,06 m. Il est à son tour surmonté, sans base, d'un petit ordre comprenant huit colonnes — quatre de porphyre et quatre de granite égyptien gris — quatre chapiteaux composites et quatre chapiteaux néo-corinthiens, et une seconde architrave à décrochement, pour une hauteur de 4,85 m. Les deux ordres combinés atteignent une hauteur, à la base de la coupole, de 13,91 m. Les colonnes n'ont pas de fonction architecturale, mais sont purement décoratives et ont été ajoutées après l'achèvement de la structure du Mausolée.

La coupole hémisphérique s'élève à une hauteur de 1,25 m au-dessus de la corniche supérieure. Elle est faite de briques produites localement, portant le timbre DALMATI. La maçonnerie de la voûte présente un double système, avec une construction en trompillons étagés pour la partie inférieure (qui donne au parement un motif semblable à un plumage — voir l'illustration ci-contre), et une construction en tranches coniques pour la partie supérieure. Elle n'était pas percée d'un oculus, contrairement par exemple à la coupole du Panthéon de Rome. La maçonnerie était probablement cachée par un revêtement de mosaïque. La coupole était couverte par un toit de tuiles à huit pentes, surmonté par une pomme de pin reposant sur quatre figures animales.

Le sol de la chambre était pavé à l'origine de marbre noir et blanc. La disposition des installations funéraires de Dioclétien et de sa famille dans cet espace n'est pas connue. L'historien Ammien Marcellin rapporte le vol d'une robe de pourpre se trouvant dans cette tombe en 356. Par ailleurs, le sarcophage de Dioclétien était probablement en porphyre, comme c'est le cas pour ceux de la dynastie constantinienne : des fragments de porphyre conservés au musée archéologique de Split pourraient en provenir.

Le seul autre décor originel ayant survécu est une frise sculptée derrière les chapiteaux de l'ordre supérieur : il s'agit de scènes de chasse, avec des Érotes, des guirlandes et des masques. Les Érotes portent des couronnes dans lesquelles sont sculptés trois visages qui rappellent la décoration de certains sarcophages romains. Au-dessus de la niche faisant face à l'entrée, se trouvent deux imagines clipeatae, l'une d'homme, l'autre de femme, respectivement identifiées à Dioclétien et à son épouse Prisca (exécutée en 313 à Thessalonique sur l'ordre de Maximin Daïa). Cette dernière identification a été remise en doute parce que Prisca ne reçut jamais la dignité d'augusta ni ne fut officiellement reconnue comme impératrice. D'autre part, le portrait féminin est doté d'une couronne en forme de tour crénelée qui n'appartient pas au type du portrait féminin impérial, mais à celui de Tyché, utilisé comme pour des personnifications (de ville, de province ou de vertu) dans l'Antiquité tardive : cette Tyché particulière serait alors celle d'Aspalathos et son association au portrait de Dioclétien donnerait à ce dernier une valeur de fondateur de ville.

Cette seconde hypothèse repose en grande partie sur le rapprochement de ces reliefs avec une paire en apparence similaire d’imagines clipeatae figurant sur les écoinçons du « Petit arc de Galère » dans le palais de cet empereur à Thessalonique : l'un des portraits est celui de Galère, et le second celui d'une Tyché, très vraisemblablement la ville de Thessalonique. Une étude récente conduit néanmoins à reconsidérer cette comparaison, car des traces nettement visibles de reprise sur l'arc montrent que la tychè est une modification postérieure du portrait féminin originel qui faisait pendant à Galère, et qui pourrait bien avoir été celui de son épouse, Galeria Valeria, la fille de Dioclétien et Prisca, exécutée avec sa mère à Thessalonique en 313. La représentation de la Tyché de Thessalonique n'appartient donc pas au motif initial mais n'est que la résultante d'une damnatio memoriae. Il n'est pas exclu qu'il en ait été de même à Split, mais l'étude du portrait féminin dans cette optique reste à faire.

Un troisième portrait dans le mausolée de Split correspond à Hermès Psychopompe, selon une thématique funéraire attendue dans ce contexte.

Le Mausolée est entouré d'un portique de 24 colonnes en remploi, de matériaux divers, portant des chapiteaux corinthiens, et couvert par une toiture de tuiles reposant sur une architrave sur la façade extérieure du Mausolée.

Le Mausolée de Dioclétien est comparable à d'autres monuments contemporains tels que le « Mausolée de Galère » à Thessalonique (en réalité sans doute un temple des Cabires), et surtout le Mausolée de Maxence sur la Via Appia à Rome. L'analogie du monument avec la Rotonde de Galère à Thessalonique a d'ailleurs conduit N. Duval à émettre des doutes sur la fonction exacte de l'octogone de Split : la démonstration que la Rotonde ne pouvait être le mausolée de Galère puisque celui-ci a été retrouvé sans contestation possible à Gamzigrad peut entraîner une remise en cause de l'identification traditionnelle du mausolée de Split. Dans certaines traditions médiévales, l'octogone n'était qu'un des temples du palais et la sépulture de Dioclétien se trouvait ailleurs. L'exemple même de Gamzigrad où le mausolée est sur la colline de Magura, à l'extérieur de l'enceinte palatiale, invite à remettre en cause le lien entre palais et mausolée. Même le monument en apparence le mieux connu du complexe palatial n'est donc pas identifié avec une absolue certitude. C'est en tout cas l'un des monuments de l'Antiquité tardive les mieux préservés.

Le temple

L'angle sud-ouest du palais était occupé par un autre téménos, d'une largeur équivalente à celui du Mausolée, mais plus long (44 m). Il comprenait un petit temple classique et deux structures circulaires, dans les angles nord-est et sud-est, correspondant peut-être à des autels. Ces deux derniers édifices ne sont conservés qu'à l'état de fondations et leur fonction ne peut être identifiée avec certitude.

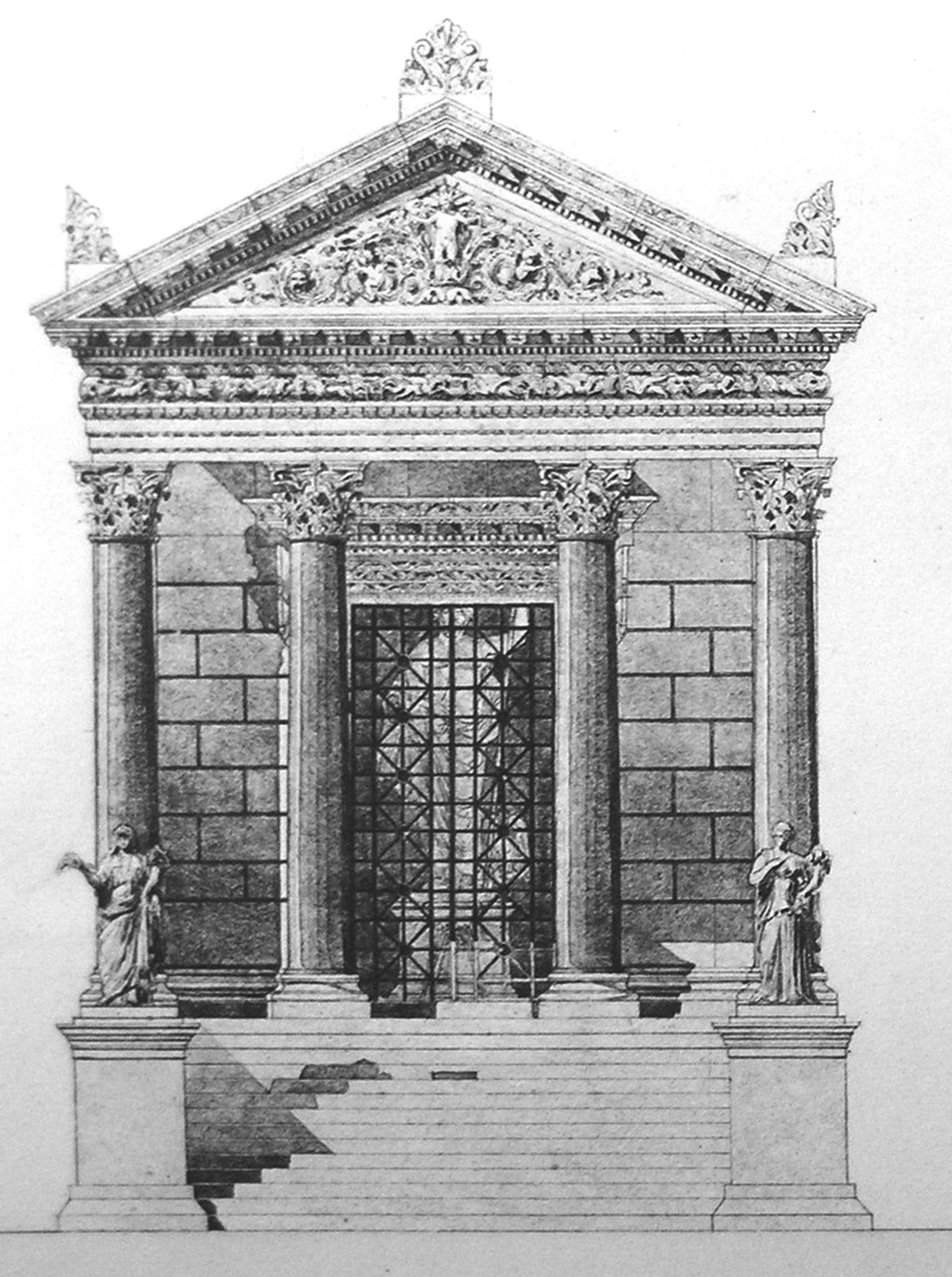

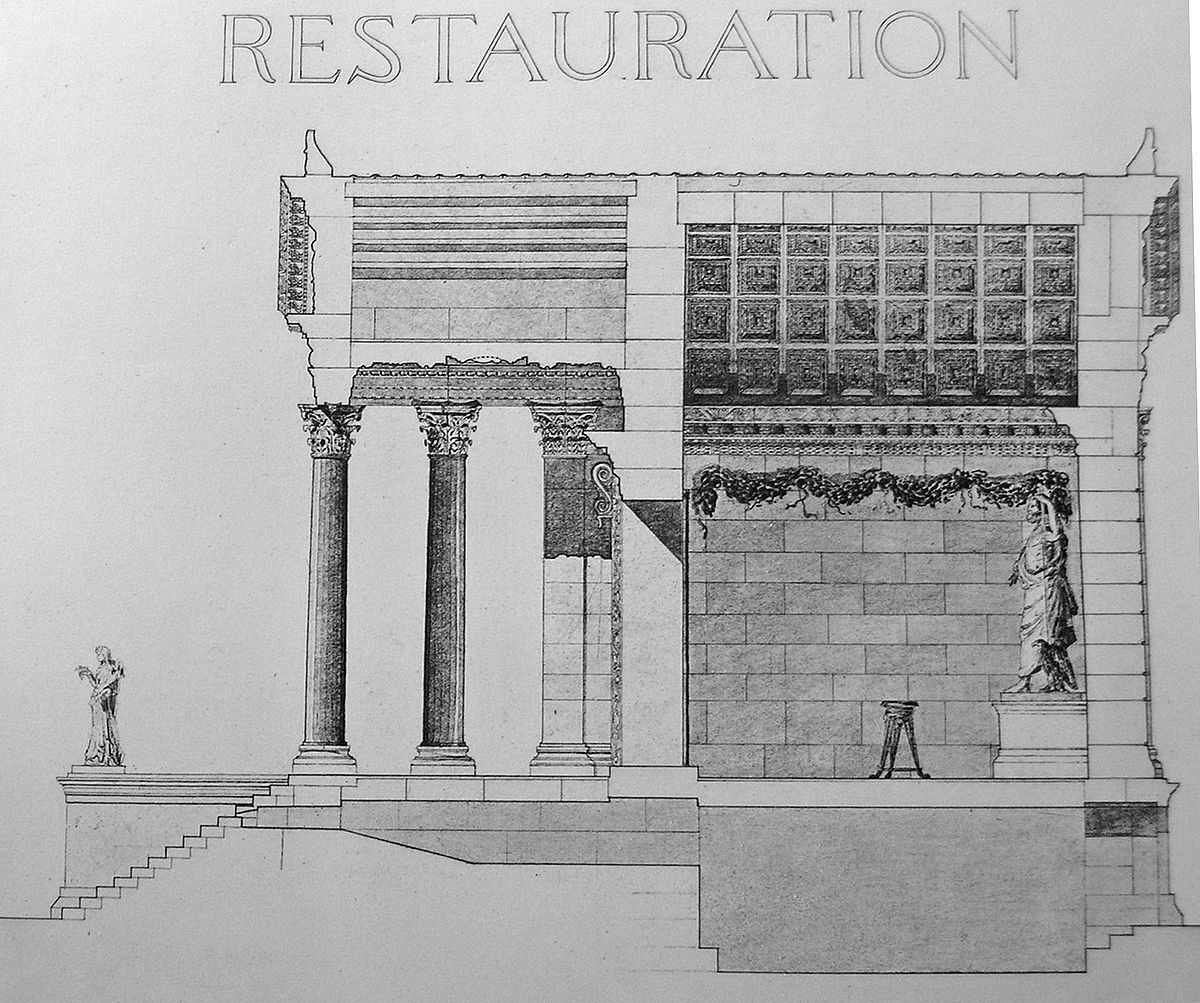

Le temple est un édifice tétrastyle prostyle corinthien, l'entrée tournée vers le Péristyle, et construit sur un podium de 21 m sur 9,30 m, pour une hauteur de 2,50 m. Il ne reste rien du pronaos et donc de la façade, mais le reste du temple est très bien conservé. Les murs extérieurs de la cella, longue de 11,40 m, présentent un appareil bien ajusté, et sont décorés aux angles de pilastres avec leur chapiteau. La porte, large de 2,50 m et haute de 6 m, a un chambranle richement sculpté : au milieu du feuillage, des enfants cueillent des raisins tandis que des oiseaux volettent autour. Deux consoles à volutes supportent une corniche corinthienne à dix modillons : les entre-modillons sont occupés par des têtes sculptées représentant deux tritons, Hélios, Héraclès, Apollon, une tête humaine non identifiée, deux Victoires ailées et un aigle. Aucun élément de ce programme iconographique ne peut être directement relié à l'idéologie tétrarchique.

La chambre du temple est couverte par une voûte en berceau, faite de trois rangées de dalles soigneusement ajustées, et sculptées pour former un plafond à caissons : le décor sculpté de têtes humaines et de rosettes en est souvent comparé à celui du temple de Vénus à Rome, construit sous le règne d'Hadrien près du Forum romanum. Immédiatement sous la voûte court une corniche corinthienne dont les modillons sont décorés par des éclairs.

La statue de culte que contenait la cella est probablement celle qui fut emportée à Venise à la fin du XIVe siècle : on suppose, d'après l'ascendance divine que Dioclétien a voulu se donner, qu'il s'agissait d'une statue de Jupiter, auquel aurait été dédié le temple. La présence de l'aigle jovien, et du serviteur héroïque de Jupiter qu'est Héraclès parmi les figures sculptées de la corniche extérieure, mais aussi celle des éclairs sur la corniche intérieure s'accordent bien avec cette hypothèse.

Comme le podium du mausolée, celui du temple comporte une crypte, à laquelle on accède par un étroit passage à l'arrière. Sa fonction est inconnue.

Le Vestibule

En arrière du porche monumental d'entrée constituant le côté sud du Péristyle se trouve le Vestibule, une grande chambre circulaire (rotonde) de 12 m de diamètre et 17 m de hauteur. Ses murs ne présentent pas un appareil de parpaings dressés mais une maçonnerie alternant les assises de moellons et de mortier et celles de briques (opus incertum mixtum). Quatre niches semi-circulaires ouvrent de part et d'autre des entrées nord et sud de la pièce, qui était éclairée à l'origine par de petites fenêtres hautes. Le plafond est une voûte qui, comme les murs, devait être recouvert d'une mosaïque de verre coloré. La rotonde du Vestibule est inscrite dans un édifice carré, de telle sorte que les murs étaient suffisamment épais dans les angles pour permettre l'aménagement d'escaliers en spirale menant aux niveaux supérieur et inférieur. Le niveau en sous-sol du Vestibule était pourvu d'accès sur ses quatre côtés, vers les thermes est et ouest, le Péristyle et les sous-sols des appartements.

Les thermes

L'étroite bande d'espace située entre les deux téménos au nord et les appartements privés au sud est occupée par deux petits ensembles thermaux, possédant chacun leur palestre et leurs pièces de services. Ces deux bains n'ont été découverts que par les fouilles contemporaines et restent mal connus. Plusieurs pièces pourvues d'hypocaustes ont été identifiées ainsi qu'un praefurnium pour les bains ouest.

L'alimentation en eau de ces thermes et de l'ensemble du palais se fait par un aqueduc apportant l'eau du Jadro, rivière distante de 9,7 km. Le tronçon le mieux préservé de cet ouvrage essentiellement souterrain comprend 28 arches hautes de 16,5 m traversant la vallée sèche de Dujmovača. Le débit de l'aqueduc est estimé à 13 m3/s. soit 1 000 000 m3 par jour.

Les appartements privés

La zone résidentielle proprement dite du palais correspond à une bande de 40 m de large immédiatement en arrière de la façade sud. Ces appartements reposent sur un ensemble de pièces souterraines voûtées d'une hauteur pouvant atteindre 8 m. L'entrée principale se trouve dans le prolongement du passage sud du Vestibule, avec une grande pièce rectangulaire (31 x 12 m) dans la continuité architecturale du Péristyle. Cette pièce, éclairée par des fenêtres hautes, était peut-être recouverte d'une voûte en berceau, et reliait le Vestibule au nord à la longue galerie de la façade sud, le seul accès aux appartements privés.

Deux puits de lumière flanquent le hall d'entrée et le séparent de deux rangées symétriques de petites pièces rectangulaires (environ 4,30 x 5,25 m), couvertes de voûtes en berceau, et ouvrant sur un corridor voûté sur le côté opposé. Dans la moitié est, se trouvent un ensemble de puits de lumière et de pièces ordonnés autour d'une grande pièce octogonale pourvue de niches, où on reconnaît la salle à manger principale, le triclinium. L'axe nord-sud de cette pièce correspond aux entrées et se trouve à peu près aligné avec une des ouvertures les plus grandes de la façade sud du palais. La moitié ouest des appartements comprend la plus grande salle, de forme rectangulaire (32 x 14 m), terminée à l'extrémité nord par une abside inscrite. Ses voûtes en croisée reposent sur six piliers massifs disposés en deux rangées créant trois ailes distinctes. La pièce est éclairée par deux puits de lumière symétriques sur les côtés est et ouest. On y accède par trois portes sur le côté sud. Il est probable qu'il s'agit de la salle d'audience principale du palais. L'extrémité ouest du complexe est occupée par un ensemble de 14 petites pièces de formes variées, certaines pourvues d'absides, d'autres circulaires ou cruciformes. La localisation de cet ensemble près de la salle d'audience et à l'opposé du triclinium suggère qu'il s'agit des parties proprement privatives de la résidence.