Système électoral - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Aspects historiques

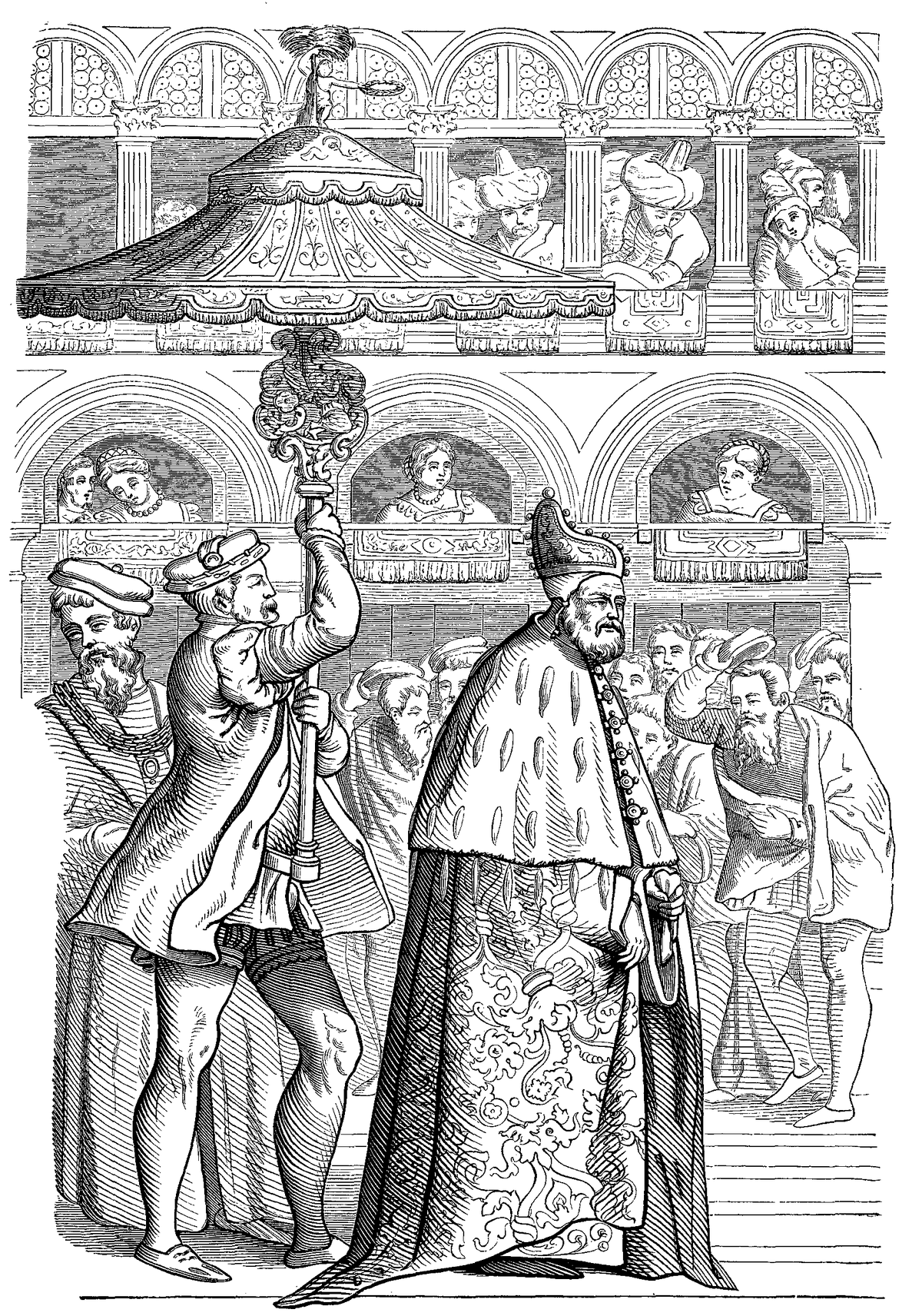

La démocratie représentative vénitienne

Le vote a été utilisé comme un élément essentiel de la démocratie depuis le VIe siècle av. J.-C., lorsque la démocratie a été instaurée dans la ville grecque d’Athènes. Les magistrats étaient alors tirés au sort parmi les habitants bénéficiant du statut de citoyen (soit une minorité élitiste de la population) : l'arbitraire était la règle et il n'était donc pas nécessaire de faire voter un quelconque corps électoral. Par contre, Athènes pratiquait aussi l'ostracisme, qui permettait d'exclure de la ville un citoyen donné par le biais d'un vote plural. Sous la République romaine, en revanche, les magistrats étaient élus au suffrage censitaire par un corps électoral très restreint, pour un mandat d'un an, au scrutin majoritaire. Les magistratures étaient hiérarchisées et il était impossible d'accéder à une magistrature donnée sans avoir déjà officié dans la ou les magistrature(s) inférieure(s). Ce système était de fait réservé à la riche élite romaine, qui pouvait se permettre une carrière politique longue, complexe et coûteuse. La plupart des élections du début de l'histoire de la démocratie ont été organisées selon ces deux principes, mais l’État de Venise au XIIIe siècle a fait exception : on sait maintenant qu’on y utilisait un système de vote d’approbation pour l'élection du Grand Conseil.

Le système d'élection du Doge vénitien est un processus particulièrement tortueux, composé de cinq tours de tirage au sort et de cinq tours de vote d'approbation. Par tirage au sort, un corps de 30 électeurs est désigné, et est ensuite ramené à 9 électeurs par tirage au sort à nouveau. Le collège électoral de 9 membres élit ensuite 40 personnes par un vote d'approbation ; ces 40 élus formeront ensuite un deuxième collège électoral de 12 membres désignés par tirage au sort parmi eux. Le deuxième collège électoral est composé de 25 personnes élues au terme d’un vote d’approbation, puis de 9 membres désignés par tirage au sort. Le troisième collège électoral a lui élu 45 personnes, qui seront réduites à former un quatrième collège électoral de 11 personnes choisies par tirage au sort. Ils éliront à leur tour un dernier corps électoral de 41 membres, qui seront finalement chargés d’élire le Doge. En dépit de sa complexité, ce système a certaines propriétés intéressantes, en veillant à ce que le gagnant reflète les opinions de la majorité et celles des factions minoritaires. Ce processus a été utilisé avec peu de modifications depuis 1268 jusqu'à la fin de la République de Venise en 1797, et a été l'un des facteurs contribuant à la continuité de la République vénitienne.

Fondements de la théorie du vote

La théorie du vote est devenue un objet d'étude universitaire à l'époque de la Révolution française. Jean-Charles de Borda a proposé en 1770 une méthode d'élection des membres de l'Académie des Sciences. Son système a été contesté par le marquis de Condorcet, qui propose plutôt la méthode de comparaison par paires qu'il avait conçue. Les systèmes électoraux découlant de cette dernière méthode sont appelés « méthodes Condorcet ». Le marquis a aussi développé des théories sur le paradoxe de Condorcet, qu'il appelait l’intransigeance des préférences de la majorité.

Alors que Condorcet et Borda sont généralement considérés comme les pères fondateurs de la théorie du vote, des recherches récentes ont montré que le philosophe Ramon Llull avait découvert à la fois la méthode Borda et une méthode qui satisfait aux critères de Condorcet au XIIIe siècle. Les manuscrits dans lesquels il a décrit ces méthodes avaient été oubliés par l’histoire, jusqu'à leur redécouverte en 2001.

Plus tard, au XVIIIe siècle, le sujet de la répartition a commencé à être étudié. L'impulsion pour la recherche sur les méthodes de répartition équitable est venue, en effet, de la Constitution des États-Unis, qui précise que les sièges à la Chambre des représentants doivent être répartis entre les États proportionnellement à leur population, mais sans préciser comment. Diverses méthodes ont été proposées par des hommes d’État, tels Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, ou encore Daniel Webster. Certaines des méthodes de répartition découvertes aux États-Unis ont été redécouvertes en Europe au XIXe siècle, en même temps qu’étaient mis au point les systèmes de représentation proportionnelle. Plusieurs méthodes identiques ont ainsi des noms différents : la méthode de Sainte-Laguë est également appelée méthode de Webster.

La même situation a pu être observée pour le scrutin à vote unique transférable, qui a été conçu par Carl Andrae au Danemark en 1855, mais aussi en Angleterre par Thomas Hare en 1857. Leurs découvertes peuvent ou non avoir été indépendantes l’une de l’autre. Les premières élections recourant à ce système ont eu lieu au Danemark en 1856, puis en Tasmanie en 1896 après que son utilisation a été encouragée par Andrew Inglis Clark. La représentation proportionnelle a quant à elle commencé à se généraliser en Europe au début du XXe siècle, la Belgique étant la première à la mettre en œuvre en 1900. Depuis, les systèmes proportionnels ou mixtes sont utilisés dans une majorité de démocraties, les pays anglo-saxons faisant toutefois figure d’exceptions.

La renaissance des scrutins majoritaires

Peut-être influencés par l'évolution rapide des multiples méthodes consacrant plusieurs gagnants, les théoriciens ont commencé à publier de nouvelles conclusions sur les méthodes à un seul vainqueur à la fin du XIXe siècle. Cela a commencé vers 1870, quand William Robert Ware a proposé d'appliquer un nouveau type de système à un seul vainqueur à des élections, proche du vote alternatif. Peu de temps après, des mathématiciens ont commencé à revoir les idées de Condorcet et à inventer de nouvelles méthodes pour compléter ses analyses. Edward John Nanson a ainsi combiné le nouveau vote alternatif à la méthode Borda dans le but de concevoir une nouvelle méthode de Condorcet appelée « méthode de Nanson ». Charles Dodgson, mieux connu sous le nom de Lewis Carroll, a publié des brochures sur la théorie du vote, en se concentrant en particulier sur les méthodes Condorcet. Il a introduit l'utilisation de matrices de Condorcet pour analyser les élections, bien que cela ait aussi déjà été présenté sous une certaine forme par Ramon Llull.

Des systèmes de vote à préférence multiple ordonnée ont plus tard été mis en application. En Australie, le vote alternatif a été adopté pour la première fois en 1893, et continue à être utilisé aujourd'hui. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, plusieurs municipalités ont commencé à utiliser le Bucklin vote, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants pour les électeurs. Ce système n’est plus du tout utilisé depuis, et a même été déclaré inconstitutionnel dans le Minnesota.

Influence de la théorie des jeux

Après que John von Neumann et d'autres chercheurs ont mis au point le domaine mathématique de la théorie des jeux dans les années 1940, de nouveaux outils mathématiques, visant à analyser les systèmes de vote et leurs stratégies, font leur apparition. Cela a conduit à la découverte d'importants nouveaux résultats qui ont bouleversé le domaine de la théorie du vote. L'utilisation de critères mathématiques permettant d'évaluer les systèmes électoraux a été introduite par Kenneth Arrow, qui a démontré, avec son théorème d'impossibilité, que certains critères intuitivement désirables entraient aujourd'hui en contradiction, pointant du doigt les limites inhérentes aux différents théorèmes de vote.

Il est en effet impossible de dire que tel ou tel système de vote est LE système parfait, car certaines des caractéristiques, qui font qu'un système est bon, sont contradictoires. Si, par exemple, un candidat est extrêmement apprécié par la majorité des électeurs, mais aussi extrêmement haï par les autres, cela fait-il de lui un meilleur ou un pire candidat que celui qui serait modérément apprécié par tous ? Les systèmes électoraux ont chacun une vision différente de ce type de problème. Kenneth Arrow a reçu le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 1972 pour avoir démontré, dans sa thèse de 1951, l'impossibilité de transformer des préférences individuelles en choix collectif sans violer au moins une des conditions suivantes :

- Le système de vote doit toujours aboutir.

- Toutes les éventualités doivent pouvoir se réaliser.

- Pas de dictature : le système ne doit pas tenir compte des choix d'un individu au détriment des autres.

- Si un votant améliore le rang d'une option, cela ne doit jamais la désavantager.

- Ôter un candidat (autre qu'un gagnant) ne doit pas changer le résultat du vote.

En fait, tous les différents systèmes violent de différentes façons ces conditions. Beaucoup trouvent que la méthode Condorcet reste suffisamment bonne, car elle ne viole que de façon mineure un critère parmi les moins importants. Le théorème d'Arrow est le plus cité comme résultat de l'étude du vote, s'inspirant de plusieurs résultats significatifs tels que le théorème de Gibbard-Satterthwaite, qui démontre que le vote stratégique est inévitable dans certaines circonstances communes.

L'utilisation de la théorie des jeux pour analyser les modes de scrutin a également conduit à des découvertes sur les effets stratégiques émergents de certains systèmes. La loi de Duverger, qui montre que le scrutin majoritaire à un tour conduit souvent à un système bipartite, en est un bon exemple. Des recherches approfondies sur les aspects du vote dans la théorie des jeux, menées par Steven Brams et Peter Fishburn, les ont conduits à définir et à promouvoir officiellement l'utilisation du vote par approbation en 1977. Bien que le vote par approbation ait déjà été utilisé auparavant, il n'avait pas été cité ou considéré comme un objet d'étude universitaire, en particulier parce qu'il viole l'hypothèse selon laquelle seules les méthodes dégageant un seul vainqueur sont fondées sur un classement préférentiel.

Développements contemporains

L'évolution politique constante des différents États pratiquant des élections poussent ceux-ci à modifier plus ou moins régulièrement leurs régimes électoraux. En fonction de la nature du régime, la préférence de celui-ci pour tel ou tel système peut varier. Dans une étude menée par André Blais et Louis Massicotte en 1997 sur 166 États, il a été mis en évidence que les modes de scrutins majoritaires à un tour et les différents systèmes de représentation proportionnelle sont les systèmes électoraux les plus couramment utilisés. Remarquons toutefois qu'en isolant les démocraties des autres formes de régimes, cette étude montre que la représentation proportionnelle est préférée par une majorité relative d'États (voir le tableau ci-dessous).

| Systèmes | 166 États | Démocraties | ||

|---|---|---|---|---|

| SM1 | 36 % | 50 % | 34 % | 38 % |

| SM2 | 15 % | 11 % | 8 % | 6 % |

| RP | 34 % | 22 % | 44 % | 33 % |

| Mixte | 15 % | 16 % | 13 % | 22 % |

Une autre étude menée par David M. Farell en 2001, se concentrant sur 59 démocraties, peuplées d'au moins deux millions d'habitants et dont le degré de liberté politique atteint au moins 4.0 selon les critères de la Freedom House annual survey de 1999, offre des résultats différents. La représentation proportionnelle est cette fois utilisée par 49,2% des États concentrant 18,4% de la population totale concernée, tandis que les systèmes majoritaires à un et deux tours sont utilisés par 23,7% des États pour 55,7% de la population. Les systèmes mixtes sont quant à eux appliqués dans 27,1% des États recouvrant 25,8% de la population. On en déduit que près de la moitié des démocraties représentatives étudiées plébiscitent la RP tandis que les autres sont équitablement partagées entre systèmes majoritaires et mixtes, mais que les États fortement peuplés préfèrent encore les scrutins majoritaires (l'Inde et les États-Unis, notamment).

La théorie du vote est venue mettre l'accent sur les critères d'un système électoral presque autant que sur certains systèmes particuliers. Maintenant, toute description d'un avantage ou d'une faiblesse dans un mode de scrutin devrait être soutenue par un critère défini mathématiquement. Des recherches récentes dans le domaine de la théorie du vote ont permis l'élaboration de nouveaux critères et de nouvelles méthodes de calcul visant à répondre à certains critères.

Parmi les éminents théoriciens de la théorie du vote contemporains, Nicolaus Tideman a officialisé les concepts stratégiques, tels que l'effet spoiler. Tideman a aussi conçu la méthode de classement par paires, une méthode Condorcet qui n'est pas soumise aux critères clones. Donald Gene Saari a quant à lui fait renaître l'intérêt pour les méthodes Borda avec les livres qu'il a publiés depuis 2001. Saari utilise des modèles géométriques de la position des systèmes électoraux pour promouvoir ses nouvelles méthodes.

La disponibilité accrue du traitement des données par ordinateur a encouragé la pratique de la méthode Condorcet avec rangement des paires par ordre décroissant, et des méthodes Schulze, qui permettent un classement des choix des plus populaires aux moins populaires.

L'avènement d'Internet a amplifié l'intérêt pour les systèmes électoraux. Contrairement à beaucoup d'autres domaines mathématiques, la théorie du vote est généralement assez accessible aux non-spécialistes, et de nouveaux résultats sont fréquemment découverts par des amateurs. C'est pourquoi de nombreuses découvertes récentes dans la théorie du vote proviennent non pas de documents publiés, mais de discussions informelles entre passionnés, sur des forums en ligne et des listes de diffusion.

L'étude des modes de scrutin a donné une nouvelle impulsion à l'idée de réforme électorale, plusieurs personnes proposant de remplacer les scrutins majoritaires par de nouvelles méthodes moins injustes. Diverses municipalités aux États-Unis ont commencé à adopter le vote alternatif dans les années 2000. La Nouvelle-Zélande a adopté la représentation proportionnelle pour les élections législatives en 1993 et le scrutin à vote unique transférable pour certaines élections locales en 2004. La province canadienne de Colombie-Britannique tiendra un deuxième référendum sur l'adoption du vote unique transférable courant 2008. La province de l'Ontario a quant à elle organisé un référendum le 10 octobre 2007, sur l'opportunité d'adopter un système mixte proportionnel/majoritaire (les électeurs rejetteront cette proposition très critiquée par une partie de la classe politique canadienne à 63%). En outre, en septembre 2007, le Nouveau Parti démocrate uni de la Corée du Sud a commencé le premier à utiliser des systèmes de vote mobiles pour ses primaires présidentielles. Une gamme encore plus large de systèmes de vote est maintenant diffusée dans les organisations non gouvernementales.