Théâtre anatomique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fréquentation

La captation du public

Selon William Sebastian Heckscher, la parenté entre théâtres traditionnels et amphithéâtres anatomiques s'étendait à d'autres domaines que le déroulement des représentations qui y avaient lieu, ce qui lui fait dire que l'histoire de la scène devrait prendre en compte les seconds. D'après lui, ces derniers étaient expressément conçus pour attirer et accueillir une assistance nombreuse, et leur succès en dépendait largement. C'est ce qui légitime la présence de flûtistes dans le théâtre anatomique de Leyde. C'est également ce qui justifie des bâtiments aussi imposants, qui par ailleurs ne paraissent pas pouvoir s'expliquer par des raisons pratiques, au vu de la courte durée et du caractère saisonnier des activités auxquelles ils étaient destinés, sauf peut-être si l'on considère l'augmentation du nombre des étudiants en médecine à l'époque où les théâtres apparurent.

Quoi qu'il en soit, les spectateurs furent très nombreux à se presser dans les théâtres, et c'est peut-être là la raison de la rareté des textes descriptifs à leur sujet, ces structures étant si bien connues qu'il ne venait probablement pas à l'esprit des auteurs de s'y attarder. Les illustrateurs, en revanche, ne s'économisèrent pas. De nombreux frontispices de traités les représentent dans des scènes où les dissections s'accompagnaient de banquets, de concerts et de représentations théâtrales. Par ailleurs, tout bien considéré, les quelques textes que l'on connaît sont tout à fait parlants quant à la fréquentation des enceintes. Ils indiquent par exemple qu'en décembre 1659, le fils de Guy Patin, doyen de la faculté de médecine de Paris, fit une dissection devant une si grande quantité d'auditeurs, qu'hormis le théâtre lui-même, la cour en était remplie. Ailleurs, dans la Hollande du XVIIe siècle, « en tant que spectacles, les anatomies rivalisaient avec les sermons des grands prédicateurs, avec les arrivées des navires chargés de marchandises en provenance des Indes occidentales ou orientales, avec les entrées des Princes ». Elles étaient, dit William Sebastian Heckscher, des fêtes que les théâtres anatomiques avaient définitivement incorporées parmi les festivités locales, développant au passage une fonction symbolique, celle de rendre compte de l'importance acquise dans la vie urbaine par la science anatomique. À Bologne, les dissections avaient lieu pendant le carnaval, et l'érection du théâtre anatomique de la ville sanctionna la pratique croissante de telles opérations durant cet événement.

Ce qu'on allait voir dans les théâtres d'anatomie « tranchait avec les événements ordinaires du quotidien », et « les spectateurs balançaient entre le dégoût, le plaisir et les fantasmes les plus crus ». Ainsi, « le désir qui [faisait] converger les masses vers les exécutions capitales les [attirait] aussi aux spectacles anatomiques : désir de cruauté et de peur, d'expériences limites et de sensations excessives, mais aussi curiosité puissante, volonté de savoir de quoi est faite l'intériorité physique. ». On trouve la preuve de cette attraction étrange dans l'œuvre de Molière, où l'invitation à une anatomie publique est assimilée à un acte d'une suprême courtoisie : dans Le Malade imaginaire, à l'acte II scène V, lorsque Thomas Diafoirus se propose d'emmener Angélique assister à la dissection d'une femme, la servante Toinette assure que « le divertissement sera agréable », et « qu'il y en a qui donnent la comédie à leurs maîtresses, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant ».

Selon l'historien français Philippe Ariès, Diafoirius était « un prétendant un peu sot », mais il se conformait par là à des usages attestés : « la leçon d'anatomie, si souvent reproduite dans la gravure et la peinture du XVIIe siècle, était, comme les soutenances de thèse et le théâtre des collèges, une grande cérémonie sociale où toute la ville se retrouvait, avec masques, rafraîchissements et divertissements ». Ainsi, l'année de la création du Malade imaginaire, en 1673, Louis XIV ordonna que des démonstrations d'anatomie soient faites gratuitement au Jardin du roi, dans un amphithéâtre qu'il avait fait construire à cet effet, et précisa que les sujets nécessaires pour conduire ces démonstrations devaient être délivrés à ses professeurs en priorité par rapport à tous les autres. La charge de démonstrateur fut confiée à Pierre Dionis, qui l'occupa pendant huit ans jusqu'en 1680 et rassembla à chaque fois quatre ou cinq cents personnes. Ce n'étaient certainement pas tous des étudiants en médecine.

La mixité dans la foule

Le public des théâtres, en plus d'être nombreux, était varié. Félix Platter en témoigne. D'après lui, le 14 novembre 1552, lorsqu'à Montpellier on opéra un garçon avec un abcès dans la poitrine, le docteur Guichard présidant l'anatomie, et un barbier opérant, les étudiants n'étaient pas les seuls présents : « il y avait dans l'assistance beaucoup de personnes de la noblesse et de la bourgeoisie, et jusqu'à des demoiselles, quoiqu'on fit l'autopsie d'un homme. ». Il remarque néanmoins qu'elles devaient parfois se masquer le visage face à l'insoutenable ou l'obscène. Quoi qu'il en soit, leur présence est également attestée par une gravure représentant le théâtre de Madrid où apparaît sur la droite une figure féminine qui se penche depuis un balcon auquel on accède depuis l'extérieur. Platter, de son côté, ajoute qu'y assistaient même des moines.

Loin d'être exceptionnelle, la composition de l'assemblée indiquée par l'étudiant suisse reflète une situation commune. Aristocrates, notables locaux, ecclésiastiques et curieux venaient tous à l'amphithéâtre anatomique. Le public était particulièrement fourni, et donc sans doute hétérogène, lors des démonstrations sur des corps de femmes, et l'étude de leurs parties génitales, appelée « la belle démonstration », est ce qui attisait alors le plus la curiosité des spectateurs, en tout cas d'après Pierre Dionis. C'était là un penchant bien excusable, selon l'anatomiste, car les anatomies de femmes étaient bien moins fréquentes que celles des hommes, mais aussi « parce qu'il n'y a rien de si naturel à l'homme que de savoir où et comment il a été formé ».

Dans les documents, on trouve d'autres traces d'une pensée assimilant de la sorte la dissection publique pratiquée dans les théâtres à une œuvre d'éducation populaire. Ainsi, dans ses écrits, Charles Estienne considère les anatomies comme l'une des choses que l'on propose au peuple, « autrement dit, à une assistance hétérogène, qui n'était pas composée uniquement de médecins et d'étudiants, mais aussi de personnes étrangères au milieu universitaire ». Cela n'allait pas sans désordres, et il fallait donc faire œuvre de prévention contre de possibles débordements. Dans ces textes, Estienne indique que l'amphithéâtre doit être suffisamment grand pour accueillir les spectateurs, mais aussi afin d'empêcher le public de perturber les chirurgiens. Dans le théâtre anatomique de Padoue, on jouait de la musique pendant les temps morts dans le but de calmer l'assistance. Mais ce n'était pas toujours suffisant, et Guillaume Lamy rapporte que s'il n'est pas parvenu à entendre Pierre Cressé au Jardin du roi, c'est parce que « plusieurs canailles du faubourg, attirées par une curiosité de voir disséquer un corps, empêchaient les honnêtes gens d'avoir place ». Ceci prouve, affirme Mandressi, que « si dès le XVIe siècle l'anatomie avait franchi les limites des écoles de médecine pour devenir un objet de consommation sociale, à l'époque de Molière et de Pierre Dionis, elle suscitait en France un engouement sans précédent, dans tous les milieux », même si on estime que les cercles aristocratiques et mondains manifestèrent toujours l'avidité la plus soutenue.

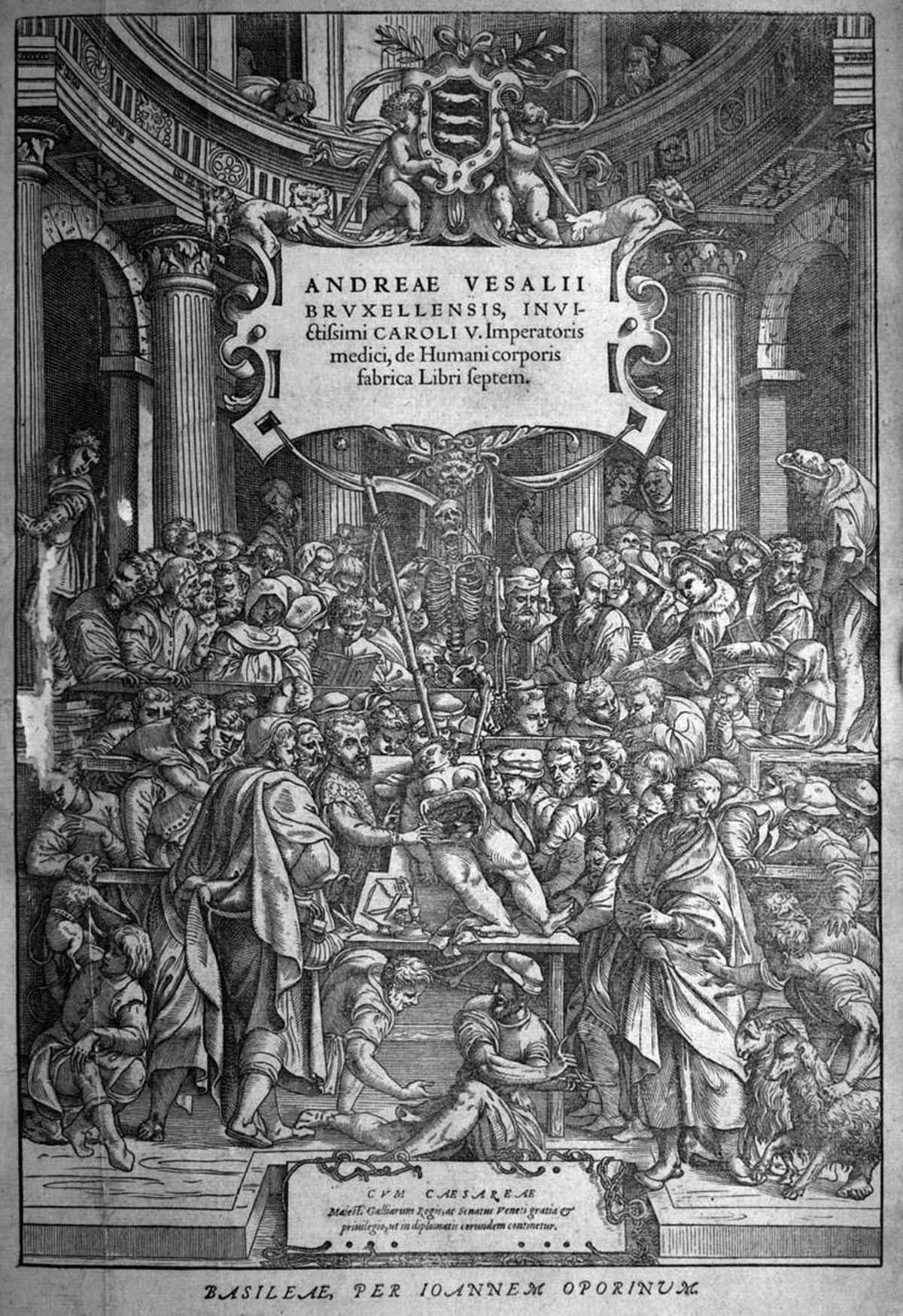

Une preuve supplémentaire de cet état de fait est l'illustration du frontispice du traité d'André Vésale, où l'on voit une foule indisciplinée prise dans un chaos complet. Bien que l'on sache que le désordre y est exagéré, le compte-rendu de l'étudiant allemand Balthasar Heseler plaidant pour un certain calme, il est intéressant de s'y attarder. En attendant d'être elles-mêmes disséquées, les bêtes s'y comportent comme « des membres du public, le singe apparemment désireux de regarder, le chien peut-être dans l'espoir de lambeaux de chair, tous les deux se comportant à leur façon comme des hommes, alors que les hommes autour d'eux, ceux qui se battent sous la table de dissection par exemple, se comportent comme des animaux ». Les théâtres anatomiques étaient ainsi des lieux d'inversion : « tous les corps, vivants et morts, vêtus et nus, humains et animaux, sont des sujets potentiels de la dissection, et tous partagent avec le cadavre le regard dissecteur des observateurs ; les spectateurs eux-mêmes forment un spectacle les uns pour les autres et l'observateur extérieur ». On peut attribuer cette caractéristique à André Vésale, avec qui l'analyse du corps disséqué devint une véritable performance dans les années 1530 et 1540 : après lui, au centre du théâtre anatomique, « celui qui montre est lui-même pris dans l'acte de montrer, et ce qu'il montre est aussi bien le corps que lui-même en train de montrer ».

L'économie des enceintes

Malgré l'affluence et un certain renversement des valeurs communes, les personnalités d'importance ne furent jamais complètement concurrencées par le peuple en tentant d'accéder aux théâtres anatomiques, car elles se virent très rapidement proposer des emplacements privilégiés. Le premier à décrire un théâtre, Alessandro Benedetti invita dès le départ à assigner les places selon le rang des assistants, pro dignitate. Plus tard, Charles Estienne recommanda de réserver les gradins inférieurs aux professeurs de médecine, de laisser les suivants aux étudiants en médecine et aux chirurgiens pour finalement abandonner les plus lointains aux autres spectateurs présents. Il proposa donc un ordre hiérarchique, organisé selon la distance par rapport au cadavre. Dans le même temps, il conseilla de faire en sorte que chacun puisse se retirer « quand il lui plaît pour ses affaires et nécessités sans donner fâcherie aux autres ».

On peut supposer que ces considérations en faveur d'un départ aisé en cours de démonstration avaient vocation à augmenter le nombre de places effectivement attribuées pendant une même leçon et à accroître en conséquence les recettes du théâtre anatomique. Car les anatomies étaient payantes, « comme pour un spectacle équestre ou théâtral ». William Sebastian Heckscher estime d'ailleurs que la mise en vente de places pour assister aux démonstrations publiques d'anatomie dans les amphithéâtres précéda vraisemblablement de plusieurs années la mise en œuvre de cette même pratique dans la sphère des arts de la scène traditionnels, que l'on attribue généralement au libraire Giovanni Andrea dell'Anguillara à la fin des années 1540. Au pire, les deux opérations furent contemporaines.

Concrètement, il y avait dans les théâtres d'anatomie, et ce dès l'époque de Benedetti, des questeurs de confiance chargés de collecter l'argent. À Amsterdam, les recettes s'élevaient généralement à deux cents florins environ, mais quand le corps était celui d'une femme, elles augmentaient considérablement : l'ouverture d'un cadavre féminin pouvait rapporter une somme « exceptionnellement élevée », dépassant les trois cents florins, c'est-à-dire 50% de plus que la moyenne.

Les fonds récoltés servaient notamment à procurer tout ce qui était nécessaire à la dissection et au banquet final, un dîner qui coûta 93 livres et une cuiller en argent lors de l'ouverture à Londres en 1638. Cette recette était tellement convoitée par les établissements de tutelle qu'à Saragosse les responsables firent noter en 1689 dans les statuts de l'université qu'une amende de vingt réals serait émise à l'encontre des professeurs d'anatomie pour chaque dissection non réalisée, sur un total de dix-huit à effectuer dans l'année. Le délateur recevait un tiers de cette amende, le reste étant acquis à l'université elle-même, qui la versait dans ses coffres.