Théâtre anatomique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Déclin, reconversion et bilan scientifique

Le déclin des théâtres

En se transformant en produits de consommation, les théâtres anatomiques prirent le risque d'affronter une crise de fonctionnement aussitôt que cesserait l'attrait du public pour le spectacle proposé. C'est ce qui se produisit à compter du troisième quart du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle. Précisément, et si l'on suit Andrew Cunningham, le déclin des démonstrations effectuées dans les théâtres anatomiques eut lieu durant le demi-siècle autour de 1800, et il fut très rapide, car les années qui précédèrent, entre 1720 et 1775, furent peut-être les plus grandes pour l'anatomie. De fait, rappelle le chercheur, cette période fut appelée par Albrecht von Haller, un grand anatomiste, « la perfection de l'anatomie ». C'est le moment où opérèrent Jean-Louis Petit, Georges-Louis Leclerc de Buffon, Lazzaro Spallanzani, Antoine Portal et autres Alexander Monro. En outre, on construisait encore des théâtres au milieu du XVIIIe siècle : à Londres, par exemple, William Cheselden parvint à en faire ériger un au début des années 1750. Mais vers 1790, le peuple et les anatomistes eux-mêmes avaient oublié à quoi pouvait bien servir la démonstration d'anatomie. Dans la capitale anglaise, désormais, on développait une méthode nouvelle, que l'on disait d'origine parisienne, et qui consistait à laisser l'étudiant disséquer par lui-même.

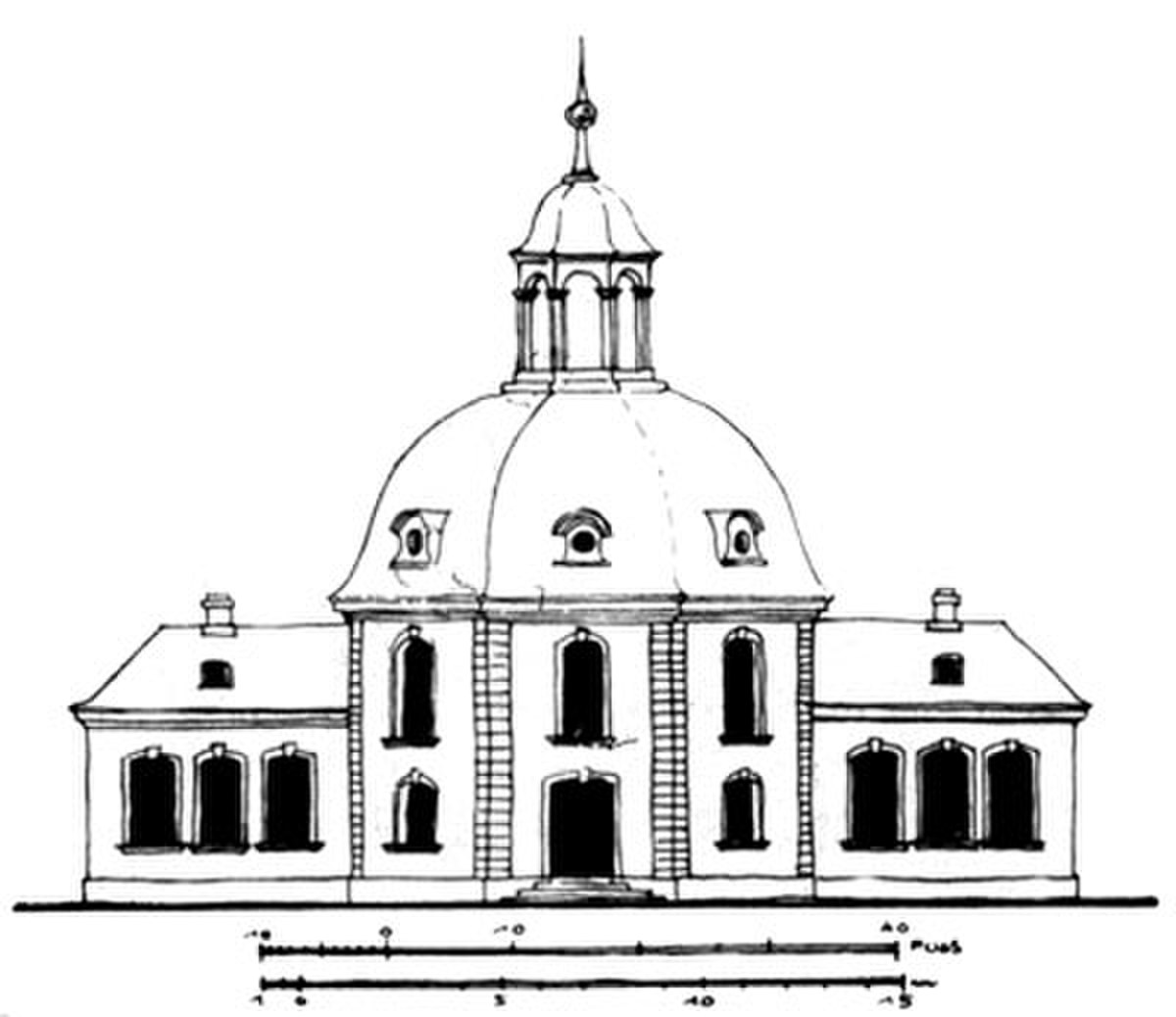

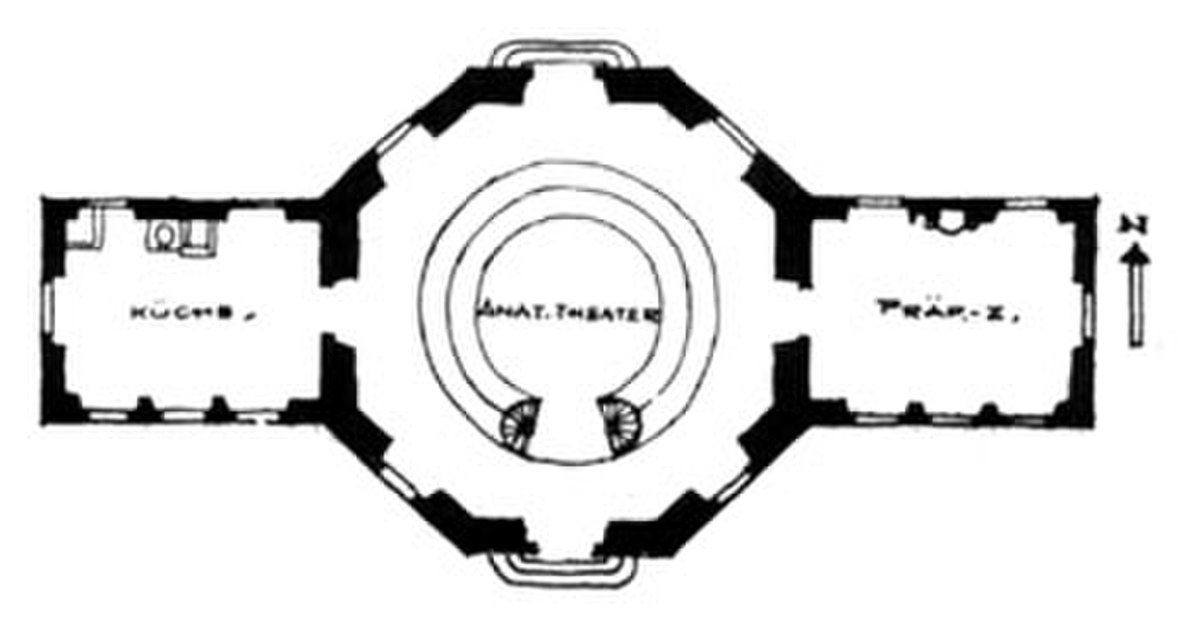

De nombreuses explications ont été avancées pour expliquer ce basculement, ce qui fait par ailleurs varier sa datation. On évoque par exemple la miniaturisation des observations et des découvertes des anatomistes, qui devinrent peu à peu moins aisées à exposer au grand public. Rafael Mandressi considère quant à lui un long phénomène culturel qui vit la disparition de ce qu'il appelle la « civilisation de l'anatomie », et qui s'opéra à compter du XIXe siècle seulement pour se prolonger tout au long de celui-ci jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce phénomène se mesure à l'aune de la distanciation prise dans le langage courant avec la métaphore anatomique, qui était jusqu'alors très couramment employée, mais surtout du déplacement de la curiosité du public vers les champs de foire à la faveur de l'engouement pour le pathologique et le monstrueux, qui se développa alors. L'apparition d'infrastructures concurrentes est également envisagée par Gerst-Horst Schumacher, qui indique la mise en chantier à compter des années 1770 de nouveaux établissements à l'architecture remaniée, et auxquels on accorda un nom différent, les « instituts d'anatomie ». D'après lui, ces établissements s'affirmèrent autour de deux modèles, celui de l'institut Senckenberg de Francfort-sur-le-Main et celui encouragé par l'anatomiste Samuel Thomas von Sömmering, qui fut repris par les instituts d'anatomie de Munich en 1826, Göttingen en 1828-1829, ou encore Greifswald en 1854-1855. Cependant, il convient de relativiser cette mutation, car lesdits instituts, comme leurs plans le montrent, contenaient toujours un espace appelé « théâtre anatomique », et Schumacher englobe d'ailleurs ces nouveaux édifices sous le vocable de « theatrum anatomicum ».

De son côté, Cunningham explique la disparition des théâtres par celle du rituel sacré que l'on organisait à l'intérieur, elle-même suscitée par la sécularisation qui accompagna les Lumières et la Révolution française. Il parle également du recul plus global de la philosophie naturelle, de laquelle relevait la pratique de l'anatomie, mais aussi du développement dans le champ scientifique de l'expertise, et par conséquent du laboratoire, puis enfin de la disparition des exécutions publiques. À ce sujet, on peut considérer avec Michel Foucault que s'opèra à l'époque considérée un bouleversement du rapport au corps humain, qu'il ne s'agissait plus seulement d'ouvrir et de comprendre, mais aussi de redresser par des principes disciplinaires. Celui-ci motiva la mise au point de dispositifs où le regard normatif, plutôt que d'être installé à la périphérie, comme c'était le cas dans les théâtres anatomiques, était au contraire placé au centre, selon une configuration spatiale reprise sur le Panoptique de Jeremy Bentham : il s'agissait de permettre le contrôle par un seul individu d'une foule dont devait cesser les petits trafics.

Dans ce contexte, les petits drames qui se produisaient dans les gradins du fait de l'animalité des comportements et de la mixité sociale apparurent suspects, et l'accès aux cadavres fut bientôt réservé aux futurs médecins et à eux seuls. On déconseilla par ailleurs de rendre les théâtres anatomiques visibles et attirants. Ainsi, on peut lire dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales au XIXe siècle que ces édifices « devraient être rejetés, comme les abattoirs et les clos d'équarrissage, à une certaine distance des localités habitées » et qu'à défaut de les éloigner des villes, où ils avaient jusqu'ici une position plus centrale, il faut les « entourer de murs très élevés » tout en faisant en sorte qu'ils soient « munis de treillages à mailles serrées ou de volets en tabatière, comme on le fait pour les prisons de manière à dérober à la vue des voisins le spectacle répugnant des travaux qui s'y accomplissent ».

La conservation et la reconversion en musées

Désireuses de continuer à attirer le public plutôt que de s'exiler loin de tout, un certain nombre de structures se transformèrent en musées, ou au moins en lieux de visite pour les voyageurs. C'est le cas, par exemple, du théâtre anatomique de Padoue, reconverti en 1872, mais aussi de celui de Tartu, construit dans cette ville d'Estonie à l'époque précise où l'anatomie commençait à être boutée hors du monde social, de 1803 à 1805. C'est également le cas de celui de l'université de Bologne, le théâtre anatomique de Bologne, qui se trouve à son avantage à l'intérieur du palais de l'Archiginnasio, un édifice de style gothique datant du XVIe siècle. Construit en 1649, il fut dégradé par un bombardement durant la Seconde Guerre mondiale, le 29 janvier 1944 précisément, puis il fut restauré après-guerre, et de nouveau en 2006. Cette dernière opération, que l'on peut citer comme exemplaire, a duré six mois et coûté 68 000 euros, une somme réunie grâce à une loterie.

Il est établi que dès l'origine de nombreux théâtres supposément permanents furent ainsi restaurés ou carrément reconstruits in situ à partir de structures plus anciennes, mais aussi que plusieurs ensembles furent totalement démolis pour être érigés ailleurs, comme ce fut le cas à Salamanque du premier théâtre permanent connu en 1801. Cela n'empêcha pas, néanmoins, de nombreuses disparitions complètes du fait d'un désintérêt soudain, ou faute d'utilisation : à Prague, par exemple, le théâtre s'effondra dès 1731 après avoir été presque complètement déserté durant les années précédentes, et si l'on en croit un ouvrage non spécialisé, il ne resterait plus aujourd'hui que trois théâtres anatomiques du XVIIe siècle encore debout en comptant celui du Gustavianum, qui est toujours utilisé pour des conférences, mais dont l'essentiel de la surface accueille désormais les visiteurs : on y présente les antiquités que possède l'établissement ainsi que cinq expositions permanentes sur l'histoire des sciences et l'histoire de l'université d'Uppsala elle-même. Ce chiffre très faible ne laisse que peu de marge au-delà du théâtre anatomique de Bologne déjà cité.

Pour ce qui concerne les autres siècles, on peut citer, parmi les structures qui existent toujours, le théâtre anatomique de l'École vétérinaire, érigé à Berlin en 1789-1790. Quant au bien plus ancien théâtre anatomique de Leyde, qui fut déboulonné en 1821, il a récemment été reconstitué dans le musée Boerhaave, dont il constitue l'un des chefs-d'œuvre. Il renoue ainsi avec son fonctionnement ancien, celui qui prévalait à chaque fois que la saison des dissections était finie, c'est-à-dire celui d'une véritable institution muséale. Ses collections étaient surtout composées de squelettes, de sorte que ce théâtre anatomique peut être décrit comme une attraction touristique avant l'heure, et c'est en tant que tel qu'il fut effectivement représenté par de nombreux dessins, décrit dans les livres et célébré par les récits de voyage.

D'une façon générale, de fait, les théâtres anatomiques étaient souvent des cabinets de curiosités à leur corps défendant, et cette fonction prit effectivement de l'importance avec le temps, en particulier suite au développement des techniques de céroplastie, qui fournirent aux établissements de nombreux artefacts remarquables, en sus de ceux qui étaient directement réalisés à partir de restes humains. Mais certains historiens comme Andrew Cunningham y voient une cause supplémentaire de leur déclin, plutôt qu'un ingrédient de leur sauvegarde : d'après eux, la constitution de collections entières de ces objets très ressemblants rendit peu à peu moins nécessaires les dissections humaines dans les théâtres anatomiques, où par ailleurs l'activité ralentissait déjà du fait de l'amélioration des techniques de conservation des cadavres.

Le bilan scientifique et culturel

La sauvegarde et la restauration des quelques théâtres anatomiques restants s'inscrit dans un contexte historiographique qui, d'après Àlvar Martínez-Vidal et José Pardo-Tomás, chercheurs à Barcelone, a fait subir un profond changement à la connaissance et à l'interprétation de l'histoire de l'anatomie à compter de la Renaissance, un changement qui résulte de nouvelles directions prises au sein de l'histoire de la médecine à la fin des années 1970. De fait, entre la deuxième moitié des années 1990 et le début des années 2000, de nombreux travaux d'importance ont été publiés. Mais cela n'empêche pas, selon eux, un certain nombre de points aveugles, parmi lesquels la trop rare prise en compte des théâtres anatomiques de la péninsule Ibérique dans la chronologie habituelle.

Un autre de ces points morts est le bilan scientifique et culturel de l'activité des enceintes, que l'on a surtout interrogées, durant les dernières années, à travers les pratiques qui s'y déroulaient et la symbolique qui leur était liée. S'il est presque systématiquement célébré par les historiens, le rôle des théâtres en tant que lieux de la transmission des savoirs n'est pas étudié à l'aune de leurs résultats effectifs. On sait seulement que la dissection anatomique en public devint grâce à eux à compter des années 1490 un forum dans lequel les découvertes de la recherche conduite dans des espaces privés étaient exposées, et qu'André Vésale, souvent cité pour son caractère pionnier, y fut en fait précédé dans sa quête de vérité hors des textes anciens par Alessandro Benedetti, Jacopo Berengario da Carpi ou Gabriel de Zerbis.

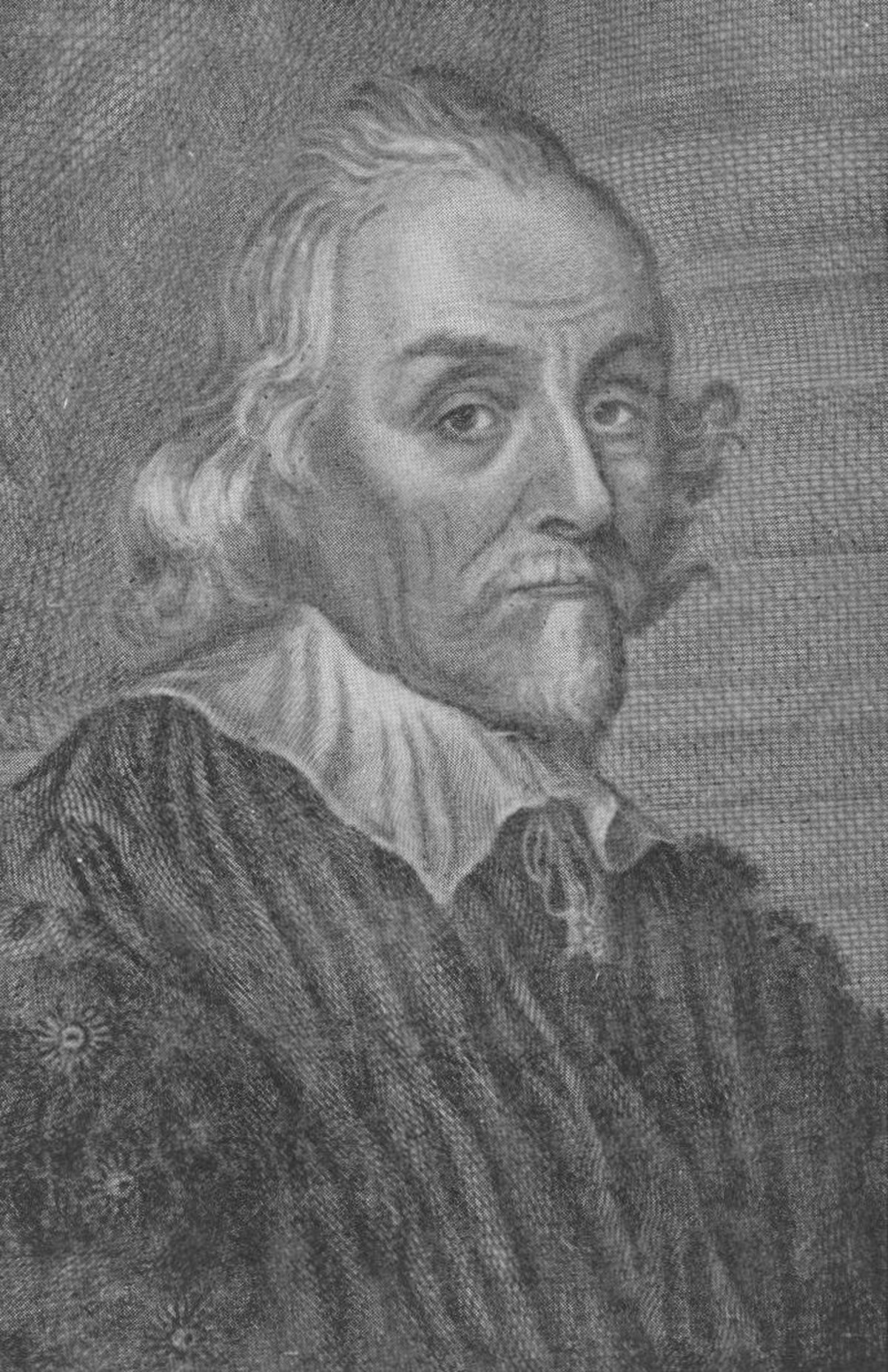

On sait également que c'est en assistant à une leçon à Padoue que William Harvey se familiarisa avec une pensée qui lui permit de découvrir la circulation du sang. Plus généralement, il apparaît que les théâtres d'anatomie de la Renaissance furent les espaces privilégiés d'où émergea une certaine perception du corps humain qui rendit pensable sa transformation en objet d'étude, et d'où disparut à jamais la résistance épistémologique à sa compréhension effective.

D'après Luke Wilson, l'apparition de ces édifices constitua par ailleurs une tentative de contextualiser physiquement l'anatomie en vue de la faire voir comme une performance normale, institutionnalisée, notamment pour l'armer contre les critiques et les pratiques concurrentes, qu'elle tentait parfois d'incorporer. À ce titre, les historiens ont établi que les théâtres anatomiques servaient parfois d'agora pour le règlement des oppositions entre les coteries et autres corporations au sein du monde médicosocial. À Londres, par exemple, l'installation d'Harvey était l'un des principaux espaces où se jouait le conflit entre chirurgiens et médecins, et il offrait un avantage potentiellement décisif aux seconds, car ils étaient les seuls à comprendre parfaitement le latin dans lequel on pense que le maître administrait sa leçon. En tout cas, le théâtre anatomique de la ville sectionnait et recomposait le corps médical en même temps que les anatomistes y tranchaient puis reconstituaient le corps biologique.