Théâtre anatomique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

L'objectif de confort et de visibilité

Après Alessandro Benedetti, la description de théâtres anatomiques dans les traités d'anatomie, plus ou moins longue et détaillée, devint une pratique relativement courante. Les textes renvoyaient parfois à des structures effectivement mises en œuvre, comme chez André Vésale, qui indique dans une note marginale avoir aménagé à Bologne et Padoue des structures telles que celle qui est représentée sur le frontispice de son œuvre majeure, parue en 1543 sous le titre De humani corporis fabrica. Mais, d'après Rafael Mandressi, il pouvait également s'agir de descriptions « purement normatives » de ces espaces, de leur configuration et de leur usage, tels qu'ils devaient être conçus et installés. Selon lui, c'est vraisemblablement le cas chez le Florentin Guido Guidi, qui décrit un ensemble octogonal dont les gradins s'élargissent au fur et à mesure que l'on y monte. C'est aussi le cas chez le Français Charles Estienne, dont le théâtre idéal « était loin d'être réalisé à la faculté de Paris », et n'a probablement jamais existé.

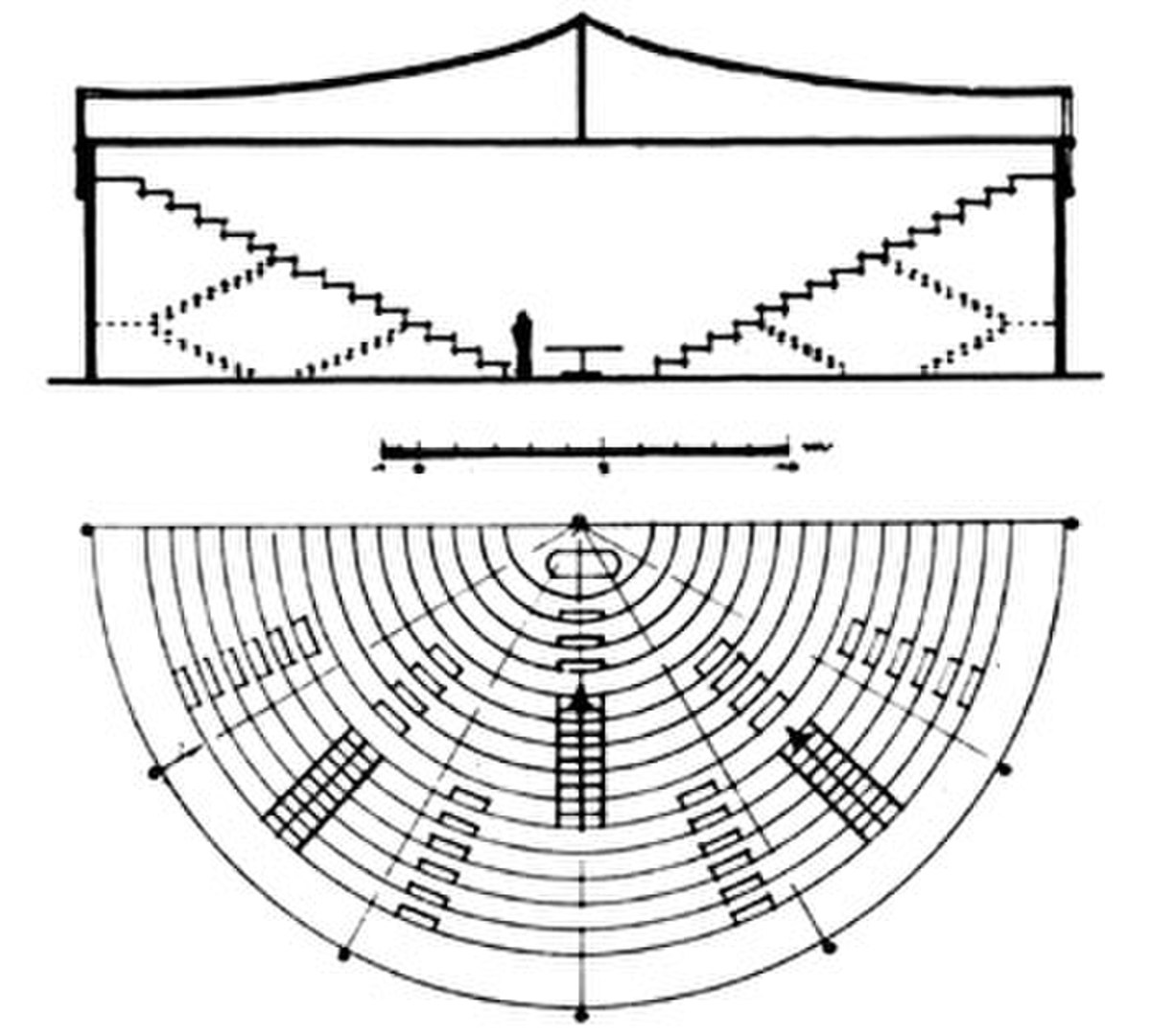

Pourtant, la description qu'il en donne dans La Dissection des parties du corps humain, traité paru en français en 1546, est l'une des plus minutieuses qui soient : l'auteur consacre à la question les quinzième et seizième chapitres du troisième livre de son ouvrage, respectivement intitulés « De l'appareil du theatre anatomique » et « De la situation & position du corps que lon doibt dissequer au devant du theatre anatomique ». Estienne imagine une installation temporaire dont la structure serait construite en bois, ou en charpenterie. Elle aurait la forme d'un hémicycle à trois étages, ou au moins deux. On l'érigerait à l'intérieur d'un espace ample et aéré, avec des sièges disposés tout autour en forme de cercle, « du type de ceux que l'on peut voir à Rome ou à Vérone ». Cette comparaison avec le Colisée et les arènes véronaises indique qu'il décrit en fait un amphithéâtre.

De fait, l'édifice auquel pense l'auteur est à ciel ouvert, sans toit, mais il se propose néanmoins de former au-dessus un pavillon en tendant une toile cirée, ou une toile simple en l'absence de toile cirée. Il s'agit de faire de l'ombre pour les personnes présentes et de les protéger de la pluie et du soleil, mais aussi de s'assurer que la voix de celui qui expliquera l'agencement des différentes parties du corps porte loin et ne se perde pas dans l'air. Cette exigence acoustique n'est pas excessive : dans un texte bien ultérieur, le Français Guillaume Lamy rapporte qu'il s'est rendu au Jardin du roi de Paris pour écouter une démonstration d'anatomie de son grand rival Pierre Cressé, mais qu'il n'a pu entendre que l'avant-propos de l'anatomiste à cause du bruit dans le théâtre.

Ainsi, le texte d'Estienne insiste surtout, et au-delà des questions purement techniques, sur ce que l'on appellerait aujourd'hui le confort des personnes situées dans les galeries. Il milite par exemple pour qu'elles voient toutes également, et il est très précis dans ses requêtes chiffrées à ce sujet : les bancs dans les gradins « ne devront pas être moins hauts que le pied et demi ». De fait, à l'époque, l'un des enjeux majeurs de l'agencement des enceintes était d'assurer une visibilité maximale à l'intérieur, comme le montrent la confusion des textes normatifs et de la réalité historique à ce sujet. Ainsi, alors que Guidi recommande de placer une bougie à chaque coin de la table de dissection, dans le théâtre anatomique de Padoue, par exemple, des étudiants étaient effectivement chargés de porter des cierges à proximité immédiate de cette table. Tout cela n'est pas gratuit : l'anatomie en était arrivée à un point où le savoir scientifique au sujet du corps semblait ne plus pouvoir se passer d'une observation attentive de celui-ci, c'est-à-dire de l'usage intensif de la vision.

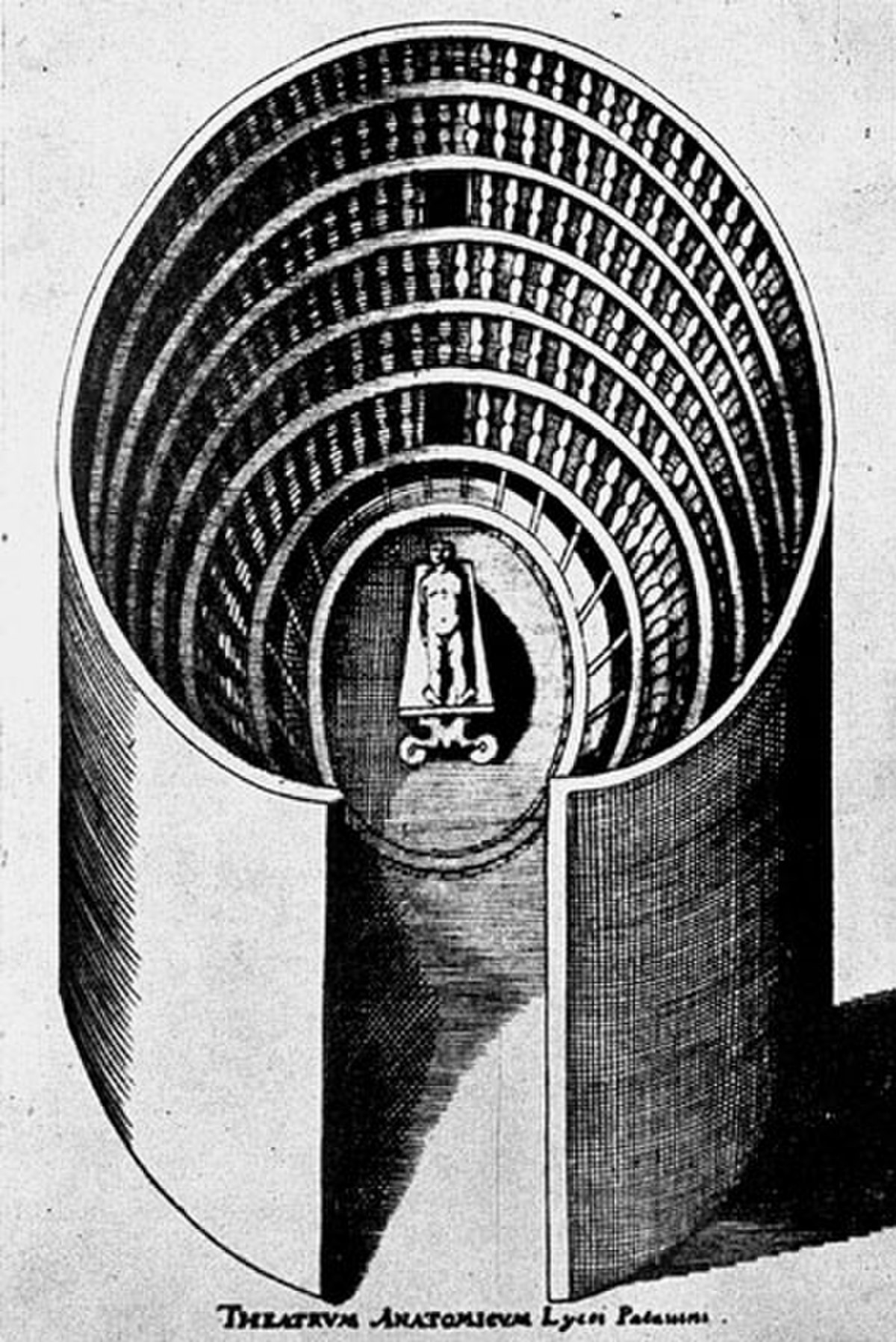

Les plans et leur origine

Parmi les premiers théâtres anatomiques permanents qui furent construits hors de la péninsule Ibérique, on peut distinguer, selon Gerst-Horst Schumacher, deux grands modèles architecturaux, celui de Padoue et celui de Bologne. Installé dans le palais Bo, le premier, en forme d'entonnoir, mesurait dix mètres de long pour 8,75 de large et douze de haut. Il était équipé de six galeries de 92 centimètres chacune et toutes protégées par une balustrade similaire à celles que l'on trouve autour des chalets alpins. Il n'y avait pas de sièges, et il fallait être mince pour tenir dans les travées. De plus, autre désavantage, la forme de la structure demandait des bâtiments hôtes élevés, chose rare dans les universités de l'époque.

D'après Rafael Mandressi, cette forme ellipsoïdale était issue de la recherche anatomique elle-même. Paolo Sarpi, qui l'imagina sans doute, s'intéressait non seulement à la chimie, à la logique, au magnétisme et aux mathématiques, mais aussi à la médecine et à l'optique, et il travailla sur ces sujets avec Fabrizi d'Acquapendente dans le cadre de recherches sur l'œil menées entre 1581 et 1584, c'est-à-dire au cours des années précédant immédiatement l'érection de l'édifice padouan. Plus tard, lorsque celui-ci dut être reconstruit, le médecin commençait à nouveau à se pencher sur la question, encore sous l'influence des idées de Sarpi. Pour l'historien, il y a là une « coïncidence dans le temps qui est aussi une coïncidence dans les formes : on retrouve dans l'architecture du théâtre d'anatomie la composition de cercles et d'ellipses des illustrations de l'anatomie de l'œil du De visione, voce, auditu publié par Fabrizi en 1600 », et où Sarpi est cité, sa contribution mise en avant. Dès lors, on peut considérer que le théâtre anatomique de Padoue était « une gigantesque métaphore concrète du regard ».

Mais la pratique à l'intérieur d'une structure en forme d'œil n'était pas, selon Mandressi, qu'une simple métaphore. Il s'agissait également d'une mise en abyme du savoir scientifique de l'époque « qui permettait à un public nombreux de participer à la consécration de l'expérience visuelle comme pierre angulaire de la connaissance anatomique ». De fait, l'apparition des amphithéâtres d'anatomie en tant que dispositifs spatiaux ad hoc relève d'une période qui fit de la vue de l'intérieur du cadavre ouvert la source principale de la vérité scientifique quant à l'anatomie humaine, au détriment des traités signés par les autorités. On remarquera à ce titre que l'ouvrage d'Alessandro Benedetti, celui-là même qui fournit la première description connue d'un théâtre anatomique, se termine par un chapitre consacré à l'éloge de la dissection, « De laude dissectionis ». L'auteur y exhorte le lecteur à s'appliquer à la contemplation des œuvres de la Nature et à les laisser se déployer sous ses yeux. Les textes, ajoute Benedetti, pourront éventuellement rafraîchir la mémoire, mais si on se laisse mener par eux seuls, on aura in fine bien davantage d'opinions que de vérités. De fait, son propre ouvrage est justement conçu pour être consulté pendant des démonstrations anatomiques. Il y fait un usage abondant des verbes relatifs à la vision. Enfin, il s'inscrit dans un contexte éditorial marqué par la place de plus en plus importante prise par les illustrations anatomiques dans les traités, en particulier après les travaux de Jacopo Berengario da Carpi au début des années 1520, mais surtout suite au De humani corporis fabrica d'André Vésale, paru en 1543.

Tout indique donc que si l'appréhension sensorielle était jusqu'alors recommandée dans les livres, elle devait désormais être concrétisée et mise en actes dans les pages de ces ouvrages, mais aussi et surtout dans un espace singulier, qui servirait ainsi « à montrer mais aussi démontrer la vigueur de la nouvelle science », comme en témoigne l'usage du terme « théâtre », « theatron » signifiant littéralement « le lieu d'où l'on voit ». Ainsi, l'érection effective des amphithéâtres d'anatomie constitua donc « la mise en place d'un dispositif qui [cherchait] à optimiser cette perception et qui [était] en soi la marque la plus éloquente de la consécration du visuel ». Elle rendit l'anatomie moderne. En conséquence, on peut dire que la pratique des dissections humaines réapparue en Europe à compter de la fin du XIIIe siècle, « ne s'est généralisée, n'a cessé d'être une rareté et ne s'est transformée en routine que deux cents ans plus tard dans les amphithéâtres d'anatomie des universités européennes », qui prirent des décennies à leur accorder une certaine autonomie architecturale.

L'évolution des formes

Lorsque Pieter Pauw envisagea la construction du théâtre anatomique de Leyde, il tenta d'atténuer les désavantages que présentait celui de Padoue, dont la forme empêchait l'entrée de la lumière du jour, ce qui condamnait à l'usage de torches. Aux Pays-Bas, il fit donc ériger un édifice dont les plans atténuaient les excès italiens : les gradins étaient plus larges et moins élevés, ce qui permettait de ménager des ouvertures sur l'extérieur. Conséquemment, l'éclairage était meilleur, et compensait la plus grande austérité générale du bâtiment.

Son architecture inspira celle des théâtres construits à Groningue de 1654 à 1655 et à Kiel en 1666, ainsi que dans plusieurs universités d'Europe du Nord. Mais il fallut attendre le théâtre anatomique de Bologne pour une véritable innovation, le recours à une salle rectangulaire reprenant certaines caractéristiques de l'architecture du Moyen Âge. Selon Gerst-Horst Schumacher, cette enceinte constitua le second grand modèle de théâtre anatomique. Cependant, il indique également qu'il ne fut jamais imité par la suite, exception faite du théâtre de Ferrare construit en 1731. On pourrait y ajouter quelques autres en Espagne. Ainsi, d'après Àlvar Martínez-Vidal et José Pardo-Tomás, une illustration de 1728 indique que le théâtre anatomique de Madrid était une pièce carrée avec une grande fenêtre au fond et une arche à l'entrée sur laquelle était inscrite « Amphitheatrum Matritense », soit « amphithéâtre madrilène » en latin. Celui de Saragosse était également de la même forme, tous les côtés mesurant approximativement 5,8 mètres. Il reposait sur des piliers en briques et des murs faits d'une sorte d'adobe d'une hauteur d'environ 46 décimètres.

La grande innovation intervint néanmoins tout a fait ailleurs, à Londres. C'est là qu'en 1638 fut inauguré le premier théâtre anatomique construit dans un bâtiment autonome, un événement que Schumacher localise quant à lui au collège de chirurgie de la capitale française en 1694. Cette structure londonienne ne coûta que mille livres en travaux, le chantier n'ayant duré que deux ans ; un demi-siècle plus tard, il fallut trois années pour édifier l'enceinte de la rue des Cordeliers, à Paris. Elle ressemblait à une église protestante.

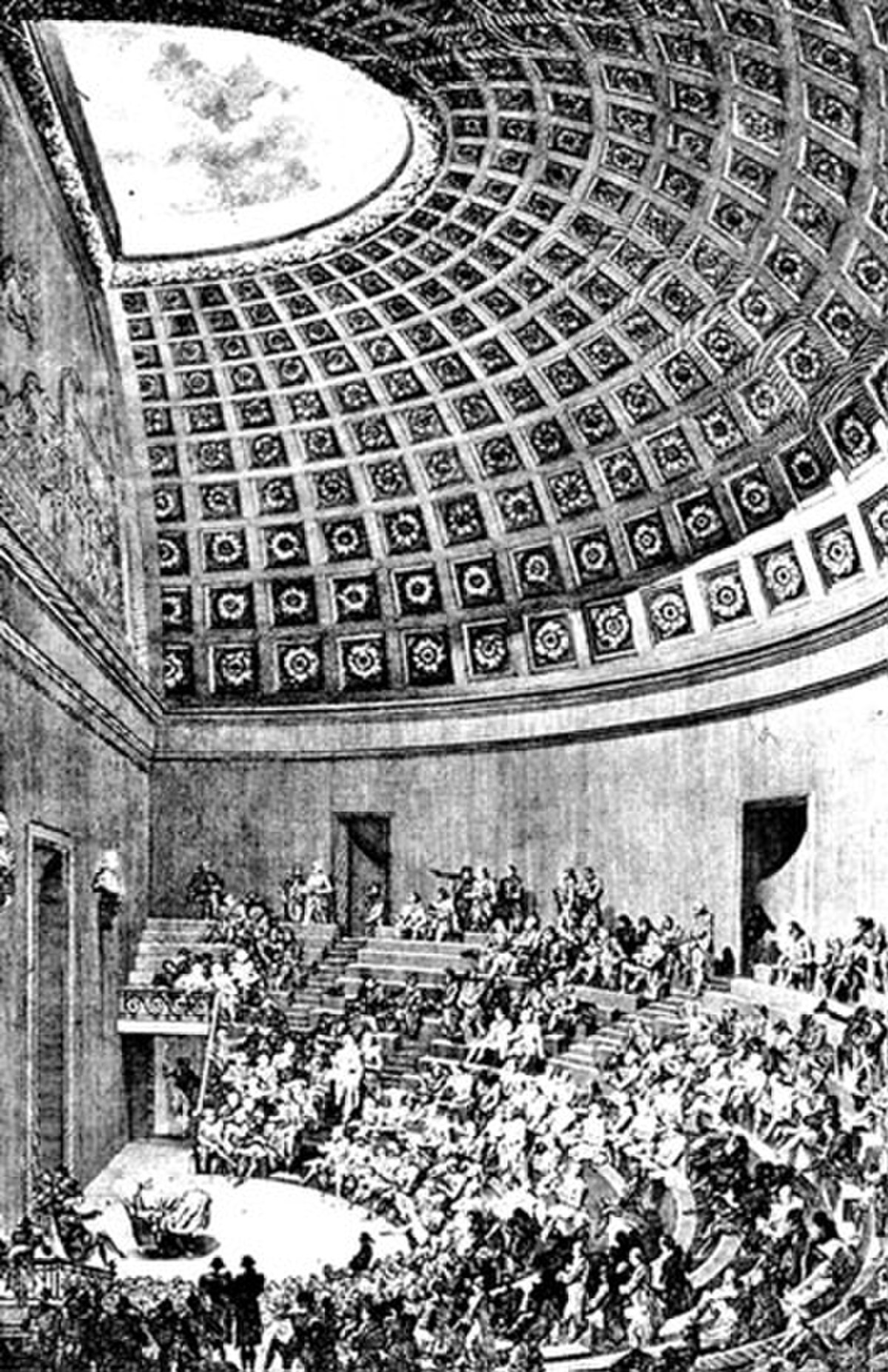

Un autre exemple intéressant de théâtre anatomique établi dans un ensemble autonome est le grand amphithéâtre des écoles de chirurgie construit dans cette dernière ville selon la forme du Panthéon de Rome de 1768 à 1775. D'une capacité de 1 400 places, il était si grand que l'on peine à croire qu'il était possible de distinguer quoi que ce soit de la dissection depuis les derniers rangs. Cette remarque vaut également pour le nouveau théâtre anatomique de style baroque que la guilde des chirurgiens de Barcelone fit dresser en 1761. L'ensemble était tellement grandiose que rien ne pouvait être vu à partir des sièges. Pour Andrew Cunningham, cela indique que les théâtres anatomiques remplissaient d'autres fonctions que purement pratiques : ils cherchaient également à faire grande impression sur leurs visiteurs, aidés en cela par leur décoration.