Théâtre anatomique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Décoration, équipement et approvisionnement

La décoration et ses messages

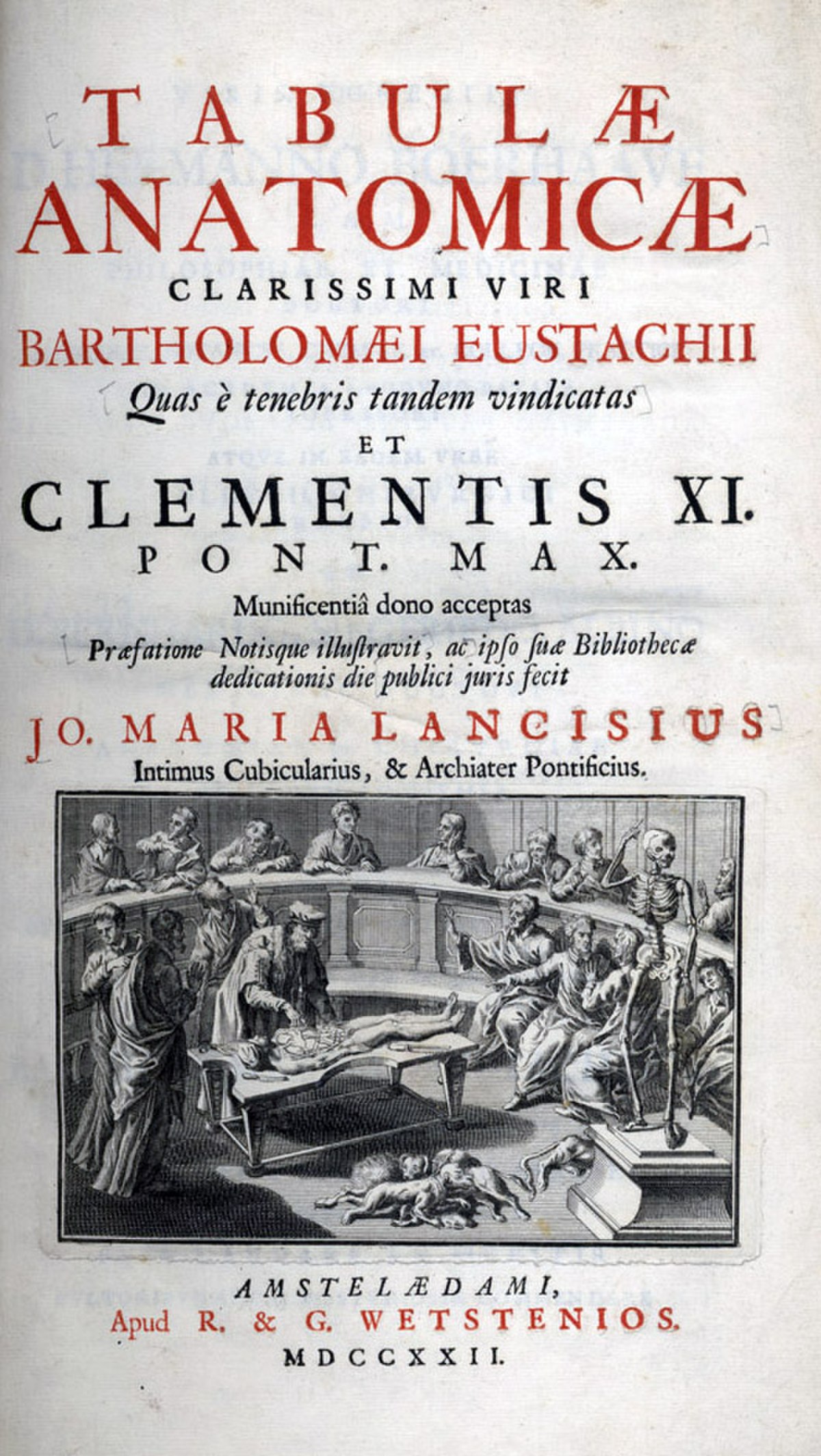

S'il illustre un changement de paradigme au sein de la science anatomique de son époque, le développement de l'illustration spécialisée en même temps que l'apparition des théâtres d'anatomie présente par ailleurs l'intérêt de fournir à l'historien des informations quant à l'intérieur des enceintes, au-delà de leur aspect purement structurel. Ainsi, si la plupart des planches des traités servaient à imager tout ou partie du corps humain, certaines représentaient les édifices en cours de fonctionnement. Elles étaient souvent placées en couverture des ouvrages, qui par ailleurs comportaient volontiers le mot « théâtre » dans leur titre, un exemple de cette dernière habitude étant le Theatrum Anatomicum infinitis locis auctum composé par Gaspard Bauhin en 1592, publié à Francfort en 1605 et réimprimé avec des additions en 1621.

Ces supports visuels indiquent que la décoration des théâtres anatomiques n'était pas forcément sobre, ce que confirme par ailleurs l'intérieur des structures qui nous sont restées. À Bologne, dans l'enceinte construite pour l'université de la ville, on voit encore de nombreuses sculptures en bois représentant d'illustres anatomistes, ce qui indique que les théâtres étaient des lieux où l'on honorait les grands pionniers de la discipline, et où s'affichaient sans doute les filiations académiques entre leurs maîtres d'autrefois et leurs disciples vivants : on sait que c'était au professeur détenant la chaire que revenait la charge financière de la décoration de la salle, qui comprenait coussins et damas.

Il y a en l'occurrence Hippocrate, Claude Galien, Fabrizio Bartoletti, Giovanni Girolamo Sbaraglia, Marcello Malpighi, Carlo Fracassati, Mondino de' Liuzzi, Bartolomeo da Varignana, Pietro d'Argelata, Costanzo Varolio, Giulio Cesare Aranzio et Gaspare Tagliacozzi Trigambe, soit douze personnages statufiés qui répondent aux douze signes du zodiaque représentés au plafond. Le théâtre anatomique de Leyde comportait lui aussi une galerie de portraits destinée à édifier le visiteur, et les signes associés aux grandes constellations astrologiques étaient également représentés sur les murs à Londres.

Ainsi affirmés comme des lieux de science, les théâtres anatomiques n'étaient pas pour autant dépourvus de références au sacré, et l'on trouve de nombreux memento mori dans les illustrations qui les représentent, qui étaient par conséquent de véritables vanités. Ainsi, on dispose d'une gravure de 1612 montrant l'amphithéâtre de Leyde encombré par les squelettes humains et animaux. Sur l'illustration de couverture du De humani corporis fabrica, la référence à la mort est encore plus explicite, puisqu'un squelette humain surplombant toute la scène tient une faux qui lui donne l'apparence de la Faucheuse. Cependant, il faut bien voir que ces reliques servaient parfois effectivement pour l'enseignement de l'ostéologie, comme en témoigne un illustrateur qui représenta le théâtre anatomique de Madrid dans les années 1720. Elles faisaient donc partie, en quelque sorte, de l'équipement du théâtre.

L'équipement et ses dangers

Tous les textes et illustrations en témoignent, le corps mort était immanquablement le centre du théâtre anatomique, et cette position était suffisamment impressionnante pour déclencher des inspirations artistiques. Ainsi, entre 1639 et 1646, le poète et professeur de théologie Gaspard van Baerle composa trois poèmes ayant pour sujet l'anatomie, dont deux sur le théâtre anatomique permanent d'Amsterdam. Le plus court, In locum anatomicum recens Amsteloddami exstructum célèbre l'inauguration du lieu, tandis que l'autre, intitulé In Domum Anatomicam, quœ Amstelodami visitur, en décrit la nature, « plutôt morale que scientifique ». Le troisième, intitulé In mensam Anatomicam, pose carrément que sur la table de dissection centrale gît la condition humaine, sa désolation, les membres nus étant exposés à la vue des misérables mortels. Le grand public partageait peut-être cet avis, et les théâtres anatomiques suscitaient beaucoup de peurs à l'origine de rumeurs. C'est ainsi que l'on affirme encore aujourd'hui qu'une trappe avait été aménagée sous le théâtre anatomique de Padoue pour pouvoir faire disparaître les cadavres à tout instant, une visite inopportune dût-elle avoir lieu.

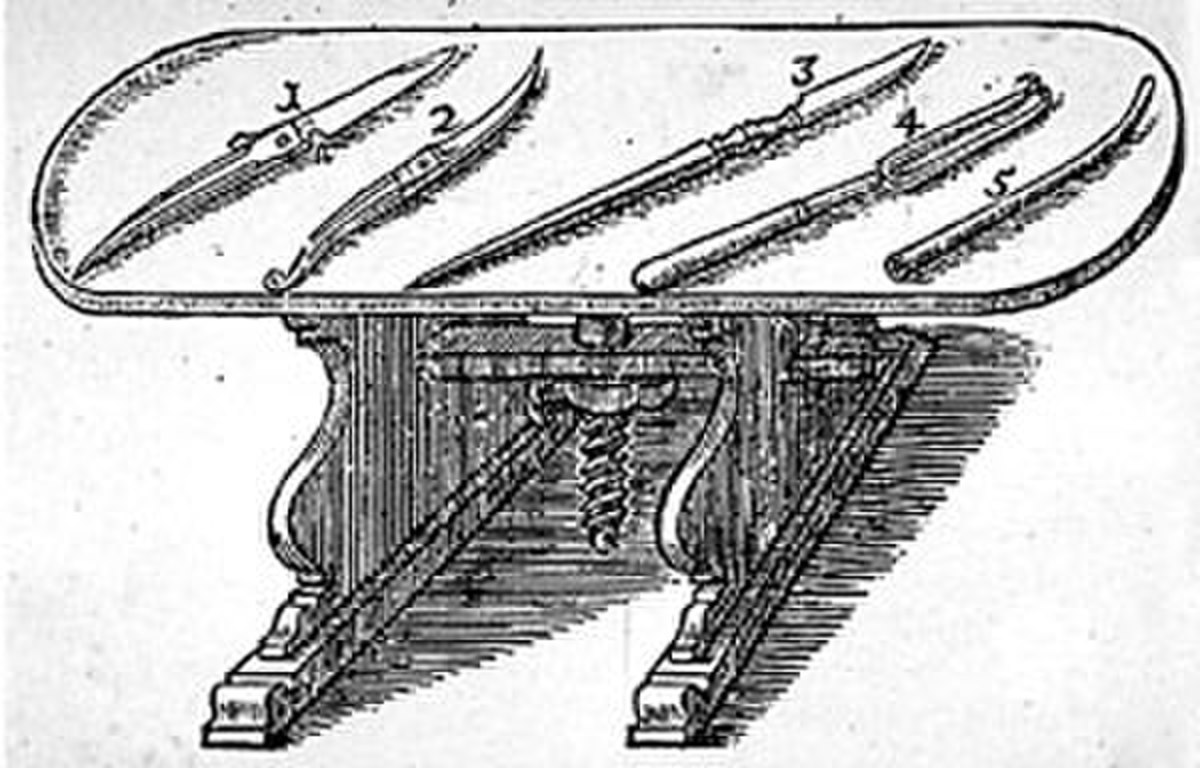

Pour Maurizio Rippa Bonati, c'est un mythe, et l'historien Luke Wilson fournit peut-être une bonne explication de son origine en indiquant que les anatomies publiques étaient vraisemblablement assimilées à des activités illicites ou à la moralité douteuse du fait de l'utilisation abondante qu'elles faisaient de corps de condamnés. Quoi qu'il en soit, la centralité du cadavre au milieu de la pièce était une exigence des anatomistes eux-mêmes, comme en témoignent les auteurs de référence. Pour Alessandro Benedetti, il doit être mis au cœur du théâtre, sur un banc élevé, dans un endroit illuminé et commode pour le dissecteur. Pour Charles Estienne, dans le même ordre d'idées, il doit y être posé sur une table tournante soutenue d'un seul pied en bois. À Barcelone, à compter du milieu des années 1670, cette table de dissection faisait environ deux mètres de long et quatre-vingts centimètres de large. La surface plane était faite de granit taillé, et le pied en pierre était creux pour faire passer un pivot en fer et les fluides corporels évacués jusqu'à une fosse septique d'une profondeur de près d'un mètre et demi placée à l'extérieur du bâtiment, où elle était couverte de pavés. À Saragosse, la table elle-même était située à un mètre sous le niveau du sol, et on y accédait par un escalier. Ses bords étaient surélevés pour contenir les matières semi-liquides issues de la dissection. Des anneaux sur les côtés indiquent qu'elle fut pensée pour permettre l'immobilisation d'animaux destinés à subir une vivisection.

Mais d'autres éléments devaient être pris en considération : au milieu et à côté de la table de dissection, nous dit Estienne, il doit y avoir une poutre de bois fichée au sol au bout de laquelle sera agencée une autre poutre destinée à élever le corps à l'aide de bandes, de façon à pouvoir montrer « l'exacte situation et position de chacune des parties ». Ainsi soulevé, ou soutenu par des poulies, le cadavre ne devra pas, néanmoins, apparaître debout ou en position verticale, quoi que ce soit l'usage chez certains, chez André Vésale par exemple. D'après Rafael Mandressi, on se servait en tout cas de coussins de paille, de ficelles et d'aiguilles pour le maintenir dans une posture spécifique, pas tout à fait à l'horizontale.

On sait à ce sujet que le dissecteur disposait de nombreux outils, que l'on regroupait sur une petite table d'appoint. Parmi eux, il y avait bien sûr un nombre important de coutelas, rasoirs, bistouris et autres petites scies, ainsi que des maillets pour venir à bout des os, ou encore des crochets et des fourchettes pour enlever les membranes. Il y avait également des éponges et des seaux destinés à recueillir les fluides suintant peu à peu du corps mort au fil de sa décomposition, mais aussi « des paniers pour y jeter les parties déjà examinées, tranchées et extraites : les viscères, des morceaux de muscle, la langue, la graisse, des bouts de cervelle, un œil – des débris dont il sera nécessaire par la suite de se débarrasser ». Cet équipement était complété par des mouchoirs imprégnés de substances odorantes pour atténuer la puanteur, par ailleurs masquée par des parfums ou de l'encens. Une illustration espagnole de 1728 montre à ce sujet de la fumée qui s'élève d'un réceptacle à droite de la table : il s'agit de substances aromatiques en train de brûler. Pour finir, il fallait aussi des sondes dans lesquelles le démonstrateur soufflait pour procéder au gonflement des organes creux qui, comme les poumons, pouvaient perdre de leur volume avec l'affaissement des chairs. C'était là un exercice risqué, car la moindre inspiration involontaire condamnait à l'inhalation d'émanations létales. Or, par ailleurs, le dissecteur n'était pas à l'abri d'une blessure mortelle avec les lames en argent, bois, plomb ou ivoire ayant incisé le corps mort, véritable matière première des théâtres anatomiques.

Les difficultés d'approvisionnement

Avant de procéder à la dissection, il fallait au préalable s'assurer de la possession du corps mort à étudier. Ce n'était pas chose aisée, en particulier lorsqu'il s'agissait de trouver des cadavres humains, et de préférence des noyés, car les personnes décapitées présentent des veines et artères anormalement flétries, tandis que les pendus ont le larynx brisé par le nœud coulant. Les condamnés mis à part, on avait généralement recours aux corps d'indigents n'ayant pas les moyens de se payer une sépulture ou d'étrangers sans parents dans la ville susceptibles de réclamer la dépouille. Ils étaient fournis par les autorités, ce qui rendait leur soutien essentiel au fonctionnement des théâtres, comme il le fut d'ailleurs, en Espagne notamment, à leur création.

Cependant, cela n'était pas toujours suffisant, d'autant qu'on enregistra au fil des ans une augmentation du nombre de dissections à pratiquer dans les exigences statutaires des universités de tutelle. C'est ainsi que le développement des théâtres anatomiques s'inscrivit dans la mise en place d'un véritable trafic de cadavres, une sorte de commerce illicite souvent court-circuité par des vols directement dans les cimetières. Les textes anciens regorgent d'indices établissant qu'il existait finalement une espèce de course entre professeurs ou théâtres pour s'assurer de la livraison de corps par tous les moyens. On sait par exemple que le 3 février 1667, lorsqu'une jeune fille de Tours fut pendue pour avoir, selon la rumeur, « défait son enfant », un carrosse arriva aussitôt sur la place ; le corps y fut installé, puis emporté pour le Louvre, « où quelque grand en voulait avoir la démonstration ».

Pour Rafael Mandressi, « l'attente de la livraison des corps, la dispute de leur possession, la décomposition qui guette et scande les temps de la dissection, la puanteur croissante [...], les contiguïtés pratiques des lieux de mort et des lieux de science ne sont pas des traits épisodiques ni le contenu anecdotique d'un moment de l'histoire de l'anatomie. Il s'agit au contraire de caractères permanents, intrinsèques, à l'ère des dissections, du long cycle qui commence au Moyen Âge tardif avec les débuts de l'ouverture de cadavres humains à des fins de connaissance ». De fait, le problème ne fut jamais entièrement résolu, et les dissections publiques dans les amphithéâtres ne suffirent plus au développement rapide de l'anatomie. Aussi, faute d'avoir des cadavres réels, on imagina des représentations fidèles de la réalité corporelle : les difficultés d'approvisionnement participèrent à l'essor de la céroplastie, qui permettait aux professeurs de disposer d'artefacts reproduisant fidèlement les différents organes du corps humain à partir de cire peinte. On utilisa aussi beaucoup d'animaux pour faire des digressions sur tel ou tel organe humain que la décomposition avait déjà détruit sur le corps principal. Ainsi, André Vésale utilisait fréquemment des chiens et des singes, mais aussi des restes de bœufs : ils étaient conservés pour la fin, pour clarifier certains points précis via une anatomie comparative.

Cependant, si les charognes d'animaux étaient généralement plus disponibles que les cadavres humains, ce n'était pas une constante. Dès lors, on envisagea finalement d'autres solutions plus radicales au problème. Le philosophe Denis Diderot proposa de réaliser dans les théâtres des vivisections humaines à partir des condamnés à mort, arguant que « de quelque manière qu'on considère la mort d'un méchant, elle serait bien autant utile à la société au milieu d'un amphithéâtre que sur un échafaud, et [que] ce supplice serait tout au moins aussi redoutable qu'un autre ». Des offres concrètes furent faites en ce sens : un apothicaire rencontré en son temps par Nicolas Edme Restif de La Bretonne lui assura avoir « proposé, dans un petit mémoire, de donner à l'amphithéâtre public, certains scélérats vivants, pour faire sur eux des expériences, qui rendissent leur mort doublement utile à la nation, dont ils ont été le fléau ». Cependant, lui dit-il aussi, on l'éconduisit « avec horreur, comme un anthropophage ».