Théâtre anatomique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Utilisation

Le dissecteur et ses assistants

Une fois le cadavre à étudier trouvé et préparé, le maître pouvait entrer en scène. Pour Charles Estienne, ce médecin chargé d'interpréter et de commander la dissection se devait d'être assis devant la table où se trouve le corps et donc en face-à-face avec les personnes installées dans les gradins, ce qui établit bien, selon Rafael Mandressi, que « tout le dispositif est organisé en fonction de la vue : il faut montrer ».

Le maître était secondé par de nombreux assistants, en tout cas jusqu'à André Vésale, qui fut parmi les premiers à descendre de la chaire. Auparavant, et depuis Mondino de' Liuzzi, c'était une véritable division des tâches qui caractérisait les dissections publiques : alors que le professeur en commandait le déroulement en faisant la lecture et le commentaire des écrits des autorités, un demonstrator, ou ostentor, était chargé de montrer à l'assistance ce que le maître explicitait, tandis que la préparation du corps était généralement laissée entre les mains d'un prosecteur, c'est-à-dire un chirurgien ou un barbier. C'est ce qu'illustre la scène de dissection dans la première édition de l'Anathomia en langue italienne, imprimée en 1494, à l'époque où apparurent les premiers théâtres : alors que le magister prononce la leçon ex cathedra, un livre ouvert face à lui, le dissecteur s'apprête à réaliser une première incision avec un coutelas sur la poitrine d'un cadavre pendant qu'un troisième individu à sa gauche pointe la scène avec son index. Généralement, une baguette était utilisée.

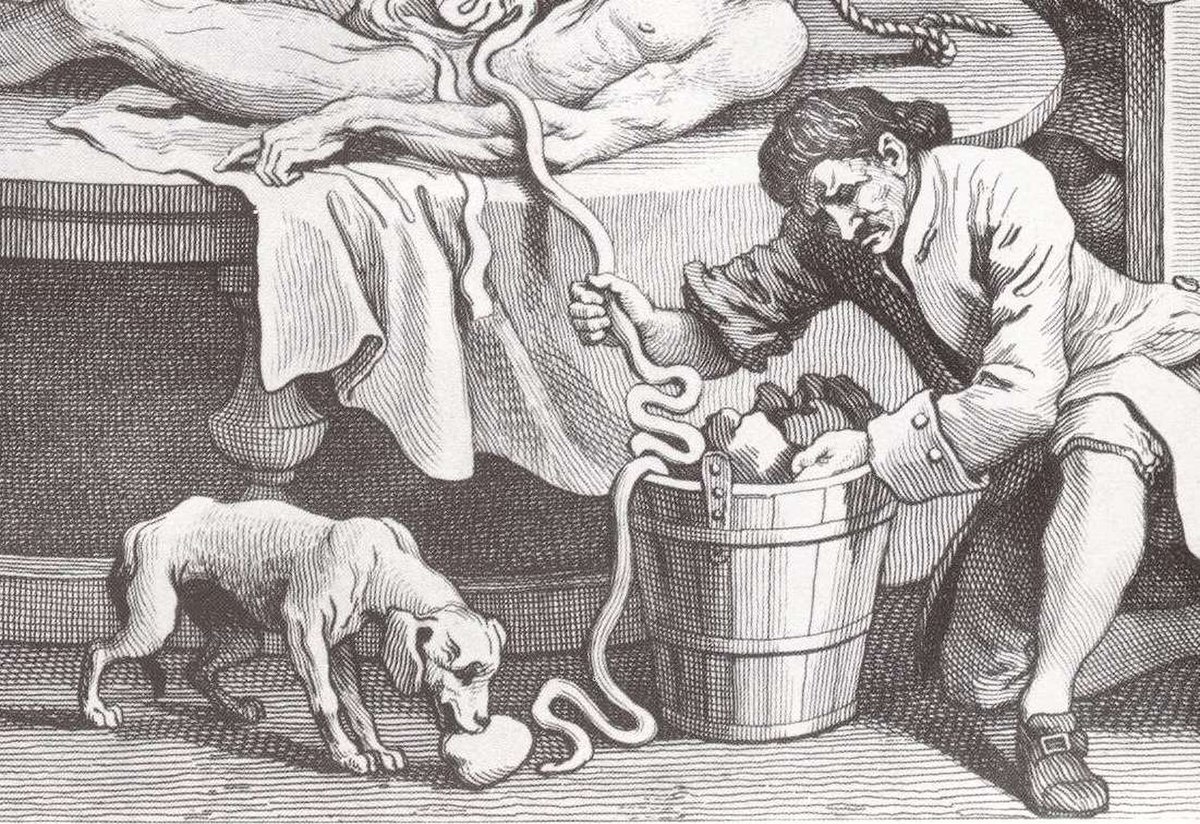

Suscitée par la découverte d'erreurs dans les textes de Claude Galien et des autres autorités, la prise en charge des aspects techniques de la dissection par Vésale est traditionnellement décrite comme l'un des moments du fait desquels la science anatomique devint moderne, car il permit le triomphe de l'autopsia, soit littéralement le fait de regarder par soi-même. Mais ce glissement de la chaire à la chair ne suffit pas à supprimer tout le personnel du théâtre anatomique. Si l'on en croit Guido Guidi, il fallait des techniciens obéissants et capables de ne pas s'évanouir pour procéder au lavage, au séchage et au dépeçage des corps, mais aussi pour attacher les animaux vivants.

Conformément aux recommandations d'Alessandro Benedetti, il y avait par ailleurs dans le théâtre anatomique un véritable régisseur, qui devait tout contrôler et ordonner, mais aussi quelques gardiens pour empêcher l'entrée des importuns. Tous ces individus contribuaient à la bonne marche logistique de l'enceinte et pouvaient compter sur l'assistance des nombreux chiens présents dans la salle, souvent représentés au pied de la table de dissection dans les illustrations : les restes leur étaient éventuellement confiés. En général, néanmoins, les déchets générés par les théâtres anatomiques étaient rassemblés et enterrés à la fin de la démonstration.

La démonstration et son déroulement

Les théâtres anatomiques fonctionnaient dans des conditions qui heurteraient fortement la sensibilité d'un public du XXIe siècle. Les démonstrations d'anatomie étaient longues, et étaient dès lors segmentées en plusieurs leçons administrées à raison de deux ou trois par journée. La durée totale de trois jours est souvent avancée par les historiens, notamment par Andrew Cunningham, mais on dispose, avec les écrits de Félix Platter, de témoignages de démonstrations de plusieurs semaines. Durant cet intervalle de temps, si l'on en croit ses notes, on pouvait disséquer plusieurs cadavres humains et de nombreuses charognes d'origine animale. En outre, les leçons duraient jusqu'à tard, car elles reprenaient après le dîner, et des torches devaient donc être prêtes pour la nuit, en plus des sources de lumière qui éventuellement servaient déjà de jour.

Les personnes présentes dans les gradins étaient cependant récompensées de leur patience. En effet, on organisait un somptueux banquet pour les personnalités ou les membres de la guilde des chirurgiens, et il était lui-même suivi d'une parade avec les torches. Par ailleurs, pendant la démonstration elle-même, elles avaient plus d'une fois l'occasion de voir et toucher les organes étudiés à l'invitation du maître. Ainsi, Charles Estienne écrit à propos de ce qui est tiré hors du corps, comme par exemple le cœur et la matrice, qu'il faut les faire circuler : « nous entendons que lesdites parties soient portées par les degrés du théâtre et montrées à un chacun pour plus grande évidence ».

Cette circulation des organes dans les travées suivait un déroulement spécifique, qui varia historiquement. Dans un premier temps, les démonstrations menées dans les théâtres étaient conduites de la tête aux pieds et de l'extérieur vers l'intérieur, puis d'autres schémas furent mis en jeu. C'est ainsi qu'Estienne imagina commencer par les parties les plus intérieures, c'est-à-dire les os, pour mieux finir par l'extérieur, soit l'épiderme. Cette méthode fut reprise et modifiée, et on peut dès lors distinguer deux étapes au cours de la démonstration, la dissection et l'anatomie, la première étant un acte portant atteinte à l'intégrité du corps, la seconde pouvant être vue comme sa recomposition.

Dans ce cadre, les théâtres anatomiques étaient souvent, dans l'esprit de leurs utilisateurs, des espaces d'accès à une réflexion en profondeur sur les origines de l'Homme. C'était le cas à Leyde, où Pieter Pauw ne considérait pas son théâtre que comme un édifice pour l'instruction de l'anatomie, mais aussi comme le lieu privilégié où penser aux rapports entre l'éphémère et l'Éternité, ou entre l'être humain et son Créateur. Dans le même ordre d'idées, on peut tenir pour révélateur le message qui flotte au sommet d'une illustration qui représenterait le théâtre anatomique de Thomas Bartholin à Copenhague en 1653 : ce message est une citation d'Aristote citant Héraclite, « les dieux sont ici aussi ». Il montre que l'anatomie était perçue comme le chemin de la connaissance de Dieu, et que le théâtre était censé être son point de départ, un lieu rituel.

La ritualité et la théâtralité de la leçon

Pour Andrew Cunningham, ce qui avait lieu dans les théâtres d'anatomie avait une dimension rituelle. Pour le prouver, il compare la dissection en public à la chasse au renard dans la campagne anglaise, qu'il tient pour très ritualisée, et il remarque que les deux activités étaient explicitement inscrites dans un calendrier particulier. De fait, les théâtres d'anatomie ne fonctionnaient pas toute l'année ; leur utilisation était bornée à quelques semaines bien spécifiques pendant l'hiver, un choix qui permettait de ralentir la décomposition des corps en les mettant hors de portée des fortes chaleurs. Pour le reste, et par souci d'approvisionnement, on essayait de faire correspondre la saison des dissections avec celle des procès dans la région considérée.

Cunningham ajoute que l'anatomie publique et la chasse étaient toutes deux des événements publics et sociaux, proposaient toutes deux des séquences d'actions à accomplir et disposaient toutes deux d'officiers et d'instruments pour prendre en charge ces dernières. Elles avaient également un programme implicite, à la fois symbolique, idéologique et économique. Toutes deux étaient des célébrations du sang, de la mort et du plaisir.

Tout cela n'allait pas sans petits drames périphériques. Aussi, le déroulement des dissections publiques telles qu'elles avaient lieu dans les théâtres d'anatomie a conduit William Sebastian Heckscher à comparer ces espaces aux théâtres traditionnels. Il assimile le déroulement de l'ensemble des événements liés aux dissections à une pièce dramatique en trois actes interconnectés comme le requièrent les règles du théâtre classique : l'exécution publique et solennelle du criminel, son anatomie, publique également, et tout aussi solennelle, et enfin le banquet postérieur couronné par la parade nocturne. Pour Rafael Mandressi, si c'est là pousser la comparaison un peu loin, « il n'en reste pas moins que les démonstrations étaient des cérémonies bien réglées, soigneusement préparées et exécutées selon un protocole précis, dans des espaces spécialement aménagés à des fins d'exhibition ». Et il faut prendre au sérieux, à cet égard, le mot d'Alessandro Benedetti qualifiant les anatomies publiques de « materia theatrali, digna spectaculo ».

D'ailleurs, rappelle Mandressi, le théâtre traditionnel lui-même fut d'abord un spectacle délivré dans des lieux temporaires, avant que cela ne change avec la Renaissance, comme pour le théâtre anatomique. En un sens, l'Occident a donc assisté à la même époque au passage des « espaces pour les représentations » à l'espace du théâtre et des « espaces pour les dissections » à l'espace de l'anatomie. Mandressi en conclut que l'on peut donc effectivement considérer les amphithéâtres d'anatomie comme des espaces théâtraux parmi d'autres. Et c'est à ce titre, selon lui, qu'il est nécessaire de s'intéresser au public des leçons d'anatomie : comme dans les théâtres les plus classiques, les personnes présentes sur les bancs des amphithéâtres anatomiques, que l'on peut finalement appeler des spectateurs, jouaient un rôle tout à fait décisif.