Zoogéographie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La zoogéographie est une branche de la biogéographie, dont l'objet est l'étude de la répartition des espèces animales sur la planète Terre. L'aire de répartition géographique d'une espèce inclut la totalité des populations de celle-ci. Cette notion est dite dynamique car elle évolue constamment en fonction des connaissances acquises. Il faut donc la considérer comme une photographie ponctuelle. Cette science regroupe deux idées : rechercher l'origine probable d'une espèce ou d'un peuplement (géonémie) et connaitre sa distribution actuelle.

La zoogéographie : une science

La zoogéographie a été développée depuis la fin du XIXe siècle, à la suite des travaux de Wallace. Elle tient compte de différents facteurs, biotiques (composition et évolution des biocénoses) et abiotiques (comme la climatologie et la dérive des continents, ce facteur ayant une importance particulière pour déterminer la répartition de la faune).

Cette discipline peut être abordée à l'échelle de la planète (dans ce cas, on parle de grandes régions zoogéographiques), ou d'écosystèmes plus petits (par exemple, le massif alpin, ou le massif de la Vanoise, etc.); mais c'est surtout à une grande échelle qu'elle est étudiée comme telle (en tant que discipline autonome des autres formes de biogéographie; en effet, les grands ensembles continentaux sont séparés par des obstacles difficiles à franchir pour de nombreuses espèces animales, et gardent du fait de forts particularismes). Elle s'incorpore par ailleurs aux autres formes d'études biogéographiques.

Les centres d’expansion faunistique

Durant les glaciations, chaque espèce devait trouver refuge, en fonction de ses exigences écologiques propres, dans des zones hors de glace. Les glaciations terminées, ces refuges devenaient des centre d'expansion à partir desquels les espèces recolonisaient les milieux propices. La zoogéographie définit alors des types de distribution faunistique qui possèdent un centre d'expansion postglaciaire commun. Cependant, on assiste à des comportements différents au sein même de ces ensembles. En effet, certaines espèces, dites expansives ont colonisé des milieux favorables mais éloignés de leur refuge, d'autres, dites stationnaires, s'en sont très peu écartées. Par exemple, le terme "Eurasiatique" définit des espèces répandues de l'Europe à l'Asie dont le centre d'expansion était l'actuelle Sibérie alors que ce continent était sous d'autres latitudes. Mais parmi ses éléments, certaines espèces peuplent la quasi totalité de son aire de recouvrement, d'autres seulement une partie.

Cette notion est importante au niveau des peuplements, elle permet de comprendre pourquoi certaines espèces cohabitent ou ne se rencontrent jamais et permet également de caractériser un milieu par la présence d'un ensemble d'espèce.

Grandes régions zoogéographiques actuelles

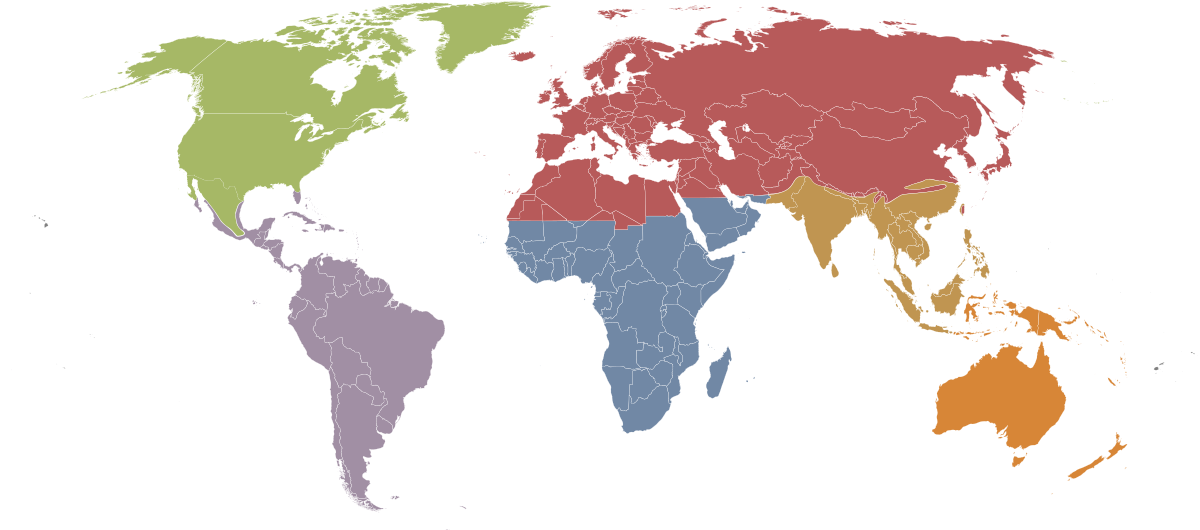

Les terres émergées sont traditionnellement divisées en plusieurs ensembles zoogéographiques ou écozones, qui se caractérisent par une (certaine) cohérence faunistique:

- la Région paléarctique;

- la Région néarctique (parfois fusionnée avec la précédente en une grande Région holarctique);

- la Région néotropicale;

- la Région éthiopique (dite aussi "Région afrotropicale");

- la Région orientale (dite aussi "Région indo-malaise");

- la Région australasienne;

- la Région antarctique;

Les îles (ex.: Madagascar, les îles Galápagos) sont rattachées à l'un ou l'autre de ces ensembles, avec qui elles partagent plus ou moins de points communs, tout en conservant une faune très particulière.

Sur chacune de ces zones, la dérive des continents et la stratification climatique ont façonné une faune typique et relativement homogène. À ce titre, on observe des phénomènes, comme celui de convergence évolutive; dans des climats comparables, des animaux de différentes espèces peuvent occuper des niches écologiques équivalentes (même s'ils ne sont pas apparentés entre eux). C'est ainsi qu'en Australie, la quasi-absence des mammifères placentaires a permis aux monotrèmes et aux marsupiaux de développer de nombreuses formes qui correspondent chacune aux niches écologiques occupées par les placentaires (souris, rat, chat, lapin, etc.) sur les autres continents.

| Types de distribution | Région concernées |

|---|---|

| Holarctique | Régions néarctique (Amérique du Nord) et paléarctique |

| Paléarctique | Europe, Nord de l'Afrique (jusqu'au Sahara et une partie du Moyen-Orient) et Nord de l'Asie (jusqu'au nord de l'Himalaya) |

| Eurasiatique (dont les éléments eurosibériens) | Europe de l'Ouest à l'Asie et une partie de l'Afrique du Nord (Ces espèces constituent l'essentiel de la zone Paléarctique |

| Eurasiatique boréo-alpin | Composantes des régions boréales et très septentrionales du continent eurasiatique, se trouvant en îlot dans les montagnes européennes plus méridionales |

| Européen | Limité à la totalité de l'Europe, à une partie de l'Europe ou à un secteur européen particulier (alors indiqué) |

| Méditerranéo-asiatique (dont les holo-méditerranéen) | Ensembles hétérogènes d'espèces de différentes lignées, dont l'aire de répartition couvre une grande partie du bassin méditerranéen, ainsi que les latitudes moyennes de l'Asie occidentale |

| Atlanto-méditerranéen (ou Ouest-méditerranéen) | Péninsule Ibérique, Nord-ouest de l'Afrique, et une partie de l'est du bassin méditerranéen occidental. Le centre de dispersion semble se situer en Afrique du Nord |

| Ponto-méditerranéen | Majeure partie de l'Europe moyenne et du Sud (excepté la majorité de la péninsule Ibérique) et jusque dans le sud de l'Asie centrale. Le centre de dispersion se situe dans le bassin pontique. |

| Paléotropical et subtropical | Espèces à tendances migratrices originaires des régions chaudes du globe |

| Cosmopolite | Espèce souvent ubiquiste établies par migrations ou introduites par l'homme |

| Endémique | Espèce strictement inféodées à une aire géographique restreinte. Il s'agit par exemple d'éléments cyrno-sardes (spécifiques à la Corse (espèce cyrnéenne) ou à la Sardaigne (espèce sardéenne) |

Cas spécifique de la faune marine

Il est plus difficile d'établir un découpage « régional » pour la faune marine, celle-ci étant souvent plus mobile et se déplaçant souvent d'une latitude à une autre, ou d'un bassin océanique à un autre. L'on peut classer la faune des espaces marins :

- par bassins océaniques (Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique, Antarctique), les mers semi-fermées étant rattachées au bassin avec lequel elles communiquent principalement (ex.: la Méditerranée est rattachée au bassin atlantique);

- par latitude (en fonction de 4 catégories: les mers froides, les mers tempérées froides, les mers tempérées chaudes et les mers chaudes.

- voire par rapport aux régions zoogéographiques terrestres les plus proches (ce découpage est pertinent pour la faune du littoral, mais pas pour la haute mer).

En outre, aucune de ces trois formes de découpage n'est entièrement satisfaisante, les chevauchements entre aires de répartition étant courants chez de nombreuses espèces de poissons, mammifères marins et invertébrés, pour ne citer qu'eux. De plus, elles ne tiennent pas compte de la faune des hauts-fonds, où l'environnement a priori extrêmement stable dans le temps ignore largement l'évolution du vivant sur les terres émergées et dans les eaux peu profondes; les abysses abritent d'ailleurs un grand nombre de fossiles vivants, éteints ailleurs depuis des dizaines ou centaines de millions d'années, dont le Cœlacanthe est l'un des plus célèbres, mais d'autres espèces ont été décrites par les scientifiques, et bien d'autres restent probablement à découvrir.

Une classification par régions est parfois aussi proposée pour les espaces marins (chaque « région » correspondant à un bassin océanique), mais elle est moins précise.

Des systèmes perméables

Ces régions ne doivent pas être considérées comme des systèmes hermétiques, car les faunes de plusieurs continents interagissent, de manière occasionnelle ou continue:

- lorsque deux continents se rapprochent ou fusionnent, de nombreux animaux passent d'un continent à un autre, leur implantation étant durable ou non (lorsque les deux Amériques se sont rencontrées il y a 1 million d'années, des animaux du Sud sont allés vers le Nord et vice versa, certains s'y sont implantés, par exemple les lamas et les grands félins au Sud et les tatous et sarigues au Nord, mais d'autres n'ont pu essaimer et certains se sont éteints pour toujours, comme les paresseux géants; inversement, la séparation de l'Amérique du Sud d'avec l'Afrique avait isolé sa faune depuis l'Ere mésozoïque).

- dans certains cas, il existe des « zones de transition » d'un ensemble à un autre, surtout lorsqu'ils sont séparés par la terre (le Sahara présente à la fois des traits propres à la région paléarctique et à la région éthiopique).

- certains animaux franchissent les barrières d'un ensemble continental à un autre (les migrateurs de longue distance, parmi lesquels de nombreux oiseaux, le font régulièrement, mais certaines espèces peuvent le faire occasionnellement, par les airs ou par voie de mer).

- l'impact de l'homme doit être pris en compte, du fait de son implantation, et de l'introduction, volontaire ou non, d'animaux voire de plantes et d'autres êtres vivants; quelques spécialistes, comme Xavier de Planhol, ont proposé une approche historique de la zoogéographie.

- beaucoup plus lentement (à l'échelle du millier voire du million d'années), elles suivent les évolutions à long terme du climat, de la géomorphologie et des biocénoses; la faune qui occupait les terres du Mésozoïque était à l'évidence bien différente de la nôtre même si elle avait sa propre zoogéographie.