Microphone - Définition

Un microphone (ou plus simplement " micro ") est un dispositif de conversion des ondes sonores acoustiques d'un milieu compressible en impulsions électriques. C'est donc un capteur analogique.

Le signal électrique a l'avantage de pouvoir être facilement traité (voir sonorisation et enregistrement sonore)

Historique

L'invention du microphone a été déterminante dans le développement des premiers systèmes téléphoniques. Émile Berliner a inventé le premier microphone le 4 mars 1877, mais c'est à Alexander Graham Bell que revient l'invention du premier microphone réellement utilisable. Une grande partie des premiers développements des microphones a été mené par les Laboratoires Bell.

Technologie du microphone

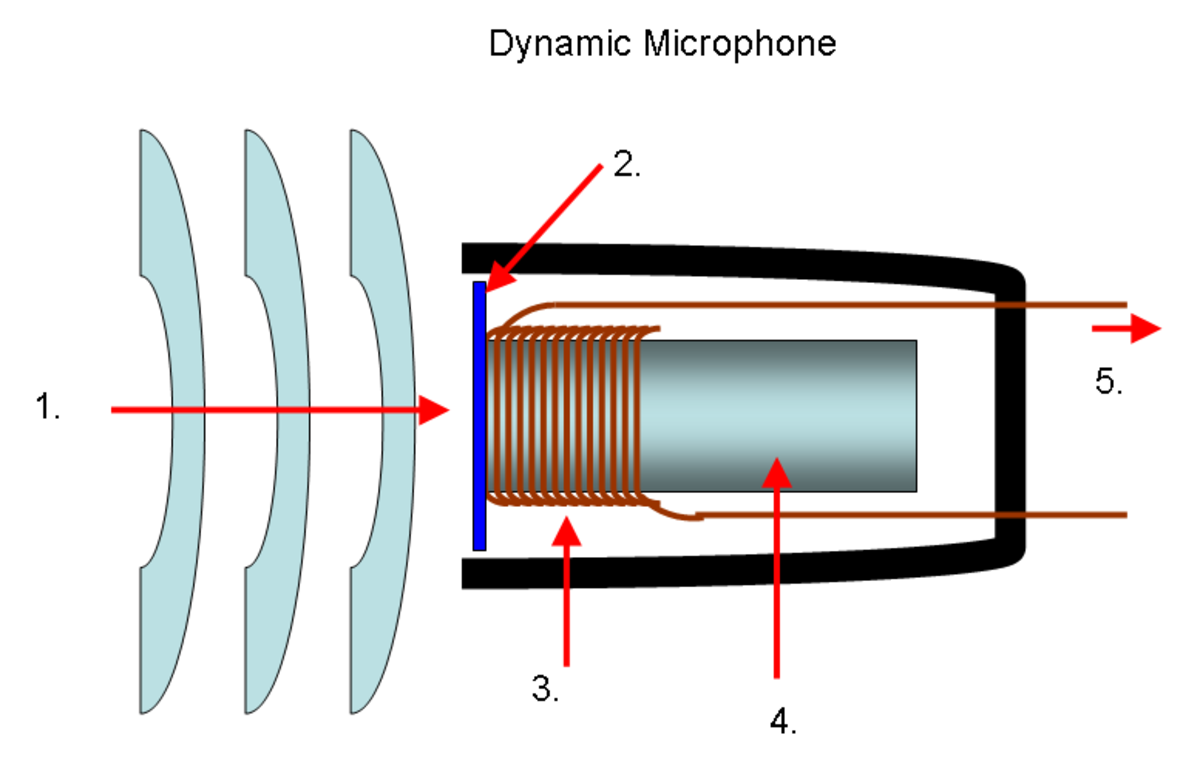

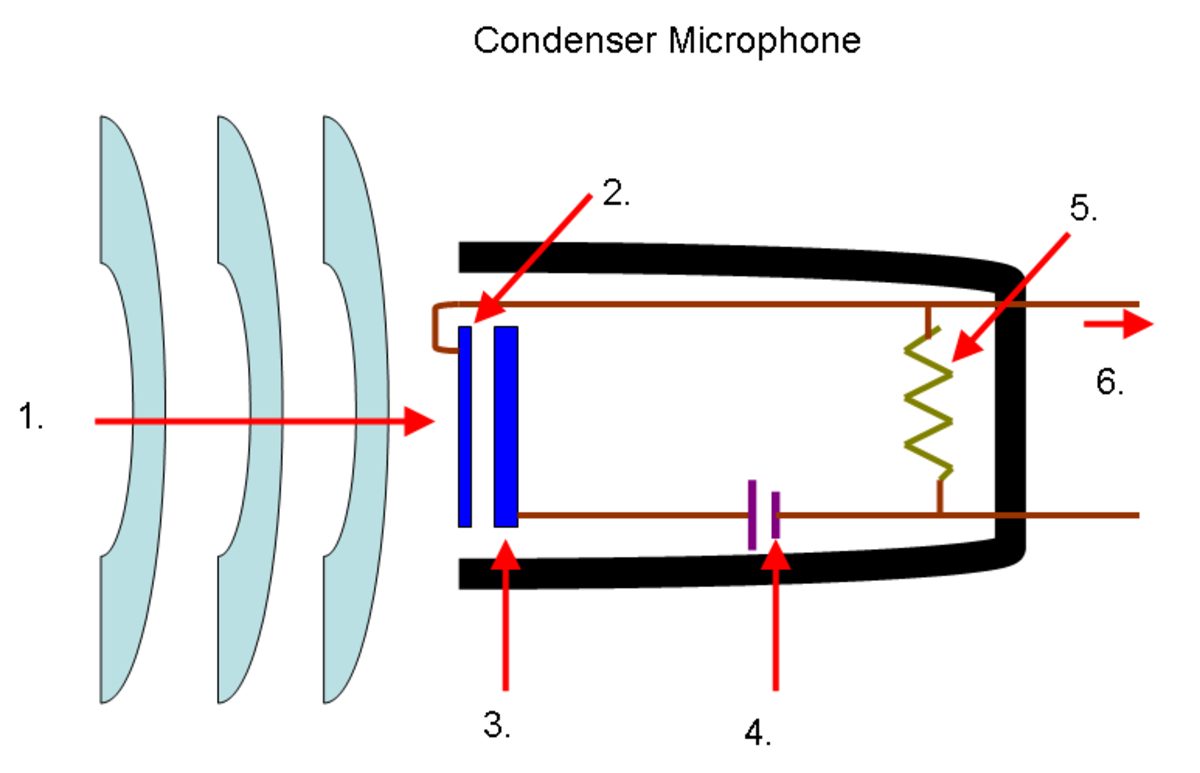

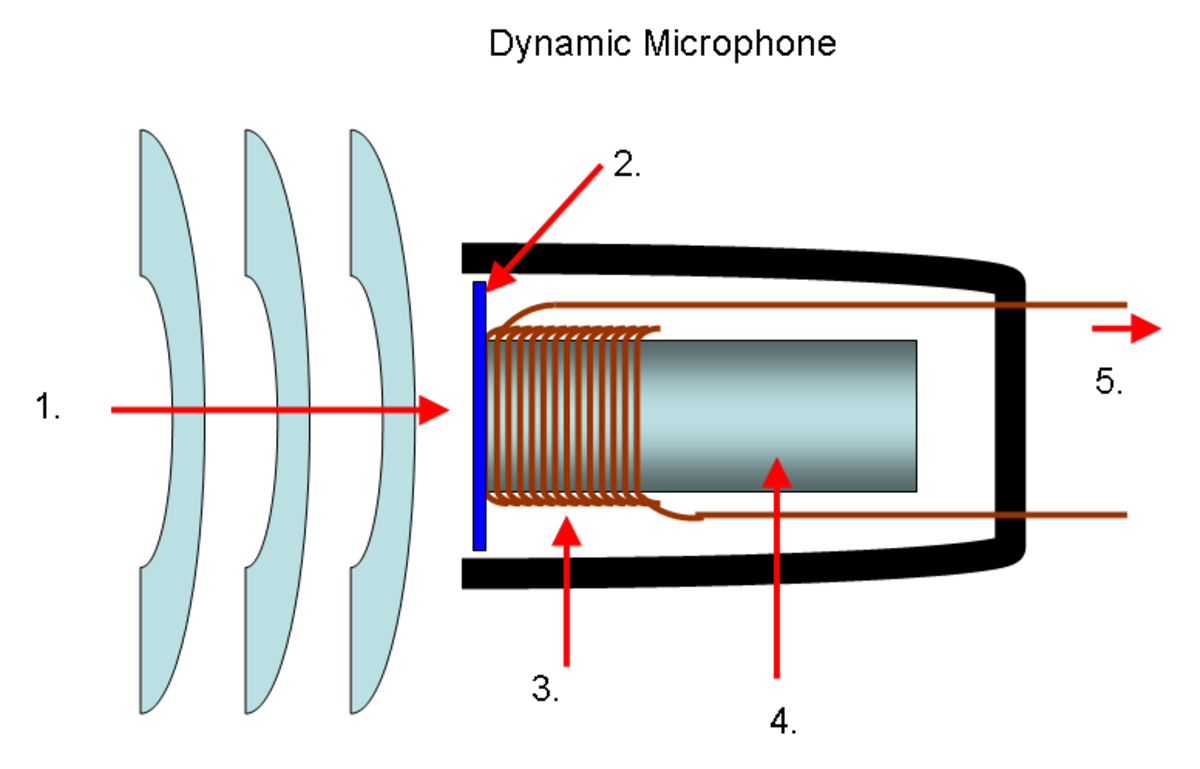

1 - Onde sonore

2 - Membrane

3 - Bobine mobile

4 - Aimant

5 - Signal électrique

Le microphone comporte généralement une partie mobile, que les ondes sonores viennent exciter. Par un dispositif qui dépend de la technologie du microphone, ces oscillations mécaniques sont converties en une tension électrique variable. Cette tension électrique est acheminée vers le système d'amplification ou d'enregistrement auquel le micro est branché.

Un tissu ou une grille protège généralement la partie mobile du microphone, afin d'éviter qu'elle ne soit abîmée par un contact direct. On peut également avoir une protection supplémentaire contre le vent, notamment sous forme d'une bonnette (mousse en matière plastique). Pour la prise de son de la voix ou du chant, un filtre anti-pop peut être placé devant le micro pour atténuer les consonnes plosives " p ", " b ", " t " et " d ".

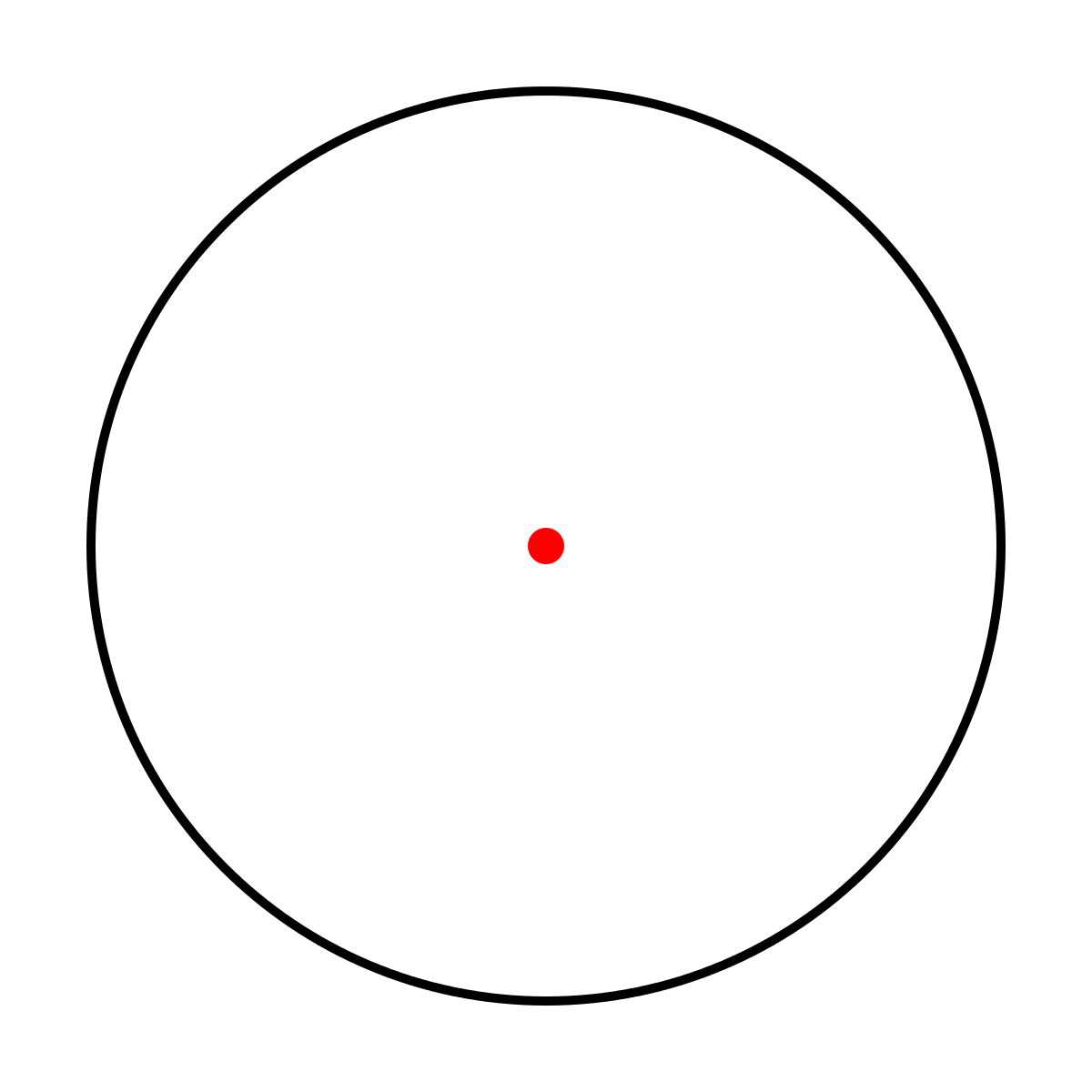

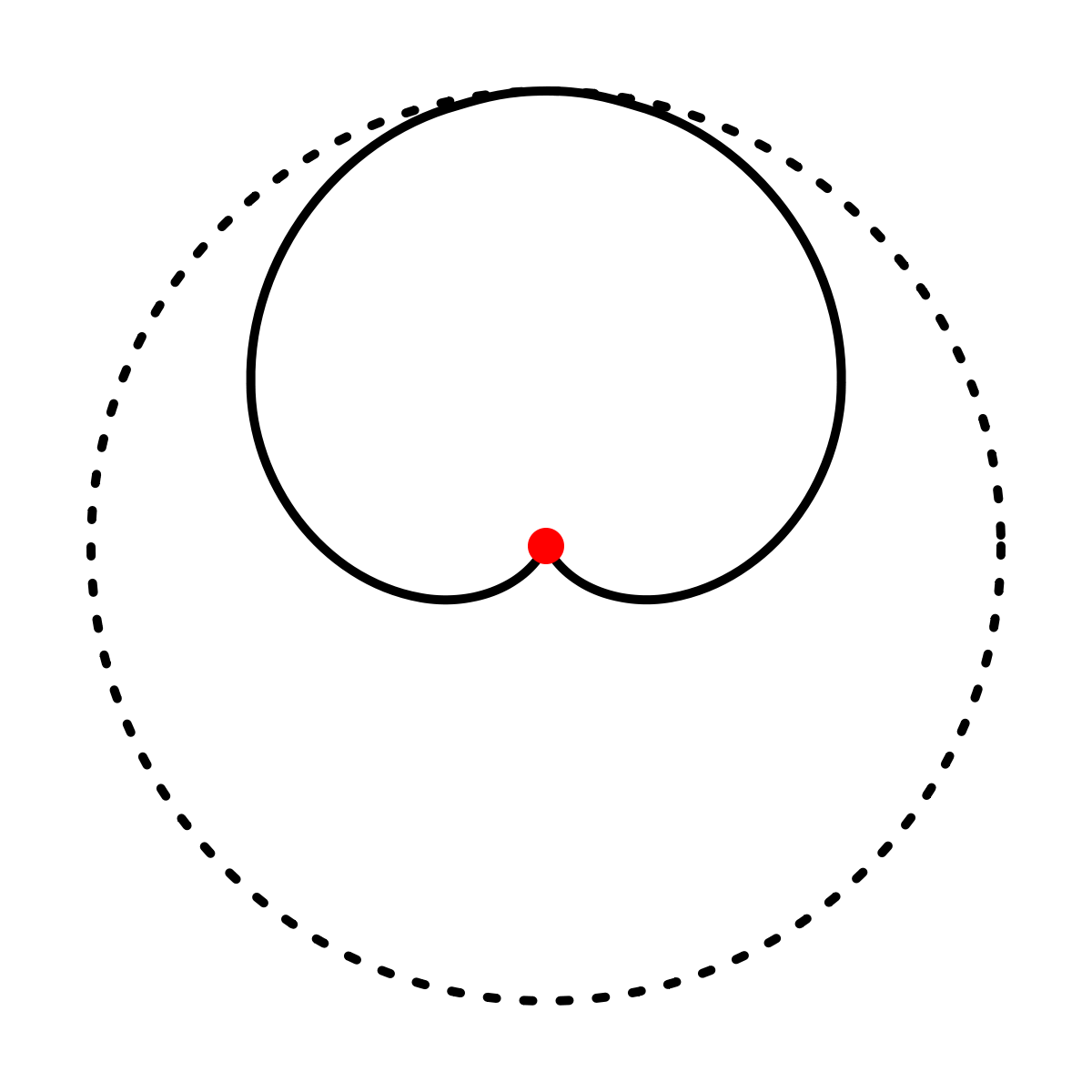

La directivité est une caractéristique essentielle du microphone.

Tous les microphones ne captent pas le son de la même façon. Suivant les tâches à accomplir, le rendement optimal provient de la directivité. Certains perçoivent les sons de tout l'environnement et d'autres s'appliquent à cerner des sources sonores éloignées. Les principales directivités sont omnidirectionnelle, cardioïde ou supercardioïde et bidirectionnelle.

Le diagramme polaire d'un microphone représente les limites de la sensibilité du microphones dans l'espace. Un cercle gradué en degré de 360 unités et une ordonnée exprimée en décibels vous indiqueront l'espace perçu par le microphone suivant différentes fréquences. En analysant le diagramme directionnel, on s'aperçoit que la prise de son peut être pré-égalisé sans recourir à la console de mixage, suivant la disposition du microphone face à la source sonore. En général, la directivité s'applique au mieux lorsque le diaphragme est perpendiculaire à la source sonore.

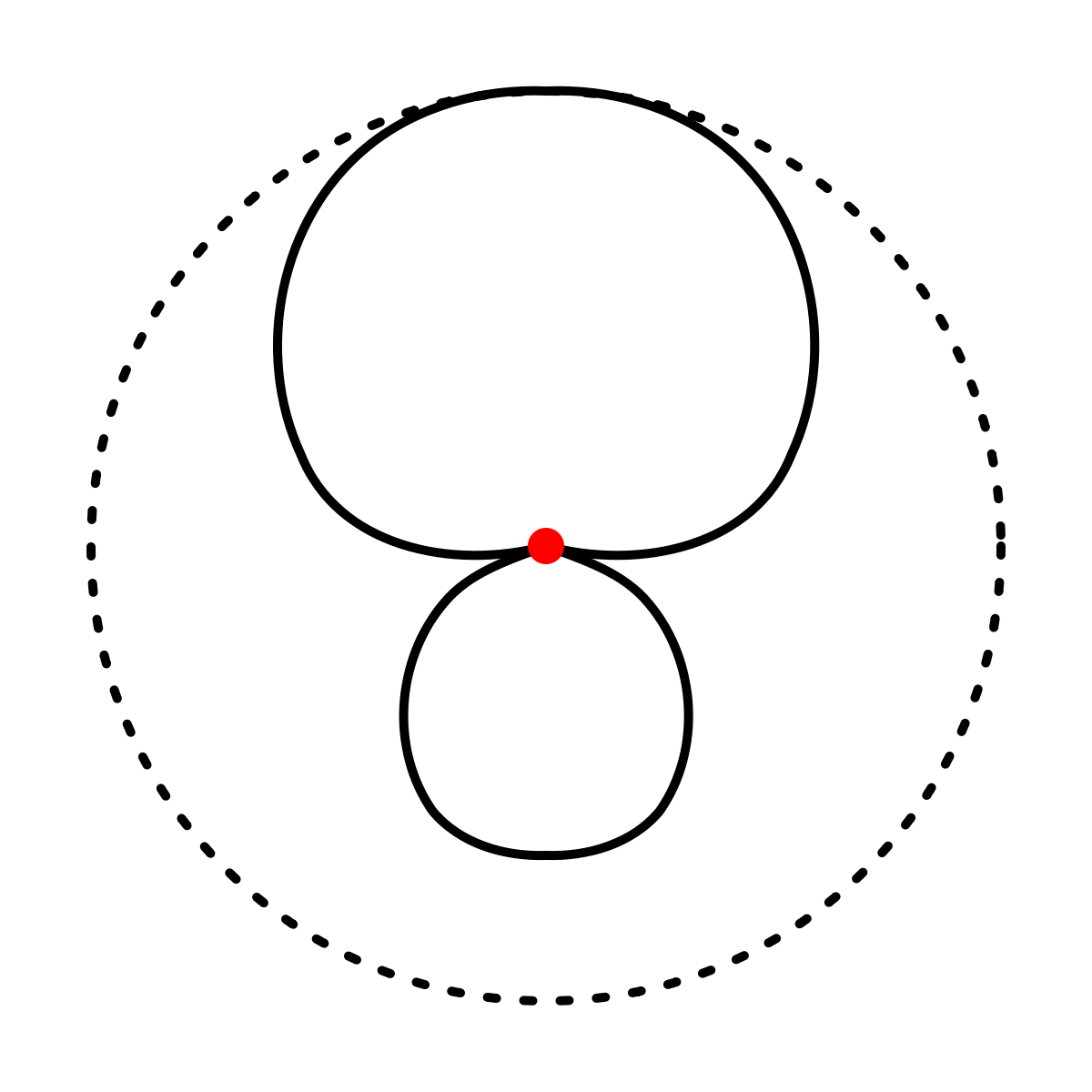

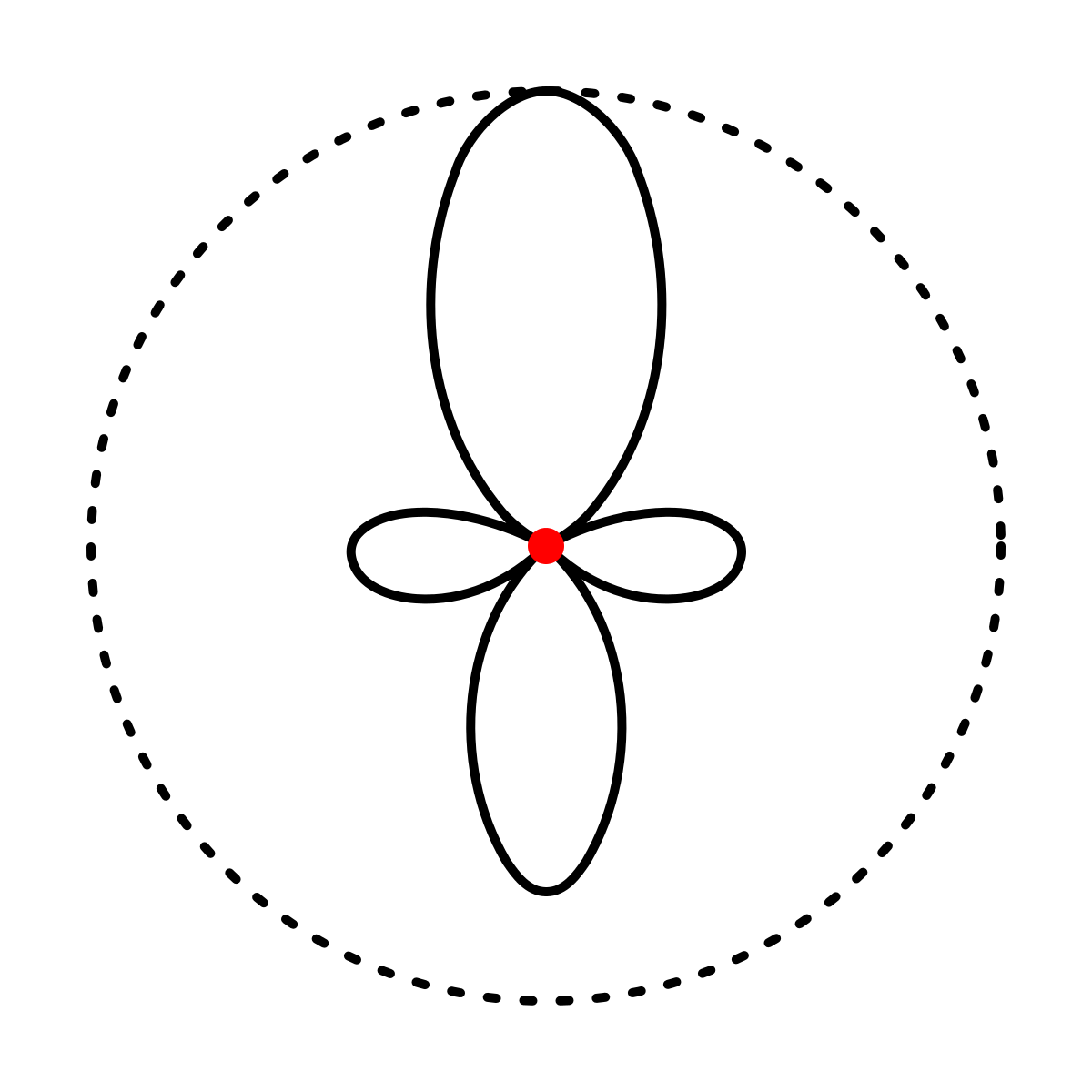

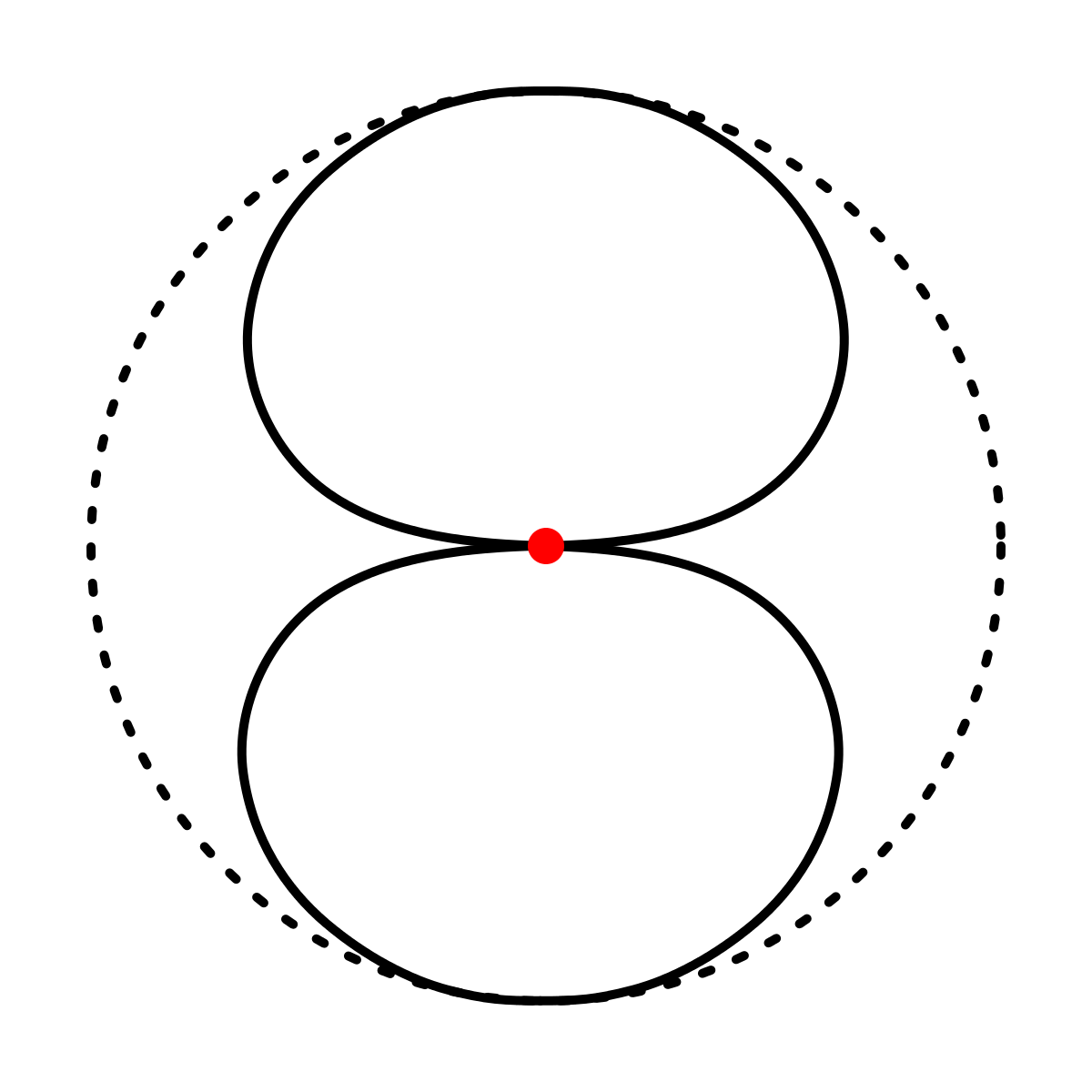

Directivité

La directivité d'un microphone caractérise sa sensibilité en fonction de la provenance du son, selon son axe central. Dans le tableau suivant le micro est placé verticalement, son extrémité étant représentée par le point rouge, et on trace les lignes qui créent le même niveau de signal en sortie du micro si l'on y déplace une source sonore d'intensité constante.

|

|

|

|

|

| Omnidirectionnel | Cardioïde | Hypercardioïde | Canon | Bi-directionnel |

|---|

- Omnidirectionnel : aucune source sonore n'est privilégiée. Le micro capte le son de façon uniforme, dans une sphère théoriquement parfaite. Utilisé pour enregistrer des sons d'ambiance, le microphone omnidirectionnel perçoit les sons sur 360°, c’est-à-dire qu'il capte tout l'environnement. Il reçoit toute les sources sonores et les résonnances de celle-ci. Il est donc souhaitable que l'acoustique de la salle se prête à l'enregistrement. Il est cependant moins sensible aux hautes fréquences provenant par ses cotés et sa base arrière qu'en attaque frontale. S'il est équipé d'une large capsule, on pourrait dire qu'il est pratiquement directionnel dans les hautes fréquences. Il offre de très bons enregistrements sur des ensembles de chœur, ou sur un instrument soliste au son réaliste.

- Cardioïde : directivité vers l'avant, privilégie les sources sonores placées devant le micro. Utilisé pour le chant, la prise d'instruments, le microphone unidirectionnel est le plus répandu. L'apparence de son diagramme directionnel le fait appeler cardioïde (en forme de cœur). Bien que les sons provenant des cotés soit toujours moins captés que les frontaux, sa conception est basée sur des différences de pression acoustique entre les faces avant et arrière. Par ce calcul, il perçoit les sons devant la membrane et rejette ceux provenant de derrière. Ainsi le son est légèrement moins réaliste que l'omnidirectionnel. De plus, ils sont sensibles à la pression acoustique. L'effet engendré est celui d'un sentiment de proximité. Il accroît aussi les moyennes et basses fréquences à mesure que la distance entre la source et la capsule diminue. On l'utilise lorsque des sons hors axe sont à éviter, cas de réverbération ou de proximité d'autres instruments. De ce fait, les micros cardioïdes sont couramment utilisés en sonorisation.

- Hypercardioïde : similaire au cardioïde, avec une zone avant un peu plus étroite et un petit lobe arrière.

- Canon : forte directivité vers l'avant, directivitée ultra cardioïde permettant de resserrer le faisceau sonore capté. Utilisé pour enregistrer des dialogues à la télévision ou au cinéma, et pour capter des sons particuliers dans un environnement naturel. La directivité est ici ultra cardioïde ou et présente un champ de sensibilité encore plus étroit. La capsule est placée au fond d'une structure tubulaire complexe faisant office de réseaux d'interférences. Par leur aspect, on les appelle aussi micros fusils ou canons. Les microphones ultra cardioïdes ne répondent cependant pas aux basses fréquences.

- Bi-directionnel : deux sphères identiques, à l'avant et à l'arrière. Caractéristique des microphones à ruban. Le microphone bidirectionnel n'est utilisé que pour des applications particulières telles que la prise de son stéréophonique lors d'un interview ou des techniques de studio d'enregistrement avancées. Ce microphone possède deux capsules montées en opposition. Chaque capsule peut répondre à des directivités différentes. Cependant, il faut alors compter sur une matrice Mid-Side (M/S) afin que le signal soit converti en stéréo. Le M/S processing ou traitement M/S peut aussi convertir en signal stéréo trois signaux microphoniques par l'ajout d'un troisième microphone.

Selon le type d'utilisation pour lequel le micro est destiné (ambiance sonore, chant, instrument de percussion, instrument à vent, sons aquatiques...) et selon les conditions d'utilisation (studio, scène, en extérieur...), on trouve différents types de microphones. Les plus courants sont: microphone à main, micro de studio, micro cravate, micro de surface, micro canon, micro pour instrument.

Il n'existe pas un microphone capable de faire un enregistrement optimal dans toutes les situations : à chaque situation de prise de son correspond un microphone, dont les constructeurs spécialisés proposent de nombreux modèles. Les caractéristiques principales d'un microphone sont donc :

- Son type (à main, cravate, ...)

- Sa technologie (dynamique, électrostatique, ...)

- Sa directivité (omnidirectionnel, cardioïde, ...)

- Ses caractéristiques électro-acoustiques (sensibilité, pression acoustique maximale, ...)

Technologies de microphone

Les quatre technologies majeures sont présentées ici. Il en existe d'autres, comme par exemple le microphone à ruban, relativement rare, ou à Carbone qui sont moins voir plus utilisés de nos jours, ce sont les premiers micros des stations radios tel que la BBC.

Microphone dynamique à bobine mobile

Le microphone dynamique est constitué d'une membrane tendue sur un cadre mobile. Les vibrations de l'air se communiquent à la membrane, sur laquelle est monté une bobine. Cette dernière va devenir le siège d'un courant induit en se déplaçant par rapport à un aimant fixe.

- Avantages : robustesse, passivité (pas d'alimentation externe ni d'électronique), capacité à gérer de fortes pressions acoustiques.

- Inconvénients : manque de finesse dans les aigus le rendant inapte à prendre le son de timbre complexes : cordes, guitare acoustique, cymbales, etc.

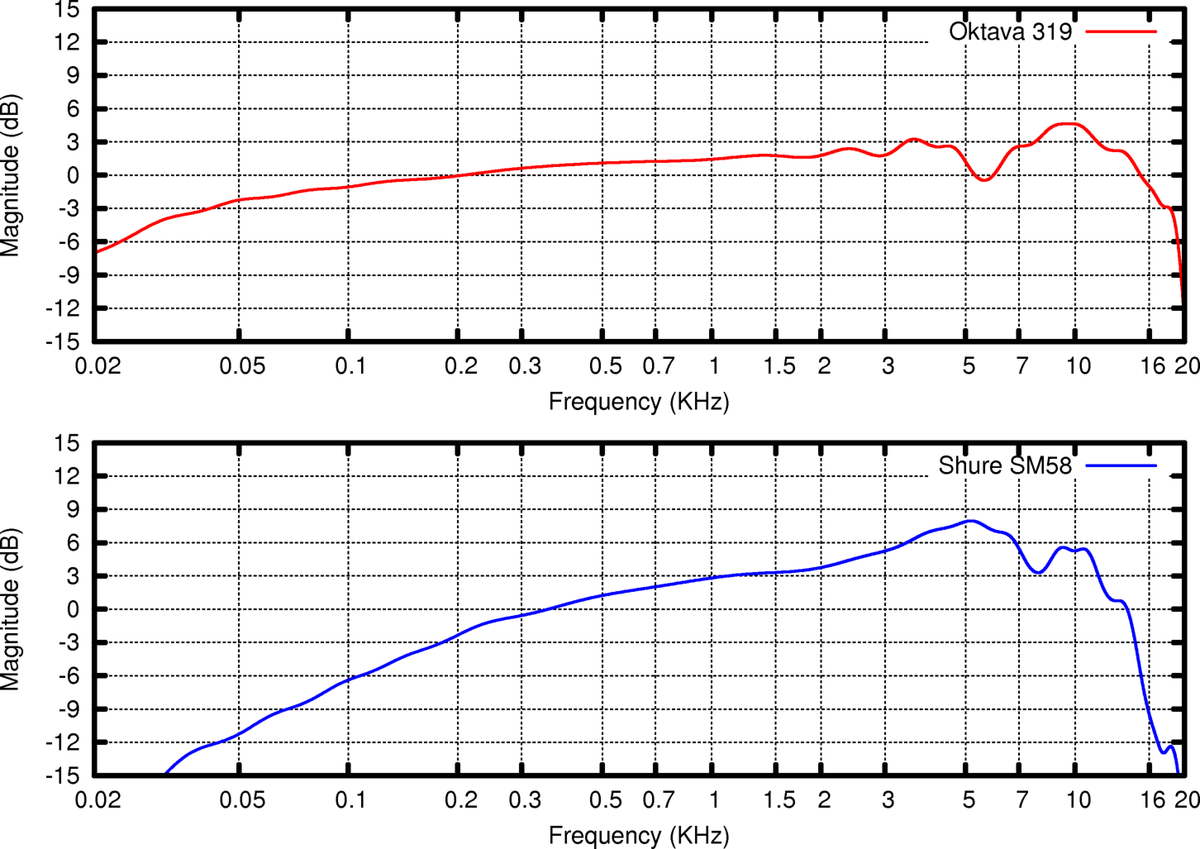

- Quelques modèles de références : Shure SM-57, un standard pour la reprise d'instrument (notamment la caisse claire et la guitare électrique) et Shure SM-58 pour la voix (Micro utilisé entre autres par Kennedy lors des meeting, Mick Jagger sur Voodoo Lounge, Kurt Cobain sur Bleach etc.). Il est interessant de savoir que ces deux micros sont identiques au niveau de la construction et que ce n'est qu'une courbe differente d'equalisation qui les differencient.

Microphone électrostatique à condensateur

Le microphone électrostatique est fondé sur un principe de condensateur, dans lequel les ondes sonores font varier la distance entre les armatures. Ne supportant pas les fortes pressions acoustiques mais se montrant beaucoup plus sensible et précis que le microphone dynamique, le statique est utilisé pour la reprise directe de timbres complexes (voix, cordes, guitare acoustique, etc) ou comme micro d'ambiance, à quelques mètres de la source sonore. Sa grande sensibilité nécessite toutefois des précautions d'usage : pied de micro et suspension élastique pour éviter les bruits de manipulation, filtre anti-pop pour atténuer les plosives lors de prises vocales.

Relativement fragiles car sensibles aux variations de température et d'humidité ambiante, les micros électrostatiques ont besoin d'être alimentés électriquement (le plus souvent par un courant continu de 48 Volts fourni par le préamplificateur Micro ou le préampli embarqué de la console via le câble même du micro : on parle alors d'alimentation fantôme). Enfin, si la grande majorité des statiques reposent sur une électronique à transistors, de nombreux micros embarquent un étage de préamplification à lampe.

- Avantages : sensibilité, définition.

- Inconvénients : fragilité, nécessité d'une alimentation externe, contraintes d'emploi, inapte à reprendre des pressions acoustiques trop élevées. Sensible aux manipulations, il est généralement fixé sur une monture à suspension faite de fils élastiques, généralement en zigzag, destinée à absorber les chocs et les vibrations. Il est très rare qu'il soit utilisé comme microphone à main, sauf certains modèles qui incorporent une suspension interne.

- Quelques modèles de référence : Neumann U87ai et U89i, Shure SM81, AKG C3000 et C414.

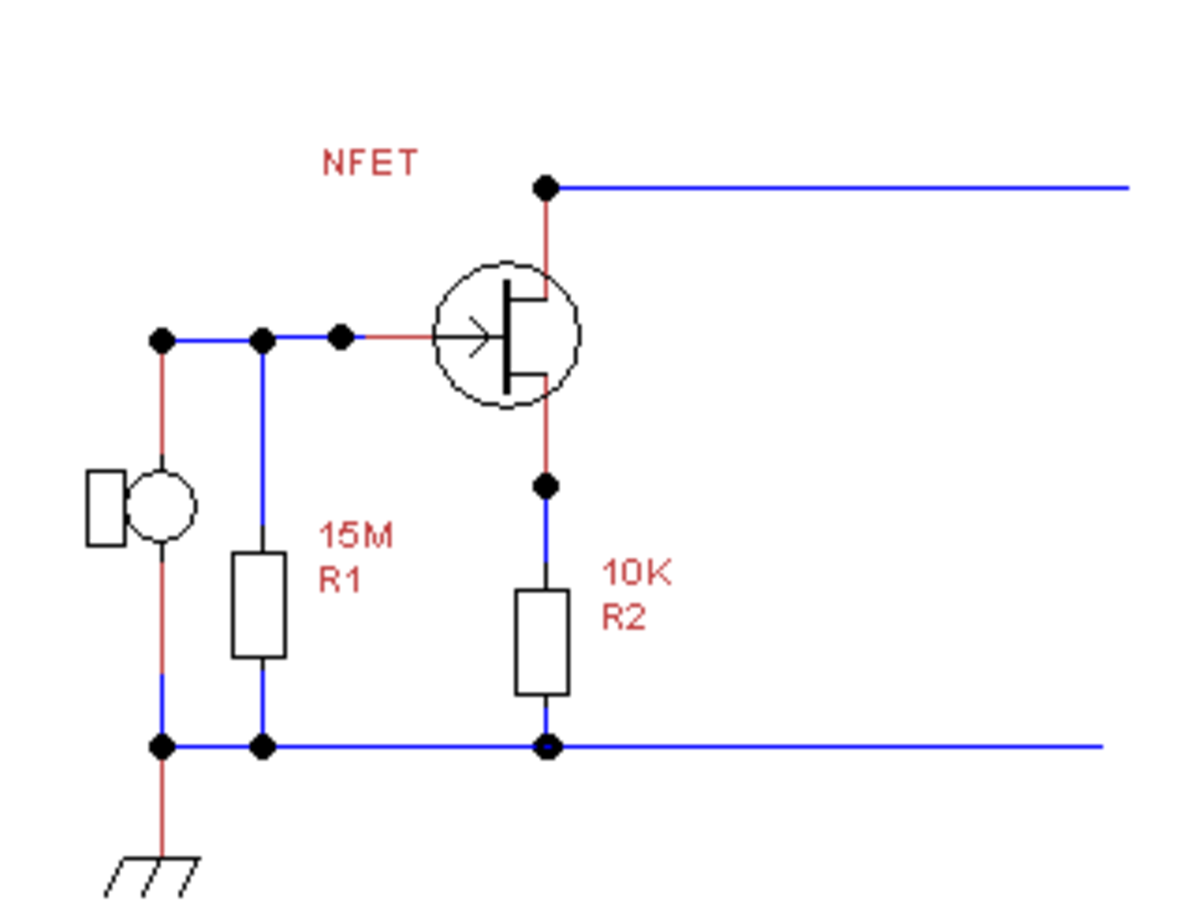

Microphone électrostatique à électret

Le microphone à électret est dans son principe voisin du microphone à condensateur mais présente la particularité de disposer d'un composant à polarisation permanente : l'électret. Le problème, c'est que la charge de polarisation diminue dans le temps, ce qui se traduit par une perte de sensibilité du micro au fil des années.

D'une façon générale, une alimentation à piles du microphone à électret est nécessaire pour l'alimentation d'un transistor à effet de champ adaptateur d'impédance logé immédiatement derrière la capsule. En effet l'impédance très élevée de celle-ci est incompatible avec l'entrée basse ou moyenne impédance (200 ohms ou 47kohms) des appareils transistorisés actuels. De plus cette liaison directe serait sujette à de nombreuses inductions parasites et à une chute d'aigus très forte sur cable long.

Cetains modèles semi-professionnels actuels utilisent indifféremment une pile interne (1.5 volt) ou l'alimentation fantôme normalement prévue pour les micros à condensateur (48 volts sur les tables de mixage) grâce à un commutateur. Ceci ajoute au risque de confusion entre les 2 technologies 'électret' et 'électrostatique pur'

Facilement miniaturisable, le micro à electret est très utilisé dans le domaine audiovisuel (micro cravate, micro casque, etc.) où on l'apprécie pour son rapport taille/sensibilité. Les meilleurs modèles parviennent même à rivaliser avec certains micros électrostatiques en terme de sensibilité.

- Avantages : possibilité de miniaturisation extrême, sensibilité.

- Inconvénients : amoindrissement de la sensibilité au fil du temps.

- Quelques modèles de références : AKG C1000, Rode Videomic, Sony ECM.

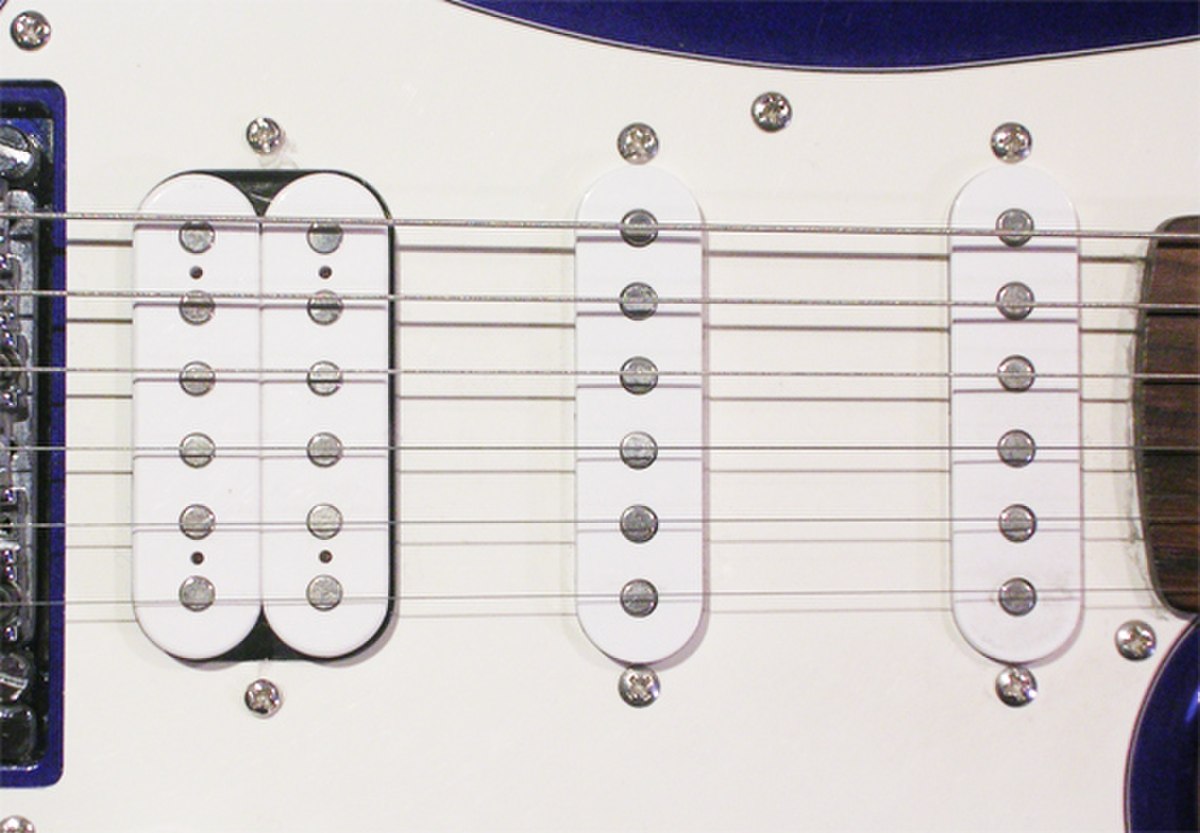

Microphone magnétique

Il est utilisé principalement sur les guitares électriques, les basses les pianos électriques ou encore les violons électriques, pour capter la vibration des cordes métalliques. Il existe plusieurs types de micros guitare (voir guitare). Ces derniers sont choisis en fonction de l'instrument, du style de musique jouée, et de la coloration sonore que l'on souhaite avoir.

A l'origine, le micro était à simple bobinage, dit single coil, se composant d'un aimant entouré d'une bobine. Le champ magnétique de l'aimant traverse notamment la bobine, laquelle est soumise aux variations de ce champ induites par les cordes en mouvement – elles jouent le rôle d'un diaphragme mobile qui fait varier la force contre-électromotrice parcourant la bobine. À la bobine sont en général raccordés deux fils électriques : celui qui va véhiculer le son sous la forme de signaux électriques est appelé le " point chaud ", l'autre est tout simplement relié à la masse.

Le problème des micros simples est qu'il génénèrent des sons parasites. Ce problème a été résolu dans les années 1950 par le guitariste Les Paul, employé par la firme Gibson, en utilisant deux micros simples dont les polarités ont été inversées : c'est le micro double aussi appelé humbucker.

Les micros doubles peuvent être :

- splittés (on n'utilise qu'un seul des deux bobinages pour donner une sonorité de micro simple) sur certaines guitares.

- appairés, en série ou en parallèle, en phase ou en opposition de phase, selon le montage électrique installé sur la guitare, créant ainsi des combinaisons de sonorités supplémentaires.

Il existe aussi les micros guitare "actifs" principalement de la marque EMG,Inc qui ont de nombreux avantages notamment sur scène et en studio.

Depuis quelques années, des chevalets intégrant des capteurs piézo-électriques (ceux des guitares électroacoustiques) ont fait leur apparition, que l'on peut combiner aux micros déjà présents sur la guitare.

Quelques photos de microphones

Vieux micro Grundig (à charbon) |

Vieux micro Grundig (à charbon) |

||

|

Sennheiser 845 (dynamique) |

Micro AKG C414 (voix, chant, à condensateur) |

Neumann U89i (universel à condensateur) |

Neumann U87 (universel à condensateur) |

Oktava 319 (instruments à condensateur) |

Membrane d'un Oktava 319 |

Suspension contre les vibrations |

|

Autres catégories

Il existe d'autres catégories de micro :

- L'hydrophone : l'eau étant aussi un milieu compressible, il existe aussi des micros pour écouter les sons dans l'eau. Ces micros ont deux principales utilisations : la prise de son pour les reportages aquatiques et la navigation dans les sous-marins.

- Le microphone de contact, qui capte les vibrations d'un solide.

Principaux systèmes d'enregistrements stéréophoniques

La stéréophonie mixte et les couples équivalents ORTF, DIN, NOS

- Système stéréo composé de deux cardioïdes, avec un angle entre les micros de 110° et des espacements de capsules de 17cm pour l'ORTF (français), qui est le meilleur couple équivalent avec un angle d'enregistrement utile de 90°.

- Un angle entre les micros de 90° et des espacements de capsules de 20cm pour le DIN (allemand), qui donne une prédominance aux différences temporelles avec un angle d'enregistement utile de 100°.

- Un angle entre les micros de 90° et des espacements de capsules de 30cm pour le NOS, qui donne des différences temporelles encore plus présentes avec un angle d'enregistrement utile de 80°.

La stéreophonie d'intensité et les couples coincidents

- Le système XY : deux cardioïdes, avec un angle de 90° et des capsules coïncidentes, c'est-à-dire au même endroit. Ce système est mono-compatible. Angle utile de prise de son 170°. À noter que l'angle sur le couple XY est modulable selon la restitution voulue. C'est un couple jouant sur les différences d'intensités, donnant des sources sonores mal localisées dans l'espace à cause de l'absence des différences temporelles. La localisation spatiale de l'oreille humaine les utilise énormément. Elle est moins sensible aux différences d'intensité.

La stéréphonie de phase et son couple AB

- Le système AB: deux omnidirectionnels, espacés de 50 à 90cm entre les deux capsules (au-delà, ce sont des renforts). Il n'est pas mono-compatible car ce système est uniquement basé sur les différence temporelles mais donne la meilleure restution de l'ambiance. Plus les micros sont espacés, plus l'angle d'enregistrement utile diminue.