Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Dimensions

- L'édifice de style ogival à une longueur extérieure de 100 mètres

- Largeur de la façade : 40 mètres

- Hauteur de la tour nord achevée au XVIe siècle : 68 mètres (contre 69 mètres pour Notre-Dame de Paris)

- Diamètre de la rosace occidentale : 7 mètres (9,6 mètres à Paris)

- Longueur intérieure : 98 mètres.

- Hauteur sous voûte de la nef et du chœur : 30 mètres (33,5 mètres à Paris)

- Hauteur sous voûte des bas-côtés : 13 mètres

- Faîte du toit de la nef et du chœur : 42 mètres

- Diamètre des colonnes de la chapelle de la Vierge : 0,25 mètre

- Largeur du vaisseau central de la nef : 12 mètres (contre 13,5 pour Notre-Dame de Paris)

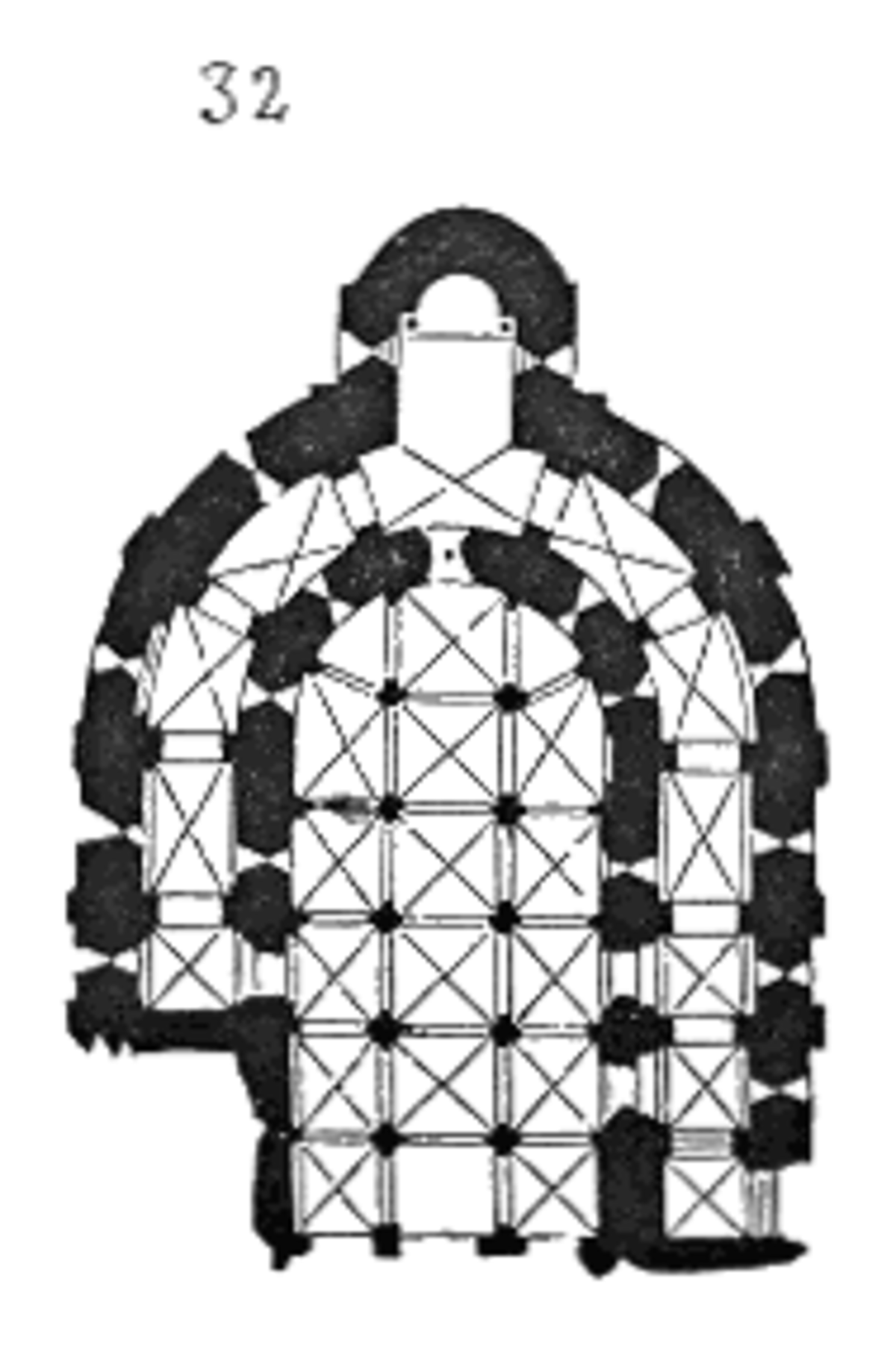

La crypte

La crypte romane du XIe siècle est située sous le chœur de la cathédrale. On y accède par la partie sud du déambulatoire de l'église haute (c'est-à-dire à droite du chœur). La crypte, qui date de 1023, est la partie restante de l'édifice roman qui a précédé la cathédrale actuelle. Elle a une longueur intérieure de 37 mètres La crypte comporte une nef à trois vaisseaux à voûte d'arêtes et un chevet rond. L'ensemble est entouré d'un déambulatoire, lui aussi voûté d'arêtes, sur lequel s'ouvre une chapelle absidiale voûtée en cul-de-four. Entre ces différents vaisseaux s'élèvent des colonnes massives.

La chapelle absidiale ou axiale se distingue par ses magnifiques fresques des XIIe et XIIIe siècles.

On peut y admirer une fresque romane (début XIIe ou plus sûrement du milieu XIIe) représentant une grande croix, quatre anges à cheval logés dans des médaillons et au centre un magnifique Christ sur un cheval blanc. L'interprétation de ces fresques est énigmatique : passage libre du Christ sur la croix ou apparition du Roi des Rois, le cavalier de l'Apocalypse de saint Jean ?

Sur la voûte en cul-de-four de la chapelle de la crypte, on peut également admirer un Christ en majesté (fin XIIIe).

La chapelle axiale ainsi que le déambulatoire, sont dotés de baies ouvertes vers l'extérieur. Ceci est dû à la déclivité du terrain sur lequel est construit la cathédrale, et qui s'incline progressivement vers le lit de la rivière Yonne situé à l'est de l'édifice.

Intérieur de la cathédrale

Le chœur

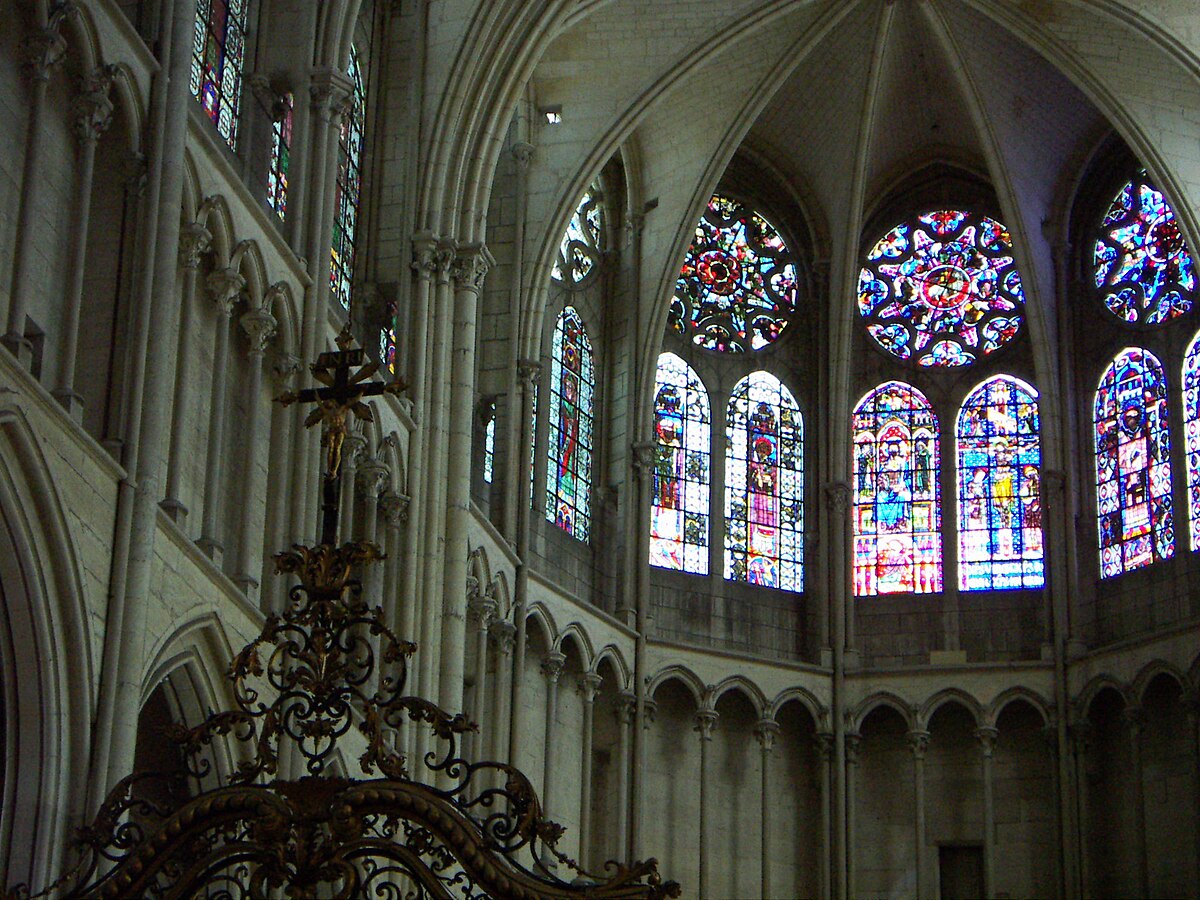

L'architecture du chœur est remarquable. Construit de 1215 à 1245, il s'agit d'un pur chef d'œuvre de l'art sacré ogival.

Il se compose de quatre travées droites rectangulaires et d'un profond hémicycle à 7 pans (12 mètres). Comme la nef et le transept, son élévation est à trois étages (grandes arcades, triforium aveugle et fenêtres hautes). Derrière le triforium orné d'une gracieuse et fine colonnade, se trouve une galerie. Les colonnes des grandes arcades sont surmontées de chapiteaux à motifs végétaux. Certaines dont celles de l'abside sont très fines et cylindriques. L'ensemble donne une impression de grâce et de légèreté.

Le chœur est fermé par une belle grille de style Louis XV, confectionnée par Sébastien-Antoine Slodtz (frère de Michel-Ange Slodtz). On y trouve aussi des stalles du XVIe siècle, ainsi qu'un retable surmonté d'une statue en marbre représentant la lapidation de saint-Étienne, œuvre de Louis-Claude Vassé.

Le déambulatoire, ses chapelles et ses vitraux

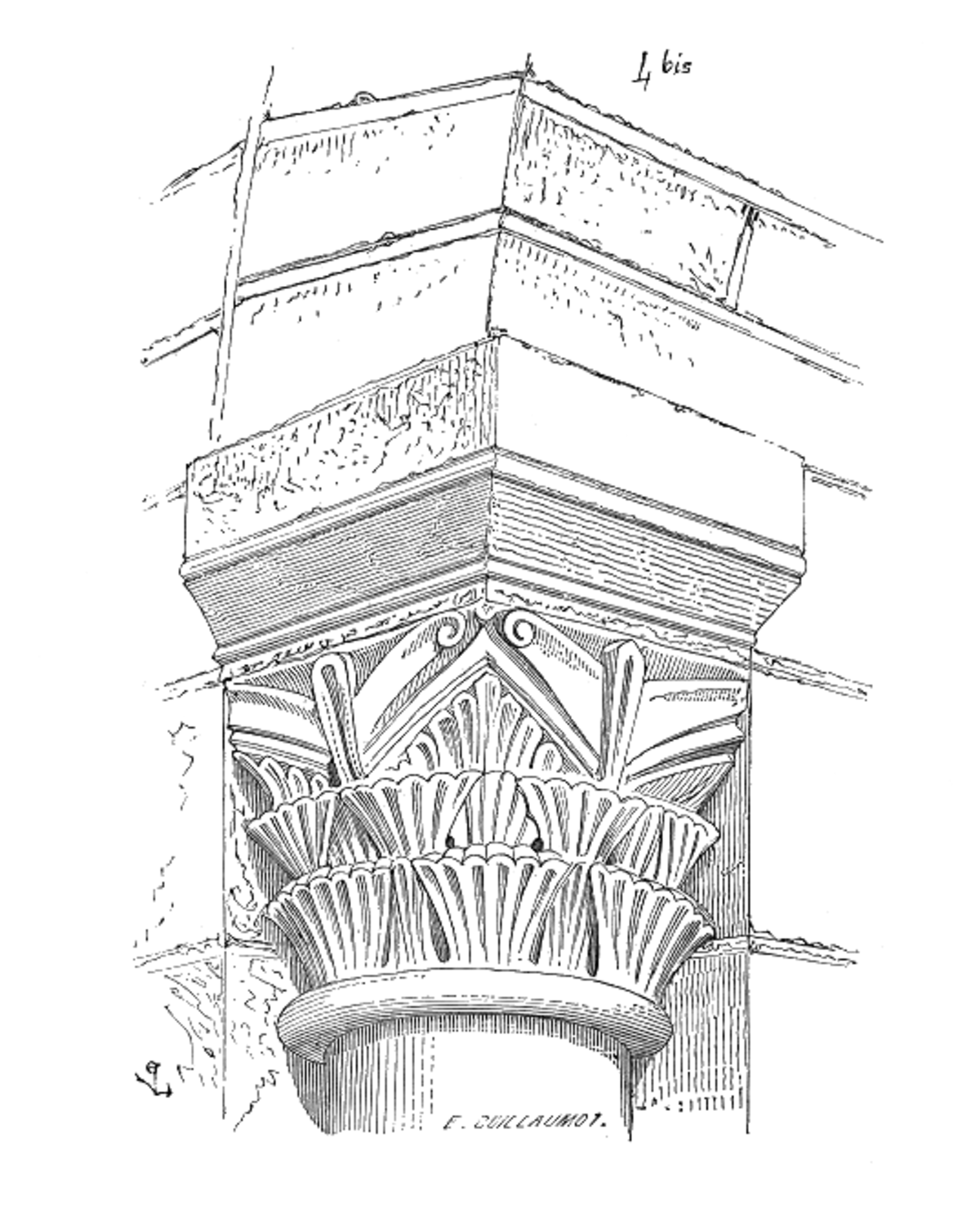

Sur le déambulatoire s'ouvre une vaste chapelle axiale de plan carré (chapelle de la Vierge). Celle-ci est surmontée d'une voûte à dix ogives convergeant vers la clé de voûte et retombant sur de très fines colonnettes dont certaines n'ont pas plus de 25 centimètres de diamètre.

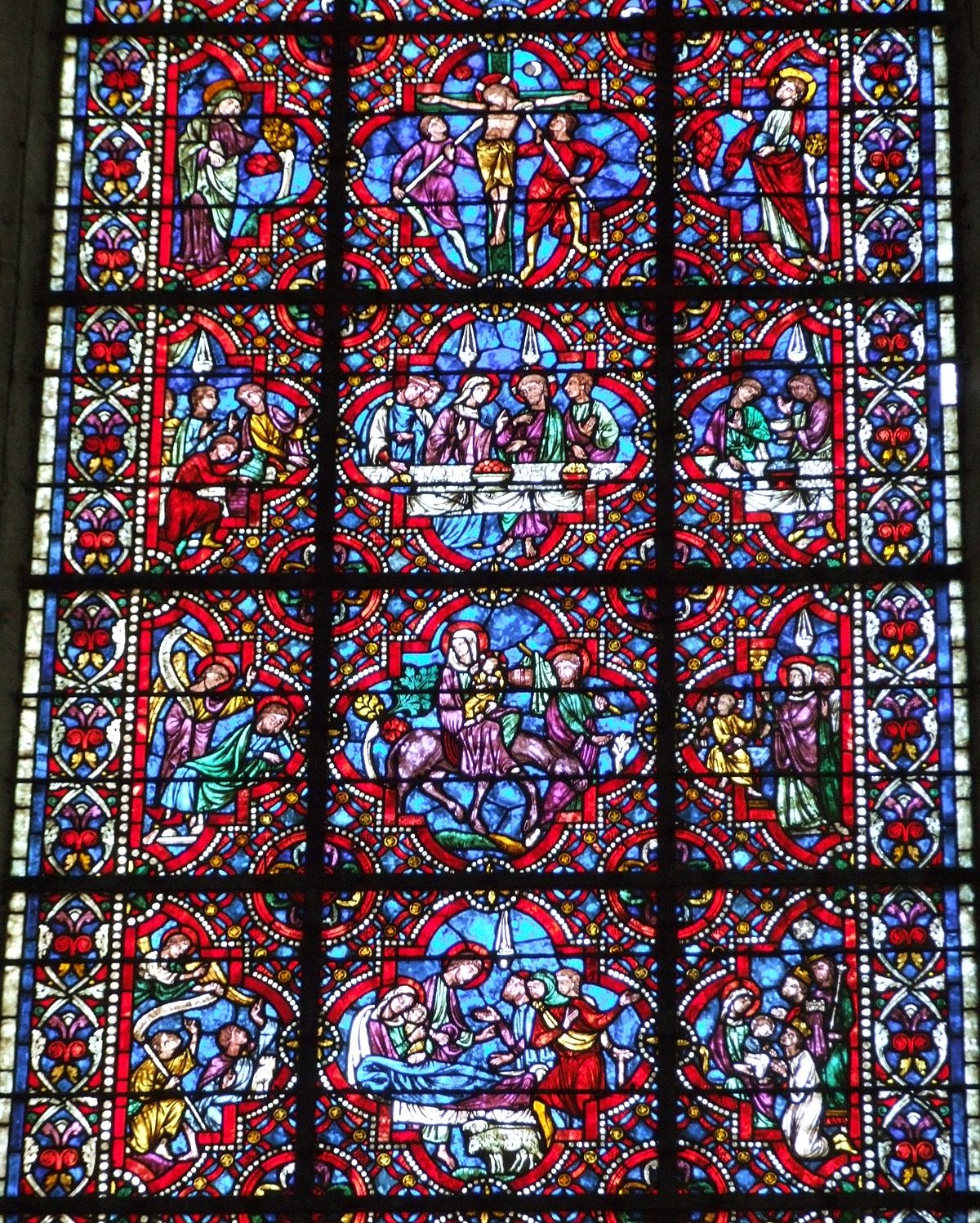

Le déambulatoire du chœur, de même que la chapelle axiale sont ornés de nombreuses verrières historiées réalisées dans la première moitié du XIIIe siècle, quelques années avant la réalisation des vitraux des hautes baies. Les 15 fenêtres du déambulatoire comportent un total de 32 lancettes ornées de vitraux de la première moitié du XIIIe siècle abordant quelques 350 sujets ! Ceux-ci racontent des scènes de la bible et de la vie des saints. La beauté de l'ensemble ne peut se comparer qu'aux cathédrales Notre-Dame de Chartres et Saint-Étienne de Bourges, toutes deux parties intégrantes du patrimoine mondial de l'humanité…

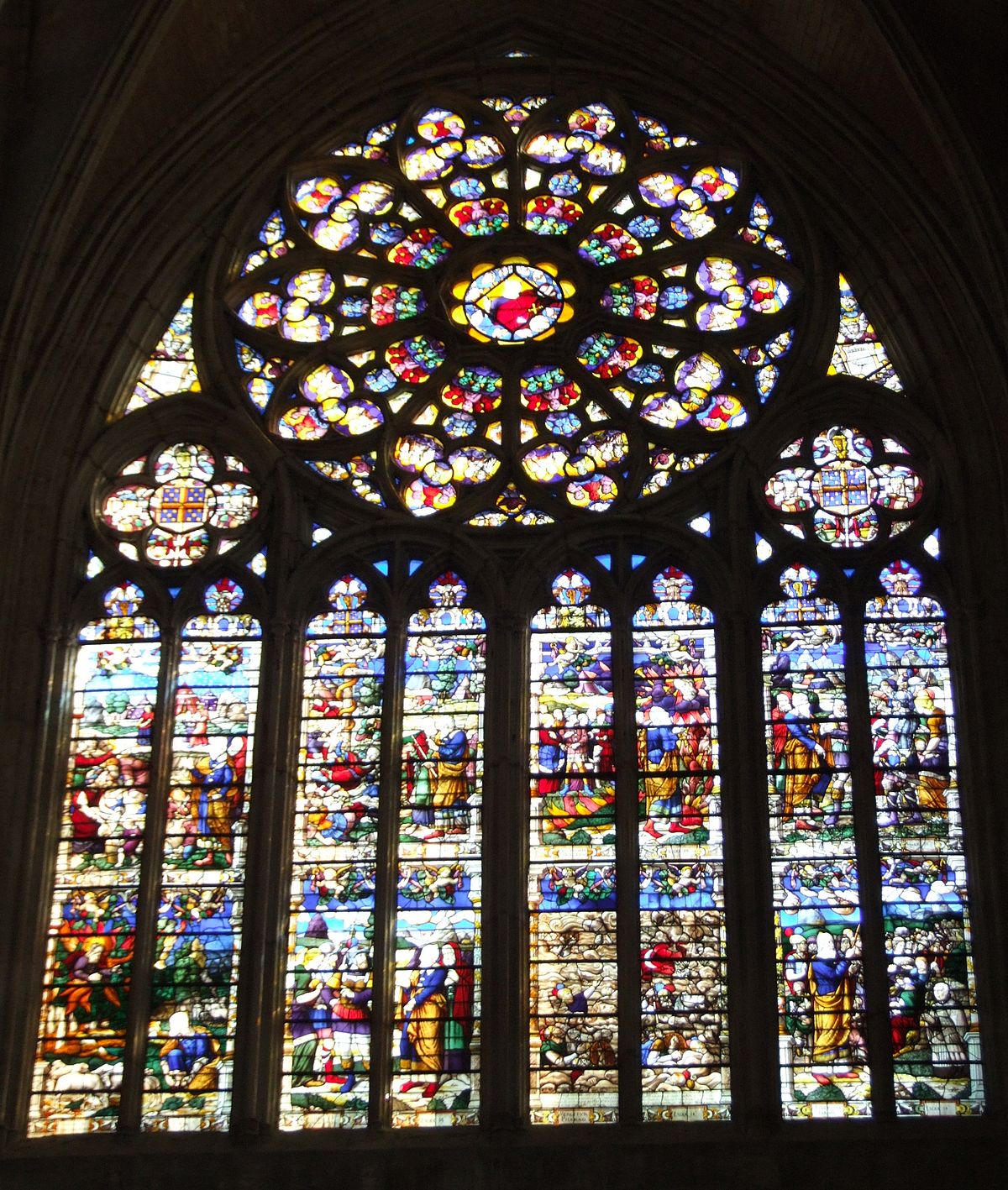

Une fenêtre de la Chapelle de la Vierge et ses vitraux |

L'adoration des bergers - vitrail de la Chapelle de la Vierge (première moitié du XIIIe siècle) |

Sous les vitraux, le soubassement du mur extérieur du déambulatoire est décoré d'une série d'arcatures aveugles ornées de belles têtes sculptées. Elles représentent avant tout des prophètes et des sibylles. Du côté nord du déambulatoire, un tableau sur bois du XVIe siècle représente la Lapidation de saint Étienne.

Sur le bas-côté droit du chœur s'ouvrent trois chapelles latérales construites au XVIe siècle, l'une d'entre elles contenant le trésor de la cathédrale. Sur la bas-côté gauche, la très ancienne sacristie du XIIe siècle communique avec le sanctuaire. De plan carré, ses voûtes retombent toutes sur un pilier central.

La nef

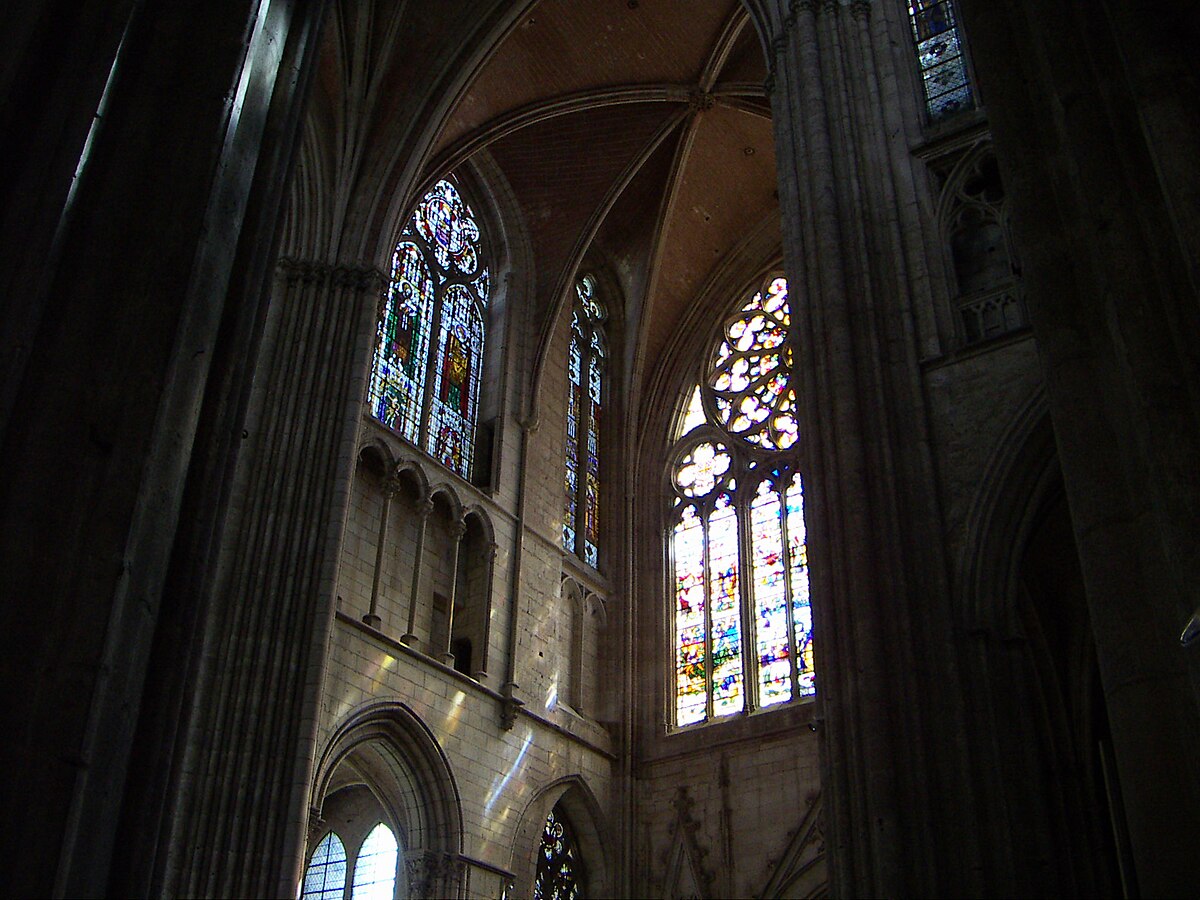

L'élévation de la nef est à trois niveaux : grandes arcades, triforium aveugle et fenêtres hautes.

À l'inverse du chœur, construit bien plus tôt, la nef est de style gothique rayonnant. Il n'y a donc pas de chapiteaux au niveau des colonnes des grandes arcades.

Moins haut et plus massif que celui du chœur, le triforium de la nef est composé de deux groupes d'arcatures géminées et treflées par travée. Chaque groupe est surmonté d'un oculus ou remplage quadrilobé. Le triforium laisse ainsi une plus grande place aux importantes fenêtres hautes entièrement composées de vitraux.

Précédée par un vaste narthex, la nef comporte cinq travées barlongues (rectangulaires) et est bordée de ses deux collatéraux sur lesquels s'ouvrent huit chapelles latérales (4 au nord et 4 au sud). Celles-ci datent du XIVe siècle. Les voûtes ne datent que du siècle suivant. Les vitraux sont des XVe et XVIe siècles. La rosace de la façade, du XVIe également, fut posée en 1550 et évoque le Concert Céleste. Elle est due à Guillaume Cornouaille.

Autre vue de la nef. Remarquez la voûte complexe de la croisée du transept |

Les chapelles latérales de la nef

Les chapelles latérales de la nef ne faisaient pas partie du plan initial de l'édifice. Chaque collatéral voit s'ouvrir quatre chapelles correspondant aux travées 2 à 5, qui précèdent la croisée du transept.

La chronologie des trois dernières chapelles du collatéral sud (troisième, quatrième et cinquième travées) est encore mal établie. On s'accorde cependant pour dire qu'elles sont toutes du XIVe siècle (aux environs des années 1340 ?) et que la construction de la chapelle Saint-André (deuxième chapelle, en troisième travée) viendrait après celle de Saint-Germain (troisième chapelle en quatrième travée). Bien que la chapelle Sainte-Anne (quatrième et dernière chapelle en cinquième travée) reste encore difficile à situer dans l'histoire de la cathédrale, certains pensent (Harry Titus de la Wake Forest University) qu'elle est la plus ancienne.

Cette quatrième chapelle contient les orgues de la cathédrale reconstruites en 1985. Les murs y sont ornés de peintures murales mises au jour lors du démontage de l'ancien orgue.

Le transept

Les grandes verrières des rosaces des transepts nord et sud sont du XVIe siècle, comme celle de la façade ouest. Elles sont dues aux meilleurs artistes de la région. C'est Germain Michel qui réalisa la verrière et la rosace du bras nord du transept, qui furent posés en 1528. Quant aux vitraux du bras sud, ils sont dus à Guillaume Cornouaille et datent de 1550.

Le croisillon sud

Le croisillon sud du transept, long de deux travées rectangulaires, présente une élévation semblable à celle du chœur. Au niveau du mur oriental, outre les grandes arcades ouvrant sur le déambulatoire, on retrouve le triforium à colonnes fines fort différent de celui de la nef, ainsi que des hautes baies formées de deux lancettes surmontées d'une rose. Au niveau du mur occidental, le triforium est également semblable à celui du chœur, c'est-à-dire à colonnes fines. À noter que la voûte de ce croisillon est sexpartite.

Le mur de fond, correspondant à la façade de style gothique rayonnant du sud de la cathédrale, est doté dans sa partie supérieure d'une superbe et vaste verrière comprenant une belle rosace à dix branches couronnant une très haute claire-voie de huit lancettes. La rosace posée en 1550 représente Dieu le Père au sein des puissances célestes, tandis que la claire-voie nous raconte l'histoire de Moïse.

Il est intéressant de savoir que l'édification de ce croisillon sud a consommé à lui seul près de 5 tonnes de plomb, essentiellement en raison de sa grande verrière avec rosace dont les liaisons sont entièrement faites avec du métal (environ 2,5 tonnes de plomb à ce seul niveau).

Sous ces imposantes fenêtres, en plus de la porte d'entrée correspondant au portail, se trouve un réseau d'arcatures aveugles de fort belle allure. Elles encadraient des statues aujourd'hui disparues. Il en reste cependant les piédestaux sculptés qui constituent de véritables œuvres d'art.

Le croisillon nord

Le croisillon nord du transept est avec le haut de la façade occidentale et sa tour, la dernière partie de l'édifice à avoir été construit. Son achèvement date du dernier quart du XVe siècle. Comportant deux travées, comme le croisillon sud, il est recouvert de deux voûtes quadripartites. Sa façade est de style flamboyant. Son mur de fond comporte lui aussi une immense verrière composée d'une rosace flamboyante et d'une claire-voie à huit lancettes, le tout doté de fort beaux vitraux. La rosace, dite rosace de la Vierge des Litanies, posée en 1528, présente une série de figures se rapportant à la Vierge Marie.

Le mur oriental possède la même élévation que celle du chœur, mais le triforium à fine colonnade n'est présent qu'au niveau de la première travée. Le mur occidental, quant à lui est de structure semblable à celle de la nef et est orné d'un triforium analogue à celle-ci. Ce triforium orne les deux travées du croisillon.

Près de la porte se trouve une statue de Jeanne d'Arc, qui passa à Auxerre en 1429, œuvre du sculpteur Vigoureux et datée de 1920.