Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Quelques dimensions

- L'intérieur de la cathédrale a une longueur de 113,5 mètres (cathédrale Notre-Dame de Paris : 128)

- Longueur extérieure : 122 mètres

- Hauteur de la tour sud : 78 m. (Paris : 69 m.)

- dont hauteur de la terrasse : 66 m.

- Largeur de la façade : 48,5 m. (Notre-Dame de Paris : 44 m.)

- La nef

- Hauteur de la nef : 24,4 m. (Paris : 33,5)

- Largeur du vaisseau central de la nef : 15,25 m. (Paris : 13,5 m.)

- Largeur de la nef avec ses deux bas-côtés : 27,5 m.

- Le transept

- Longueur intérieure du transept : 48 m.

- Hauteur sous voûte du croisillon nord du transept : 27,5 m.

- Hauteur sous voûte du croisillon sud du transept : 27 m.

- Diamètre des roses du transept : 11 m. (Notre-Dame de Paris : 13,1 m.)

- Hauteur des verrières des deux façades du transept : 18 m.

Autres mesures et dimensions :

Les cloches de la cathédrale

La tour sud porte toujours les 2 pièces les plus importantes de la sonnerie médiévale très réputée: les deux cloches bourdons:

- la Savinienne fondue en 1560, d'un diamètre de 2,6 m, elle donne le mi bémol

- la Potentienne fondue en 1560, d'un diamètre de 2,33 m, elle donne le fa.

Leur nom est un un hommage rendu aux deux premiers évêques de Sens, saint Savinien et saint Potentien.

Si autrefois beaucoup de grandes cathédrales avaient deux bourdons, Sens est la seule où ils aient tous deux échappé au creuset révolutionnaire.

L'intérieur de la cathédrale

La nef

La nef très large (15,25 mètres) (13,5 mètres à Paris) est lumineuse et peu élevée (24,4 mètres). On remarque l'alternance entre piliers forts et piliers faibles, ces derniers étant constitués de simples colonnes cylindriques géminées. À part la première qui est rectangulaire, les travées sont de plan carré et correpondent à une voûte sexpartite. Dans ce type de structure, caractéristique du premier âge gothique, le pilier faible ne soutient qu'un arc doubleau de la nef (plus un des côtés de chaque grande arcade qui le borde, ainsi que les petites ogives des collatéraux), tandis que le pilier fort reçoit en outre deux ogives diagonales, ce qui permet de diviser la voûte d'une travée en 6 parties. La nef compte ainsi quatre travées carrées et une rectangulaire. Les bas-côtés ou collatéraux ont sept travées de plan carré. La nef a une élévation à trois étages : grandes arcades, triforium aveugle et fenêtres hautes.

Au début de la nef à droite, le premier pilier faible a été remplacé par un pilier fort supplémentaire, témoin de l'effondrement de la tour droite (sud). On remarque aussi à cet endroit que les arcs brisés des ogives sont plus aigus, ce qui montre l'évolution des techniques du gothique survenue entre construction et réparation de la nef. Au nord, sur le premier pilier se trouve une petite tête en pierre sculptée et représentant Pierre de Cognières, alias Jean du Cognot.

La première travée du collatéral sud ou chapelle Sainte-Croix, placée sous la tour du clocher, est aussi appelée Chapelle des cloches, car elle se trouve juste sous les deux bourdons de la cathédrale.

Le transept

Œuvre de l'architecte Martin Chambiges et de style gothique flamboyant, l'élévation du transept ne comporte plus que deux étages : grandes arcades et fenêtres hautes. Le triforium a été supprimé conformément aux règles de l'époque, ce qui visait à accroître la dimension des fenêtres hautes. De plus l'architecte suréleva la voûte qui atteint ici 27 mètres au sud et 27,5 au nord (contre 24,4 ailleurs).

Avec ses deux gigantesques et splendides verrières qui l'illuminent aux deux extrémités, le transept apparaît comme un énorme vaisseau de lumière et apparaît comme l'un des plus beaux chefs-d'œuvre du gothique flamboyant.

Les deux bras du transept sont bordés à l'est d'une vaste absidiole, chapelle ouverte aussi sur la partie correspondante du déambulatoire du chœur. Chacune des absidioles est composée d'une travée carrée et d'une abside semi-circulaire orientée à l'est.

Le croisillon sud

Le bras sud du transept, se termine par une immense verrière de 18 mètres de hauteur. Celle-ci fut offerte par l'archevêque Tristan de Salazar. Ce sont des verriers troyens qui exécutèrent les vitraux de 1500 à 1502. La partie inférieure de la verrière est constituée d'une claire-voie consacrée à la vie et au martyre de saint Étienne.

Au-dessus et dominant le tout se trouve l'énorme rosace à six branches, représentant le Jugement Dernier et la résurrection des morts.

Les fenêtres latérales occidentales du croisillon prolongent le thème de saint Étienne. Les fenêtres latérales orientales nous offrent notamment un bel Arbre de Jessé, ainsi qu'une Vierge à la Licorne. On y trouve aussi la vie de saint Nicolas, une série de scènes bibliques, etc.

La chapelle du bras sud du transept ou chapelle Notre-Dame communique avec le déambulatoire du chœur. Elle renferme un autel surmonté d'une Vierge à l'enfant datée de 1334 (voir photo). On trouve sur le piédestal de la statue trois scènes sculptées : l'Annonciation, la Visitation de la Vierge Marie et la Nativité.

Le croisillon nord

Il est le pendant du bras sud du transept, et tout aussi beau que lui. Il est éclairé par une verrière de quinze mètres de haut composée d'une claire-voie de cinq fenêtres à lancettes géminées, surplombée par la rosace dite du Concert Céleste qui comporte cinq branches. Offerte par le doyen du chapitre Gabriel Gouffier, on doit cette verrière aux maîtres verriers Jean Hympe père et fils.

La claire-voie inférieure montre cinq apparition de l'archange Gabriel patron du donateur. Les vitraux du côté est du croisillon racontent l'histoire biblique de Joseph, ainsi que les images de 16 archevêques de la ville ayant pris rang de saints (canonisés). Du côté ouest, on peut voir des scènes de la vie d'Abraham, ainsi que celles des saints protecteurs de la ville. Tous ces splendides vitraux datent du début du XVIe siècle sauf l'un réalisé au siècle suivant.

Le chœur

Le chœur comporte cinq travées droites à voûtes sexpartites, et un rond-point à cinq pans. L'élévation à trois étages est semblable à celle de la nef.

Le chœur est fermé par de superbes grilles dues à Guillaume Doré, serrurier parisien. Elles datent de 1762. Sous la croisée du transept repose la dépouille du maréchal de Muy, ministre de la guerre de Louis XVI, qui désirait être inhumé non loin du dauphin Louis-Ferdinand de France, fils de Louis XV qui reposait sous le chœur.

À la révolution la dépouille du dauphin Louis, fils de Louis XV fut retirée du chœur par les révolutionnaire puis jeté en fosse commune. À la restauration, on retrouva ses restes lesquels se trouvent aujourd'hui dans la chapelle Sainte-Colombe, l'une des chapelles latérales du chœur. Celle-ci construite en 1704-1710 est de plan ovale. Le mausolée du dauphin est une œuvre de Guillaume Coustou composé de deux groupes allégoriques : l'Immortalité et la Religion.

Le maître-autel date de 1742 et est l'œuvre de Servandoni. Il est surmonté d'un baldaquin orné de colonnes de marbre rouge. Derrière le maître-autel se trouve l'autel des Saints-Pierre-et-Paul.

Au sud, la chapelle Notre-Dame communique avec le croisillon sud du transept.

Le déambulatoire

Le déambulatoire ouvre sur six chapelles, dont trois sont rayonnantes et donnent sur le rond-point : la chapelle axiale est du XIIIe siècle, les deux autres sont des XVIe et XVIIIe siècles. Les trois autres sont latérales, deux d'entre elles se trouvent au sud et sont du XIVe, la dernière au nord est aussi du XIVe siècle.

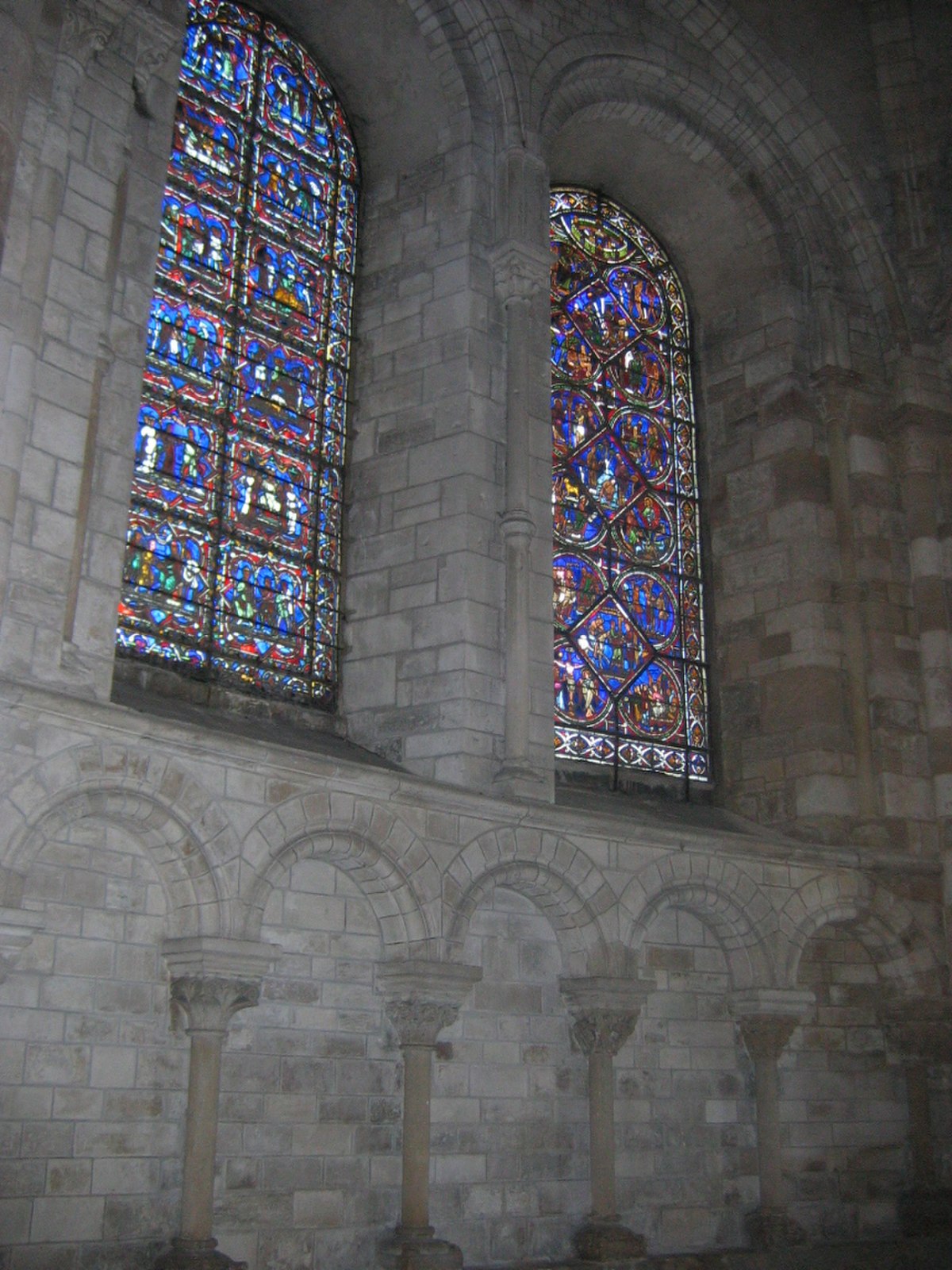

Au nord, on trouve une série d'arcatures aveugles encore de type roman, présentant de fort beaux chapiteaux et qui datent du XIIe siècle. Sous l'une de ces arcatures : statue de Thomas Beckett.