Habitabilité d'une planète - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Autres considérations

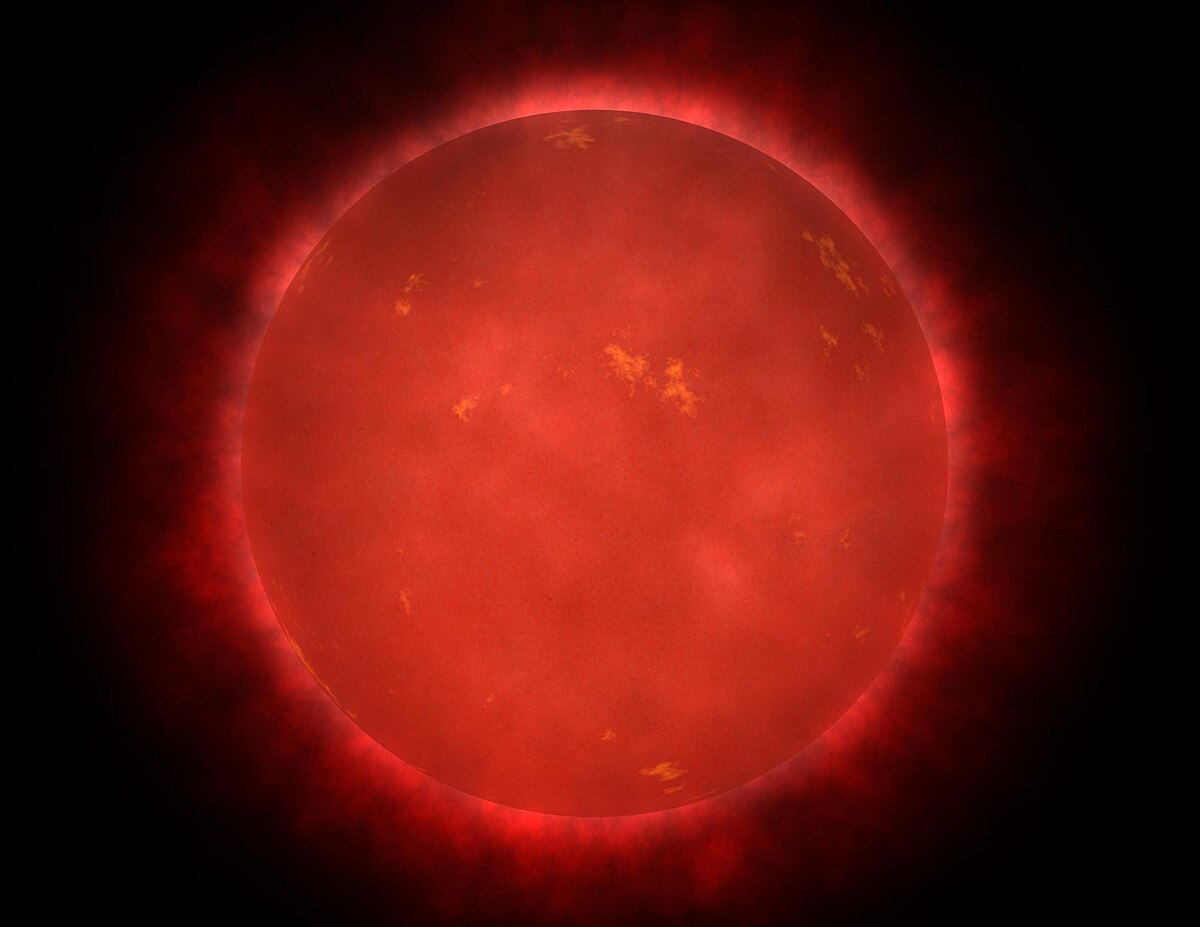

Habitabilité des systèmes autour des naines rouges

Déterminer l'habitabilité des naines rouges pourrait aider à déterminer si la vie est courante dans l'Univers. En effet, les naines rouges constituent entre 70 % et 90 % des étoiles de notre galaxie. Les naines brunes sont (peut-être) plus nombreuses que les naines rouges. Cependant, elles ne sont pas considérées comme des étoiles et il est probable qu'elles ne puissent pas héberger la vie, du moins telle que nous la connaissons, car elles n'émettent que très peu de chaleur.

Pendant des années, les astronomes ont écarté les naines rouges des systèmes potentiellement habitables. Leur petite taille (entre 0,1 et 0,6 masse solaire) correspond à des réactions nucléaires extrêmement lentes : elles émettent très peu de lumière (entre 0,01 et 3 % de celle du Soleil). Toute planète en orbite autour d'une naine rouge devrait être très près de son étoile-hôte pour avoir une température de surface comparable à celle de la Terre : de 0,3 UA (légèrement moins que Mercure) pour une étoile comme Lacaille 8760, à 0,032 UA (l'année d'une telle planète durerait 6 jours terrestres) pour une étoile comme Proxima du Centaure. À ces distances, la gravité de l'étoile engendre une rotation synchrone. Une moitié de la planète serait constamment éclairée, tandis que l'autre ne le serait jamais. La seule possibilité pour qu'une vie potentielle ne soit pas soumise à une chaleur ou un froid extrême est le cas où cette planète aurait une atmosphère suffisamment épaisse pour transférer la chaleur de l'hémisphère éclairé vers l'hémisphère nocturne. Pendant longtemps, on a supposé qu'une atmosphère aussi épaisse empêcherait la lumière de l'étoile d'atteindre la surface, rendant la photosynthèse impossible.

De récentes découvertes tendent cependant à contester ce point de vue. Des études menées par Robert Haberle et Manoj Joshi du Ames Research Center de la NASA ont montré que l'atmosphère d'une planète autour d'une naine rouge aurait seulement besoin d'être 15 % plus épaisse que celle de la Terre pour permettre à la chaleur de l'étoile de se diffuser sur la face jamais éclairée. L'eau resterait gelée sur cette face dans certains de leurs modèles. Cette marge est par ailleurs tout à fait compatible avec la photosynthèse. Martin Heath du Greenwich Community College a montré que l'eau de mer pourrait également circuler sans geler entièrement du côté à l'ombre si les océans étaient suffisamment profonds sur cette face pour permettre un libre mouvement de l'eau sous la couche de glace située à la surface. Ainsi, une planète avec des océans et une atmosphère appropriés en orbite autour d'une naine rouge, pourrait, au moins en théorie, accueillir la vie.

La taille n'est cependant pas le seul critère rendant la présence de vie improbable autour des naines rouges. Une planète autour d'une naine rouge ne serait éclairée que d'un seul côté et donc la photosynthèse serait impossible sur plus de la moitié de sa surface (le côté nocturne et les zones à l'ombre sur la face éclairée). De plus, les radiations d'une naine rouge sont principalement dans l'infrarouge alors que sur Terre, la photosynthèse utilise la lumière visible. Pourtant, une partie de son spectre est bien dans le visible (principalement dans le rouge) et la photosynthèse (terrestre) se fait une bonne part avec cette fenêtre spectrale. De plus, on peut imaginer un système utilisant le proche infrarouge.

Les naines rouges sont beaucoup plus variables et violentes que leurs cousines plus grandes et plus stables. Elles sont souvent couvertes de taches solaires qui peuvent diminuer la lumière émise par l'étoile jusqu'à 40 % pendant quelques mois tandis qu'à d'autres périodes de gigantesques éruptions solaires doublent sa brillance en quelques minutes. De telles variations endommageraient fortement la vie, bien qu'il soit possible qu'elles stimuleraient l'évolution des espèces en augmentant le taux de mutation et en modifiant rapidement le climat.

Les naines rouges ont cependant un avantage majeur sur les autres étoiles comme systèmes hôte de la vie : elles brûlent très longtemps. L'humanité est apparue sur Terre 4,5 milliards d'années après la formation de notre planète et la vie telle que nous la connaissons disposerait de conditions adéquates autour de notre étoile pour seulement 500 millions à moins d'1 milliard d'années supplémentaires. Au contraire, les naines rouges peuvent brûler des dizaines de milliards d'années car les réactions nucléaires dont elles sont le siège sont beaucoup plus lentes que celles des plus grosses étoiles. La vie y disposerait donc de bien plus de temps pour se développer et pour évoluer. De plus, même si la probabilité de trouver une planète dans la zone habitable autour d'une naine rouge est faible, le nombre total de zones habitables autour des naines rouges est égal à celui des étoiles semblables au Soleil étant donné leur grand nombre.

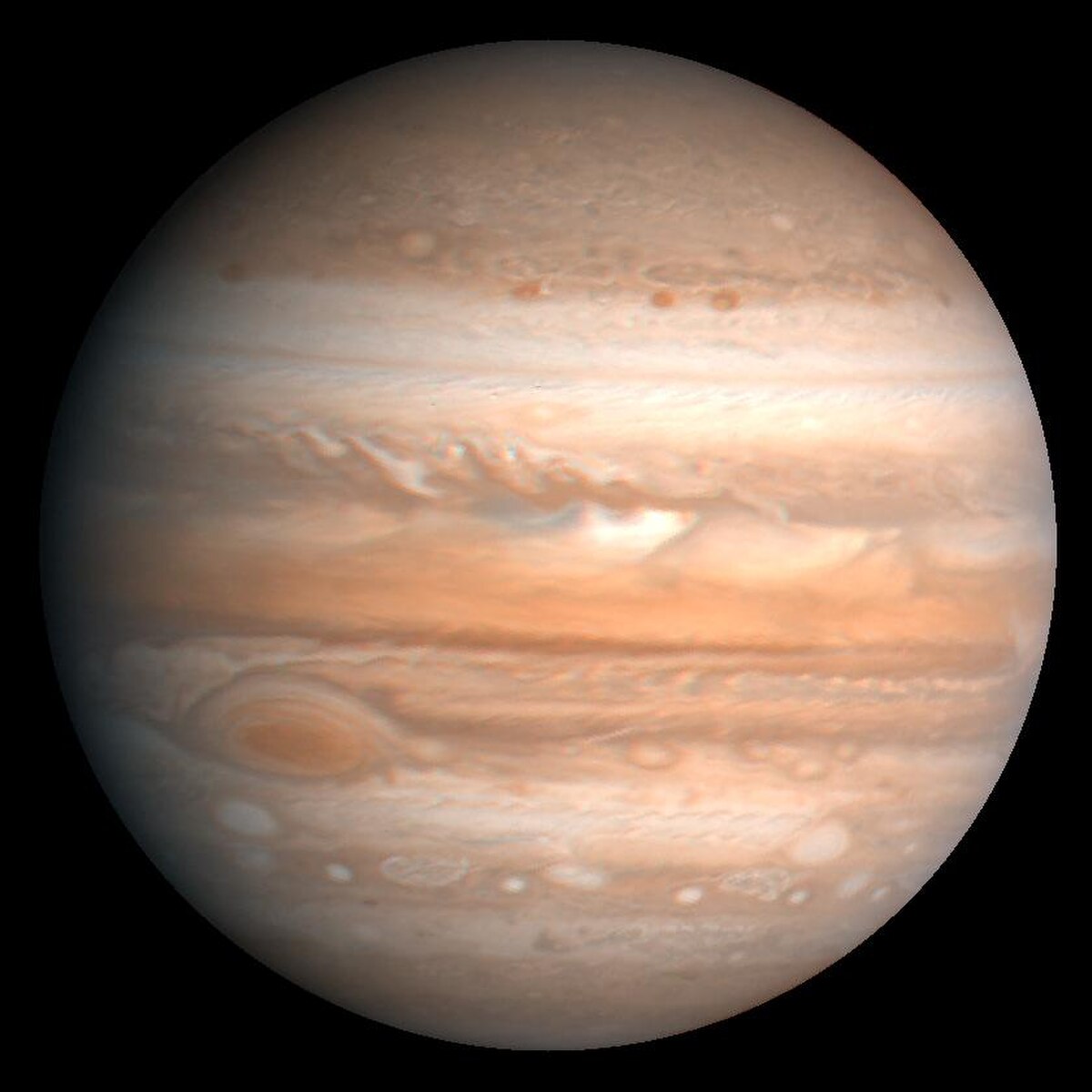

« Bons Jupiters »

Les Bons Jupiters sont des planètes géantes gazeuses, comme la planète Jupiter de notre système solaire, qui tournent autour de leur étoile sur des orbites circulaires, suffisamment loin de la zone habitable pour ne pas avoir un effet perturbateur, mais suffisamment proches pour « protéger » les planètes telluriques situées sur des orbites intérieures. Tout d'abord, elles stabilisent les orbites de ces planètes, et par là même leur climat. De plus, elles contribuent à limiter le nombre de comètes et d'astéroïdes qui pourraient causer des impacts dévastateurs sur une planète abritant la vie. Jupiter tourne autour du Soleil à une distance environ 5 fois plus grande que ne le fait la Terre (~5,2 ua). C'est à une distance comparable que les scientifiques espèrent trouver des « bons Jupiters » autour d'autres étoiles. Le rôle de Jupiter fut mis en lumière en 1994 lorsque la comète Shoemaker-Levy 9 s'y écrasa. Si la gravité jovienne n'avait pas capturé la comète, celle-ci aurait très bien pu entrer dans le système solaire intérieur. De plus, il stabilise les astéroïdes en limitant la variabilité de leurs orbites, les plaçants en « familles » délimitées par les lacunes dites « de Kirkwood », réduisant par là la fréquence des impacts sur les planètes telluriques.

Aux premiers âges du système solaire, Jupiter eut un rôle inverse : elle contribua à augmenter l'excentricité des orbites des objets de la ceinture d'astéroïdes. Un grand nombre d'entre eux s'écrasèrent sur la Terre et lui fournirent de grande quantité d'éléments volatils. Avant que la Terre n'atteigne la moitié de sa masse actuelle, les corps glacés de la région autour de Jupiter et Saturne et de petits corps de la ceinture d'astéroïdes initiale apportèrent de l'eau sur Terre en raison des perturbations gravitationnelles de leurs trajectoires engendrées par Jupiter et Saturne. Ainsi, alors que les géantes gazeuses sont désormais d'utiles protectrices, elles furent importantes en permettant l'apport de matière indispensable à l'habitabilité.

Le voisinage galactique

Les scientifiques ont aussi émis l'hypothèse que certaines zones de la galaxie (zones galactiques habitables) permettent mieux que d'autres l'existence de la vie. Le système solaire dans lequel nous vivons, dans le bras d'Orion, sur un côté de la Voie lactée est considéré comme étant un emplacement favorable. Très éloigné du centre galactique, il évite certains dangers :

- Il n'est pas dans un amas globulaire.

- Il n'est pas à proximité d'une source active de rayons gamma.

- Il est éloigné du trou noir supermassif communément associé à Sagittarius A*.

- L'orbite circulaire du soleil autour du centre galactique ne le fait pas rencontrer un des bras spiraux de la galaxie, où les radiations intenses et la gravitation perturberait considérablement toute forme de vie.

Un isolement relatif est en définitive ce dont un système où la vie est présente a besoin. Si le système solaire était entouré de nombreux systèmes voisins, ceux-ci pourraient déranger la stabilité des orbites des objets du système solaire (notamment les objets du nuage de Oort et de la ceinture de Kuiper qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques s'ils étaient déviés vers l'intérieur du système solaire). Des proches voisins augmentent aussi la possibilité d'être dans la zone fatale d'un pulsar ou d'une explosion de supernova.