Hiver volcanique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Effets sur le vivant

Les causes d'un phénomène dit de goulot d'étranglement sur les populations du vivant, c’est-à-dire une chute brutale des populations d'espèces suivie immédiatement par une période de grande divergence génétique parmi les survivants — peuvent être attribuées aux hivers volcaniques les plus importants, comme celui du Toba. Selon l'anthropologiste Stanley Ambrose, de tels évènements diminuent l'importance de populations à des niveaux suffisamment bas pour que des évolutions puissent survenir plus vite sur de petites populations d'individus et produire une rapide « différenciation de population ».

Cas historiquement attestés et possibles de forçages volcaniques

Identification des cas

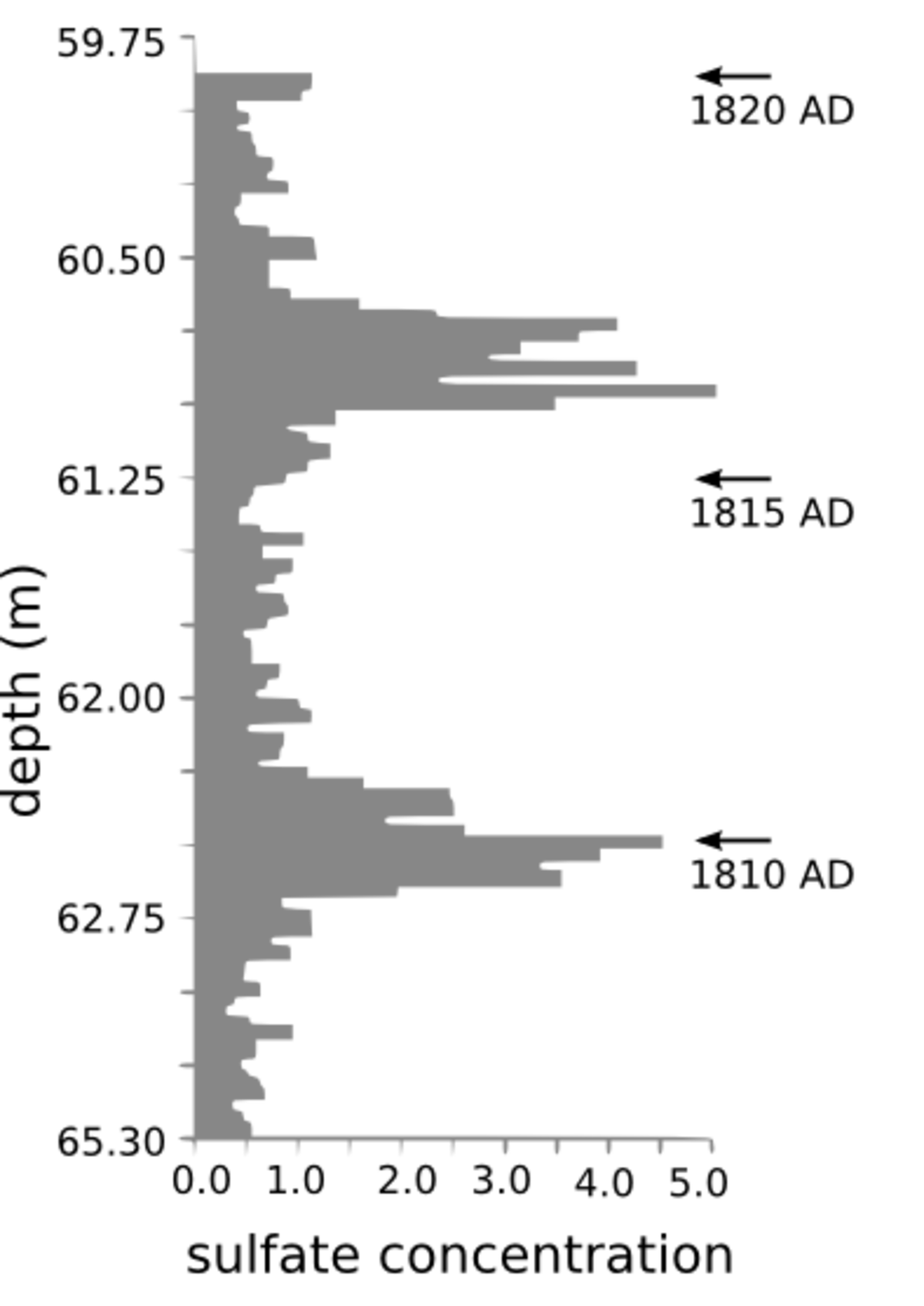

L'échelle des récents hivers volcaniques est plus modeste mais leurs effets sont malgré tout significatifs. Il est cependant difficile à quantifier pour les éruptions anciennes et les cas antérieurs au XVIIIème siècle sont encore mal connus. L'identification de ces hivers volcaniques repose sur la confrontation de sources historiques, géologiques et paléoclimatiques. Ces dernières sont avant tout constituées par les carottes glaciaires. Celles-ci, prélevées dans les calottes polaires (Groenland ou Antarctique) présentent une stratigraphie annuelle qui permet de retracer des événements climatiques et météorologiques. On peut y retrouver les dépôts sulfurés résultant des retombées des gaz volcaniques. Ces gaz peuvent être identifiés par analyse de la résistance électrique de la glace - plus acide à cet endroit - ou par des analyses chimiques plus précises. Pour les éruptions les plus anciennes, seule la confrontation de plusieurs carottes permet de quantifier avec un assez grande certitude l'ampleur des dépôts et donc de la perturbation climatique. Elle peut alors être recherchée dans d'autres types de sources, notamment par des analyses dendrochronologiques. L'analyse géologique du volcan responsable de la perturbation - quand il est connu - peut permettre de préciser la violence de son explosion (VEI) et surtout de rapporter sa situation géographique à la quantité de dépôt sulfuré mesurée aux pôles. Les sources historiques sont susceptibles d'apporter de nombreux éléments : indication de perturbations météorologiques notées par les contemporains (hiver rigoureux, été pluvieux etc…), indication de phénomènes typiques de telles éruptions (coucher de soleil particulièrement rougeoyant, phénomène de brouillard sec), elles peuvent éclairer enfin sur les conséquences indirectes de ces perturbations : disettes, famines, épidémies et tensions sociales consécutives.

L'éruption minoenne de Santorin : un impact discuté

L'impact climatique global de l'éruption de Santorin à l'époque minoenne a été discuté ainsi que ses conséquences sur les sociétés de l'âge du bronze. Si l'éruption a souvent été liée à de nombreux mythes (l'Atlantide, l'Exode biblique), il est difficile de trouver des sources non ambiguës, d'autant plus que la datation de l'éruption est controversée. Selon D.M. Pyle il convient de relativiser les hypothèses avancées et ne pas exagérer cet impact. Une perturbation climatique notable est cependant enregistrée dans les données dendrochronologiques pour l'année 1628 avant notre ère, perturbation qui peut correspondre à l'éruption. On sait par ailleurs depuis peu que l'éruption fut plus puissante que ce que l'on pensait auparavant. Ses conséquences sur les sociétés antiques restent du domaine de la spéculation.

L’Etna en -44

Une des plus anciennes descriptions d’un hiver volcanique se trouve dans les Vies de Plutarque : « Il y eut aussi l’obscurcissement de la lumière du soleil : toute cette année-là, en effet, son disque resta pâle ; il n’avait aucun rayonnement à son lever et ne produisait qu’une chaleur faible et languissante, l’air demeurait ténébreux et lourd parce que la chaleur qui le traversait était trop faible, et les fruits à demi-mûrs, se gâtaient et pourrissaient avant d’être parvenus à terme, à cause de la fraîcheur de l’atmosphère ». Elle relate les conséquences d’une éruption de l’Etna en -44. Les conséquences atmosphériques de l’éruption furent aussi visibles en Chine. L’éruption, attestée par les carottes glaciaires, fut contemporaine de la mort de Jules César. À ce titre, elle marqua, avec le passage d’une comète, l’imagination des contemporains . Les conséquences climatiques de cette éruption, et leurs effets sur les sociétés antiques sont très peu connus.

Le Lac Taupo vers 200

Selon le géologue Wolfgang Vetters et l'archéologue Heinrich Zabehlicky, l'éruption du volcan néo-zélandais Taupo vers 200 causa une perturbation climatique dont les conséquences se firent sentir sur l'empire romain. L'éruption de ce volcan est souvent datée de 186 en raison de phénomènes célestes notés à Rome et en Chine. Cette date est discutée et l'on peut trouver aussi 181 (+/-2) ou 232 (+/- 15) ou 236 (+/- 4).

Les perturbations climatiques de 535

Les perturbations climatiques attestées pour l'année 535, et les années suivantes, sur plusieurs zones de la planète ont été attribuées, mais sans faire consensus, à une éruption volcanique, parfois attribuée au Krakatoa, parfois au Rabaul. L'ampleur et les conséquences exactes de cet événement climatique restent très discutées.

L'époque carolingienne

Si selon John Grattan les difficultés climatiques de cette époque ne doivent pas être liées à des perturbations volcaniques, et sont au contraire l'exemple d'une variabilité ordinaire du climat à cette époque, Michael McCormick et Paul Dutton ont proposé d'identifier plusieurs cas de volcanic forcing sur la période : en 763-764, entre 821 et 824, en 855-856 et 859-860, en 873-874, en 913

L'Eldgjá vers 934

La grande éruption basaltique de l'Eldgja au Xe siècle a vraisemblablement eu des conséquences climatiques semblables à celles du Laki en 1783. Les perturbations climatiques semblent avoir entraîné des famines et des épidémies en Europe. Selon Michael McCormick et Paul Dutton l'éruption doit être datée de 939 et a causé un très dur hiver en Europe en 939-940.

Un possible cas vers 1258

Les carottes glaciaires prélevées au Groenland et en Antarctique ont montré un important dépôt de sulfures. Selon Richard Stothers les conséquences climatiques de cette éruption sont visibles dans les sources médiévales et ont pu entraîner des famines et des épidémies.

1453, éruption du Kuwae

L'éruption du Kuwae à la fin de l'année 1452 ou au début de 1453 a sans doute surpassé celle du Tambora en quantité de sulfure envoyée dans l'atmosphère. Les conséquences climatiques de l'éruption furent importantes et sensibles plusieurs années durant.

1600, éruption de l'Huaynaputina

L'éruption de l'Huaynaputina au Pérou en 1600 causa des perturbations atmosphériques et climatiques qui se firent sentir en Europe et en Chine.

1783, éruption du Laki en Islande

Un article écrit par Benjamin Franklin accusait la poussière volcanique venant d'Islande d'être la cause d'un été très frais en 1783 aux États-Unis. En effet, l'éruption du volcan Laki avait relâché dans l'atmosphère d'énormes quantités de dioxyde sulfuré. Cela provoqua la mort de la plupart du bétail sur l'île et une terrible famine qui tua le quart de la population.

Les températures enregistrées dans l'hémisphère nord chutèrent d'environ 1 degré dans l'année suivant cette éruption.

1815, éruption du mont Tambora en Indonésie

L'éruption de ce stratovolcan provoqua des gelées en plein milieu de l'été dans l'État de New York et des chutes de neige en juin en Nouvelle-Angleterre de ce qui allait être connu sous le nom d'« année sans été » aux États-Unis en 1816. C'est durant cet été que Mary Shelley écrivit Frankenstein dont l'imagerie est désormais souvent associée à l'histoire de l'éruption du Tambora.

1883, éruption du mont Krakatoa en Indonésie

Dans le détroit de la Sonde, proche de la côte ouest de Java, se trouve sur l’île de Krakatoa le Perbuatan appelé par raccourci Krakatoa).

Le 27 août 1883, l'explosion du Krakatoa (Krakatau) a aussi créé des conditions idéales pour un hiver volcanique. Les 4 années suivantes ont été inhabituellement froides et l'hiver de 1888 fut le premier avec des chutes de neige dans cette région. Des chutes de neige record furent enregistrées dans le monde entier.

1991, éruption du mont Pinatubo aux Philippines

Plus récemment, l'explosion en 1991 du mont Pinatubo, un autre stratovolcan, aux Philippines refroidit les températures mondiales pendant 2 à 3 ans, interrompant la tendance au réchauffement climatique qui était notée depuis 1970.

Commentaires

Exception faite du Laki, la plupart des volcans précités (qu'ils se trouvent en Indonésie ou aux Philippines), appartiennent à l'immense arc océanique, dénommé par les volcanologues « ceinture de feu du Pacifique ».

Certains volcanologues ont chiffré (en mégatonnes) la puissance de ces différentes éruptions. Ainsi, sachant que la bombe atomique d'Hiroshima eut une puissance estimée de 20 kT, la puissance estimée de l'éruption du Tambora (elle-même égale à 8 fois celle de la puissance du Vésuve), fut plus de cent fois supérieure à celles des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki réunies. D'ailleurs (et pour avoir une idée plus imagée de la puissance de l'explosion), si la colonne de feu, qui en résulta s'éleva à 44 km de hauteur, le bruit de l'explosion fut entendu à plus de 1 400 km de distance et des bombes volcaniques de plus de 20 cm de diamètre furent projetés à 80 km de distance sur une île voisine.