Pinatubo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

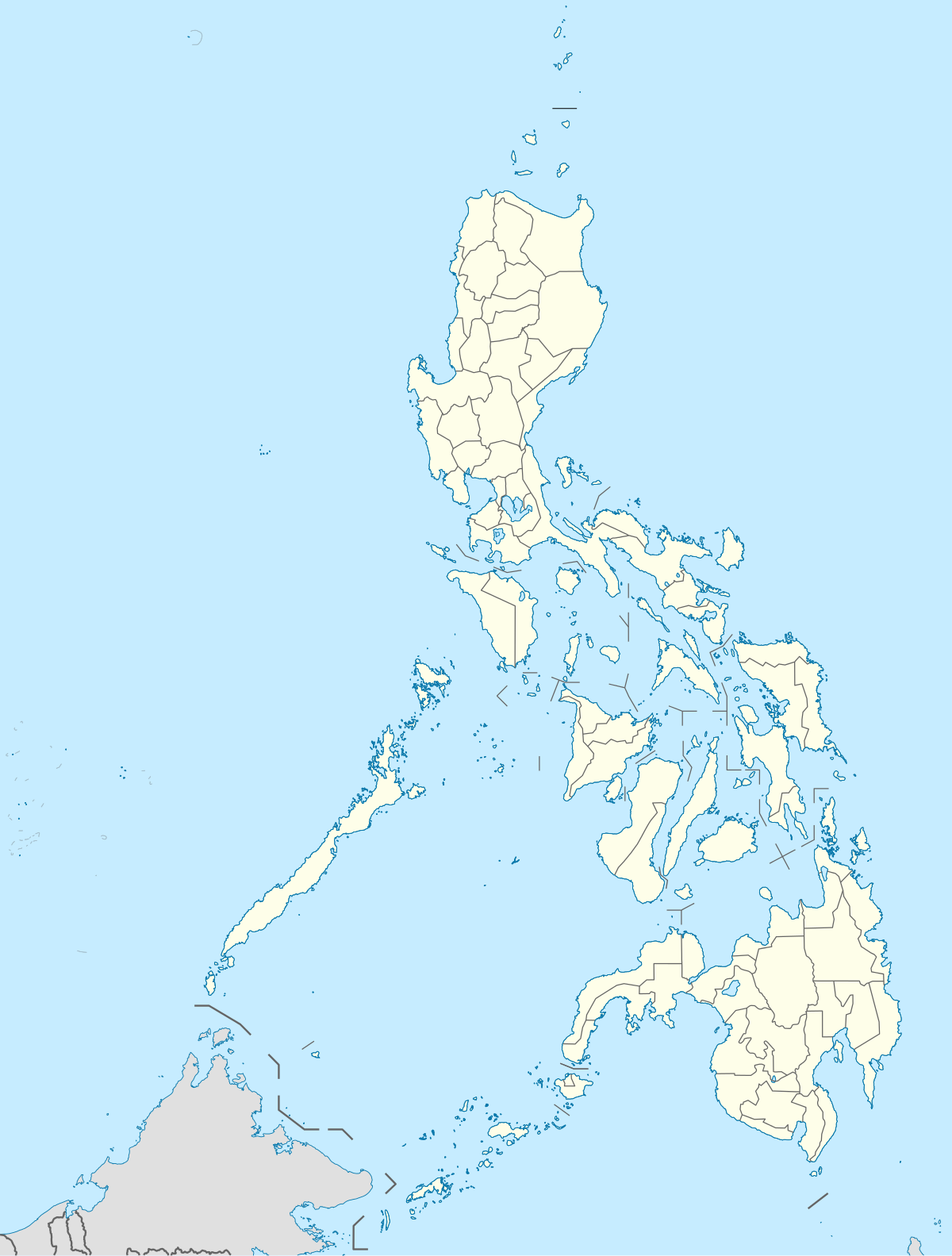

| Pinatubo | |||

| |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 1 486 m | ||

| Massif | Monts Zambales | ||

| Coordonnées | |||

| Administration | |||

| Pays |

| ||

| Région | Luçon central | ||

| Provinces | Zambales, Tarlac, et Pampanga | ||

| Géologie | |||

| Âge | 1,1 millions d'années | ||

| Roches | Andésite, basalte | ||

| Type | Volcan gris | ||

| Activité | Actif | ||

| Dernière éruption | février à juillet 1993 | ||

| Code | 0703-083 | ||

| Observatoire | Philippine Institute of Volcanology and Seismology | ||

| | |||

| modifier | |||

Le Pinatubo est un stratovolcan actif situé dans l'ouest de l'île de Luçon aux Philippines, à moins d'une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Manille. Considéré comme éteint et recouvert d'une épaisse forêt tropicale habitée par des milliers de personnes de l'ethnie Aeta, le volcan se réveille en juin 1991 après 500 ans de sommeil.

Cette éruption volcanique qui s'achève le 2 septembre 1991 est une des plus importantes du XXe siècle avec des conséquences à l'échelle planétaire. Le volume de matériaux émis est estimé à 10 km3 dont une grande partie est éjectée dans l'atmosphère, provoquant un refroidissement général de 0,6 °C de moyenne pendant deux à trois ans, le reste retombant sur une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. Les abords du volcan sont bouleversés avec la formation d'une caldeira, une perte d'altitude considérable pour la montagne, la destruction de la forêt et des espèces animales qui y vivaient et le comblement des vallées sur des centaines de mètres d'épaisseur par des matériaux qui provoquent des lahars des années après la fin de l'éruption. Le bilan humain, qui s'élève à moins de 1 000 morts, est relativement limité grâce à l'évacuation efficace des populations et à leur information sur les risques courus une fois l'éruption terminée. Néanmoins, le bilan économique est lourd puisque des villes et villages entiers ont disparu, des zones agricoles sont rendues impropres aux cultures, des milliers d'animaux domestiques sont morts et des infrastructures privées, publiques et de transport ont été détruites.

Après sa dernière éruption en 1993, le Pinatubo commence à redevenir un atout pour la région puisque de nombreux touristes, notamment philippins, désirent gravir la montagne pour admirer ses paysages et surtout son lac de cratère acide rempli dès la fin des éruptions.

Toponymie

Pinatubo est un terme aussi bien utilisé en tagalog ou en sambal et qui signifie en français « qui a fait grandir », ce qui tendrait à prouver qu'il existe une connaissance du caractère volcanique de la montagne aux alentours des années 1500. Cependant, il n'y a pas de tradition orale au sujet d'éruptions violentes encore plus anciennes chez les autochtones. Il pourrait simplement être interprété comme une région fertile où les céréales poussent.

Histoire

Formation

Le Pinatubo commence à se former il y a environ un million d'années. Le stratovolcan est alors composé d'andésites et de dacites et ne semble pas avoir connu d'explosion majeure. Il culmine à environ 2 300 mètres d'altitude sous la forme d'un dôme. Beaucoup de reliefs qui entourent le Pinatubo moderne, comme le mont Negron, le mont Cuardrado ou le Mataba, sont des anciennes bouches périphériques formées à partir des dômes de lave ou des restes du volcan original ayant résisté à l'érosion.

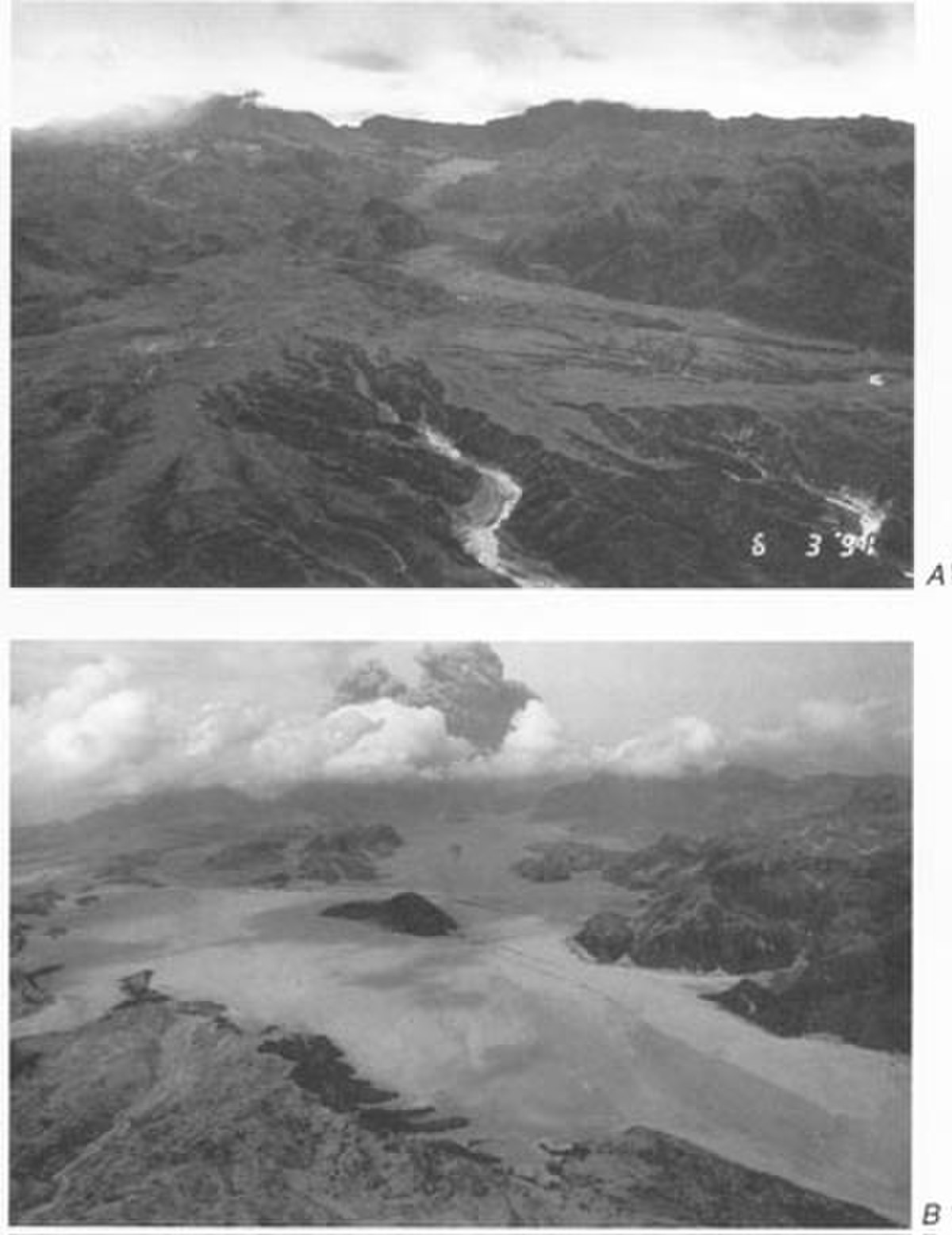

Il y a environ 45 000 à 35 000 ans au plus tard, le Pinatubo acquiert au fur et à mesure des éruptions pliniennes qui s'y produisent sa structure actuelle, celle d'un volcan composite formé de dômes de lave imbriqués dans un stratovolcan d'andésites et de dacite, le tout entouré par des dépôts de lahars et de nuées ardentes. Ces dépôts qui entourent le volcan au point de masquer sa base sont le résultat de grandes éruptions explosives dacitiques qui semblent avoir été suffisamment importantes pour éjecter plus de 10 km3 de matériaux chacune. Ces éruptions se sont produites il y a 17 000 ans, 9 000 ans, 6 000 à 5 000 ans et 3 900 à 2 300 ans. Elles se sont raréfiées dans le temps au point d'être espacées parfois pendant plusieurs centaines ou milliers d'années et leur puissance a aussi décru. L'éruption de 1991 constitue ainsi une des plus petites éruptions identifiées sur ce volcan et survenant après 500 ans de repos soit une période relativement courte. Cette période de repos permet au Pinatubo d'acquérir son aspect tel qu'avant 1991, avec une érosion ayant creusé de profondes ravines sur ses flancs recouverts d'une épaisse forêt tropicale. Son aspect postérieur à 1991 est bouleversé par l'éruption ayant marqué son réveil avec plus d'une centaine de mètres d'épaisseur de dépôts dus aux coulées pyroclastiques et aux lahars sur ses flancs et la formation d'une caldeira de 2,5 kilomètres de diamètre à la place du cratère sommital.

Bien qu'il n'y ait pas de mémoire populaire d'éruptions antérieures à celle de 1991, certains Aetas rapportent que leurs anciens avaient observé de petites explosions par le passé. Ces observations ont très bien pu avoir lieu puisque l'éruption antérieure à celle de 1991 remonte au XVe siècle et que la région était déjà habitée depuis des milliers d'années. De type plinien, cette éruption, vraisemblablement d'indice d'explosivité volcanique de 5, a produit des dômes de lave au sommet du volcan qui sont à l'origine de puissantes explosions, de nuées ardentes et de lahars qui ont très certainement occasionné des dégâts, au moins à l'écosystème environnant. La nature géothermique autour du volcan était connue avant 1991 mais ce n'est qu'après l'éruption que les géologues se sont intéressés à l'histoire volcanique de la région.

Éruption de 1991

Prémices

Le 16 juillet 1990, un tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter secoue l'île de Luçon et fait 1 450 morts. Son épicentre se trouvant à une centaine de kilomètres au nord-est du Pinatubo, certains volcanologues ont considéré que c'était peut-être l'événement déclencheur de l'éruption de 1991. Deux semaines après cette secousse, des habitants rapportent avoir vu de la vapeur sur le volcan mais les scientifiques qui inspectent la montagne concluent que cela provient d'un petit glissement de terrain plutôt que d'une quelconque activité volcanique.

Le 15 mars 1991, une succession de secousses est ressentie par des villageois sur le bord nord-ouest du volcan. Dans les deux semaines qui suivent, ces secousses s'intensifient et il devient clair qu'une activité volcanique se prépare. Le 2 avril, le volcan se réveille, provoquant une éruption phréatique le long d'une faille de 1,5 kilomètres à proximité du sommet. Dans les semaines qui suivent, de petites explosions se produisent, déposant des cendres volcaniques tout autour du volcan. Des centaines de séismes sont détectés chaque jour.

L'activité volcanique s'intensifie au cours des mois d'avril et de mai. Les mesures d'émission de dioxyde de soufre montrent une augmentation très rapide, de 500 tonnes par jour le 13 mai à 5 000 tonnes par jour le 28 mai, preuve d'une remontée du magma à l'intérieur du volcan. Après le 28 mai, le taux de dioxyde de soufre émis chute, le dégazage du magma semblant bloqué dans le volcan. Une augmentation de la pression dans la chambre magmatique est alors à craindre, entraînant des risques d'une éruption explosive.

La première sortie du magma survient le 3 juin et la première grosse explosion le 7 juin, générant une colonne de cendres atteignant une altitude de sept kilomètres. L'institut de volcanologie et de sismologie philippin, le PHIVOLCS, en partenariat avec l'United States Geological Survey émet alors une alerte d'une menace d'éruption majeure dans les deux semaines.

Évacuation

Devant les signes de plus en plus évidents d'une éruption majeure, le PHIVOLCS et les organismes volcanologiques internationaux tentent de convaincre les autorités locales du danger réel. La difficulté majeure tient dans la bonne évaluation de ce risque : un catastrophisme trop grand peut entraîner un discrédit des autorités compétentes, alors qu'une négation du danger peut entraîner des milliers de morts.

Après de multiples concertations, trois zones d'évacuation sont définies : une zone centrale de dix kilomètres de diamètre centrée sur le sommet du volcan, une zone intermédiaire entre dix et vingt kilomètres depuis le sommet et une troisième zone entre vingt et quarante kilomètres, recouvrant notamment la base aérienne de Clark et la ville d'Angeles City. Plus de 40 000 personnes vivent dans les deux premières zones et près de 331 000 dans la troisième. Cinq niveaux d'alertes sont définis et chaque jour un bulletin émis par les journaux, les radios et les télévisions quantifie pour chaque zone le niveau d'alerte.

Beaucoup d'Aetas qui vivent sur les flancs du volcan quittent leurs villages de leur propre chef. La première évacuation officielle débute dans la première zone le 7 avril. L'évacuation de la deuxième zone est décrétée le 7 juin après que le niveau 4 d'alerte a été atteint. Le 14 juin, le niveau 5 est atteint dans la troisième zone entraînant l'évacuation de 60 000 personnes. La plupart se réfugient à Manille et à Quezon City et plus de 30 000 personnes sont installées au Stadium Amoranto de Quezon City.

Premières explosions

Début juin, les capteurs de déformation montrent que le volcan se dilate, apportant la preuve d'une remontée de magma sous la montagne. Dans le même temps, l'épicentre des séismes se rapproche de plus en plus de la surface et du sommet. Le 7 juin débute l'éruption avec la première sortie du magma qui entraîne la formation d'un dôme de lave au sommet du volcan. Ce dôme grossit durant les cinq jours suivants jusqu'à atteindre un diamètre de 200 mètres et une hauteur de 40 mètres.

À 3 h 41 le matin du 12 juin, une petite explosion marque le commencement d'une phase plus violente de type plinien. Quelques heures plus tard, de grosses explosions qui durent plus de trente minutes génèrent une colonne éruptive atteignant 19 kilomètres d'altitude et des coulées pyroclastiques qui dévalent les vallées sur quatre kilomètres. Quatorze heures plus tard, une explosion de quinze minutes génère un panache de 24 kilomètres d'altitude.

Une troisième éruption démarre à 8 h 41 le matin du 13 juin, elle dure cinq minutes et une colonne de 24 kilomètres d'altitude se forme à nouveau. Après trois heures d'accalmie, l'activité sismique s'intensifie au cours des 24 heures suivantes jusqu'à l'explosion du 14 juin à 13 h 09 qui forme une colonne éruptive de 21 kilomètres d'altitude.

Une quantité remarquable de cendres volcaniques est éjectée au sud-ouest du volcan durant ces quatre explosions majeures. Deux heures après la dernière de ces quatre explosions, une série d'explosions se déroulent sur une période de 24 heures générant d'importantes coulées pyroclastiques qui dévalent les vallées sur des kilomètres.

Paroxysme

Le 15 juin, c'est l'apogée de l'activité éruptive. De fortes secousses sont enregistrées à 13 h 42 saturant les sismographes de la base aérienne de Clark et à 14 h 30 ils tombent en panne à cause de la forte concentration de cendres volcaniques. Des variations brutales de la pression atmosphérique sont également enregistrées.

Le même jour, le typhon Yunya atteint l'île de Luçon à 75 kilomètres au nord du volcan. Les pluies diluviennes empêchent une observation directe de l'éruption mais les mesures montrent que les particules sont éjectées jusqu'à une altitude de 34 kilomètres et que des nuées ardentes déferlent sur une distance de plus de seize kilomètres durant le paroxysme qui dure trois heures. En se mêlant aux cendres volcaniques en suspension ou tombées à terre, les pluies forment des coulées de boue volcanique appelées lahars.

Le nuage de cendres se déploie sur une surface de 125 000 km2, plongeant dans l'obscurité totale une grande partie de l'île de Luçon. Des cendres qui forment comme des flocons de neige grise se déposent sur la majeure partie de l'île. Des blocs volcaniques tombent dans toute la mer de Chine méridionale et la cendre est emportée vers l'ouest jusqu'au Viêt Nam, au Cambodge et en Malaisie.

Vers 22 h 30, soit neuf heures après le début de la phase paroxysmique, la pression atmosphérique décroît vers des valeurs normalisées. Les volcanologues considèrent cet horaire comme marquant la fin de l'apogée éruptive.

Fin de l'éruption

Après l'apogée du 15 juin 1991, l'activité volcanique continue de manière régulière jusqu'au mois d'août avec des explosions projetant des cendres, puis de manière épisodique le mois suivant pour s'achever le 2 septembre. Au total, cette éruption plinienne a éjecté 10 km3 de matière, soit dix fois la quantité de matière rejetée par le mont Saint Helens en 1980. Cela en fait l'éruption la plus importante depuis celle du Novarupta en 1912. L'indice d'explosivité volcanique de cette éruption colossale est estimé à 6 sur une échelle de 8 soit aussi puissante que l'éruption du Krakatoa en 1883. Le sommet du volcan décapité est remplacé par une caldeira de 2,5 kilomètres de diamètre. Le point le plus élevé du bord de la caldeira culmine à présent à 1 485 mètres d'altitude soit 260 mètres de moins que le sommet primitif.

Dès la fin des explosions, un lac acide se forme dans la caldeira par le recueil des eaux de pluie, le dôme de lave de 1992 y formant même une île. Au début, le lac est peu étendu, chaud avec une température de 40 °C et très acide avec un pH de 2. Par l'augmentation de sa superficie et de son volume, les pluies l'ont peu à peu refroidi et dilué au point qu'en 2003, il avait une température de 26 °C et un pH de 5,5. Le niveau du lac s'élevant en moyenne d'un mètre par mois jusqu'en septembre 2001, le gouvernement philippin craint alors que les parois de la caldeira ne cèdent sous la pression et décide de faire vidanger partiellement le lac. 9 000 personnes sont à nouveau évacuées et il est pratiqué une brèche de cinq mètres pour vider le lac d'un quart de son volume.

Conséquences directes

Environ 300 personnes sont mortes directement à cause de l'éruption, la plupart dans l'effondrement des toits sous le poids de la cendre humide. Ce bilan relativement faible pour une éruption de cette importance est dû à une bonne prévision des risques par les volcanologues et à la décision d'évacuer les populations.

Malheureusement, la saison des pluies qui a suivi a créé d'autres lahars, déplaçant des populations dans des camps de réfugiés. Des centaines de personnes y sont mortes en raison des conditions sanitaires.

Toute vie a disparu dans un rayon de quatorze kilomètres autour du volcan. L'agriculture a souffert : des centaines d'hectares de terres arables ont été rendues impropres à la culture, détruisant les sources de revenus de milliers de fermiers. Les États-Unis possédaient deux bases militaires dans la région, la base navale de Subic Bay à 75 kilomètres au sud-ouest et la base aérienne de Clark à 25 kilomètres à l'est. Elles furent toutes les deux abandonnées après avoir été sévèrement endommagées par l'éruption, notamment par les dépôts de cendres volcaniques.

Impacts économiques et sociaux

L'éruption du Pinatubo a fortement pesé sur le développement économique de la région. Cette région représentant 10 % de la richesse nationale produite, la catastrophe a aussi pesé sur l'économie nationale, l'augmentation du PIB philippin a été d'à peine 2 % pour l'exercice 1990-1991 contre 5 % les années précédentes. La destruction des bâtiments et des infrastructures a coûté des milliards de pesos à l'État et les efforts furent immédiatement portés sur l'édification de digues et de barrages pour se prémunir des lahars.

Au total, 364 communautés et 2,1 millions de personnes furent touchées par l'éruption. 8 000 maisons furent complètement détruites et plus de 73 000 endommagées. Les nuées ardentes ont détruit les routes et les moyens de communication, le coût estimé des dommages sur les infrastructures est de 3,8 milliards de pesos.

Les efforts dépensés dans de nombreux travaux de reboisement furent annihilés par la destruction de 150 km2 de forêt représentant une valeur de 125 millions de pesos. 800 km2 de rizières furent rendus impropres à toute culture et 800 000 têtes de bétail et de volailles furent tuées. Le coût pour l'agriculture est estimé à 1,5 milliard de pesos.

La destruction des équipements de santé et les conditions d'hygiène difficiles dans les camps de réfugiés expliquent l'augmentation du taux de mortalité dans les mois qui suivirent l'éruption. Les dommages sur les écoles ont perturbé la scolarité de milliers d'enfants.

Les Aetas ont été les plus touchés par le réveil du volcan, la destruction de nombre de leurs villages ayant complètement bouleversé leur mode de vie. Relogés pour la plupart dans des campements, leurs conditions de vie demeurent difficiles. Incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires avec les petites parcelles offertes par le gouvernement, beaucoup d'Aetas travaillent de ferme en ferme pour le compte des grands propriétaires des plaines, fragmentant leur société et la rendant dépendante de l'économie régionale.

Impacts sur le climat mondial

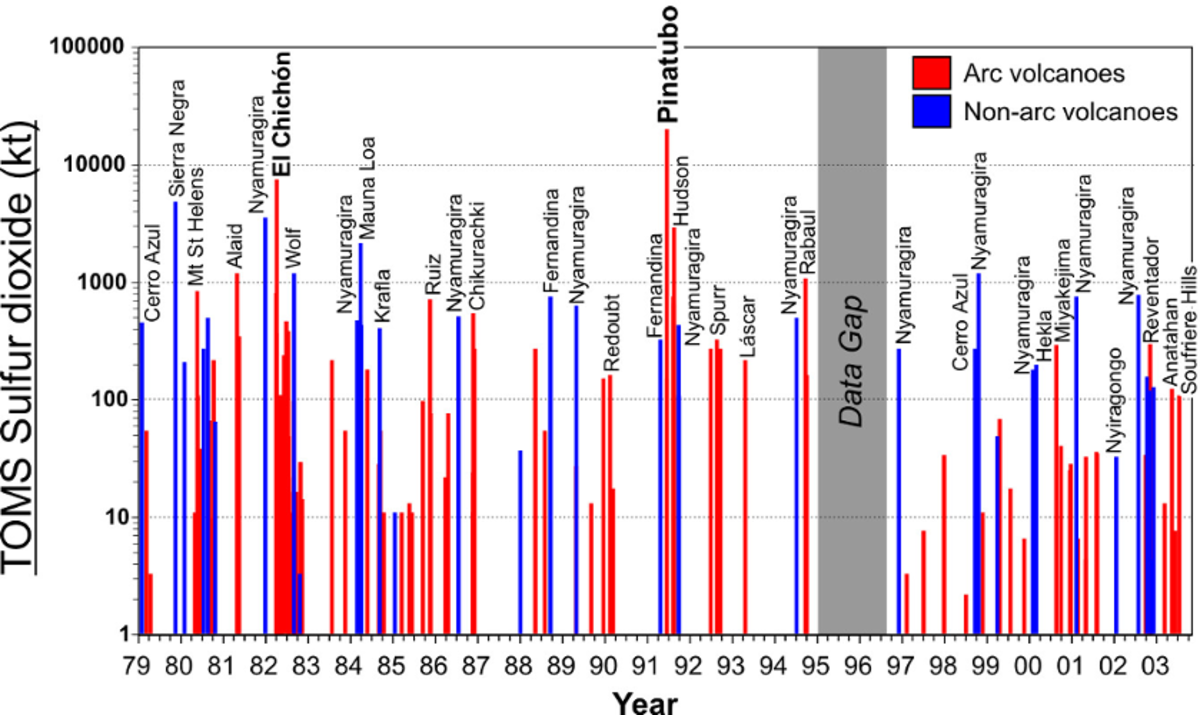

Le Pinatubo a émis lors de son éruption une importante quantité d'aérosols et de cendres volcaniques dans la stratosphère. Les volcans rejettent en particulier des mégatonnes de dioxyde de soufre. Celui-ci réagit avec l'eau pour former des aérosols d'acide sulfurique qui se sont répandus dans toute la stratosphère dans l'année qui a suivi l'éruption. Cet apport d'aérosols dans la stratosphère est le plus important depuis l'éruption du Krakatoa en 1883, avec un total estimé à 17 millions de tonnes de dioxyde de soufre. C'est la quantité la plus importante jamais enregistrée par les instruments modernes.

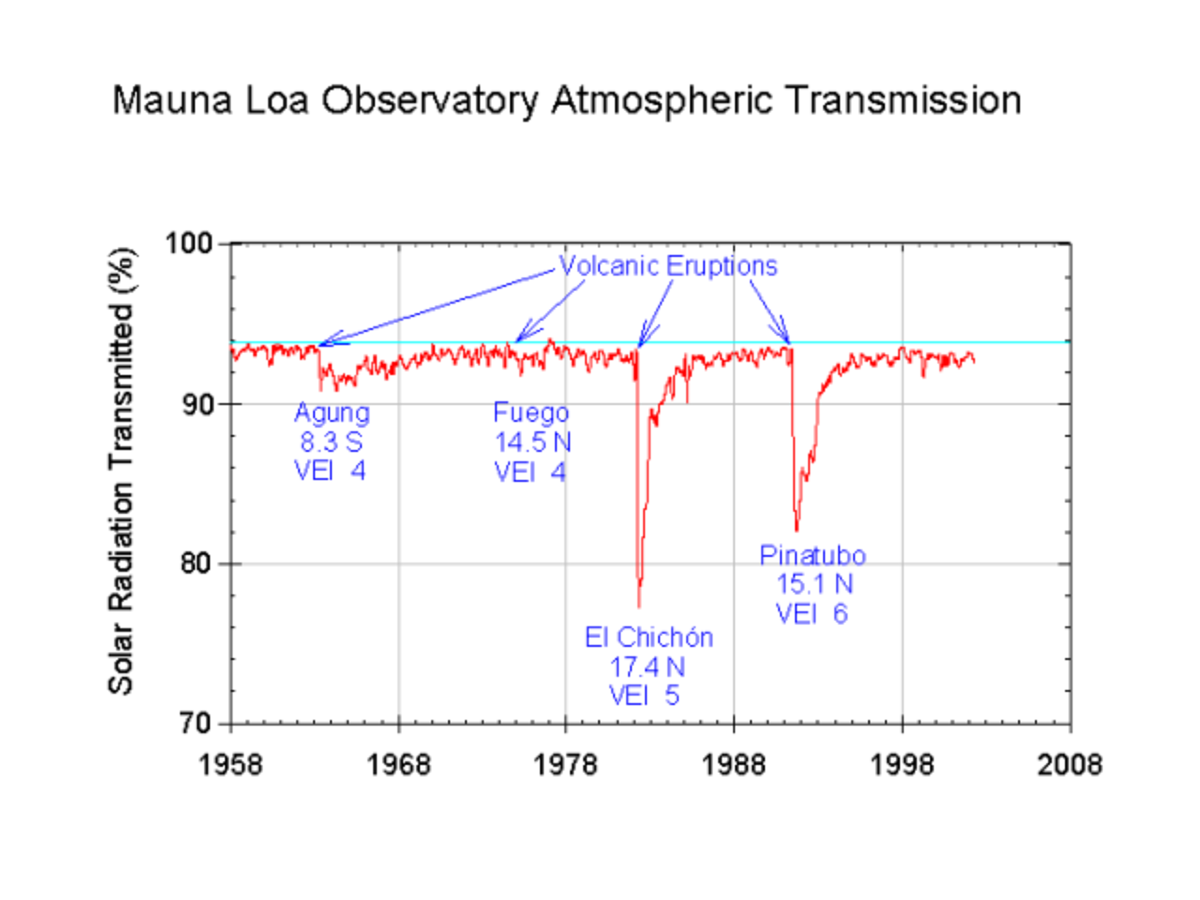

L'acide sulfurique absorbe et réfléchit le rayonnement solaire, entraînant dans le cas du Pinatubo une diminution de la luminosité de l'ordre de 10 % à la surface terrestre. Il se produit alors un refroidissement à l'échelle mondiale : on estime la diminution de la température moyenne au sol entre 0,5 et 0,6 °C dans l'hémisphère nord et 0,4 °C sur tout le globe. Dans le même temps, les températures dans la stratosphère se sont accrues de plusieurs degrés Celsius en raison de l'absorption du rayonnement solaire par les aérosols.

Les cendres volcaniques et les aérosols envoyés dans l'atmosphère terrestre jusque dans la stratosphère se sont dispersés et ont fait plusieurs fois le tour de la Terre pendant près de trois ans. Ces fines particules et aérosols ont produits des couchers de soleil aux couleurs inhabituelles pendant plusieurs semaines dans l'hémisphère nord. Le temps pluvieux sur l'Amérique du Nord en 1992 et l'inondation du Midwest américain de 1993 sont en partie attribuables à l'augmentation de ces poussières atmosphériques qui ont servi à un ensemencement des nuages plus prononcé que la normale.

Cette éruption a aussi eu un effet sur la couche d'ozone, en augmentant de manière significative son taux de destruction. Dans les zones tempérées, les niveaux d'ozone ont atteint un minimum historique alors que dans l'hémisphère Sud durant l'hiver 1992, le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a atteint la plus grande taille jamais observée. L'éruption du mont Hudson au Chili en août 1991 a aussi participé à cette destruction de la couche d'ozone.

| Mesures satellites des émissions de cendres et d'aérosols au-dessus de la mer de Chine méridionale et d'une partie de l'Indochine le 16 juin 1991. | Graphique des mesures du rayonnement solaire (courbe rouge) effectuées à l'observatoire du Mauna Loa à Hawaï. Ce rayonnement solaire connait depuis 1958 quatre réductions importantes causées par quatre éruptions dont celle du Pinatubo. |

Poursuite de l'activité éruptive

L'activité éruptive reste faible de la fin de l'éruption le 2 septembre 1991 jusqu'en juillet 1992 lorsqu'un nouveau dôme de lave se forme à l'intérieur de la caldeira. Ce dôme semble se composer de lave fraîche en provenance d'un réservoir profond plutôt que des reliquats de lave de l'éruption de 1991. Les volcanologues émettent alors l'hypothèse de nouvelles explosions violentes et certaines zones sont de nouveau évacuées. Cette éruption terminée le 30 octobre 1992 sera finalement peu violente avec un indice d'explosivité volcanique de 1. Entre février et juillet 1993, une faible activité volcanique reprend dans la caldeira avec de petites explosions.

Gestion du risque volcanique

Bien que l'éruption de 1991 du Pinatubo soit une des plus importantes du XXe siècle en termes de puissance et de dégâts, elle reste relativement peu marquante comparée à d'autres éruptions historiques. Ceci est notamment dû au fait que la crise a été bien gérée avec une évaluation des risques efficace puisqu'elle a permis de sauver des milliers de personnes qui ont été évacuées à temps.

Cette protection de la population passe aussi par son information des risques encourus. Ainsi, dès le 15 juin 1991 soit au moment du paroxysme de l'éruption, la population évacuée est informée du risque que représentent les lahars grâce à la projection d'une vidéo sur la catastrophe d'Armero en 1985 qui a fait plus de 20 000 morts à cause des lahars, puis par des affichages expliquant les conseils à suivre. Ces campagnes d'information orchestrées par les volcanologues sont animées par des journalistes, des officiels experts et élus et des membres des forces de la police et de l'armée. Ces informations de la population se sont poursuivies les années suivant le réveil du volcan grâce à des cartes établies par des scientifiques et les autorités, notamment lorsque les niveaux d'alerte étaient modifiés en fonction de l'activité éruptive.

Ces cartes sont réalisées en fonction de la nature de la menace et des niveaux d'alerte. Pour une meilleure efficacité, ces niveaux d'alerte ont été modifiés en décembre 1992. Ils sont au nombre de cinq : le niveau 1 correspond au plus bas niveau d'alerte avec de légers signes d'activité tectonique, magmatique ou hydrothermale ; le niveau 2 correspond à une activité sismique modérée avec des signes de remontée de magma pouvant amener à une éruption ; le niveau 3 correspond à un risque relativement élevé avec des déformations du sol et des émissions de gaz volcaniques importantes avec probabilité forte d'une éruption sous quelques jours à quelques semaines ; le niveau 4 ramène cette probabilité à quelques heures avec l'intensification des secousses et l'apparition de petites explosions et le niveau 5, le plus élevé, est déclenché lorsqu'une explosion majeure est déclarée avec des risques pour les populations. Le niveau 3, le niveau le plus élevé déclenché depuis cette modification, est atteint pour la dernière fois en 1993.

Néanmoins, des incertitudes demeurent sur l'activité éruptive future du Pinatubo, notamment en ce qui concerne la durée d'une accalmie et l'arrivée d'une nouvelle éruption majeure. Ces questions sont essentielles pour les populations et les autorités qui veulent savoir si elles peuvent se réinstaller dans les zones sinistrées ou si ces dernières sont condamnées pour des années.