Le Maître chat ou le Chat botté - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Structure narrative

Analyse littéraire

Pour les folkloristes Iona et Peter Opie, tandis que le style littéraire employé est universellement reconnu, de nombreux passages du conte semblent être transposés à l'écrit tels que l'auteur les aurait entendus. Cette supposition s'appuie d'abord sur la simplicité des contes, ensuite sur le vocabulaire employé, qui, au temps de Perrault, était considéré comme « populaire » et « du bas peuple », et pour finir dans l'existence de passages vestigiaux (comme celui des bottes) qui n'améliorent pas le récit. Selon eux, un artiste littéraire aurait supprimé ces passages lors de la création de son œuvre

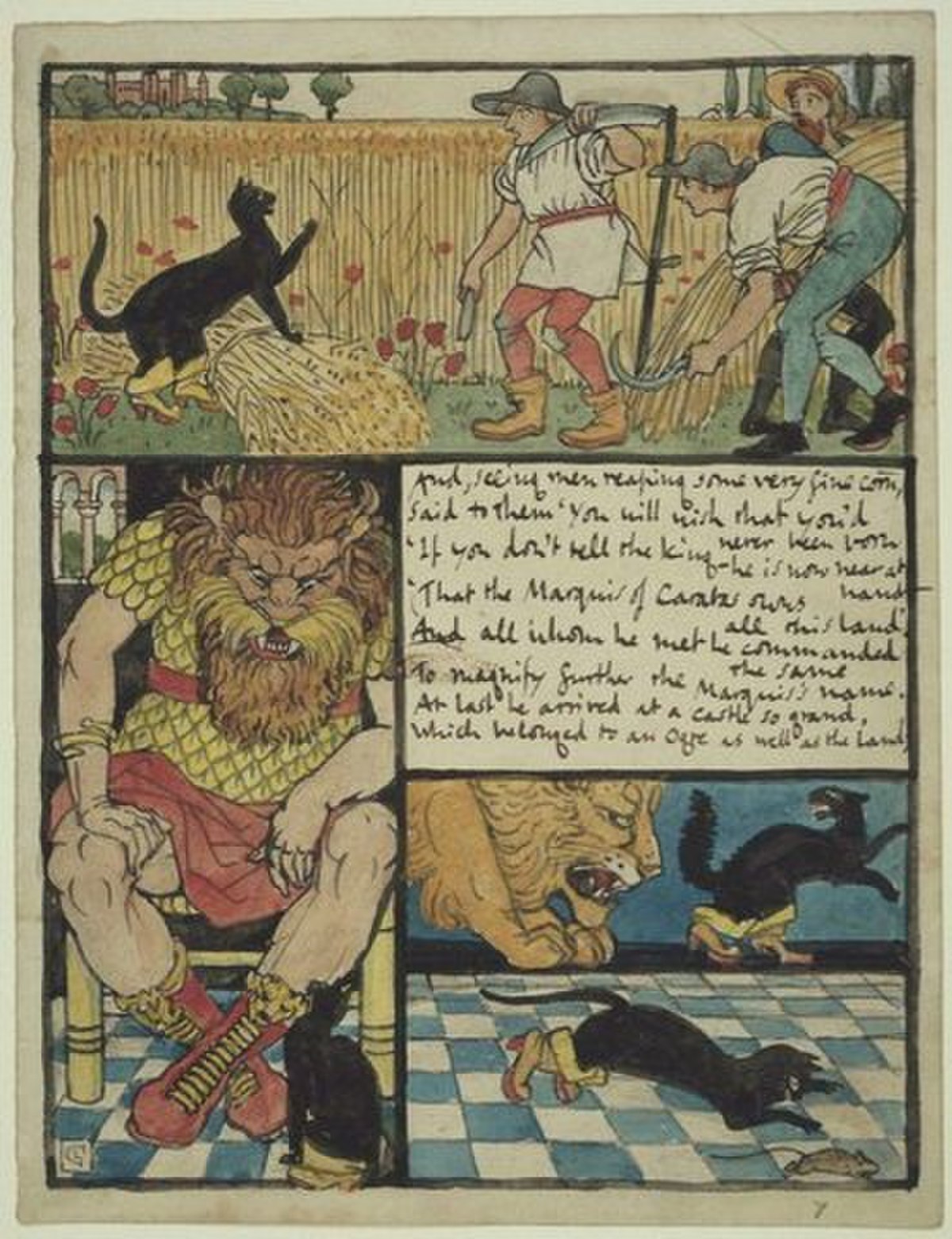

Une analyse littéraire du conte montre que le discours direct y est légèrement plus fréquent que le discours indirect. Perrault met en avant certains personnages et limite le discours direct aux personnages principaux. Les dialogues qui lui paraissent peu importants pour l'intrigue sont à la forme indirecte, par exemple quand le Chat botté s’entretient avec les gardes du roi pour pouvoir lui parler : « Tout glorieux de sa proye, il s'en alla chez le Roy & demanda à luy parler. On le fit monter à l'Appartement de sa Majesté, où estant entré il fit une grande reverence au Roy, & luy dit, voylà […] ». Inversement, les frères Grimm emploient le discours direct « […] ensuite il mit le sac sur son épaule et se rendit directement au château du Roi. Le garde s’écria : « Halte ! Où vas-tu » — « Chez le Roi, » répondit le chat sans détours. — « Es-tu fou, un chat chez le Roi ? » — « Laisse-le seulement y aller, dit un autre, le Roi a souvent l’ennui, peut-être que le chat avec ses ronflements et ses ronronnements lui fera plaisir. » Lorsque le chat arriva devant le Roi, il fit une révérence et dit : […]. » Le dialogue des frères Grimm donne de l'oralité et de la vie au récit, et le situe davantage dans le domaine du merveilleux. De même, le passage des faucheurs et des moissonneurs est traité différemment par Perrault et par Grimm : le premier évite les répétitions en disant que « le Chat qui alloit devant le Carosse, disoit toûjours la même chose à tous ceux qu'il rencontroit » tandis que le second utilise bien davantage l'effet de répétition. Il semblerait que cette forme littéraire des contes de Perrault soit le reflet des pratiques littéraires de son époque, où la nouvelle était populaire et la présence du narrateur très prononcée. À l'inverse, les frères Grimm travaillaient sur l'oralité.

Classification Aarne-Thompson

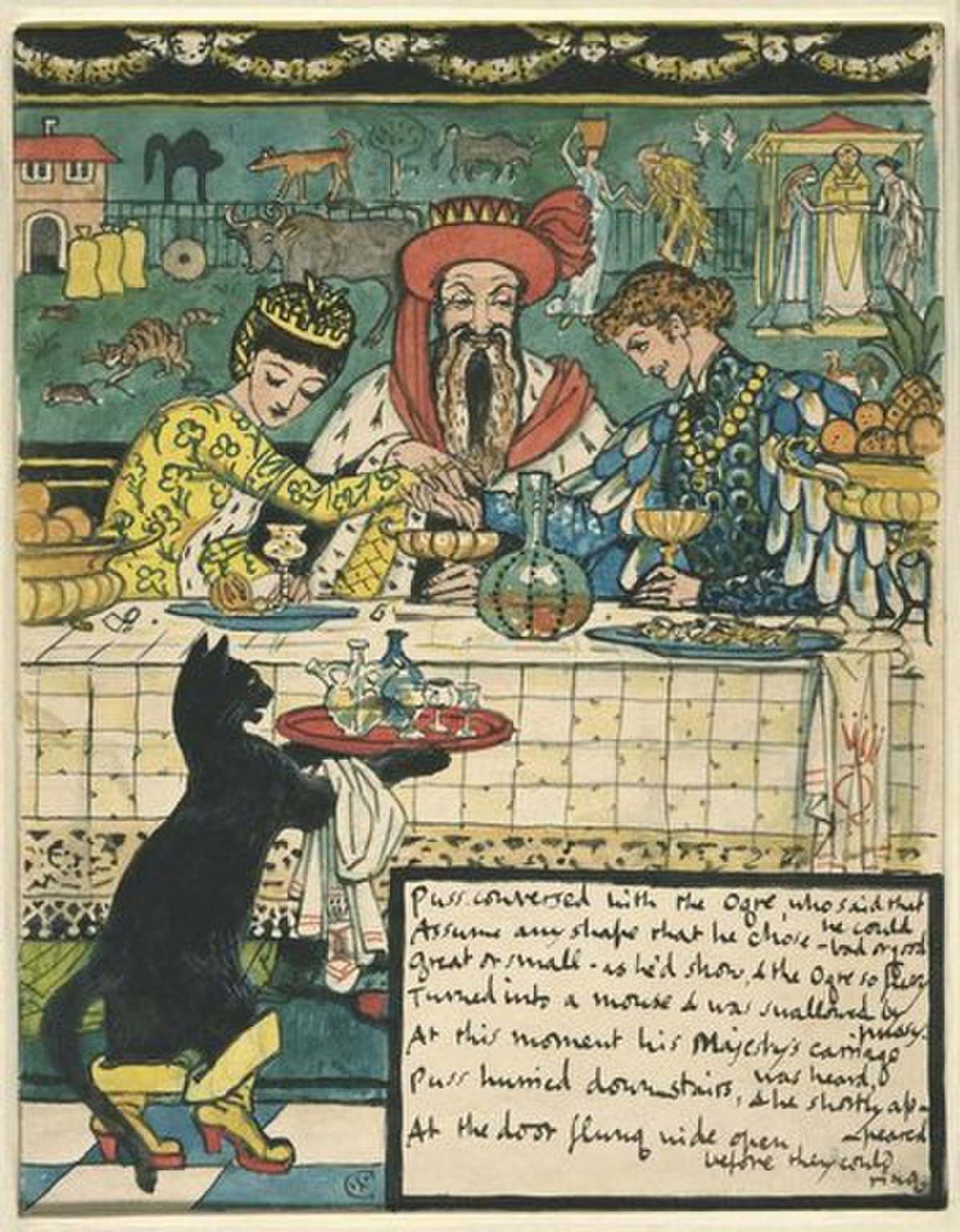

Selon la classification Aarne-Thompson, les thèmes de ce conte sont largement répandus dans de nombreuses régions du monde présentant le même conte-type. Il porte le numéro 545 (thème du chat serviable) et le passage du Chat dévorant l'Ogre serait dû au mélange de deux autres thèmes : dans le conte-type 325, Le Magicien et son élève, l'élève magicien mange son maître changé en graine, lui-même étant sous la forme d'un renard. Dans le conte-type 331, Le Diable dans une bouteille, le héros met son adversaire au défi de rapetisser.

Conception de l'œuvre

Antériorité

Charles Perrault n'est pas l’inventeur de la figure du chat farceur et malicieux (appelé trickster), puisque plusieurs siècles avant la publication des contes de Perrault, le brahmane cachemire Somadeva a collecté un vaste recueil de contes de fée indiens, le Kathâsaritsâgara (littéralement L'Océan des rivières des contes) qui contient de nombreux personnages et objets de contes de fée comme des épées invincibles, des navires qui régénèrent leur cargaison et des animaux serviables. Dans le Pañchatantra, un recueil de contes sanskrits du Ve siècle, une histoire décrit un chat qui tente de faire fortune au palais royal.

En 1553, La Chatte de Constantin le fortuné (Costantino Fortunato), un conte similaire au Chat botté, est publié à Venise dans Les Nuits facétieuses (Le Piacevole notti) de Giovanni Francesco Straparola. Toutefois, dans le conte de Straparola, le pauvre fils du meunier est fils d'une veuve de Bohême, le chat est une fée déguisée en chatte, la princesse s'appelle Elisetta et le château n'appartient pas à un ogre mais à un seigneur récemment décédé. Le garçon pauvre devient finalement le roi de Bohême. Une édition française du recueil est publiée en 1560. Il se pourrait que ce conte soit d'origine orale, car de nombreuses versions orales ont été retranscrites.

En 1634, un autre conte avec un chat trickster comme héros est publié dans le Pentamerone de Giambattista Basile : Gagliuso. Ni le recueil, ni le conte n'ont été publiés en France du vivant de Charles Perrault. Dans la version de Basile, le garçon pauvre est un mendiant du nom de Gagliuso (ou Cagliuso) dont la richesse est assurée d'une manière similaire à l'histoire du Chat botté. Cependant, le conte se termine différemment : pour montrer sa gratitude, Gagliuso promet au chat qu'il l'enterrera dans un cercueil d'or. Trois jours après, le chat teste son maître en prétendant être décédé et il est horrifié lorsqu'il entend Gagliuso demander à sa femme d'attraper le cadavre par les pattes pour le jeter par la fenêtre. Le chat bondit, s'exclame que c'est là sa récompense pour avoir aidé un mendiant à devenir riche, puis s'enfuit en laissant son maître se débrouiller tout seul.

Les ressemblances avec le Chat botté sont frappantes et une théorie a voulu que Perrault se soit étroitement inspiré de Gagliuso dont il aurait supprimé la morale initiale concernant l'ingratitude du jeune mendiant, parce qu'elle est triste. Pierre Saintyves met en avant ces ressemblances et cite les auteurs qui pensent que Charles Perrault s'en est inspiré pour le Chat botté, mais ne prend pas position sur une quelconque influence. Iona et Peter Opie pensent que Perrault ne connaissait pas La Chatte de Constantin le fortuné et Gagliuso, qui ont été publiés avant le Chat botté. Thierry Delcourt, au contraire, affirme que Perrault connaissait bien les versions littéraires de ces deux contes et Armand Langlois cite La Chatte de Constantin le fortuné comme source d'inspiration de Perrault.

D'autres contes similaires au Maître Chat sont remarqués par Charles Deulin : le conte danois le Palais aux piliers d’or, le conte norvégien Seigneur Pierre ou encore le conte breton le Chat et sa mère mettent tous en scène des chats ou chattes aidant leur maître à obtenir la fortune. Certaines versions montrent l'ingratitude du maître envers son animal qui n'hésite pas à le laisser mourir ou à le laisser sans sépulture, comme dans la version de Basile.

Publications

Histoires ou contes du temps passé

Charles Perrault a écrit les Histoires ou contes du temps passé dont fait partie Le Maistre Chat, ou le Chat Botté à l'époque où il était membre de l'Académie française et de la cour de Louis XIV. La première version de ce conte figure dans un manuscrit richement relié, illustré et calligraphié, qui circulait dans les salons lettrés parisiens et à la cour de Versailles en 1695. Il fut offert à mademoiselle Élisabeth Charlotte d'Orléans, la petite-nièce de Louis XIV, et contenait cinq contes, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe bleue et Les Fées aux cotés du Chat botté. En raison de l'existence de la dédicace signée « P. Darmancour », la paternité des Histoires ou contes du temps passé — et donc de Le Maistre Chat, ou le Chat Botté — est parfois attribuée à Pierre Darmancour, le fils de Charles Perrault.

Le Maistre Chat, ou le Chat Botté est publié pour la première fois par Barbin en janvier 1697, dans le recueil Histoires ou contes du temps passé auquel furent ajoutés trois contes : Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Riquet à la houppe et Le Petit Poucet. Cette version est légèrement différente du manuscrit original, puisque Charles Perrault y développe le style, insère des annotations, des moralités, et ajoute une information qui ne figurait pas dans le manuscrit : il qualifie le Chat de « drôle » (garçon), en faisant de facto un animal anthropomorphe.

Le livre rencontre immédiatement le succès.

Traductions

En 1729, la première traduction en anglais de Robert Samber The Master Cat, or Puss in Boots est publiée à Londres par J. Pote et R. Montagu dans le recueil Histories, or Tales of Past Times, By M. Perrault. La traduction de Samber est décrite comme « fidèle et juste, amenant de façon attrayante la concision, l'entrain et le ton gentiment ironique de la prose de Perrault, qui imite l'approche directe de la narration orale dans une élégante simplicité ». La publicité de l'époque vante un livre « très amusant et instructif pour les enfants ». Le Chat botté est également traduit en allemand, puisqu'en 1812, les frères Grimm insèrent une version du conte dans leur recueil Kinder- und Hausmärchen.

Édition anglaise d'Histoires ou contes du temps passé avec le frontispice et sa pancarte traduite : Mother Goose's tales (les contes de ma mère Loye), en 1763. |

Illustration d'une édition anglaise du Chat botté par Otto Speckter |

Illustration allemande de Der gestiefelte Kater (le Chat botté) réalisée par Moritz Von Schwind en 1849. |

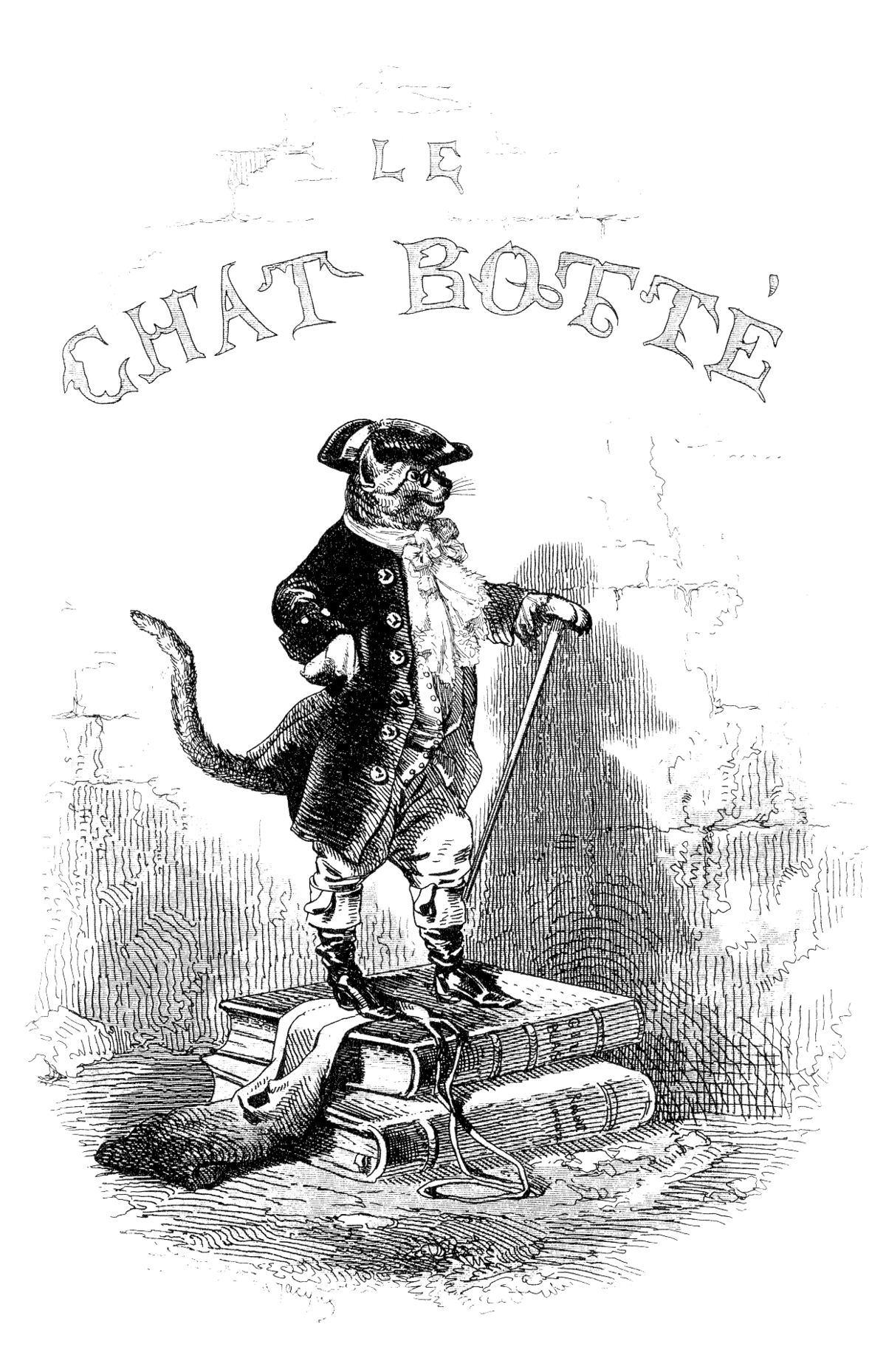

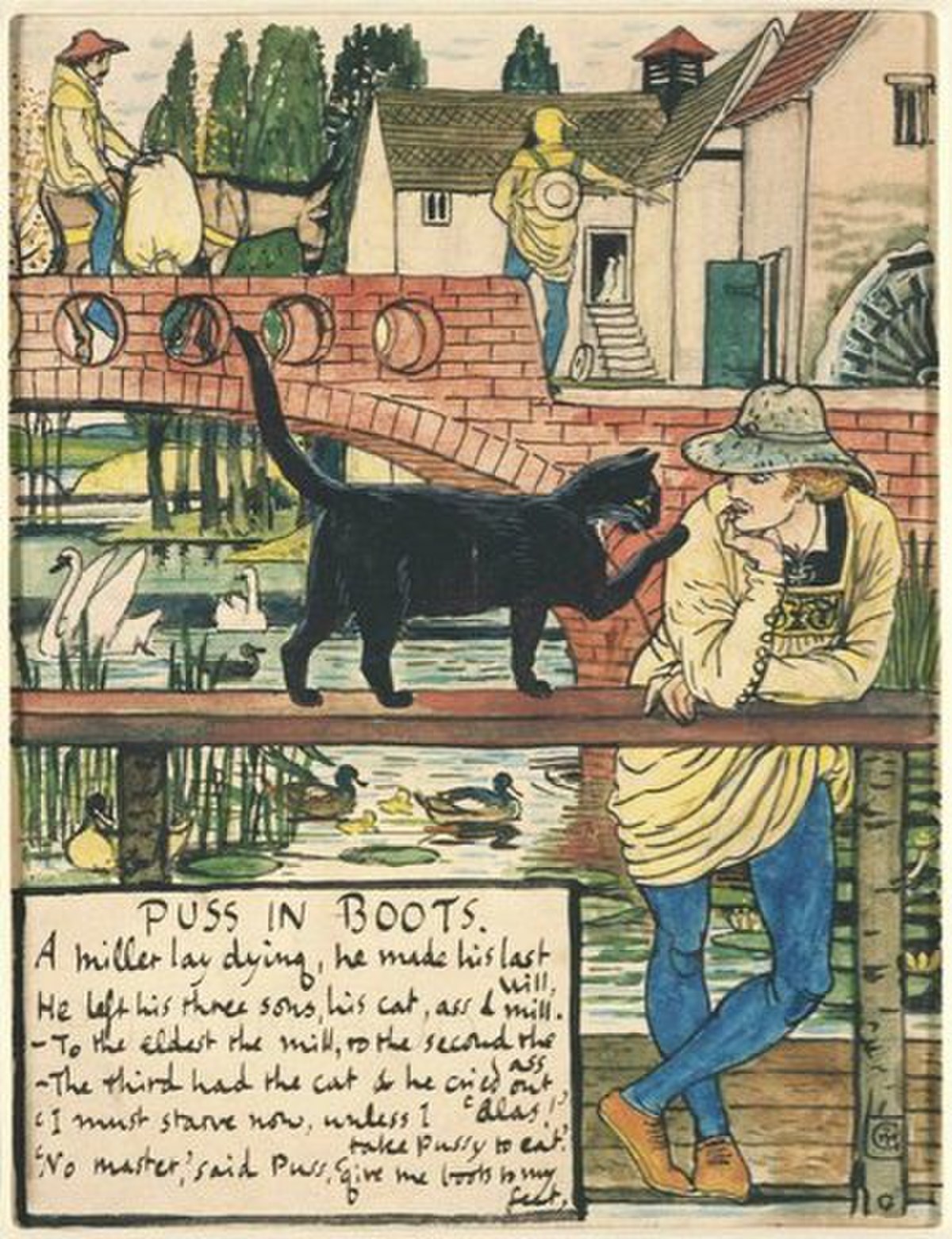

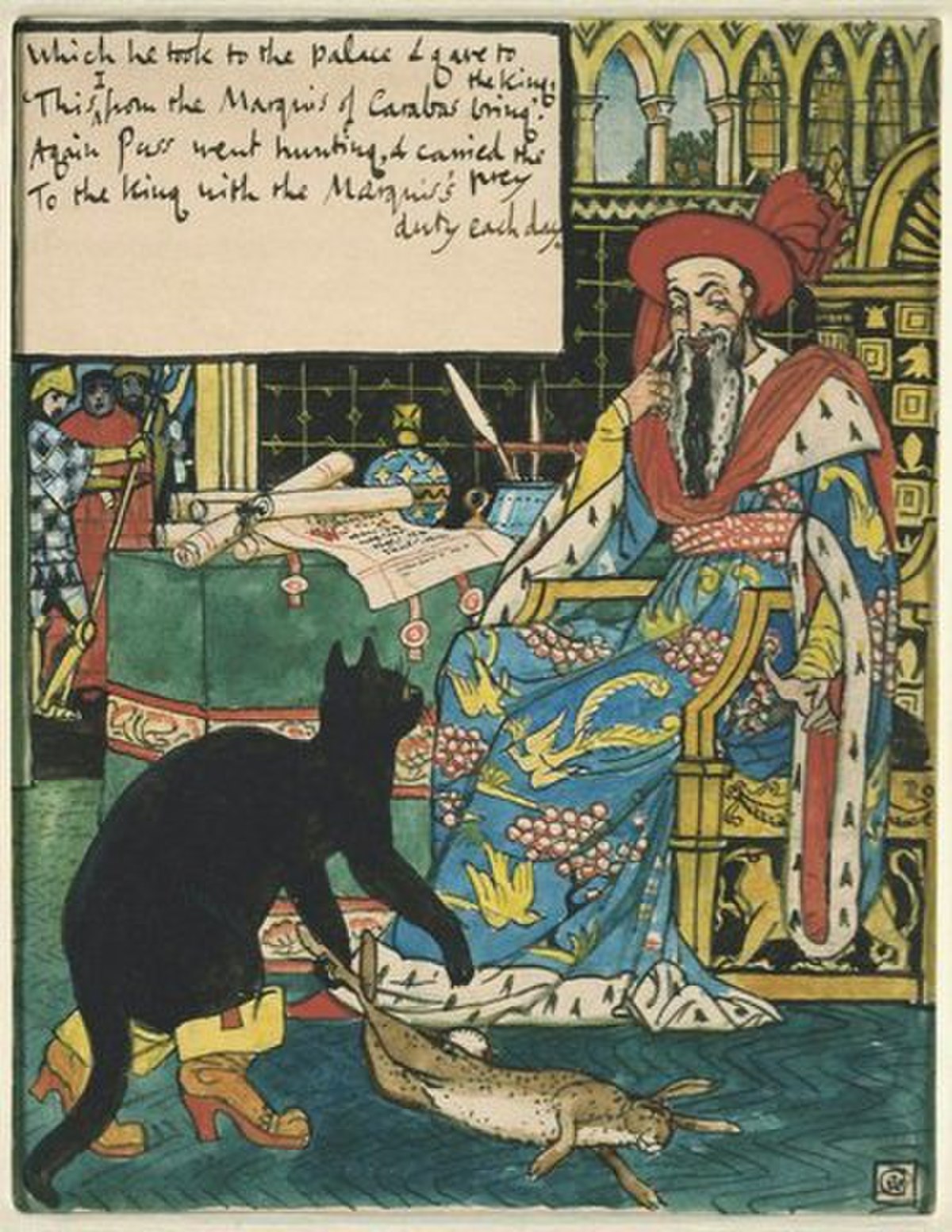

Illustrations

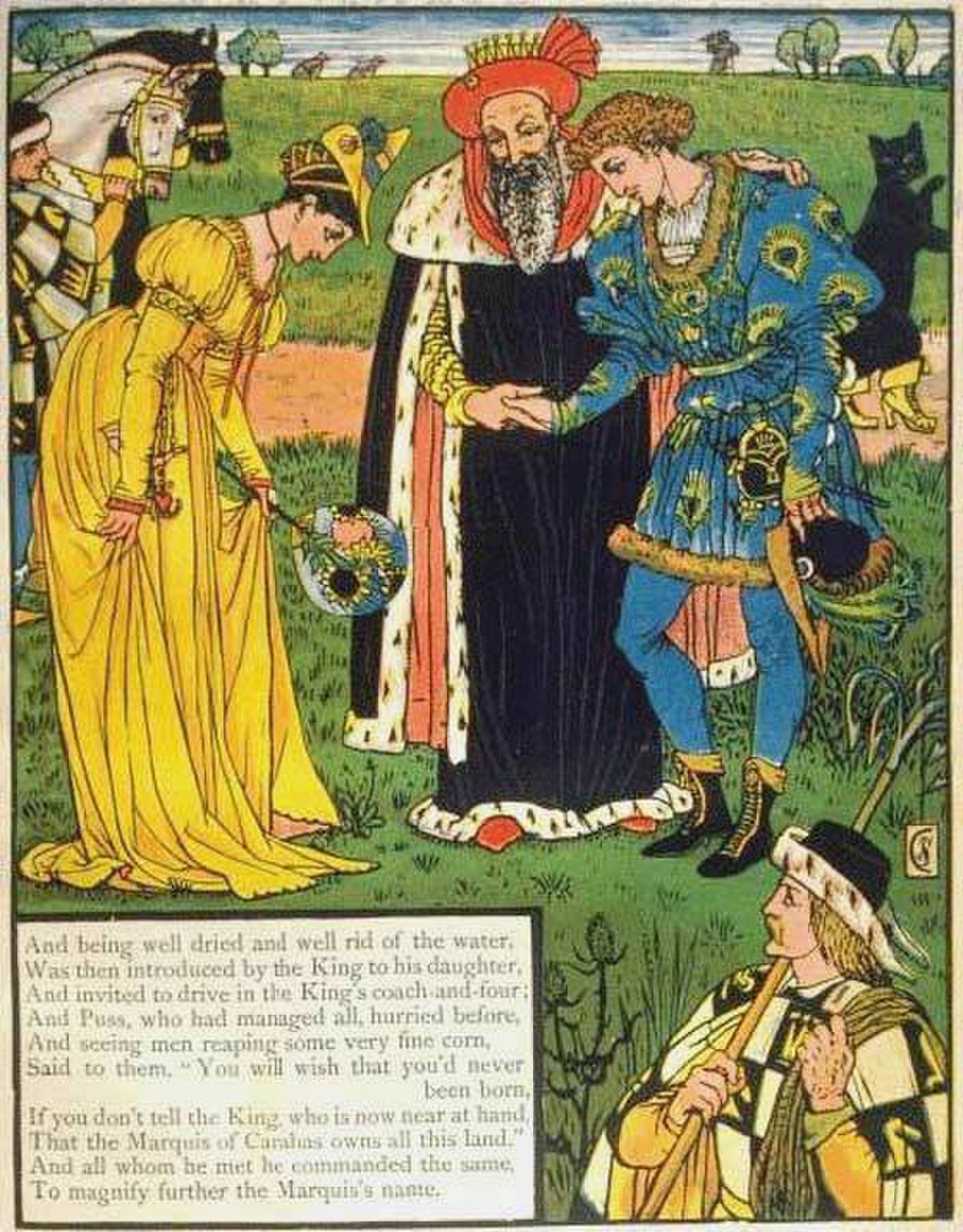

La première illustration du Chat botté sur le manuscrit de 1695 est réalisée à l'encre et coloriée à la gouache, elle représente le Chat qui menace les paysans en se dressant, les pattes en avant, pour leur dire : « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. » Le Chat paraît, de plus, aussi grand que le paysan auquel il s'adresse. Selon l'étude de Marc Soriano, cette image met en avant son humanité et son agressivité, et a joué un grand rôle dans la perception du conte jusqu'à nos jours. On ignore qui est l'auteur du dessin, ce pourrait être Perrault, ou alors, il a fait réaliser ce dessin sous ses directives.

Le graveur Antoine Clouzier reprend la même image pour la première édition du conte en 1697. La diffusion de cette image est impressionnante, puisque toutes les éditions du conte depuis 1697 la réemploient, et ce dans l'Europe entière. Les graveurs anglais ont même ajouté des griffes au Chat, ce qui accentue l'impression de menace.

Le frontispice de la première édition dépeint une vieille femme contant des histoires à un groupe de trois enfants sous une pancarte titrée « Contes de ma mère Loye ». Le frontispice anglais est similaire à la version originale ; la pancarte est cependant traduite.

Diffusion

Un conte à succès

Le Maître chat ou le Chat botté est le conte le plus populaire du folklore occidental mettant en scène un animal comme donateur. Le Chat botté est devenu l'un de ces contes qui se lisent traditionnellement aux enfants le soir avant de dormir, et a connu une diffusion mondiale. Il a supplanté avec succès ses prédécesseurs créés par Straparola et Basile et le conte a altéré la forme des contes oraux mettant en scène des chats tricksters qui existaient encore.

Le recueil publié en 1697 rencontra un si grand succès qu'il fut plagié en Hollande par l’éditeur Moetjens, et connut au moins trois rééditions du vivant de Perrault. Le Chat botté est réédité dans la littérature de colportage du XVIIIe siècle, puis par le Cabinet des fées en 1785. Selon Charles Deulin dans Les Contes de ma mère l’Oye avant Perrault, le talent de Charles Perrault a été ignoré jusqu'au début du XIXe siècle par la littérature française ; ce n'est qu'à partir de cette époque que ce conte obtint un succès fulgurant, en particulier suite à la loi Guizot sur l’instruction primaire en 1833, et grâce aux romantiques qui découvrent les frères Grimm et célèbrent le talent de Perrault. Les premières collections de livres pour la jeunesse apparaissent également à cette époque. Les rééditions de ce conte en langue française sont donc multiples, jusqu'à l'époque moderne.

Contenu éducatif

Selon Bruno Bettelheim, « Plus un personnage de conte de fée est simple et franc, plus il sera aisé pour un enfant de s'identifier à lui et de rejeter le méchant personnage. » Si le personnage est une personne très gentille, alors l'enfant voudra probablement devenir le gentil. Les contes amoraux comme le Chat botté ne polarisent ou ne juxtaposent pas les gentils et les méchants parce qu'ils construisent un personnage qui ne choisit pas entre le bien et le mal, mais donne à l'enfant l'espoir que le plus humble peut survivre. La morale n'est pas l'intérêt principal de ce type de conte, mais il donne l'assurance qu'on peut survivre et réussir sa vie. Les attentes des jeunes enfants peuvent se montrer déçues. Cependant, les contes de fées permettent aux plus petites réussites (comme devenir l'ami d'un animal) d'acquérir grande dignité et ces événements ordinaires peuvent conduire à de plus grands bénéfices à long terme. Ils peuvent aussi permettre à l'enfant de croire que ses petites réussites sont importantes bien que non reconnues sur le moment.

Les folkloristes Iona et Peter Opie observent que « le conte est inhabituel parce que le héros ne mérite pas sa bonne fortune, comme si sa pauvreté, le fait d'être le troisième enfant, et son acceptation sans poser de question des instructions malhonnêtes du chat n'étaient plus vues comme des vertus de nos jours. » Si La Belle au bois dormant ou Le Petit Poucet offrent à l'enfant une riche matière pour surmonter obstacles et conflits, le Chat botté est quant à lui un récit dont la morale est ambiguë, laissant entendre que la ruse paie plus rapidement et plus sûrement que le labeur ou le talent. Le chat devrait être acclamé comme le prince des bonimenteurs, comme peu d'escrocs l'ont été avant ou après lui.

Dans un aparté, Maria Tatar suggère aussi que ce qu'il y a à retenir du conte est « le respect qu'il peut inspirer pour ces créatures domestiques qui chassent les souris et guettent leur maître ». Dans Fairy Tales and the Art of Subversion Jack Zipes note que « Perrault recherchait à décrire les types idéaux pour renforcer les standards du processus de civilisation de la haute société française. »

George Cruikshank, illustrateur renommé des romans de Charles Dickens, a été choqué que les parents autorisent leurs enfants à lire Le Chat botté et a déclaré que « le conte est une succession de mensonges réussis et une leçon ingénieuse pour inventer un système basé sur l'imposture récompensé par les meilleurs avantages. »

Influences postérieures

Le conte du Chat botté a durablement marqué la culture populaire, mais aussi nombre de personnes célèbres, ainsi, une biographie de Mozart rapporte qu'il travaillait de nombreuses heures en buvant du punch et que pour le tenir éveillé, sa femme lui lisait « le Chat botté et autres contes à dormir debout. » Une anecdote populaire sur la jeunesse de Napoléon Ier veut que, alors qu'il était enfant, il endossa un uniforme et se chaussa de bottes beaucoup trop grandes pour lui, le faisant paraître ridicule. Une jeune fille nommée Cécile, alors âgée de douze ou treize ans, le qualifia de « Chat botté », provoquant l'hilarité générale et la colère du futur empereur des Français. Le chat botté est d'ailleurs le titre d'un roman racontant l'ascension de Napoléon.