Parc du Thabor - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Contexte et impact de la création du parc du Thabor

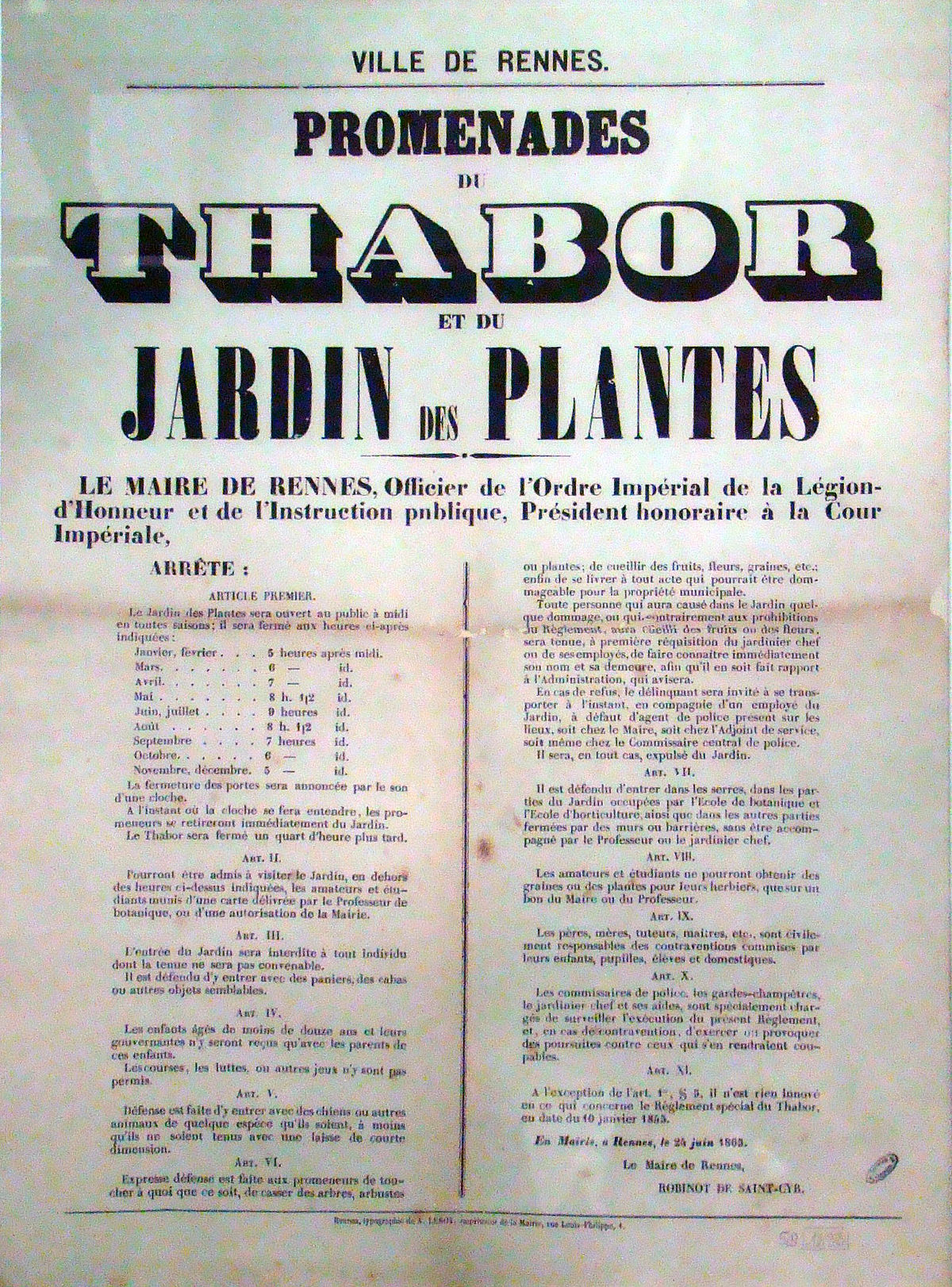

La création des jardins du Thabor est le résultat d’un engouement pour la nature qui commença dès le XVIIe siècle, où le retour à la paix permit aux citadins de sortir hors des enceintes et de prendre part à des cérémonies de cour qui consistait essentiellement à « se montrer ». Les jardins deviennent le lieu où la bourgeoisie s'affiche, et malgré leur fonction publique, sont réservés aux personnes aisées. Le second Empire est particulièrement propice à la création des jardins : Napoléon III est en effet très sensible à l’horticulture, et développe un goût prononcé pour les jardins paysagers. L’engouement de cette époque pour les jardins s’illustre notamment par la création du bois de Boulogne en 1852. Les règlements régulièrement promulgués permettent de voir respecter le code de savoir-vivre de la haute société (et notamment le respect de la propriété, par exemple en instaurant des pelouses interdites).

Sous le Premier Empire et sous la Restauration, le quartier du Thabor/Saint-Hélier se transforme : la construction d’hôtels particuliers est entreprise et le parc devient celui des notables rennais. Acteur de la rénovation des faubourgs de Rennes, le parc attire les gens aisés comme le révèle les phases successives de construction urbaine en corrélation avec l'agrandissement du parc et l'ouverture des nouvelles entrées : on peut prendre comme exemple la construction de l’hôtel Maulion sis au 2, rue de Paris qui suivit l’aménagement de l'entrée dans cette rue.

Biodiversité

Espèces animales

On retrouve de nombreux oiseaux captifs au Thabor. De nombreuses espèces de canard de surface et de perruches sont exposées au public dans l’enclos des canards et la volière. Des panneaux en bois représentant chaque oiseau installés à proximité de ces installations permettent d’informer le public des différentes espèces présentées.

Ainsi, dans l’étang des canards, on trouve les espèces suivantes :

- Canard à collier noir (Callonetta leucophrys)

- Sarcelle du Cap (Anas capensis)

- Siffleur du Chili (Anas sibilatrix)

- Canard pilet (Anas acuta)

- Canard mandarin (Aix galericulata)

- Canard carolin (Aix sponsa)

- Peposaca (Netta peposaca)

- Pilet des Bahamas (Anas bahamensis)

- Canard Labrador

- Siffleur d'Europe (Anas penelope)

Et dans la volière (qui fait aussi office de colombier) :

- Serin des Canaries (Serinus canaria)

- Colombe diamant (Geopelia cuneata)

- Moineau du Japon

- Diamant mandarin (Taeniopygia guttata)

- Caille de Chine (Coturnix chinensis)

- Inséparable à joues noires (Agapornis nigrigenis)

- Inséparable de Fischer (Agapornis fischeri)

- Perruche à collier (Psittacula krameri)

- Perruche à croupion rouge (Psephotus haematonotus)

- Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus)

- Colombe

On rencontre peu d’animaux sauvages au Thabor, essentiellement des oiseaux (pies, merles, moineaux). Afin de protéger le parc, et notamment la roseraie, des pucerons et autres insectes nuisibles, l'installation des prédateurs naturels de ces espèces (coccinelles, syrphes, et chrysopes) est favorisée par l'installation de refuges pour insectes auxiliaires. La présence du jardin botanique est d'ailleurs très favorable car il fournit aussi un abri à ces espèces.

Espèces végétales

Le parc est constitué de 52 000 m2 de gazon, 5 800 m2 de massifs d’arbustes et 700 arbres dont 200 conifères. Le parc, et notamment le parc paysager, est agrémenté de nombreuses espèces d’arbres : séquoias, cèdre du Liban, hêtre tricolore, tulipier de Virginie, chêne-liège, magnolias, arbre aux cloches d’argent, chêne pyramidal, sapin d'Algérie, sapin bleu du Colorado, etc. Surlignant le goût de l’exotisme des frères Bühler, deux ginkgo biloba, un mâle et une femelle, se trouvent dans le parc.

La roseraie fleurit en juin tandis que la collection de dahlias se montre en août et en septembre. À l’automne, le parc est orné par des chrysanthèmes. En hiver et au printemps, ce sont surtout les plantes bisanuelles et les bulbeuses qui fleurissent le parc, accompagnées des camélias et des rhododendrons.

Le parc représente 59 000 plantes annuelles, 54 000 plantes bisannuelles, 18 500 plantes bulbeuses, 500 chrysanthèmes, 1 000 dahlias de 78 variétés différentes et 2 100 rosiers de 980 variétés différentes.

Le jardin botanique abrite quelques espèces de plantes rares et protégées en France (Adonis printanier, Germandrée arbustive, Ail doré, Valériane grecque...) ou en Bretagne (Ciboulette, Adénocarpe...). Le jardin botanique abrite 3 120 plantes différentes dont 800 sont plantées chaque année ; la famille la plus représentée est celle des marguerites (Asteraceae).