Rue Bialik - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bâtiments remarquables

Café Sapphire

Ce bâtiment commercial situé au 2 rue Bialik, au carrefour avec la rue Allenby et la rue Tzernechovsky, est conçu et construit en 1932 par l'architecte David Tuvia, en style international Mendelsohn. Le coin arrondi, dû à l'angle aigu formé par les rues Bialik et Tzernechovsky, donne une impulsion dynamique à la construction.

Dès le début, il est occupé par un café et le restera au fil des années. Il prendra les noms de Café Sapphire, de Café Nightingale, de Café Gan Rave et depuis une quinzaine d'années, de Café Bialik. Quand Jacob Courbelnik ouvre en septembre 1932 le Café Sapphire, avec de larges baies donnant sur les trois rues et son toit-terrasse aménagé, il devient immédiatement un pôle d'attraction des habitants de Tel Aviv. Il attire aussi bien une foule d'étudiants que les nombreux intellectuels habitant le quartier. Le jeudi soir, la terrasse se transforme en piste de danse où les couples se déhanchent sur les dernières danses, tango, charleston ou foxtrot, importées d'Europe ou d'Amérique. Le journal Haaretz du 2 septembre 1932 s'enthousiasme pour cette nouvelle attraction urbaine : « Hier, au coin des rues Allenby et Bialik, s'est ouvert un nouveau café élégant digne des grandes capitales européennes,… Dès l'ouverture, des centaines de personnes se sont massées devant les vitrines afin d'apprécier la décoration interne ».

Le 30 mars 2002, un attentat-suicide est commis dans le café par un jeune Palestinien. Il fait un mort et de nombreux blessés. L'attentat est revendiqué par les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa.

En octobre 2007, alors que la ville toute entière se mobilise pour fêter le centenaire de la naissance de la Ville Blanche, et que des crédits d'un montant de 250 000 shekels sont alloués par la municipalité pour la restauration de sept bâtiments de style Bauhaus de la rue Bialik, celle-ci donne l'autorisation au propriétaire du bâtiment, Mme Daniella Weiss, de détruire ce bâtiment et de construire à la place une tour. Immédiatement les associations de riverains et des amis de Tel Aviv se mobilisent pour mettre en échec cette décision. L'architecte Dan Levin est un des nombreux professionnels horrifiés à l'idée de détruire ce bâtiment :

« Ce qui s'est passé ici est très suspect. Si on respecte les règlements de la Commission des bâtiments, ce bâtiment doit être préservé. C'est clair et simple. Il existe six paramètres clés permettant de déclarer si un bâtiment doit être préservé : sa conception; sa construction; son architecte; son emplacement; sa valeur historique et sociale et sa condition physique. Sur le papier, ce bâtiment répond à tous les critères requis : en termes de conception, il représente de manière exemplaire le style international; en termes de construction, il est la démonstration d'une utilisation unique de matériaux de construction comme le verre, l'acier et le béton; l'architecte qui l'a construit, Tuvia, est un architecte de renom responsable de l'aménagement urbain secondaire; en termes de localisation, il se trouve à la jonction de plusieurs rues et constitue une ouverture sur la rue Bialik; en tant que café, il possède une grande valeur sociale, et en termes de condition physique, le bâtiment est conservé en excellent état, très proche de sa forme initiale. Si vous considérez que ce bâtiment n'est pas digne d'être conservé, alors aucun bâtiment de la ville mérite d'être préservé. »

Pour Azriel Pearl, l'un des militants les plus actifs dans l'association des résidents contre la démolition du bâtiment :

« Il est impossible de comprendre pourquoi la ville a donné l'autorisation de démolir ce bâtiment. Nous avons envoyé des lettres à tous les responsables, nous avons rencontré le directeur du Conseil pour la préservation et la conservation des sites,…maintenant, tout ce qui nous reste est de continuer à nous battre et à essayer de tirer parti des dissensions entre les décisionnaires. Nous avons fait passer une pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures,.. mais malheureusement, il semble de nos jours que l'argent a plus de pouvoir que les signatures des habitants qui aiment leur ville. »

Dans une interview réalisée par la radio militaire israélienne Barka'i, Jeremy Hoffman, directeur de la conservation à la municipalité de Tel Aviv, affirme :

« Ce bâtiment ne répond pas aux critères, dont celui de masse minimale qui permet de maintenir le tissu urbain existant et crée un trouble. La rue Allenby que vous voyez aujourd'hui n'est pas la même que celle que vous verrez dans quinze ans. Il s'agit de critères d'équilibre des masses. »

À la date du 15 mai 2010, le Café Bialik existe toujours.

Immeuble Avezerman

Situé 5 rue Bialik, ce bâtiment résidentiel construit en 1938 dans le style moderne, typique des années 1940, recouvre l'ensemble de la parcelle. Les balcons sur la façade avant sont équipés d'un garde-corps en verre et d'une pergola en bois, assez inhabituels pour les constructions de l'époque. Un autre élément remarquable pour cette époque en Israël, est la présence d'un bidet dans les salles de bains, indiquant que l'immeuble était destiné à la petite bourgeoisie.

L'architecte Shlomo Asher Ginzburg (1906-1976), surnommé Sha’ag, arrive en Israël à l'âge de 17 ans et effectue ses études au Technion, à Haïfa où il enseignera plus tard. Il se marie en 1933 avec Genia (Eugenie) Averbuch (1909–1977), l'architecte de la place Dizengoff à Tel Aviv, mais dont il se séparera quelques années plus tard.

Immeuble Goldin

Situé 6 rue Bialik, ce bâtiment résidentiel a été construit en 1931. L'élément frappant est la concentration de la composition environnant la partie arrondie du bâtiment. Les balcons saillants avec garde-corps en béton peints en blanc, donnent à l'ensemble l'allure d'un cube peint en blanc.

L'architecte Yitzhak Schwartz étudie à Czernowitz avant d'émigrer en Israël en 1921. Au début des années 1920, il travaille comme ingénieur en bâtiment pour la municipalité de Tel Aviv.

Immeuble du Dr Krinsky

Ce bâtiment de couleur beige saumoné, construit en 1933 pour le Dr Krinsky, est un petit immeuble de deux étages dont la façade sur rue se trouve sur deux plans, accentués par un imposant balcon saillant. Le marquage de l'horizontalité est donné ici par les ombres formées par une petite corniche au dessus des fenêtres et par des lignes horizontales produites par une texture différente de l'enduit. Le Dr Krinsky est mort le jour de la pendaison de crémaillère et son enterrement fut suivi par la majorité des résidents de la rue.

L'architecte, Yaakov Ornstein (1886-1953) fait ses études à Vienne et émigre en Israël en 1920. Il est surtout connu pour être le co-architecte avec Shlomo Liasskovsky de l'immeuble Polishuk situé place Magen David à Tel Aviv. Il est l'époux de Margalit Ornstein (née Oppenheimer) qui établit en 1921 le conservatoire Beit Leviim, première école de danse en Israël.

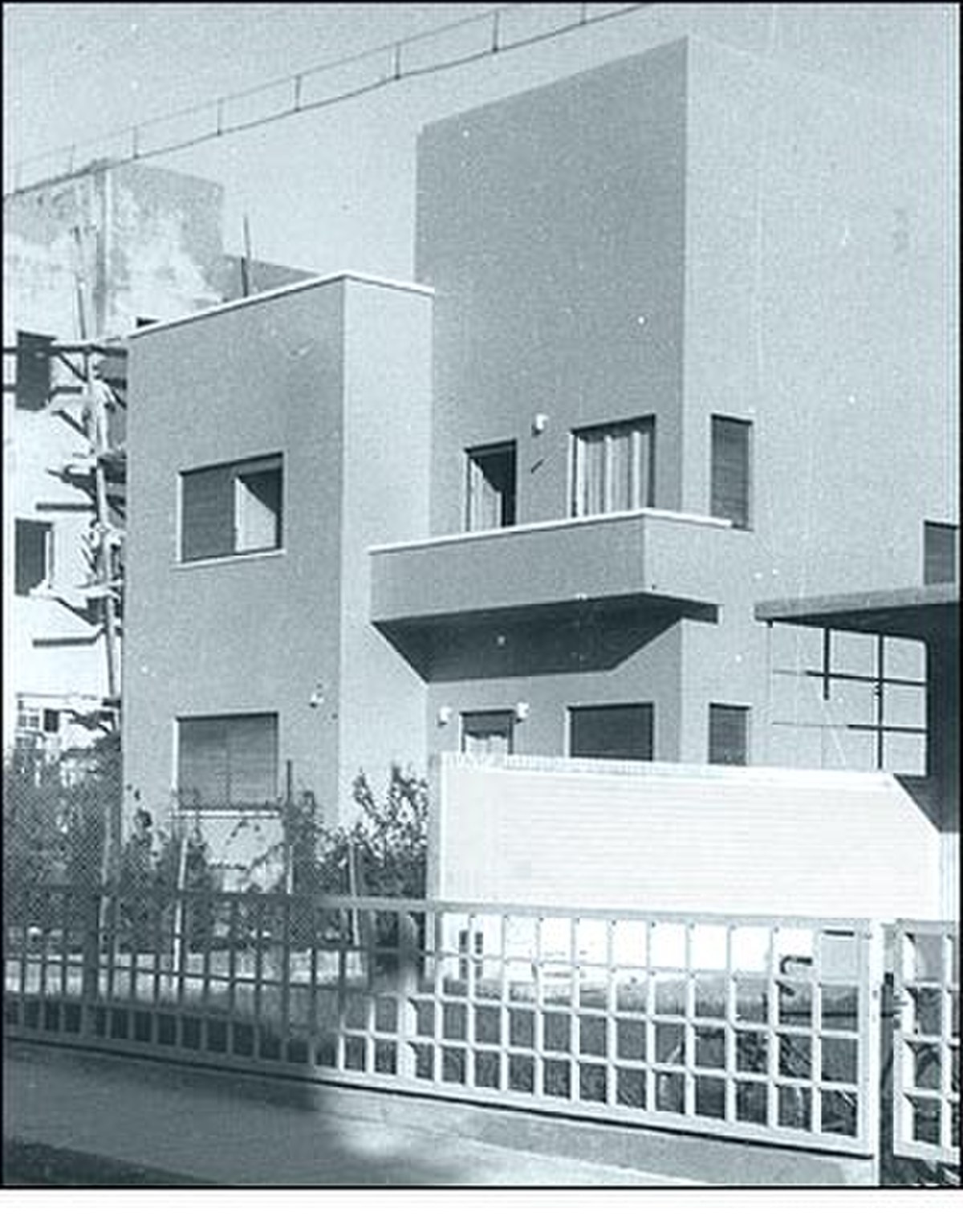

Musée Rubin

Le musée Rubin est situé au 14 rue Bialik, dans la maison même qui servit d'atelier à Reuven Rubin. Le bâtiment a été considérablement transformé et ne ressemble que très peu à son aspect d'origine, aux lignes dénudées selon le pur style Bauhaus. La maison était composée de deux cubes de hauteurs différentes, dont celui en retrait possédait un balcon saillant. Le jardin sur le devant avec des plantations légères permettait d'admirer le bâtiment.

Actuellement, les arbres qui ont poussé dans le jardin ne permettent plus que de deviner le bâtiment.

La maison est construite pour la famille Teoplitz en 1931, par l'architecte Pinhas Bijonski (ou Bikounski). Celui-ci fit ses études en Allemagne, avant d'émigrer en Israël où il mourut à l'âge de 107 ans.

Reuven Rubin, né Reuven Zelicovici, l'un des plus grands peintres israéliens, d'origine roumaine, habite cette maison de 1946 jusqu'à sa mort en 1974. Plusieurs peintures de Rubin représentent la rue Bialik et ses environs directs. Quelques mois avant sa mort, il lègue sa maison et son atelier avec un lot important de peintures à la ville de Tel Aviv.

La ville de Tel Aviv en fait un musée, le musée Rubin (בית ראובן ou Maison Rubin), qui ouvre ses portes en 1983. Le musée possède 45 tableaux de Rubin, et présente aussi des expositions temporaires. L'atelier de l'artiste au troisième étage, préservé comme à l'époque de Rubin, se visite. Le musée est géré par la Fondation du Musée Rubin, dont le président est le maire de Tel Aviv, avec trois administrateurs représentant la ville (dont le maire), un représentant du Ministère de l'éducation et de la culture et trois représentants de la famille Rubin. À ce jour, en mai 2010, le directeur et curateur du musée est Carmela Rubin, belle-fille de l'artiste.

Immeuble Palskovski

Construit en 1932, cet immeuble de deux étages, situé 16 rue Bialik, montre le passage dans l'œuvre de l'architecte Yehuda Magidovitch (1886-1961), du style éclectique au style international. Le rez-de-chaussée du bâtiment est rectiligne, alors que les premier et second étages présentent une avancée de type balcon fermé et des retraits, créant ainsi des divisions dans la masse de l'ensemble. L'horizontalité est soulignée par des couleurs différentes et tranchées de l'enduit. Ces couleurs inhabituelles pour l'époque, contrastent avec l'esprit de la "Ville blanche". L'immeuble a été construit en intégrant une maison d'un étage datant des années 1920, ce qui a imposé certaines contraintes à l'architecte.

Magidovitch fait ses études à Odessa et s'embarque en 1919 vers la Palestine à bord du Roslan. Il est nommé premier ingénieur en bâtiment de la Municipalité de Tel Aviv par Meir Dizengoff, maire de la ville.

Immeuble Yerhovsky

Ce bâtiment résidentiel de trois étages, de style international, situé 17 rue Bialik, a été construit en 1937 sous la forme de deux blocs reliés entre eux par un jardin. La structure repose sur des colonnes permettant une circulation au niveau du rez-de-chaussée, montrant une influence de l'architecte franco-suisse Le Corbusier. Les balcons assez profonds entourent la façade et leur garde-corps en béton, séparé de leur balustrade aussi en béton par un espace vide formant une fente, fournit un jeu d'ombres sur le mur du fond et accentue les lignes horizontales. La cage d'escalier, bien qu'assez délabrée, est recouverte de céramiques jaunâtres dans le style de l'époque.

L'architecte Shlomo Ponaroff établit ses bureaux dans l'immeuble. Né en Russie, il arrive en Israël en 1919 à bord du Roslan, et après avoir été enrôlé dans l'armée turque, déserte et rejoint l'armée britannique en Égypte. Il part ensuite faire ses études en Amérique à l'Université Harvard, avant de retourner en Israël et devenir ingénieur pour la municipalité de Jérusalem.

Les propriétaires actuels de l'immeuble sont de la famille Polani, dont une des membres, Hanna Polani, est surtout connue pour avoir été la reine Esther de la Adloyada Parade de 1929, organisée à Tel Aviv pour Pourim par le peintre, danseur et organisateur de fêtes, Baruch Agadati (1895-1976). Hanna Polani devint par la suite une grande amie de la famille du peintre Rubin.

Immeuble Peltzman & Wecht

Situé 18 rue Bialik, ce petit immeuble résidentiel de deux étages sur rez-de-chaussée, en forme de L, sur une parcelle totale de 867 mètres carrés, possède un petit jardin privatif de 200 mètres carrés donnant sur la rue. Construit en 1934-1935. Il possède les caractéristiques typiques des immeubles Bauhaus : les balcons en béton, aux lignes arrondies, donnent au bâtiment une apparence horizontale et dynamique, en contraste avec la ligne verticale de la fenêtre de la cage d'escalier habillée de lamelles de verre. Les architectes ont aménagé deux appartements de cinq chambres (soit six/sept pièces) et trois appartements de quatre chambres (soit quatre/cinq pièces).

Les architectes sont les frères Eliayu et Emanuel Friedman, dont on ignore presque tout de la vie, sauf qu'ils ont fait leurs études au Technion à Haïfa. L'immeuble a été un des tout premiers à être restaurés par la municipalité de Tel Aviv.

Maison Shlomo Yafe - Musée du Bauhaus

La maison Shlomo Yafe, située 21 rue Bialik, fait l'angle entre la rue Bialik et le place Bialik et se trouve juste en face de la maison du poète Bialik. Petit immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, construit en style international par l'architecte Shlomo Gepstein en 1935, soit onze ans après la maison de Bialik, il se présente comme un cube blanc avec sur la rue Bialik une façade uniforme percée de deux rangées de fenêtres traçant des lignes horizontales. La façade sur la place Bialik est divisée verticalement en trois parties, la partie centrale en retrait par rapport aux deux autres, dont l'une ouverte formant balcons.

L'architecte Shlomo Gepstein (1882-1961) est né à Odessa et a fait ses études à Saint-Pétersbourg avant de quitter la Russie pour l'Allemagne en 1922 et s'installer en Israël en 1924. Activiste, journaliste, homme d'affaires et directeur de presse, il siège au conseil municipal de Tel Aviv. C'est un grand ami et partisan de Jabotinsky.

Dans les années 1990, le bâtiment est totalement noir et en très mauvais état, à l'exception du rez-de-chaussée occupé par une clinique dentaire municipale. En 1999, le philanthrope Ronald Lauder achète le bâtiment et le fait restaurer en 2000 par Boubi Luxembourg et Nahoum Cohen puis plus récemment par Tal Eyal. En avril 2008, la galeriste Daniella Luxembourg y ouvre au rez-de-chaussée sur 130 mètres carrés, un petit musée dédié au Bauhaus.

Musée Bialik

Située 22 rue Bialik, la maison du poète Haïm Nahman Bialik est devenue le musée Bialik.

Elle est construite en 1924-1925 par l'architecte Joseph Minor, élève de l'architecte d'origine allemande Alexander Baerwald. Tous les deux font partie d'un groupe d'architectes nouvellement émigrés en Israël, qui essaient de développer un "style juif" d'architecture, en combinant les formes des bâtiments occidentaux avec les éléments stylistiques caractéristiques du Moyen-Orient ou ayant été utilisés ou supposés avoir été utilisés dans l'ancien Royaume d'Israël. Tandis que l'intérieur est en style Arts & Crafts populaire alors dans le nord de l'Europe, les éléments d'inspiration orientale comprennent la tour, les terrasses extérieures, les dômes, les fenêtres et arcades à arc brisé en tiers-point et l'abondance du carrelage. Le carrelage le plus remarquable se trouve dans la salle de réception au premier étage. Cette pièce peinte en bleu, possède un carrelage au sol, mais aussi des colonnes carrées et une cheminée revêtues de carreaux. Les carreaux des colonnes représentent des thèmes hébraïques, tels que les douze mois de l'année juive ou les douze tribus d'Israël. Ces carreaux en céramique sont des œuvres d'art produites par l'École Bezalel sur des dessins de Ze'ev Raban.

Bialik né en 1873 à Rady, près de Jytomyr en Ukraine, quitte l' Union soviétique en 1921 et s'installe à Berlin. En 1923, pour fêter ses cinquante ans, il publie une édition de luxe de ses écrits, en quatre volumes reliés de cuir, sur papier filigrané avec les dates de l'artiste et décorées de gravures de Joseph Budko. Le livre a immédiatement beaucoup de succès et Bialik gagne une somme suffisamment importante pour pouvoir se faire construire une maison en Israël. Il achète par l'intermédiaire de la société Geula, un terrain à Tel Aviv, près de la rue Allenby, alors en pleins travaux de construction. Bialik arrive en Israël avec sa femme en mars 1924. À l'époque, certaines rumeurs coururent que Bialik aurait reçu des pots-de-vin pour s'installer en Israël.

La construction de la maison est réalisée par la société Solel Boneh, et contrôlée par Eliezer Kaplan, qui deviendra plus tard le premier ministre des finances de l'État d'Israël. Minor non seulement dessine les plans de la maison mais fait aussi réaliser tout le mobilier et les aménagements intérieurs, portes et fenêtres. Ceux-ci sont exécutés par le menuisier Avraham Krinitzy, qui devint par la suite maire de Ramat Gan. La maison est inaugurée pendant les fêtes de Souccot de 1925.

Bialik va habiter cette maison pendant dix ans de 1924 à 1933, mais ces dix années seront infructueuses pour lui. Il se promène dans la rue avec son chien ou reçoit de très nombreux visiteurs et admirateurs. Il aime aussi discuter sur sa terrasse avec ses amis dont le peintre Rubin. En 1933, il déménage à Ramat Gan et se remet alors à écrire. Très content de sa maison de Tel Aviv, il demande au même architecte, Joseph Minor, de lui construire une nouvelle maison. Mais il meurt peu de temps après le 4 juillet 1934 des suites d'une opération des calculs biliaires.

Bialik n'a pas laissé de testament. L'association Bialik, créée pour commémorer la mémoire du poète et préserver son héritage littéraire, décide de rénover la maison et d'en faire un centre culturel dédié à la culture hébraïque. Son but déclaré:

« La maison de Bialik fait partie du patrimoine national. C'est la maison du peuple d'Israël en Eretz-Israel et en Diaspora. Faisons de cette maison le grenier de l'esprit de la culture hébraïque: que la lumière que le poète y a allumée ne s'y éteigne jamais! La maison servira comme lieu de conservation pour tous les sujets le concernant, lui et son œuvre; comme lieu de réserve pour le folklore hébreu; comme lieu de rassemblement pour les écrivains de langue hébraïque et comme centre pour la culture hébraïque. »

L'écrivain et professeur Shlomo Hillels (1873-1953) est nommé administrateur de la maison. Lors de la rénovation de la maison, la chambre à coucher et la cuisine du poète sont détruites, ce qui lui sera reproché, bien que son cabinet de travail et sa bibliothèque soient soigneusement conservés, ainsi que ses livres et manuscrits. La maison ouvre au public le 30 juin 1937, trois ans jour pour jour après le décès de Bialik selon le calendrier hébraïque.

La maison de Bialik est divisée en trois parties : les archives comprenant plus de 300 manuscrits de Bialik et de dizaines d'autres d'écrivains, ainsi que des milliers de lettres écrites ou reçues par Bialik; la bibliothèque du poète contenant plus de 3 500 livres, dont de nombreux dédicacés par leurs auteurs. D'autres livres ont été rajoutés par la suite, provenant de donations ou d'achats par l'Association; le musée présentant Bialik dans la vie courante, parmi ses meubles et ses nombreuses peintures.

Hillels reste moins de deux ans à la tête de la maison de Bialik, mais il réussit à faire de cette maison un centre culturel, artistique et touristique très important qui attirera pendant les cinquante années suivantes aussi bien les enfants des écoles, que les universitaires et les artistes.

Hillels est remplacé par le journaliste originaire de Galicie et ami de Bialik, Moshe Ungerfeld (1898-1983) qui va diriger la maison pendant quarante cinq années. Il commence alors à assembler une énorme collection de manuscrits dont certains très rares, datant de l'origine du journalisme. Dans les années 1980, cette collection avoisine les 60 000 volumes.

La maison elle-même mal entretenue, se détériore et subit de nombreuses modifications au cours des ans. En 1984, la municipalité de Tel Aviv-Jaffa décide une restauration complète de la maison et de ses collections. Celle-ci est fermée au public et en raison de problèmes financiers, ne peut rouvrir ses portes qu'en septembre 1991. La maison est rétablie dans son aspect original et la bibliothèque et les archives sont recentrées sur Bialik, son entourage et son époque.