Techniques diagnostiques de prévision météorologique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Plusieurs techniques diagnostiques de prévision météorologique ont été développées au cours des siècles et en particulier au cours du XXe siècle, avant le développement des ordinateurs. On parle parfois de "règles du pouce".

Historique

Depuis que les hommes regardent le ciel, l'observation des conditions météorologiques sur de longues périodes a permis de faire des relations entre les conditions et leur variation à plus ou moins long terme. La technique la plus simple a été de croire à la persistance du temps, suivie de la tendance climatologique et des statistiques par cas similaires.

L'École norvégienne de météorologie a répandue le modèle de cyclogénèse des systèmes dépressionnaires des latitudes moyennes, dès 1919, en reliant les variations des conditions de pression et de température avec la dynamique du fluide atmosphérique. En 1922, Lewis Fry Richardson proposait une façon de calculer itérativement les équations primitives atmosphériques pour évaluer le déplacement de ceux-ci. Cependant, avant le développement des ordinateurs, il n'y avait aucun moyen de résoudre les équations en temps utile.

Plusieurs météorologistes ont alors regardé des cas typiques de développement de systèmes météorologiques et en ont tiré des règles qui permettaient de savoir la vitesse et l'intensité de l'évolution des dépressions selon les paramètres initiaux disponibles. Il s'agit en fait de techniques qui se basent sur les théories météorologiques et les statistiques. Elles ne sont donc pas le fruit du hasard ni de l'intuition.

Depuis les années 1970, les ordinateurs ont graduellement permis d'utiliser les données météorologiques afin de résoudre les équations en temps réel. La prévision numérique du temps ainsi obtenue, s'améliore d'année en année, tant dans la longueur de la période de prévision que dans la résolution spatiale. Les modèles numériques ont cependant par définition des instabilités de calcul, dus à la nature chaotique de l'atmosphère, qui peuvent fausser les résultats. Les techniques empiriques sont donc toujours utilisées pour donner au météorologiste une évaluation indépendante de la situation météorologique.

Techniques reliées aux fronts

Injection d'air froid

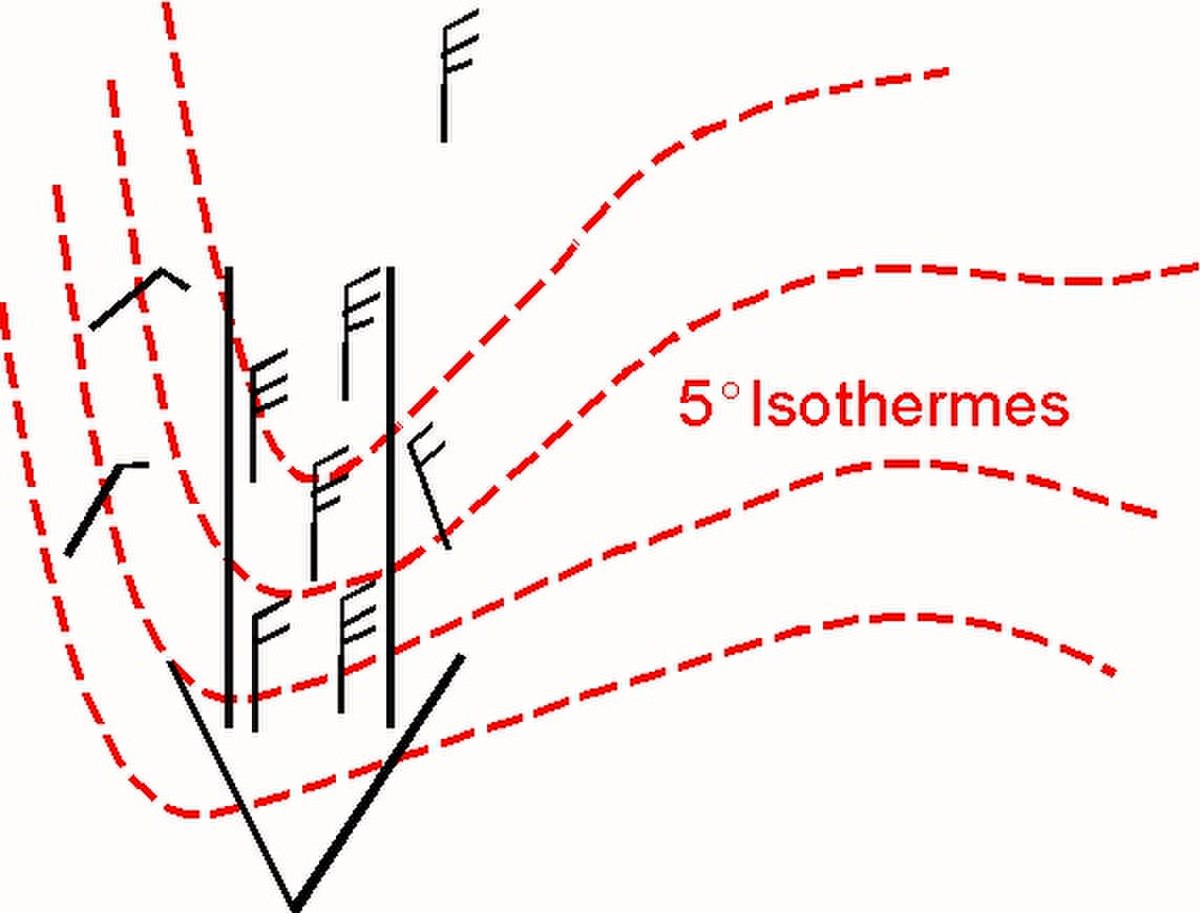

La théorie des fronts météorologiques développées par les norvégiens décrit le cycle de vie d'une dépression des latitudes moyenne le long du ruban de températures qui séparent les masses d'air sur Terre. Tout y est relié au déplacement de l'air froid vers l'équateur et l'air chaud vers les pôles. La chose primordiale est donc de repérer les zones où le ruban d'isothermes peut être courbé pour donner ce déplacement. La technique de l'injection de l'air froid tente d'estimer cela.

L'établissement d'un courant d'air froid, qui s'étend que sur quelques centaines de kilomètres de large et qui de façon évidente traverse les isothermes du froid vers le chaud, est ce qu'on appelle une injection froide. Un tel phénomène est habituellement relié à un creux à 850hPa et se révèle très efficace comme mécanisme de cyclogénèse. Pour arriver à une prévision de développement d'une dépression météorologique, on suit les étapes suivantes:

- Déterminer la présence d'une injection froide

- Déterminer l'heure et le lieu de l'injection froide

- Vérifier s'il y a présence de mécanismes qui empêchent la cyclogénèse

- Vérifier si les conditions dans lesquelles se produisent l'injection froide sont favorables au creusage d'une dépression déjà existante ou à une nouvelle cyclogénèse

- Déterminer l'heure et le lieu de la cyclogénèse

Pour déterminer la présence d'une injection froide vraiment efficace on recherche un ruban d'isothermes qui se situe au sud de 38 °N sur la carte de 850 hPa, dont la différence de température entre les deux côtés du ruban d'isothermes soit d'au moins l5°C et dont la vitesse des vents qui amène l'air froid soit dépasser 40 km/h. Un fois qu'on a trouvé un telle situation, on suit le centre de la zone d'air froid sur les cartes météorologiques disponibles et on extrapole son mouvement futur.

Pour vérifier si l'injection sera favorable à un creusement, il ne faut pas que l'injection soit au sud du flot général et l'angle entre le flot d'air et l'injection doit être assez grand (non parallèles). Ce qui favorise le plus le développement d'une dépression de surface sera: un creux de pression à 500 hPa dont l'amplitude est importante et une position de l'injection froide de 850 hPA qui se trouve à l'ouest de ce creux. Selon la position et l'intensité de ces paramètres, des tables permettent d'estimer la possibilité et l'intensité du développement d'une dépression de surface dans les 12 à 18 prochaines heures.

Technique de George

La technique de George a été développée pour prévoir les développements explosifs sur la côte est des États-Unis d'Amérique pendant l'hiver. Cette région en est une où on a peu de données et, encore aujourd'hui, les modèles numériques éprouvent des difficultés à prévoir ce type d'événements. D'où l'utilité de la méthode. Elle fut mise au point en compilant les données de plusieurs cas de développement maritime. Elle a donc une nature statistique et donne des indications sur le creusage, la vitesse et la direction du déplacement des dépressions. Les trois paramètres utilisés comme prédicteurs sont:

- La position du centre de dépression par rapport au patron à 500 hPa

- L'intensité de la circulation à 500 hPa au-dessus de la dépression

- Le gradient de température à 500 hPa. C'est-à-dire la différence entre la température au-dessus de la dépression et celle à l000 milles marins au nord-ouest de celle-ci

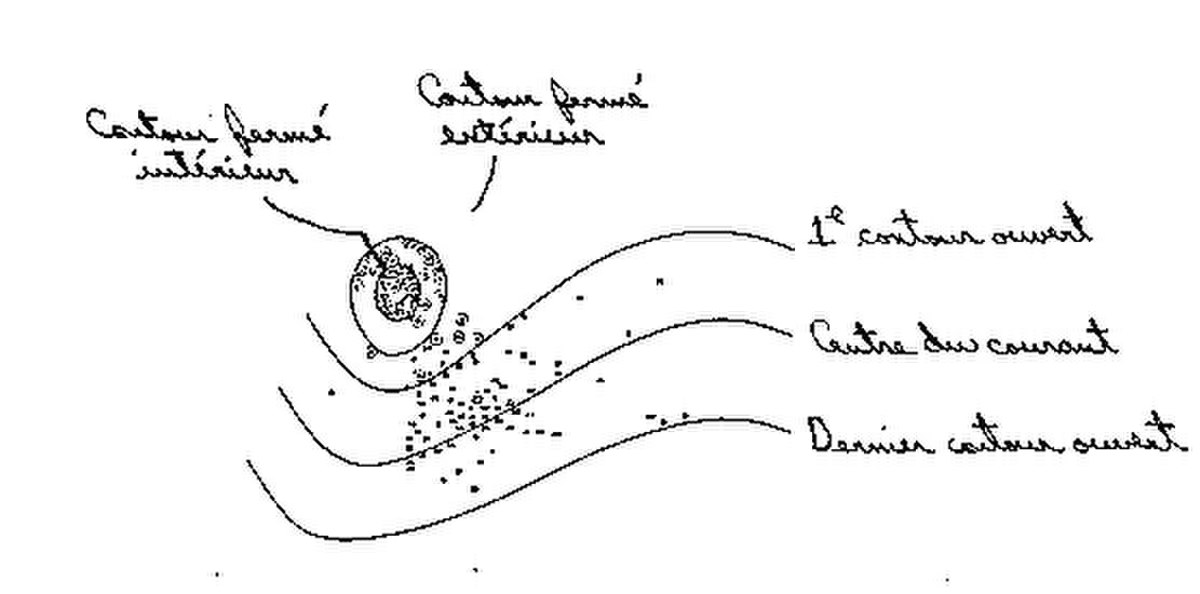

Développement

On a constate que de façon générale les dépressions de surface qui se développent ont tendance à se trouver sous une circulation d'altitude à 500 hPa qui suit des contours ouverts, c'est-à-dire que les lignes des isohypses s'écartent l'une de l'autre. Celles qui se comblent ont tendance à se retrouver sous des contours fermés. Les dépressions qui se développent beaucoup ont tendance à se situer au centre du courant à 500 hPa tandis que celles qui se développent moins se trouvent plus au bord du courant. De la même façon, les dépressions qui se comblent beaucoup se trouvent à l'intérieur d'un plus grand nombre de contours fermés que celles qui se comblent moins.

Intensité de creusage

On a constaté que les dépressions qui s'intensifient sont en général associées à un courant et un gradient thermique à 500 hPa intenses. De plus, les dépressions qui se développent (comblent) de façon explosive se déplacent presque toujours rapidement (lentement). Le creusage de la dépression peut être déterminé à l'aide des deux paramètres suivants:

- La différence de hauteur de la 500 hPa pour des points situés à 7,5 degrés de latitude de part et d'autre de la dépression de surface. On mesure perpendiculairement au courant et on inclut que les contours ouverts

- La différence entre la température à 500 hPa au-dessus de la dépression et la température la plus froide (encore à 500 hPa) dans le quadrant nord-ouest à une distance inférieure à 15 degrés de latitude

En utilisant un tableau des différences de hauteur versus les différences de température, spécialement conçu à cet usage, le météorologiste peut estimer la vitesse de creusement de la dépression de surface au cours des prochaines 24 heures. Cette technique ne donne pas de méthode pour la vitesse de comblement des dépressions cependant.

Déplacement

La vitesse de déplacement est obtenue en mesurant les gradients de hauteur et de température à 500 hPa au-dessus de la dépression. L'unité de mesure est 7 degrés de latitude et le point central est la dépression elle-même. Comme pour le creusage, quand on mesure le gradient de hauteur on ne tient compte que des contours ouverts. Un autre tableau donne la vitesse en degrés de latitude par jour à partir des deux paramètres mesurés.

Pour prévoir la direction du déplacement, on a classifié les différentes situations à 500 hPa en 8 catégories qui dépendent de la position de la dépression de surface sous le flot d'altitude (sur le bord extérieur, au centre, près du bord intérieur, avant ou après un creux) et sur la forme du flot lui-même (concave, convexe, avec un centre fermée, etc.). Il s'agit premièrement de trouver celle qui correspond le mieux à la situation du moment. Une fois cela fait, on suit les indications données pour la catégorie dans laquelle on se trouve.

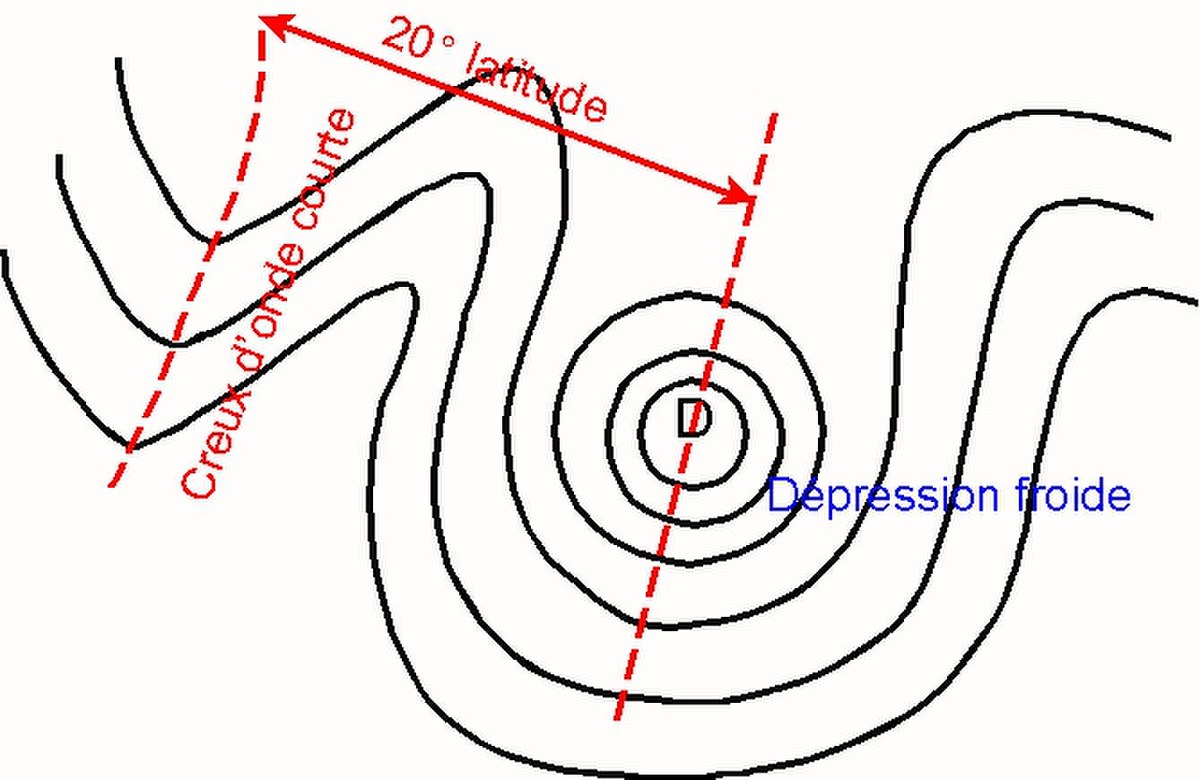

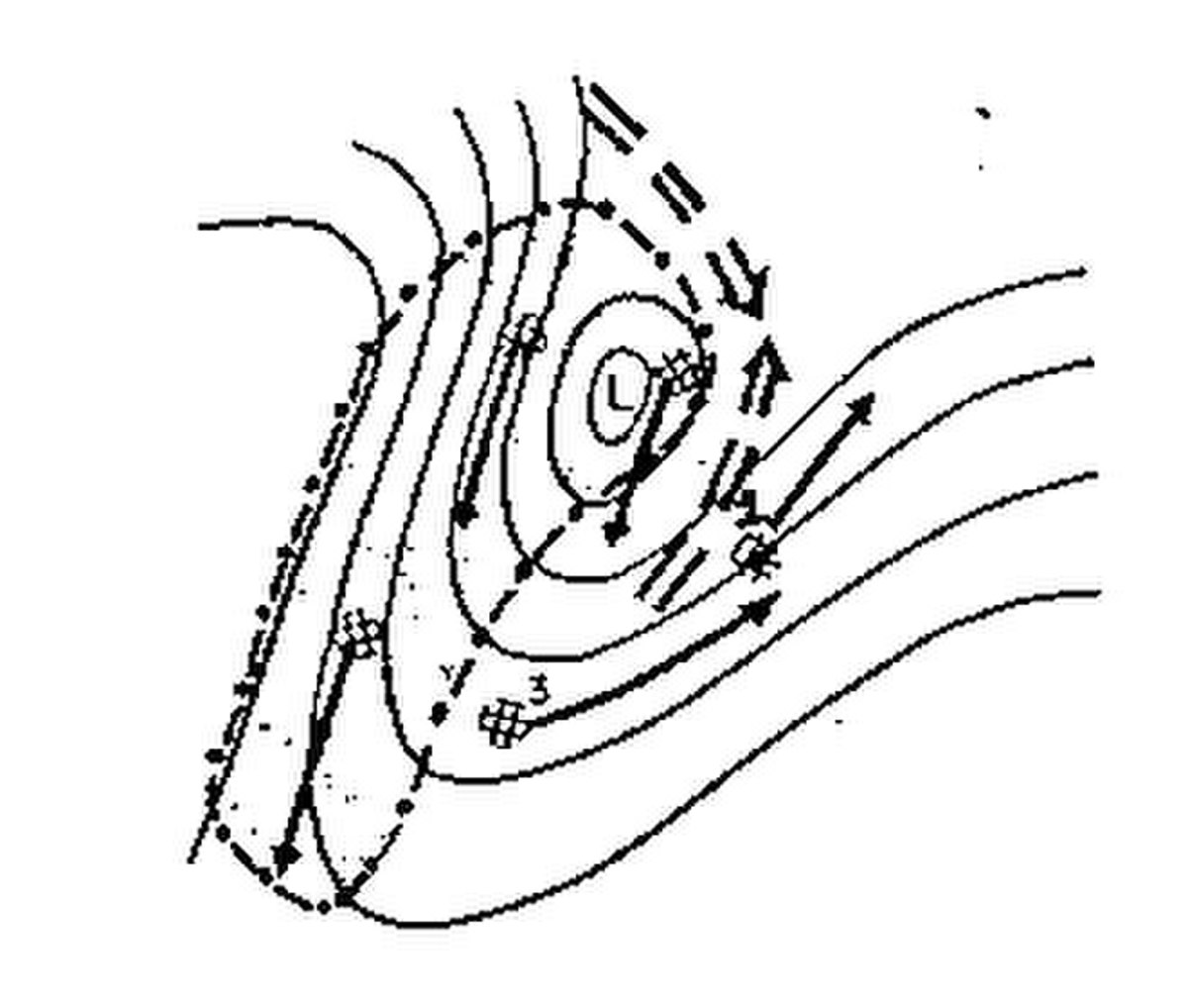

Règle d'Henry

Un des problèmes difficiles qu'a à résoudre un météorologiste opérationnel est la détermination du moment où une dépression froide va commencer à s'ouvrir et à se déplacer en aval, dans le courant au niveau 500 hPa. Un dépression froide (où l'on retrouve un dôme d'air froid ou goutte froide) étant une circulation dont les contours de pression sont fermés de la surface à 500 hPa et dont les isothermes (lignes de températures égales) sont parallèles à celles des isobares. Les dépressions froides peuvent demeurer quasi-stationnaires durant plusieurs jours, gardant des conditions nuageuses et des précipitations sous forme d'averses tant et aussi longtemps qu'elles demeurent froides et fermées. Cependant, elles s'ouvrent éventuellement et les régions qui étaient nuageuses depuis plusieurs jours se dégagent alors. Les modèles numériques ont à l'occasion des problèmes déterminer ce moment.

Il existe cependant certains signes qui sont précurseurs de l'ouverture d'une dépression froide. Le météorologue W. K. Henry, du National Weather Service, a fait une étude exhaustive du phénomène, et il en a tiré une règle qui porte son nom :

- Une dépression froide s'ouvrira et commencera à se déplacer dans le courant lorsqu'un creux de pression majeur et dans le même courant que la dépression froide, s'approchera à moins de 1 200 milles marins (20 degrés de latitude) du centre de la dépression froide.