Vol à voile - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Développement des connaissances météorologiques

Les pilotes de planeurs s'appliquent à reconnaître les formations nuageuses sous lesquelles il existe des masses d'air ascendantes. Ces matérialisations sont appelées cumulus, ce sont des nuages blancs de type cotonneux à la base plate qui matérialisent le sommet de puissants thermiques, ou bien des nuages lenticulaires, perpendiculaires à la direction du vent marquant la zone de dépression de l'onde.

Cependant, sous certaines conditions météorologiques, il se peut que des ascendances ne soient pas matérialisées du tout : le pilote tourne alors son regard vers le sol, à la recherche de contrastes favorables au déclenchement d'ascendances thermiques, ou d'un relief favorable aux ascendances dynamiques.

Les ascendances thermiques ont pour origine une zone où l'air près du sol est plus chaud que l'air environnant. Un train ou un camion, voire le planeur lui-même peuvent déclencher l'ascendance. Par contre, les ascendances dynamiques, à l'inverse des ascendances thermiques sont déclenchées par le vent, souvent au sommet des montagnes ou plus généralement sur les crêtes. Les deux sont utilisées de manière analogue, et appelées familièrement " pompes ".

L'art du vol à voile

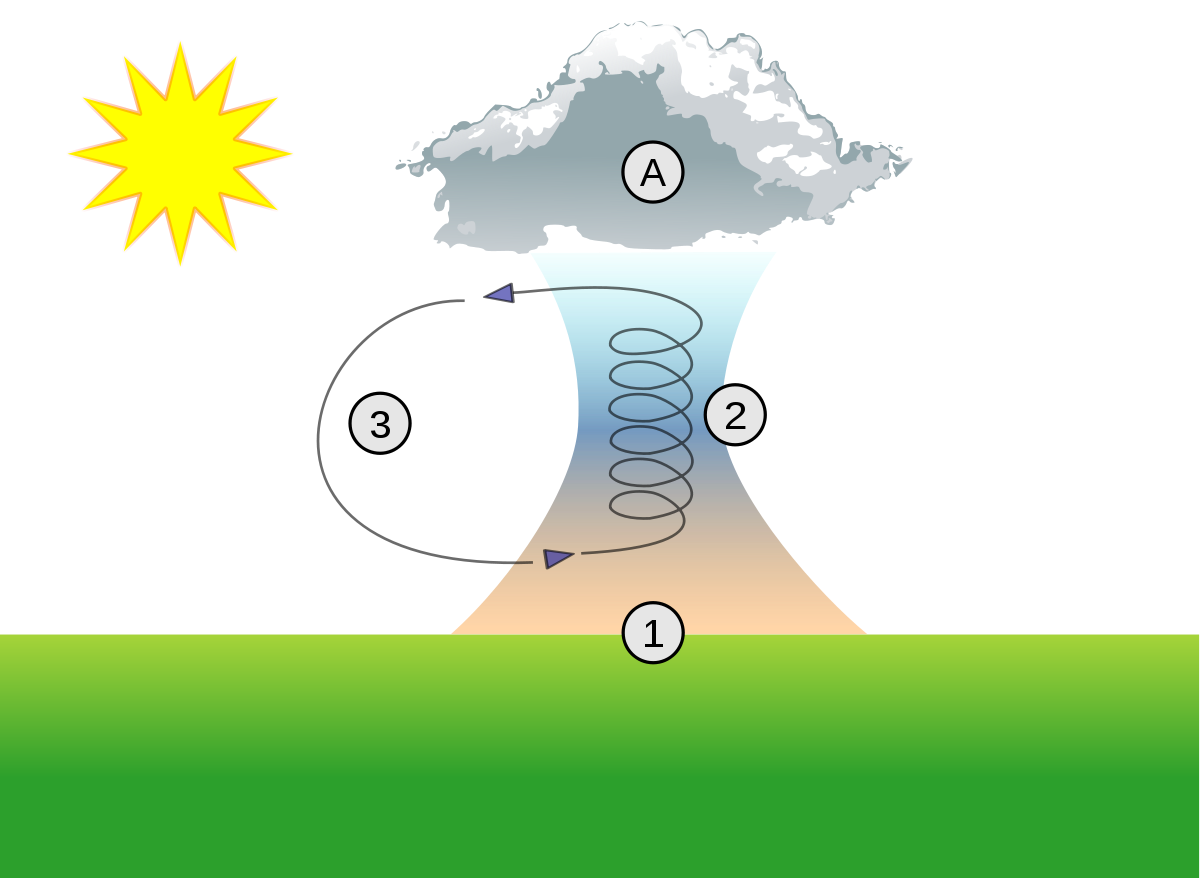

Faire du vol à voile consiste principalement à passer dans des masses d'air dont les vitesses d'ascension sont plus élevées que la vitesse de chute propre du planeur et gagner ici de l'énergie potentielle (sans perdre d'énergie cinétique). Les masses d'air ascendantes, ou "ascendances" étant généralement très localisées, les pilotes doivent décrire des cercles à l'intérieur pour les exploiter au maximum. Le terme souvent employé est "spiraler", bien qu'en toute rigueur la trajectoire décrite par le planeur dans une ascendance soit hélicoïdale. Les pilotes parlent souvent de "faire le plein", l'objectif étant d'atteindre la plus haute altitude possible pour une ascendance donnée. L'image illustre aussi le fait que l'énergie potentielle du planeur —ou son altitude, ce qui revient au même— peut être considérée comme son carburant. Un pilote débutant "fait le plein" tous les 7 à 8 km, si les conditions le permettent. Un pilote confirmé, qui exploite mieux les performances du planeur, peut espacer les reprises d'altitude jusqu'à 25 km. Il se contente, lorsqu'il traverse une ascendance mais estime avoir encore assez d'énergie pour poursuivre sa route, de réduire sa vitesse pour profiter au mieux de l'ascendance, sans pour autant s'arrêter et décrire des cercles sur place.

Les masses d'air ascendantes les plus connues sont :

- les courants aériens thermiques ou bulles de convection qui sont le résultat des différences de température de l'air ;

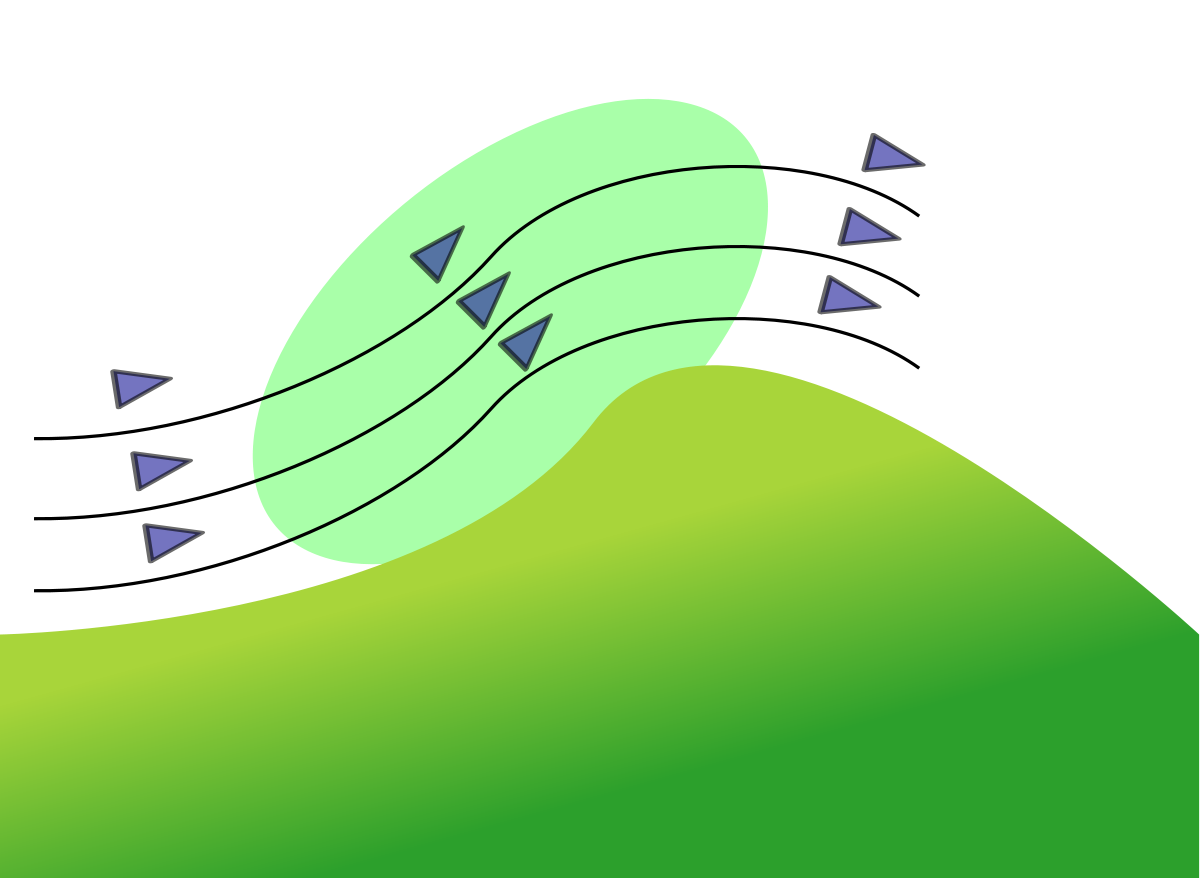

- les ascendances dues à l'effet de pente lorsque le vent frappe les contreforts d'un relief le forçant à passer par-dessus, le gain d'altitude dépasse rarement 700 m au-dessus du sommet des reliefs ; ces ascendances sont appelées ascendances dynamiques

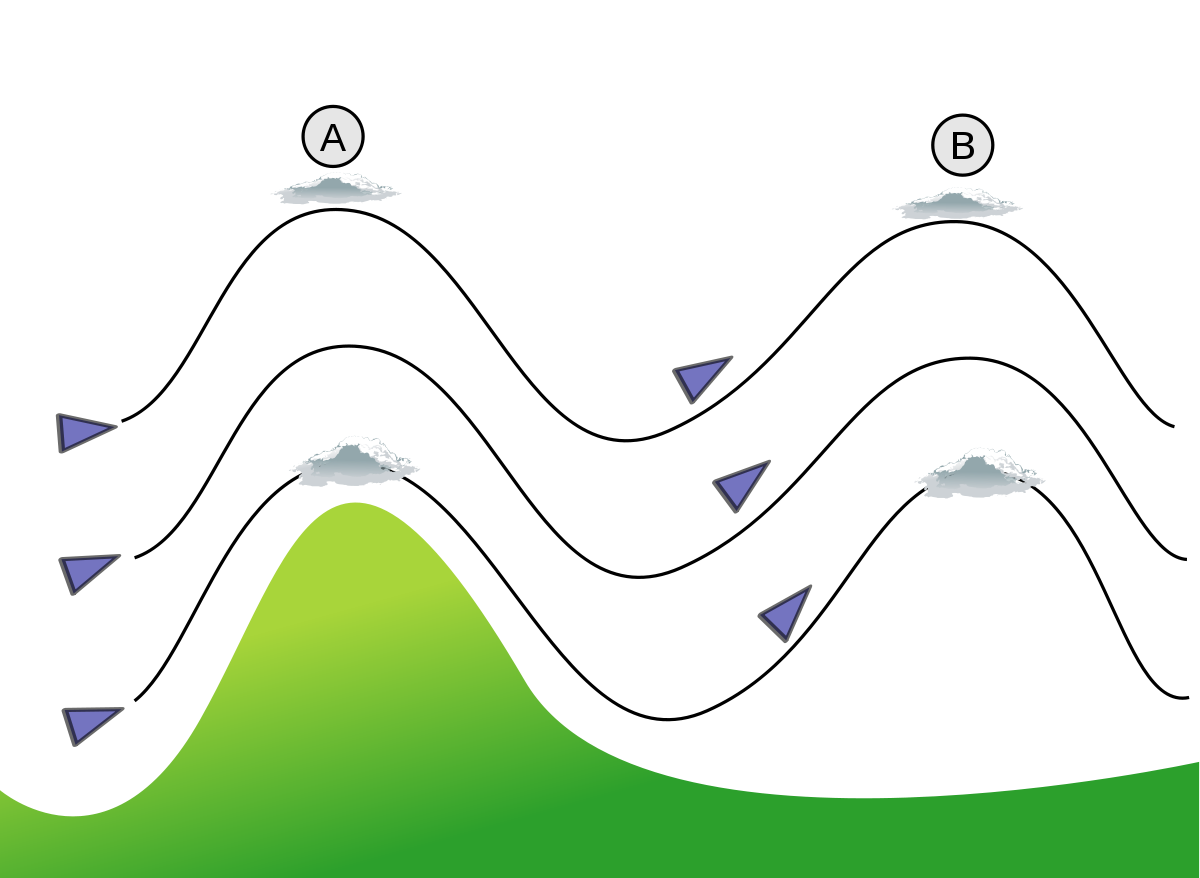

- les ascendances du vol d'onde dépendant des reliefs et de la météo et qui permettent des gains d'altitude très importants autorisant ainsi les records d'altitude à plus de 13 000 m ;

- dans de rares occasions, les pilotes de planeurs ont pu expérimenter le plané de gradient de vent, lorsque le planeur peut prendre de l'énergie cinétique en passant répétitivement entre différentes masses d'air dotées de vitesses horizontales différentes. Cependant, de telles zones de fort « gradient de vent » sont habituellement trop proches du sol pour être utilisées en toute sécurité par une machine. Ainsi le plané de gradient de vent est surtout pratiqué par les oiseaux et en particulier par un des plus remarquables planeurs qu'est l'albatros, que l'on peut observer lors de longues migrations, faire des chandelles, tourner et plonger vers les gradients de vent proches de la surface des océans.

L'exploitation des effets du vent sur le relief —effet de pente, onde ou gradient de vent— est désignée sous le terme générique de vol orographique.

Vol thermique

En vol de thermique, le pilote recherche des colonnes d'air ascendantes qui résultent de l'échauffement du sol par le Soleil. L'air en contact avec le sol est alors réchauffé et, par dilatation, sa masse volumique diminue. Le mouvement est assez rapide pour qu'il se fasse sans échange de chaleur avec l'air environnant. On peut alors considérer qu'il s'agit d'une dilatation adiabatique. L'air se refroidit, mais si le gradient de température de l'air ambiant est supérieur à 1°C / 100 m, alors la masse d'air en mouvement se trouve toujours plus léger que l'air qui l'entoure et a donc tendance à s'élever. La masse d'air est instable.

Si le gradient de température est inférieur à 1°C / 100 m, au contraire tout mouvement de l'air vers le haut a tendance à être contrarié par sa dilatation adiabatique, qui l'amène à une température inférieure à celle de l'air ambiant. La masse d'air est alors stable. C'est pourquoi les masses d'air très homogènes ne sont pas favorables à la convection, même s'il fait très chaud. Ceci est typique en Europe du nord d'une situation préorageuse. Comme le mélange de l'air ne peut pas se faire avec les couches supérieures, la température augmente à basse altitude par un phénomène de bouchon. Ensuite, des orages violents éclatent lorsque le bouchon cède. Les conditions les plus favorables se rencontrent derrière les fronts froids, lorsqu'une masse d'air froid passe sur un sol encore chaud; ce que les météorologues appellent un ciel de traîne.

Les bulles d'air chaud les plus probables se trouvent dans les zones de contrastes thermiques telles que les champs moissonnés récemment, des parkings de supermarché, les routes et autoroutes, et surtout les gravières et secteurs rocheux. Si l'on est certain de ce principe physique, il n'en reste pas moins vrai qu'il est difficile d'associer un aspect du sol avec la certitude de la présence d'un « thermique ».

Comme le vol de thermique nécessite une colonne d'air chaud, son exploitation n'est possible en règle générale, dans les latitudes moyennes, que du printemps à la fin de l'été. Il y a peu de thermiques en hiver, compte tenu du faible ensoleillement pour les déclencher et du faible potentiel d'absorption thermique de la neige (environ 1%). Toutefois, dans les Alpes du Sud, il est possible de trouver des thermiques toute l'année. Dans le sud des États-Unis, lorsque le temps est ensoleillé en hiver, il y a des ascendances thermiques parfaitement exploitables en milieu de journée.

Aux autres latitudes, les masses d'air possèdent des caractéristiques de gradient de température (différence de température entre deux altitudes) qui neutralisent le phénomène de la convection.

Lorsque le vélivole trouve un thermique, généralement sous sa matérialisation (en fait un nuage appelé cumulus, de forme cotonneuse et à base plate), il se met à décrire des spirales et tente de trouver la meilleure zone de montée. Celle-ci l'élèvera jusqu'à ce qu'il rencontre la base des nuages (ou 500 pieds au-dessous aux USA), dans lesquels il ne pourra entrer pour des raisons légales (en planeur, seul le vol VFR est autorisé, soit le vol à vue dans des conditions de vol à vue) ou bien à proximité de la couche d'inversion où la température cesse de décroître suivant l'adiabatique sèche. En pratique les ascendances deviennent inutilisables lorsque l'indice de soulèvement (lift index) devient supérieur à -1.5 degré.

L'ascendance se poursuit dans le nuage et même se renforce, la condensation de l'eau absorbant un surcroît de chaleur (chaleur latente de changement d'état) ce qui accentue la différence de masse volumique entre l'air sec du nuage et l'air humide de l'ascendance. Un planeur qui s'approche trop près peut être obligé de sortir ses aérofreins pour ne pas se faire "aspirer". Il n'est pas exceptionnel d'observer une vitesse verticale de 2 m/s même à plus de 120 km/h, sous un nuage, et ceci sous des latitudes moyennes (nord de la France). L'exploitation optimale de l'ascendance peut être de prendre alors de la vitesse (150 km/h voire davantage) pour ne pas pénétrer dans le nuage mais accumuler de l'énergie cinétique, qui peut, une fois sorti de l'ascendance, être convertie en énergie potentielle en réduisant la vitesse.

Vol de pente

En situation de vol de pente, en revanche, le pilote recherche les masses d'air ascendantes qui résultent d'un mouvement mécanique dû à l'action du vent sur le relief. Le vol de pente fonctionne sous tous les climats et par tous temps mais uniquement en certains lieux dès lors que l'intensité du vent est suffisante (~15 km/h). Ces reliefs doivent être suffisamment étendus afin d'éviter d'être contournés par le vent. Les ascendances ainsi générées peuvent se prolonger jusqu'à 500 ou 700 m suivant la forme de la pente et la force du vent. Souvent, les pratiquants utilisent les deux principes : le vol de thermique et le vol de pente. On parle alors de vol en thermo-dynamique. Les pentes exposées au soleil sont aussi de bons déclencheurs de thermiques.

Vol d'onde

Le vol d'onde est une variante de vol orographique permettant au planeur de monter beaucoup plus haut que le vol de pente. En effet, sous le vent du relief, et sous certaines conditions, se produisent un ou plusieurs ressauts, du fait de l'élasticité de l'air. Ces ondes peuvent atteindre de grandes altitudes, largement supérieures à celle du relief générateur. Ces zones de ressauts sont parfois matérialisées par des nuages particuliers, les altocumulus lenticulaires, nuages de forme très régulière, parfois en pile d'assiettes, anormalement immobiles alors que le vent souffle avec intensité. Le record absolu d'altitude de 15 447 m a été réalisé lors d'un vol d'onde. Le record absolu de distance de 3 008 km de Klaus Ohlmann a aussi été réalisé en vol d'onde en Amérique du Sud.

Pour des raisons de sécurité il n'existe plus de record de durée.