William Rankine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Récompenses

- Sociétaire de la Royal Scottish Society of Arts;

- Membre associé de the Institution of Civil Engineers;

- Membre de la Royal Society of Edinburgh, (1850);

- Membre de la Royal Society of London, (1853);

- Médaille Keith de la Royal Society of Edinburgh, (1854);

- LL.D. de Trinity College, (1857).

- L'échelle thermométrique Rankine qui transpose les degrés Fahrenheit en échelle thermométrique absolue.

- Le cratère Rankine, un modeste cratère d'impact près du rebord oriental du disque lunaire, a été baptisé ainsi en son honneur.

Œuvre scientifique

Thermodynamique

Sans se laisser décourager, il reprit ses recherches sur les principes mécaniques du moteur thermique. Bien que sa théorie de tourbillons de fluides élastiques, dont les rayons s'adaptent spontanément à la géométrie de la chambre de combustion, paraisse aujourd'hui fantaisiste, dès 1849, Rankine était parvenu à établir la relation entre la pression de vapeur saturante et la température. L'année suivante, il utilisa sa théorie pour former les relations liant la température, la pression et la densité des gaz, et exprimer la chaleur latente d'évaporation d'un liquide. Il fit la prédiction surprenante (mais confirmée empiriquement par la suite) que la chaleur spécifique apparente de la vapeur saturante est négative.

Encouragé par ce succès, il entreprit de calculer le rendement des moteurs thermiques, s'appuyant sur sa théorie des chaleurs spécifiques pour établir le principe selon lequel le rendement maximum d'un moteur thermique ne dépend que des températures des deux sources grâce auxquelles il fonctionne. Bien que le médecin allemand Rudolf Clausius et le physicien William Thomson eussent déjà formulé ce résultat, Rankine affirma que son énoncé s'appuyait exclusivement sur l'hypothèse des tourbillons moléculaires, sans recourir à la théorie de Carnot ni à aucune autre hypothèse supplémentaire. Ce travail constitue le premier jalon de la théorie « thermodynamique » de Rankine.

Par la suite, Rankine reformula les résultats de sa théorie moléculaire en les fondant sur une théorie macroscopique de l'énergie et de ses différentes formes : il distingua « l'énergie réelle », celle qui se dissipe dans les processus dynamiques, de l'énergie potentielle, qui la remplace dans l'équation de bilan. Il supposait que la somme de ces deux énergies demeurait constante, une idée certes déjà présente (mais depuis peu de temps) dans la loi de conservation de l'énergie de Joule. À partir de 1854, il fit un usage croissant de sa « fonction thermodynamique », dont il réalisa par la suite qu'elle n'était pas différente de l'entropie au sens de Clausius. Vers 1855, Rankine avait formulé une « science de l'énergétique » qui présentait la dynamique comme une science de l'énergie et de ses différentes transformations, plutôt qu'en termes de force et de mouvement. Cette théorie connut son heure de gloire dans les années 1890.

L'énergétique ouvrait à Rankine une alternative, plus générale, pour présenter ses résultats, si bien que, dès le milieu des années 1850, les allusions aux tourbillons moléculaires se firent plus rares dans ses écrits. Il prétendit toutefois que l'électromagnétisme de Maxwell n'était qu'une extension de son modèle tourbillonnaire. Plus tard, en 1864, il s'opposa aux théories microscopiques de Clausius et James Clerk Maxwell, fondées sur les vibrations atomiques linéaires, comme inadaptées : il ne devait reconnaître le succès de ces théories rivales des siennes qu'en 1869. Son propre modèle de l'atome était alors devenu pratiquement identique à celui de Thomson.

En tant que professeur des sciences de l'ingénieur, il appliquait ses propres théories à l'obtention de résultats utilisables dans l'industrie et à la recherche de leurs principes physiques :

- L'équation de Rankine-Hugoniot régit le comportement des ondes de choc perpendiculaire au front fluide incident. Elle tire son nom de Rankine et de l'officier d'artillerie Pierre-Henri Hugoniot ;

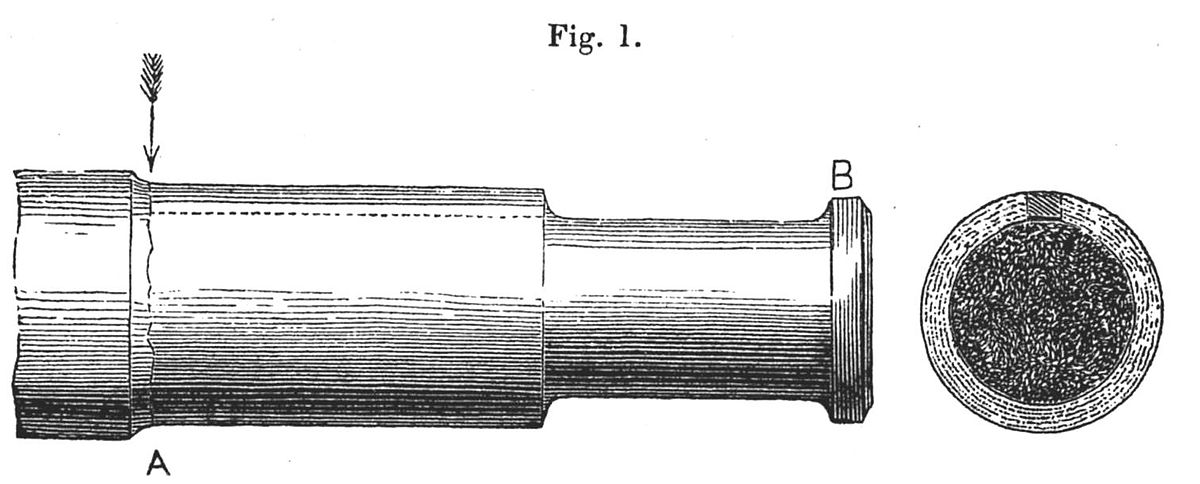

- Le cycle de Rankine est un modèle théorique du fonctionnement d'un moteur thermique idéal muni d'un condenseur. Comme pour les autres cycles thermodynamiques, l'efficacité maximum du cycle de Rankine s'obtient en calculant l'efficacité maximum du cycle de Carnot ;

- Propriétés de la vapeur d'eau, des gaz et des vapeurs.

L'histoire des machines tournantes est une longue série d'allers-retours entre théorie et pratique. Rankine produisit sa première théorie de la toupie en 1869, mais, son modèle étant incomplet, il conclut qu'on ne pouvait atteindre les vitesses supercritiques.

Recherche sur la fatigue des métaux

Rankine fut l'un des premiers ingénieurs à affirmer que la ruine par fatigue des arbres des bogies de train trouvait son origine dans l'apparition (« initiation ») et la croissance de fissures. Au début des années 1840, il se mit à examiner plusieurs arbres cassés, et démontra que ces pivots se rompaient par progression d'une fissure depuis un épaulement ou une zone de concentration de contrainte de la pièce. Il était probable que l'un des bogies de tête d'une des locomotives impliquées dans la catastrophe ferroviaire de Meudon (8 mai 1842) se soit rompu de cette façon. Rankine présenta ses conclusions dans un article communiqué à l'Institution of Civil Engineers. Toutefois cette étude passa inaperçue, plusieurs ingénieurs persistant à croire que l'application d'un champ de contrainte entraînait une « recristallisation » du métal. Cette théorie de la recristallisation, erronée, devait continuer à freiner les recherches jusqu'à la publication des travaux de William Fairbairn quelques années plus tard.

Génie civil

Les contributions nombreuses de Rankine concernent :

- le calcul des structures ;

- la mécanique des sols, avec un apport fondamental à la théorie des équilibres limites de poussée et de butée pour analyser la stabilité des murs de soutènement (équilibres de Rankine « actif » et « passif »).

Rankine travailla en étroite collaboration avec les chantiers navals Clyde shipbuilders et, avec son ami et collaborateur de longue date James Robert Napier, fit de l'architecture navale une science de l'ingénieur à part entière. Avec William Thomson et d'autres, Rankine fut membre de la commission d'enquête pour le naufrage du HMS Captain (1869).

- Rankine body