(1) Cérès - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Observation

Lorsque Cérès est en opposition à proximité de son périhélie, il peut atteindre une magnitude apparente de +6,7. On considère généralement que cette valeur est trop faible pour que l'objet soit visible à l'œil nu, mais il est néanmoins possible pour une personne dotée d'une excellente vue et dans des conditions d'observation exceptionnelles de percevoir la planète naine. Les seuls astéroïdes pouvant atteindre une telle magnitude sont Vesta et, pendant de rares oppositions à leur périhélie, Pallas et Iris. Au maximum de sa luminosité, Cérès n'est pas l'astéroïde le plus brillant ; Vesta peut atteindre la magnitude +5,4, la dernière fois en mai et juin 2007. Aux conjonctions, Cérès atteint la magnitude de +9,3, ce qui correspond aux objets les moins lumineux qui puissent être visibles à l'aide de jumelles 10×50. La planète naine peut donc être vue aux jumelles dès qu'elle est au-dessus de l'horizon par une nuit noire. Pallas et Iris sont invisibles aux jumelles par de petites élongations.

Le tableau suivant résume les phases d'observabilité de Cérès entre 2006 et 2017.

| Début rétrogradation | Opposition | Fin rétrogradation | Conjonction | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Date | Distance (UA) | Magnitude | |||

| 26 juin 2006 | 12 août 2006 | 1,983 | 7,6 | 27 novembre 2006 | 22 mars 2007 |

| 20 septembre 2007 | 9 novembre 2007 | 1,837 | 7,2 | 1erjanvier 2008 | 28 juin 2008 |

| 17 janvier 2009 | 24 février 2009 | 1,585 | 6,9 | 16 avril 2009 | 31 octobre 2009 |

| 28 avril 2010 | 18 juin 2010 | 1,820 | 7,0 | 9 août 2010 | 30 janvier 2011 |

| 31 juillet 2011 | 16 septembre 2011 | 1,992 | 7,7 | 12 novembre 2011 | 26 avril 2012 |

| 30 octobre 2012 | 17 décembre 2012 | 1,688 | 6,7 | 4 février 2013 | 17 août 2013 |

| 1er mars 2014 | 15 avril 2014 | 1,633 | 7,0 | 7 juin 2014 | 10 décembre 2014 |

| 6 juin 2015 | 25 juillet 2015 | 1,943 | 7,5 | 16 septembre 2015 | 3 mars 2016 |

| 1er septembre 2016 | 20 octobre 2016 | 1,908 | 7,4 | 15 décembre 2016 | 5 juin 2017 |

Les évènements suivants figurent parmi les principales observations de Cérès :

- Une occultation d'une étoile par Cérès a été observée au Mexique, en Floride et à travers les Antilles le 13 novembre 1984,

- Des images dans l'ultraviolet ont été prises par le télescope spatial Hubble en 1995, avec une résolution de 50 km,

- Des images dans l'infrarouge d'une résolution de 30 km, prises par le télescope Keck en 2002 à l'aide d'une optique adaptative.

- La meilleure résolution actuelle (en novembre 2007) fut obtenue en 2003 et 2004 sur des images en lumière visible d'une résolution de 30 km prises par Hubble.

Caractéristiques physiques

Origine et évolution

Les observations suggèrent que Cérès est issue d'une protoplanète, un embryon planétaire qui s'est formé il y 4,57 milliards d'années dans la ceinture d'astéroïdes. Tandis que la majorité des protoplanètes furent éjectées du système solaire par Jupiter ou rentrèrent en collision entre elles en formant les planètes telluriques, Cérès a survécu relativement intact. Dans la ceinture d'astéroïdes, Pallas et Vesta pourraient également être d'anciennes protoplanètes mais ne possèdent pas une forme sphérique — dans le cas de Vesta, cette difformité pourrait être principalement due à un impact majeur après son accrétion.

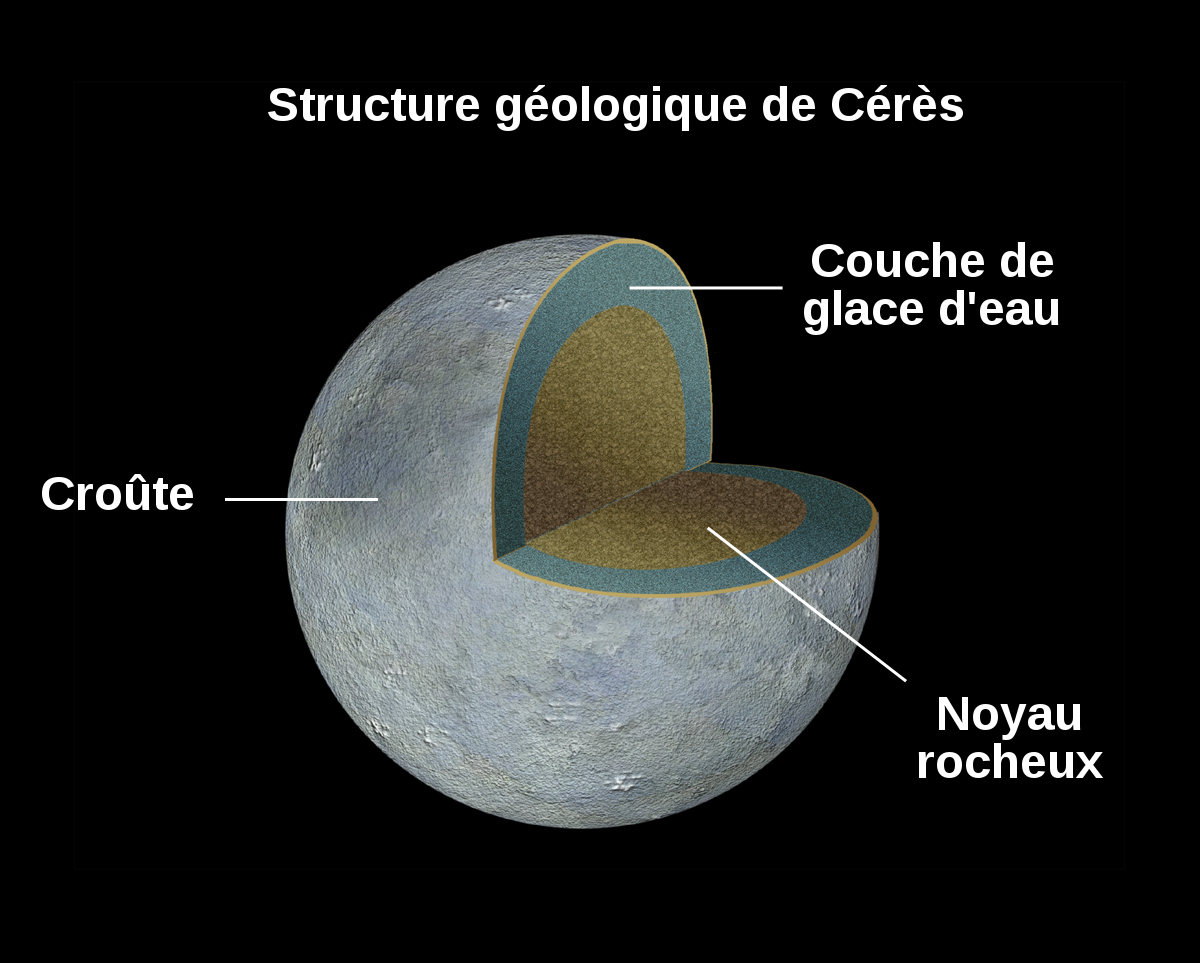

Peu après sa formation, Cérès s'est différencié entre un noyau rocheux et un manteau de glace, en raison de l'échauffement provoqué par l'accrétion et peut-être par la désintégration de radioisotopes disparus depuis lors, comme 26Al. Ce processus provoqua un volcanisme d'eau et une tectonique, qui firent disparaitre de nombreuses caractéristiques géologiques. Cependant, Cérès se refroidit par la suite en raison de l'épuisement rapide des sources de chaleur. La glace de la surface s'est graduellement sublimée, laissant derrière elle divers minéraux hydratés : argile et carbonates. Cérès est désormais un corps géologiquement mort dont la surface n'est plus sculptée que par des impacts.

L'existence de quantités significatives de glace d'eau dans Cérès a soulevé la possibilité d'une couche d'eau liquide (éventuellement déjà solidifiée). Cette couche hypothétique, parfois appelée un océan, est - ou était - probablement située entre le noyau et le manteau de glace comme sur Europe. L'existence d'un océan est plus probable si de l'ammoniac ou d'autres substances dissoutes (comme des sels) agissant comme antigel, sont présentes dans l'eau. L'existence possible d'eau liquide dans Cérès en fait une cible potentielle des recherches de vie extraterrestre.

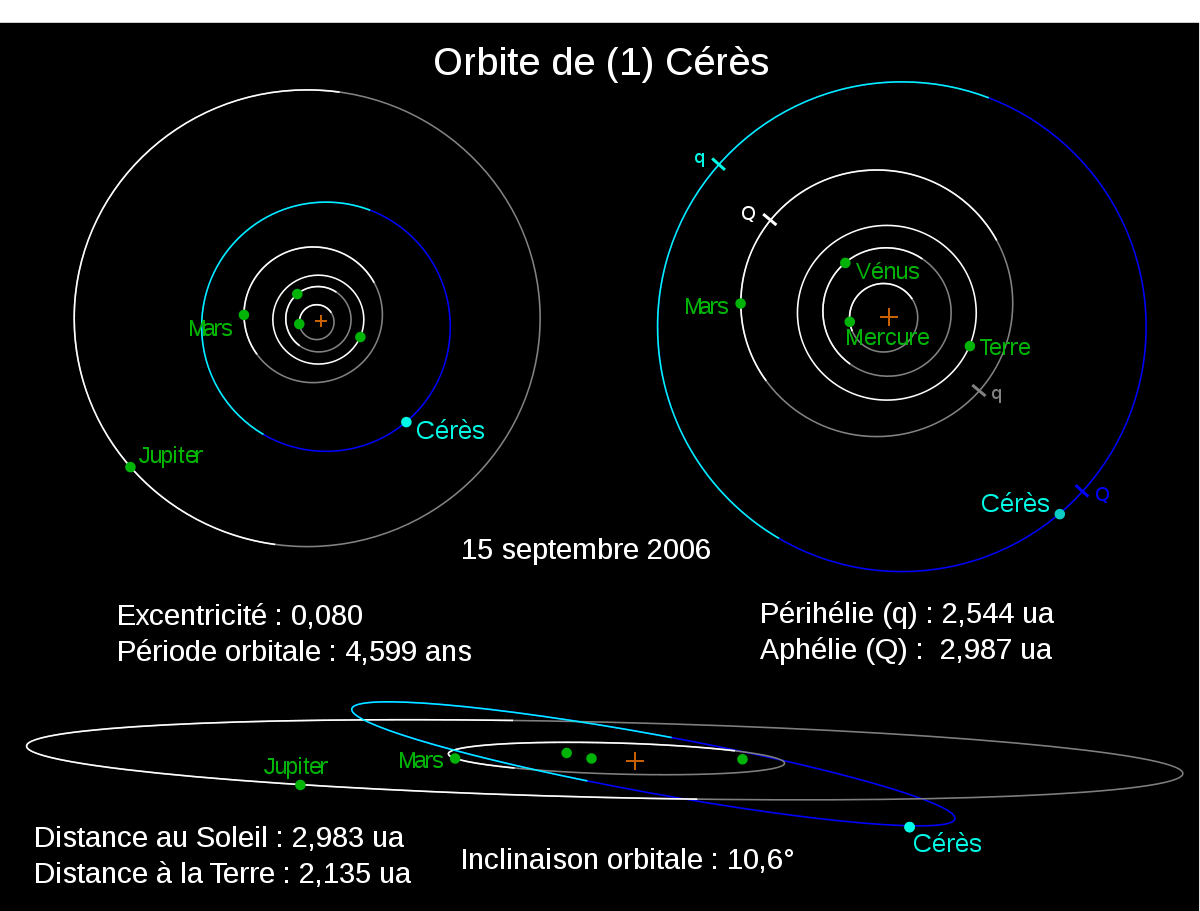

Orbite

Cérès est située sur une orbite héliocentrique entre Mars et Jupiter, au sein de la ceinture d'astéroïdes principale. Sa période est de 4,6 ans. Son orbite est modérément inclinée (10,6° par rapport au plan de l'écliptique, à comparer à 7 ° pour Mercure et 17 ° pour Pluton) et faiblement excentrique (0,08, celle de Mars vaut 0,09). Les observations effectuées par Hubble en 2003-2004 permirent de déterminer que le pôle Nord de Cérès pointe (à 5 ° près) dans la direction d'ascension droite 19h 41m et de déclinaison +59 °, dans la constellation du Dragon ; l'inclinaison de l'axe de Cérès est très faible (environ 4 ± 5 °).

La distance moyenne au Soleil est de 2,983 unité astronomique.

Par le passé, Cérès était considéré comme membre d'une famille d'astéroïdes, un regroupement d'astéroïdes qui partagent des éléments orbitaux similaires et peuvent avoir une origine commune (par exemple, suite à une collision). Cérès possède cependant des propriétés spectrales distinctes des autres membres de cette famille et ce regroupement est désormais appelé famille Gefion, d'après son membre possédant le numéro le plus petit, (1272) Gefion. Cérès est simplement un intrus dans cette famille, partageant des éléments orbitaux mais pas une origine commune.

Masse et dimensions

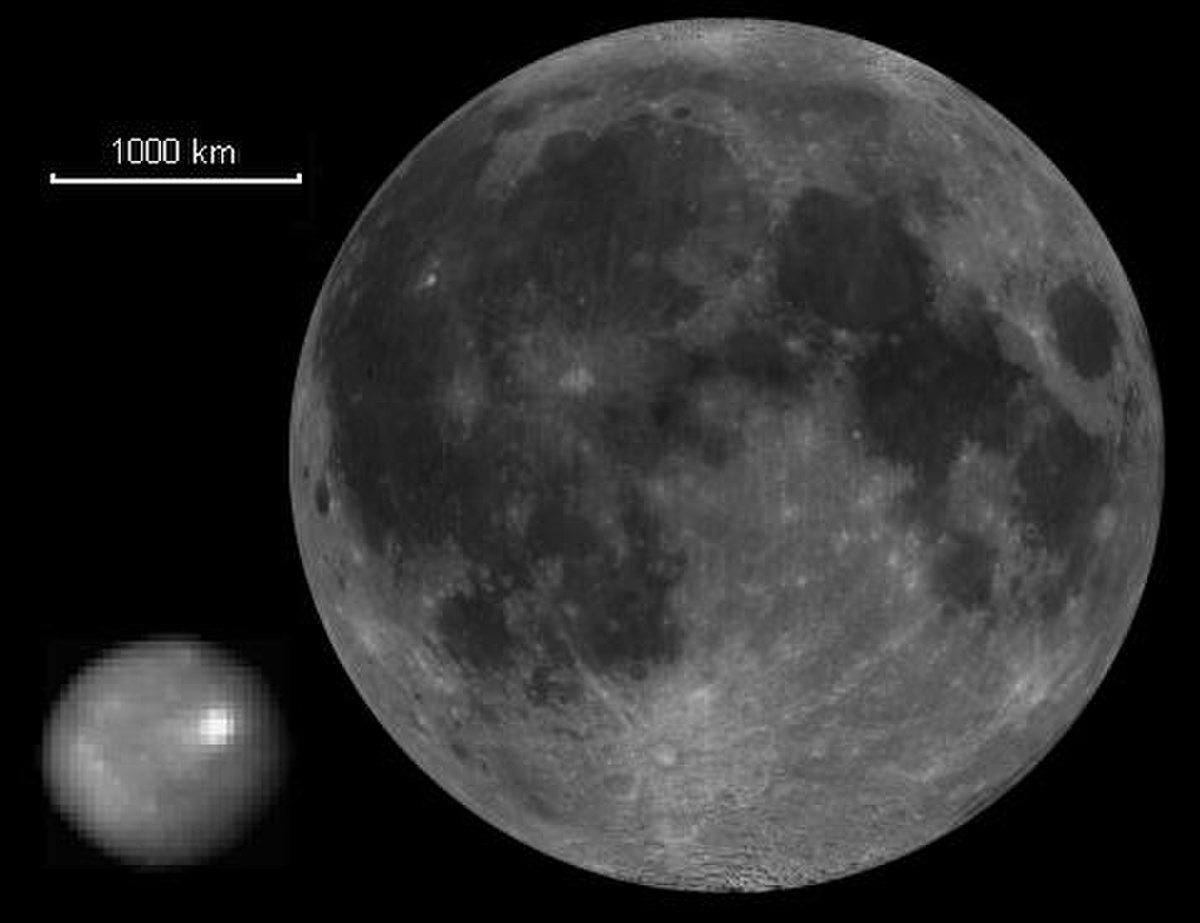

Avec 950 km de diamètre, Cérès est de loin le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes (le plus grand membre de la ceinture après Cérès est Vesta et mesure un peu moins de 600 km dans sa plus grande dimension). Il ne s'agit pas en revanche du plus grand objet du système solaire en dehors des planètes et de leurs satellites : la ceinture de Kuiper contient plusieurs objets plus grands, comme Pluton, Quaoar ou Orcus. Le plus grand objet est l'objet épars Éris.

La masse de Cérès a été déterminée en analysant son influence sur de petits astéroïdes. Cette valeur diffère cependant suivant les auteurs. La valeur la plus souvent citée est d'environ 9,5×1020 kg. La masse de Cérès forme donc le tiers de la masse totale estimée de tous les astéroïdes du système solaire (3,0 ± 0,2×1021 kg).

Cérès a une taille et une masse suffisantes pour être proche de l'équilibre hydrostatique et est donc de forme quasi-sphérique. Les autres grands astéroïdes tels que Pallas, Junon et Vesta sont nettement plus irréguliers.

La pesanteur à la surface de Cérès est estimée à 3% de celle de la Terre, soit un accélération de la gravité de 30 cm.s−2 (un corps qui chute à la surface de Cérès accélère de 30 cm/s chaque seconde).

Géologie

La composition de la surface de Cérès est largement similaire, mais pas identique, à celle des astéroïdes de type C. Le spectre infrarouge de Cérès fait apparaître des matériaux hydratés qui indiquent la présence de quantités significatives d'eau à l'intérieur de l'objet. Parmi les autres possibles constituants de la surface, il y aurait de l'argile riche en fer (cronstedtite) et des composés carbonatés (dolomite et sidérite), minéraux courants dans les météorites chondrites carbonées. Les caractéristiques spectrales des carbonates et de l'argile sont généralement absentes du spectre des autres astéroïdes de type C. Cérès est parfois classifié comme un astéroïde de type G.

La surface de Cérès est relativement chaude. La température diurne maximale fut estimée à 235 K (environ -38 °C) le 5 mai 1991. En tenant compte de la distance de Cérès au Soleil lors de cette mesure, il fut possible d'estimer que la température maximale est d'environ 239 K au périhélie. Quelques indices laissent à penser que Cérès possède une atmosphère ténue et du givre. Des observations dans l'ultraviolet effectuées par le télescope IUE ont détecté de la vapeur d'eau près du pôle nord.

Il existe divers points singuliers de nature incertaine à la surface de Cérès. Les photographies ultraviolettes en haute résolution prises par le télescope spatial Hubble en 1995 montrèrent un point sombre sur sa surface, qui fut surnommé « Piazzi » en l'honneur du découvreur de Cérès et dont on pensait qu'il s'agissait d'un cratère. Des images ultérieures, prises en plus haute résolution par le télescope Keck par optique adaptative sur une rotation complète, ne montrèrent aucun signe de « Piazzi ». Cependant, deux zones sombres semblaient se déplacer avec la rotation de la planète naine, l'une d'entre elle possédant une région centrale brillante. Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il s'agit également de cratères. Les images les plus récentes, prises par Hubble en lumière visible en 2003 et 2004, mettent en évidence onze points singuliers de nature inconnue à la surface de Cérès. L'une de ces zones correspond à « Piazzi ». Les zones de faible albedo observées par Keck n'ont pas pu être identifiées sur ces images.

Peter Thomas de l'Université Cornell a émis l'hypothèse selon laquelle l'intérieur de Cérès est différencié. Son aplatissement semble trop faible pour un corps indifférencié, ce qui indique qu'il est constitué d'un noyau rocheux entouré d'un manteau glacé. Ce manteau, d'une épaisseur de 60 à 120 km, pourrait contenir 200 000 000 km3 d'eau (16 à 26 % de la masse de Cérès), soit plus que la totalité de l'eau douce sur Terre.