Abbaye aux Hommes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

L'église abbatiale (XIe-XVIIe siècles)

Le style de l'abbaye est influencé par Art lombard. Lanfranc est d'ailleurs originaire de Lombardie et sa ville, Pavie est sous le patronage de Saint-Étienne. Les tours de la façade possèdent une architecture proche de celles visibles à Ravenne et Milan.

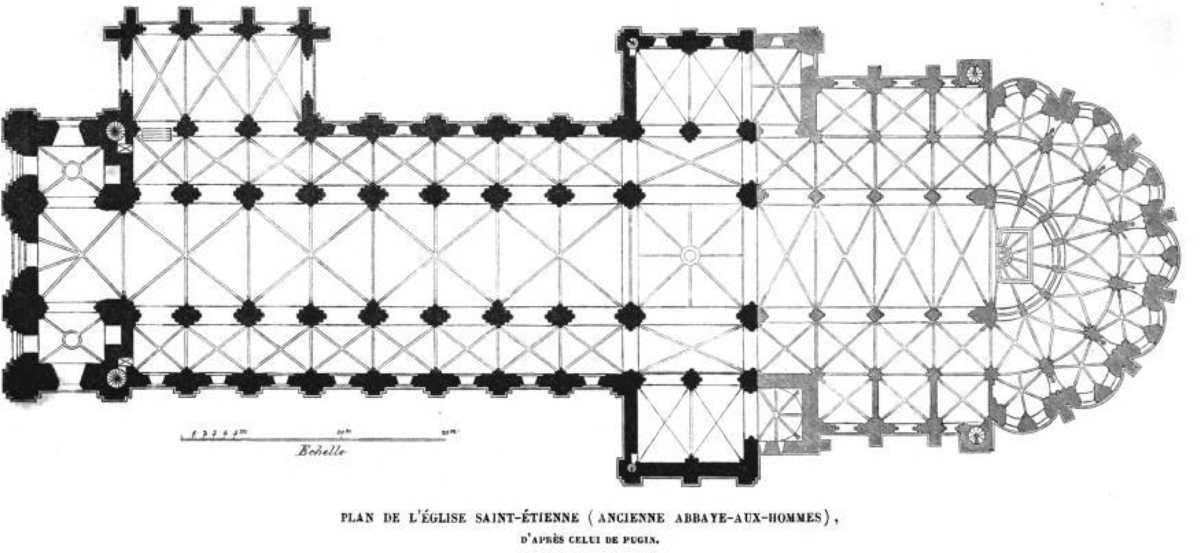

En résumé, l'abbatiale Saint-Étienne est héritière des innovations accomplies dès 1040 à Notre-Dame de Jumièges, elle-même s'inscrivant dans la tradition carolingienne et ottonienne : alternance des piles, vastes tribunes voutées, articulation en doubles travées, déambulatoire, massif à deux tours. D'autres éléments sont totalement nouveaux : façade harmonique, continuité parfaite entre le vaisseau de nef et la façade, coursière faisant le tour de l'édifice et voutement sexpartite. L'influence de cette abbaye, dont la construction coïncide avec la conquête de l'Angleterre par les Normands, apparaît à Winchester, Ely, Peterborough ou encore à Durham.

L'ancienne abbatiale fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1840.

Extérieur

La haute façade ne comporte presque aucune décoration, si ce n'est de minces voussures autour des portails et une croix sculptée. La façade de l'abbatiale, qui frappe d'abord par son épure et sa rigueur, est le premier exemple d'une formule appelée à dominer la construction des plus grandes églises d'Occident : la « façade harmonique normande ». Celle-ci consiste en deux tours occidentales d'élévation identique plantées sur la première travée des collatéraux, alignées sur la porte principale de la nef, de sorte à créer une façade rectiligne.

Les trois niveaux inférieurs de la façade forment un bloc carré, contribuant à l'aspect massif de l'ensemble. Excepté quelques ornements géométriques aux voussures des trois portails et au pignon de la nef, la nudité de ce bloc est frappante : l'impression d'ensemble est soumise aux lignes architecturales, aux quatre contreforts massifs d'abord, qui accompagnent le regard du sol vers les tours ; aux dix grandes fenêtres ensuite, dont la base est prolongé par des cordons saillants.

Les tours se divisent en trois étages de hauteur égale dont la progression accentue l'élan du regard vers le ciel. L'étage inférieur est aveugle et compte sept arcatures étroites sur chaque face. Le second niveau est plus orné et moins dense : cinq arcatures dessinées par des demi colonnes jumelées. Le troisième niveau, enfin, est plus aéré et largement décoré : deux grandes baies comportent chacune deux baies séparées par une colonne ; les écoinçons sont décorés et les archivoltes moulurées.

Deux flèches gothiques au XIIIe siècle (hauteur 80 et 82 mètres) coiffent ses deux tours romanes. Elles consistent en deux octogones effilés posées sur des bases carrées, garnie de huit clochetons eux-mêmes octogonaux pour la tour Nord (triangulaires pour la tour Sud). Les tours symétriques sont de plus en plus richement décorées au fur et à mesure de leur élévation.

Le chevet fut construit au XIIIe siècle par un certain maître Guillaume dont la pierre tombale se trouve sous le mur gouttereau. Il a été reconstruit au XVIIe siècle après l'effondrement, en 1566 de la flèche de la tour lanterne. Les quatre clochetons surmontés de flèches lui donnent cet aspect original que l'on retrouve à Coutances et Bayeux.

L'extérieur présente l'humble élévation suivante : le mur collatéral est rythmé par une succession de baies et de larges contreforts, l'étage supérieur, plus élaboré, propose une bande continue d'arcatures plaquées, deux étroites arcatures aveugles séparant les baies les unes des autres. Le chevet, entièrement remanié à la période gothique, est coiffé par deux couples de clochetons qui, une fois de plus, participent à l'incroyable impression d'élan vertical, donné aussi de ce côté de l'église. Les deux collatéraux se rejoignent au niveau de l'abside en un déambulatoire qui donne sur 13 chapelles absidiales.

Façade de l'église Saint-Étienne | Vue générale du chevet de l’église Saint-Étienne |

Intérieur

La nef est longue de 56 mètres, elle constitue un parfait exemple du style roman normand. Chacune des 8 travées, dont la première est occupée par l'orgue, comprend 3 niveaux : celui des grandes arcades du rez-de-chaussée, celui des tribunes au premier étage, celui des fenêtres hautes (la claire-voie) au second étage. Aux niveaux inférieur et intermédiaire, les arcades sont en plein cintre, à double rouleau (la voussure externe est moulurée) ; les fenêtres hautes offrent, pour deux travées, quatre arcatures décorées, symétriques deux à deux. L'unité élémentaire de cette élévation est de deux travées, subtilement délimitées par l'alternance des supports (pile faible constituée d'une simple demi colonne, recevant l'arc doubleau de la voûte ; pile forte constituée d'une demi colonne reposant sur un dosseret, supportant un doubleau et deux ogives). L'étage des tribunes a pour but, par sa voûte en demi-berceau, de soutenir les murs de la nef. Au niveau des fenêtres, une galerie, la « coursière » permet de faire tout le tour de l'abbatiale. À l'origine couverte d'une charpente en bois (plafond plat ou voûte en berceau comme dans la nef du Mont-Saint-Michel ? ), la nef a reçu, à partir de 1115, des voûtes sexpartites, sur croisée d'ogives en plein cintre. Ces voûtes seraient, après celles de Durham (Angleterre) et Lessay (Manche) édifiées autour de 1100, les plus anciennes voûtes sur croisées d'ogives de France. La tribune nord est occupée par une horloge comportant l'inscription : Dérigée par Fierville commis, exécutée par Gautier à Caen 1744.

Les bas-côtés sont voûtés d'ogives, les tribunes sont voûtées en demi-berceaux, la nef est voûtée d'ogives sexpartites, chaque groupe de deux travées ayant reçu une croisée d'ogives aux nervures moulurées retombant sur de courtes colonnettes raccordées aux dosserets des piles fortes.

Le transept comporte deux croisillons au fond desquels se trouvent une tribune et donnant sur une absidiole, la croisée supporte une tour-lanterne octogonale où courent des arcatures dessinées au premier étage par des colonnes cylindriques.

Le chœur de l'église abbatiale Saint-Étienne de Caen est le premier édifice construit après l'annexion de la Normandie au domaine royal (1204) quoique certains historiens pensent qu'il pourrait avoir été commencé en 1195 mais cette thèse est discutée. Il témoigne de l'introduction timide du style gothique dans la région et des résistances du style normand. La décoration de petites roses, trèfles et quatre-feuilles est typiquement normande. Il y a 13 chapelles rayonnantes.

Le tombeau de Guillaume le Conquérant (mort le 9 septembre 1087) était placé au milieu du chœur (peut-être sous la tour-lanterne). À la Révolution, la pierre tombale du duc Guillaume est à nouveau détruite. Elle est remplacée en 1802 par la pierre tombale visible actuellement. Elle porte, en latin, l'inscription suivante :

INVICTISSIMUS

GUILLELMUS

CONQUESTOR

NORMANNIÆ DUX

ET ANGLIÆ REX

HUJUSCE DOMUS

CONDITOR

QUI OBIIT ANNO

MLXXXVII

Intérieur de la tour lanterne |

Chœur de l'église Saint-Étienne |

Tombe de Guillaume le Conquérant dans le chœur |

Le buffet de l'orgue de tribune construit par les frères Lefebvre date de 1741 ; il repose sur deux cariatides du sculpteur rouennais Gouy. Ce buffet est classé au titre d'immeuble depuis 1840. L'orgue de 60 jeux d'origine a été remplacé en 1885 par un orgue de 50 jeux conçu en 1882 par Cavaillé-Coll. Celui-ci a été classée au titre d'objet le 15 janvier 1975. La composition du clavier est :

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

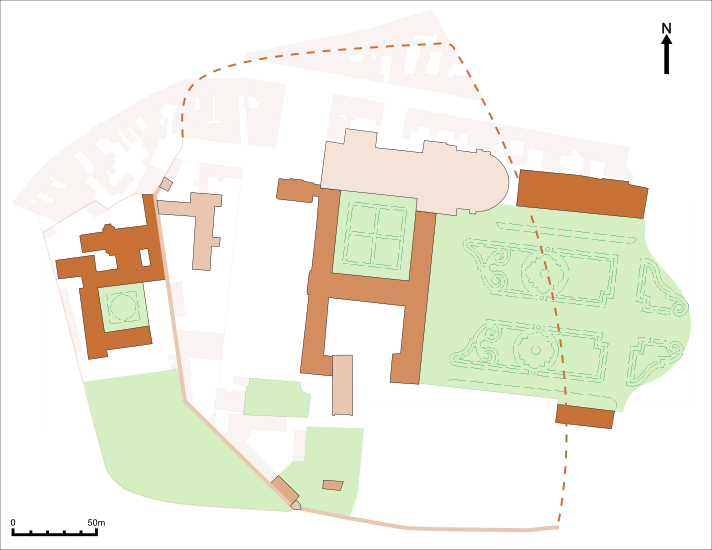

Le palais Ducal (XIVe siècle)

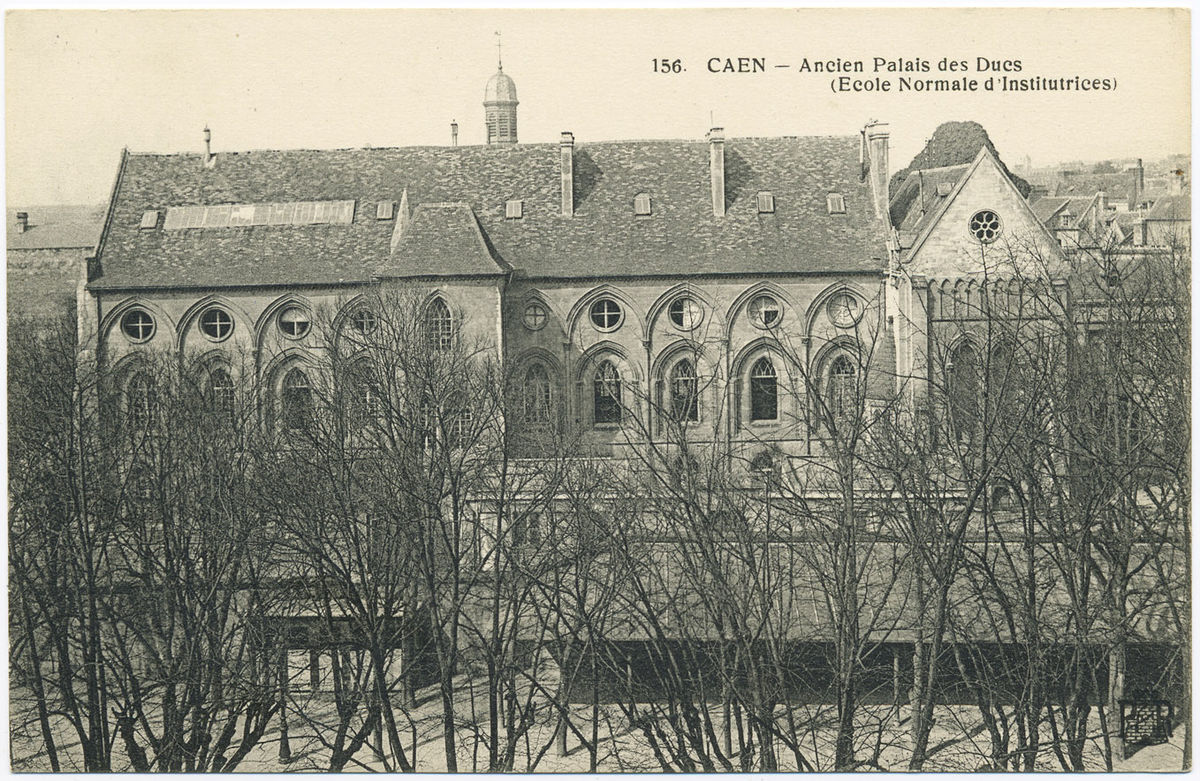

Le palais Ducal, également appelé palais de Guillaume ou Logis du Roi, a été construit au XIVe siècle, probablement pour accueillir les hôtes de marque de l'abbaye. Endommagé lors des guerres de religion, le bâtiment est transformé à la fin du XVIe siècle en écurie et en grenier. Après la Révolution française, il sert de magasin à vivres pour l'armée. À partir de 1840, il abrite l'École normale d'instituteurs. En 1865, une chapelle est construite à partir d'un prétoire du XVe siècle. En 1887, l'École normale d'instituteurs est transférée dans les nouveaux locaux de la rue Caponière (actuellement rectorat de Caen). À cette date, il est converti en École normale des institutrices. Le bâtiment fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 2 mai 1927. Depuis 1961, l'édifice est la propriété de la ville de Caen. Le rez-de-chaussée sert de salle de réception et le premier étage héberge les archives municipales, le reste du bâtiment étant inoccupé. L'ensemble doit faire l'objet d'une restauration, prévue pour être terminée en 2012, afin d'accueillir l'artothèque de Caen.

Le bâtiment de trois niveaux est aujourd'hui long de 47 mètres sur 12. Il a été prolongé en 1864-1865 par l'architecte départemental Léon-Florentin Marcotte de deux travées par un bâtiment néo-gothique en saillie sur la façade et dont le rez-de-chaussée est occupé par une chapelle. Avant cette date, la façade orientale avait déjà été altérée par l'architecte municipale Guy. Les ouvertures basses et irrégulières du rez-de-chaussée ont été modifiées. À l'étage noble, les huit baies en tiers-point, murées pour la plupart, ont été rouvertes et inscrites dans des ogives supportées par des colonnes. Au niveau supérieur, les ouvertures rectangulaires ont été transformées en oculi inscrites dans des arcs décoratifs incrustés. Trois contreforts ont été détruits et la corniche a été refaite à neuf. Enfin, le pignon sud et la tourelle d'escalier centrale ont été repris pour unifier l'ensemble. La façade occidentale, qui s'ouvre sur une cour au pied des anciennes murailles de l'abbaye, n'a pas été concernée par les travaux du XIXe siècle ; elle est percée au rez-de-chaussée par des arcades en plein-cintre et aux niveaux supérieurs par des fenêtres de forme quasiment carrée. Au rez-de-chaussée de l'ancien palais, une grande salle offre un très beau vestige de la construction gothique d'origine : une série de colonnes octogonales, alignées sur un axe central, soutient des voûtes en ogive.

Chapelle de l'École Normale construite en 1865 | |||

Cour ouest |

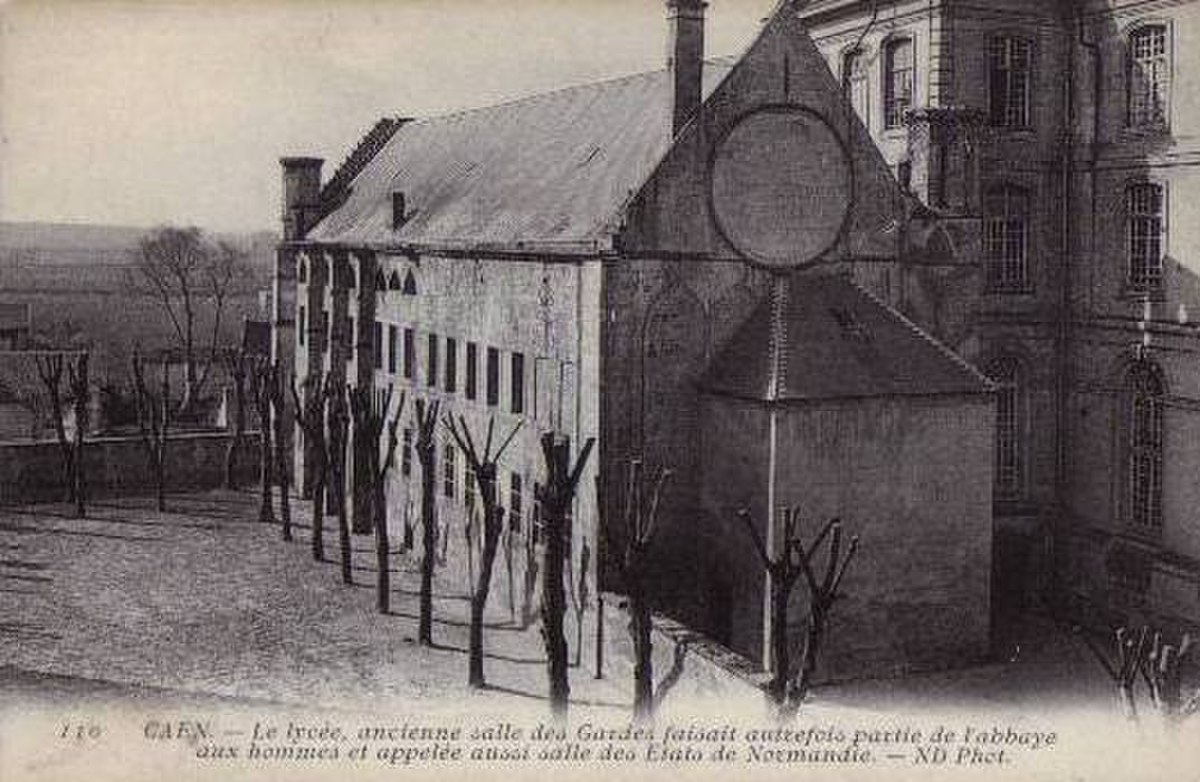

La salle des Gardes (XIVe siècle)

La salle des gardes est un bâtiment construit au début du XIVe siècle. Elle était utilisée comme salle de réception lors de la venue des hôtes de marques à l'abbaye. La salle à l'étage servait également de palais de justice quand l'abbé rendait des jugements concernant ses terres ou quand l'Échiquier de Normandie, itinérant jusqu'en 1499, passait par Caen ; le rez-de-chaussée était alors utilisée comme salle des pas perdus. Les États provinciaux de Normandie siégeait aussi à l'occasion dans cette salle.

Ravagé lors des guerres de religion, l'édifice connait le même sort que le palais Ducal en étant transformé en écurie et en grenier. La salle prend son nom actuel au XVIIIe siècle, bien qu'elle n'est jamais servie à abriter la moindre garnison. Désirant fermer la cour sud des nouveaux bâtiments conventuels en construction, les moines projettent de détruire le bâtiment ; ils commencent par démolir une tour abritant l'escalier menant à l'étage.

La Révolution française sauve l'édifice de la destruction, mais il est sérieusement détérioré quand l'abbaye est transformé en établissement scolaire. En 1804, des baies et la rosace sont murées, tandis que de nouvelles ouvertures carrées sont percées sur la façade ; on installe des cloisons et on multiplie les planchers afin d'installer des salles de classe. En 1828-1830, ces dernières sont transférées dans le couloir des classes que l'on vient de construire dans les jardins à l'est ; on abat alors toutes les cloisons et tous les planchers afin d'aménager un gymnase. En novembre 1870, le gymnase est provisoirement transformé en hôpital militaire.

La salle des Gardes fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 15 avril 1911. Entre 1968 et 1976, la salle des gardes est restaurée avec soin par Jean Merlet, chef des monuments historiques, grâce à une description de l'édifice faite par Arcisse de Caumont à laquelle était jointe une gravure réalisée en 1767 par Andrew Coltee Ducarel. La salle à l'étage sert de salle de délibération du conseil municipal depuis le 13 septembre 1973.

L'édifice de deux niveaux fait 36 mètres sur 11. Plus ancien que le reste des bâtiments conventuels, il est légèrement désaxé par rapport aux bâtiments du XVIIIe siècle.

Au sud, la façade est ouverte par trois hautes fenêtres ogivales couronnées d'un gable. Elle est encadrée par deux tourelles octogonales qui étaient à l'origine coiffées par des pyramides à huit pans. Au nord, la façade est percée d'une rosace fermée par vitrail, restaurée grâce à des gravures anciennes, dont le centre représente un château, emblème de Caen au XIVe siècle. Sur la façade orientale, on peut encore voir les vestiges de l'ancienne tour abritant l'escalier ; de forme carrée, elle était renforcée par des contreforts et couronnée par une haute toiture à quatre pans. Les façades sont percées de baies en tiers-point décorées de pilastres cannelées.

Au rez-de-chaussée, sont exposés les résultats de la fouille menée sur le site en 1974 et entre 1979 et 1981 ; au centre de la salle, le squelette de la première caennaise connue, une femme ayant vécu vers -2000 avant Jésus-Christ, est disposé dans une sépulture recouverte d'un tombeau vitré.

À l'étage, la voûte en forme de coque de bateau renversée a dû être reconstruite en châtaignier, mais les deux poutres d'origines, en chêne, ont été conservées ; cette voûte était autrefois peinte d'armoiries qui n'ont malheureusement pas pu être restituées. Au sol en revanche, la céramiste Françoise Bizette, secondée par Catherine Le Couey, a pu reproduire le pavage à l'ancienne constitué de pavés de briques vernissées dont une partie était conservée par la Société des antiquaires de Normandie ; ces carreaux représentent soit les armoiries de villes et de provinces (Caen, Normandie, Angleterre, Flandres) ou de personnages (abbés, des bienfaiteurs et grands seigneurs y ayant séjourné), soit des symboles religieux ou des motifs géométriques, soit enfin la conquête de l'Angleterre de 1066. Les deux cheminées détruites au XIXe siècle ont également pu être restaurées.

La salle des gardes dans son état d'origine |

Façade nord | ||

Angle sud-ouest |

Les fortifications (XIVe siècle)

Il en reste des vestiges à deux endroits : une muraille et une tour, rue du Carel, et la tour Guillaume au fond de la cour du palais Ducal, rue Lebailly. La tour située dans la cour de l'ancien palais ducal fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 2 mai 1927. La tour de la rue du Carel fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 24 février 1928.

Tour d'angle, rue du Carel |

Tour de la rue Lebailly |

La Boulangerie (XVIIe siècle)

Situé à l'extrémité sud de l'enceinte de l'abbaye, ce petit bâtiments du XVIIe siècle et une partie de l’ancienne charretterie abritent, depuis 1974, les collections du Musée d'initiation à la nature.

Les bâtiments conventuels (XVIIIe siècle)

L'ensemble formé par le bâtiment situé à l'entrée, le cloître avec les bâtiments qui l'entourent et les deux ailes placées à la suite fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 15 avril 1911.

Le cloître

Le cloître a été reconstruit à la place de l'ancien par Guillaume de la Tremblaye. La construction a duré plusieurs décennies :

- galerie est (1725-1728)

- galerie nord (1734-1736)

- galerie ouest (1741-)

Les galeries sont de type toscan : les arcades en plein cintre sont encadrées par de fausses colonnes rectangulaires légèrement en saillies surmontées de chapiteaux doriques comme à l'abbaye d'Ardenne reconstruite à la même époque. À l'intérieur, les arcades sont rythmées par des arc-doubleaux reposant sur le même type de fausse colonne. Le plafond des arcades est constitué de voûtes d'arêtes doubles déprimées avec lunettes longitudinales et transversales et de plafonds centraux octogone bordés de nervure. Le même dispositif a été employé à l'abbaye aux Dames, mais le cloître n'y a jamais été fermé par manque de moyen.

Lors de la restauration de l'ancienne abbaye dans les années 1960, le jardin « à la française » inspiré de ceux de Le Nôtre ont été reconstitués. Au XIXe siècle, il avait été transformé en terrain d'exercice et en cour de promenade pour les lycéens.

L'aile est

Les travaux de reconstruction de l'abbaye ont commencé par l'aile orientale. La première pierre a été posée le 3 octobre 1704 par l'évêque de Bayeux, Monseigneur de Nesmond, et par l'intendant de la généralité, Nicolas Joseph Foucault. Le gros œuvre et les sculptures de la façade sont achevés en 1713 et la toiture est terminée en 1715. Les travaux aboutissent en 1726.

Ce bâtiment, long de 105 mètres, a été construit dans l'alignement du croisillon sud de l'église abbatiale. Il est composé de trois niveaux de 20 mètres de haut, du sol jusqu'à l'entablement, et d'un toit mansardé.

L'aile du réfectoire

Dans les caves, on peut trouver un pressoir de la fin du XVIIe siècle les moines l’utilisaient pour la fabrication du cidre destiné à leur propre consommation. Au XIXe siècle, il était toujours en activité pour le compte du lycée.

Le pavillon d'entrée

Ce bâtiment a été construit entre 1730 et 1734 pour accueillir la porterie, le parloir et le bureaux des officiers.

L'esplanade Jean-Marie Louvel (XVIIIe siècle)

Du nom d'un ancien maire de Caen, elle se situe devant le bâtiment conventuel. C'est un parc aménagé à la française.