Aérologie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'aérologie est l'étude expérimentale in situ des caractéristiques physiques et chimiques de la troposphère et de la stratosphère. C'est une technique de la météorologie où on utilise les radiosondes, les satellites, les données venant d'avions de ligne et de fusées.

Principes

On constate que dans l'atmosphère terrestre:

- La température diminue avec l'altitude, de manière plus ou moins régulière, dans la partie inférieure appelée troposphère, de 5 à 7 °C par tranches de 1 000 m jusqu'à une altitude de 10 à 20 km ;

- La température se stabilise ensuite sur une certaine épaisseur dans la tropopause puis se met à augmenter. Cette nouvelle portion de l'atmosphère se nomme la stratosphère. Le réchauffement y est due à l'absorption par la couche d'ozone de la plus grande partie du rayonnement ultraviolet que la Terre reçoit du Soleil.

Les variations de température et de pression ci-dessus ne sont que moyenne. La répartition réelle dépend de l'énergie solaire absorbée ainsi que des échanges latéraux. Les régions polaires reçoivent moins d'énergie que les régions tropicales et la structure de pression et de température avec l'altitude sera donc différente entre ces deux zones. En plus, les échanges d'énergie se produisant par circulation atmosphérique feront que la structure de P et T est unique au-dessus de chaque point de la surface terrestre.

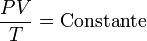

Cependant, si on prend une parcelle d'air où P et T sont définis et qu'on la change d'altitude, le changement de pression amènera un changement de température selon :

où

- P est la pression ;

- T est la température ;

- V est le volume de la parcelle.

Cette loi dite de Mariotte ou des gaz parfaits ne s'applique pas parfaitement à l'air atmosphérique puisque V est infini (système ouvert) et que l'air n'est pas un gaz parfait. Toutefois l'approximation est acceptable sous les hypothèses suivantes :

- La gravité terrestre restreint la majorité de l'air dans une épaisseur de quelques dizaines de kilomètres au-delà de laquelle on peut considérer que l'atmosphère se « termine ». Ceci nous donne un système presque fermé avec la pression atmosphérique proportionnelle au poids de la colonne d'air qui surmonte le point où nous la mesurons et qui décroît avec l'altitude : c'est la loi de Laplace.

- L'air est un mélange de gaz dont certains changent de phase si on change la pression et/ou la température, en particulier la vapeur d'eau. On doit donc tenir compte de l'énergie libérée ou absorbée lors de ce changement, appelée énergie latente.

- On soulève de manière adiabatique, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait transfert thermique avec l'environnement.

L'objet de l'aérologie est donc de trouver par divers instruments les variables de l'atmosphère, comme sa composition, sa température, sa pression, ses vents…

Données météorologiques

La principale utilisation des données aérologiques est en météorologie. L'aérologie n'est pas une explication du temps mais un outil pour obtenir des données qui seront utilisées dans ce domaine.

Notions de base

Les mesures obtenues par sondage sont portées sur des diagrammes thermodynamiques comme les émagrammes, les téphigrammes, les Skew-T ou les Diagrammes de Stüve. On y trace selon la pression et l'altitude :

- La température ;

- Le point de rosée ;

- La vitesse et la direction des vents, tirés du sondage, qu'on retrouve sur un diagramme connexe : l'hodographe.

On peut en déduire les caractéristiques de la masse d'air :

- Le gradient vertical de température, c'est-à-dire le taux de décroissance de température avec l'altitude ;

- La quantité d'humidité, déduite du point de rosée, lequel correspond à la température où la vapeur d'eau contenue dans l'air se mettrait à condenser si on refroidissait l'air à pression constante.

Là où la température et le point de rosée sont égaux, on a du nuage (altitude) ou du brouillard (sol).

Selon le taux de variation de la température avec l'altitude (gradient thermique adiabatique), l'air est :

- « stable » : dans une situation d'inversion de température où la parcelle soulevée verra sa température, selon la loi des gaz parfaits, être plus froid que l'environnement. Ceci ramène la parcelle vers son altitude d'origine selon la poussée d'Archimède ;

- « neutre » : la température de la parcelle reste égale à celle de l'environnement dans tout soulèvement ;

- « instable » : une parcelle soulevée devient plus chaude que l'environnement et continue à monter.

Le soulèvement de la parcelle doit se faire selon les lignes adiabatiques sèches pour l'air non saturé et selon les lignes pseudo adiabatiques pour l'air saturé. La condensation restitue de l'énergie et la pente n'est donc pas la même.

Évolution des caractéristiques

Les éléments à prendre en compte sont :

- Le refroidissement nocturne qui se traduit par une forte inversion au sol en cas de ciel clair ou en refroidissement du sommet des nuages ce qui peut créer une instabilité en altitude ;

- L'activité solaire qui donne de l'énergie et donc peut déstabiliser les basses couches de l'atmosphère ;

- La configuration du terrain, selon laquelle l'exposition des pentes et l'altitude, le réchauffement différentiel peut mener à une déstabilisation et aux déclenchement de convection ou à l'établissement de circulations (brises de vallée) ;

- le soulèvement orographique : les vents poussent la masse d'air à monter la pente détente adiabatique puis à redescendre (compression). L'air change de pression et de température au cours de ce phénoméne appelé effet de foehn ;

- L' advection de température dans la masse d'air provenant d'une région en amont selon la circulation atmosphérique.