Formicidae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Les fourmis (famille des formicidés — Formicidae — ) sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées fourmilières, parfois extrêmement complexes, contenant de quelques dizaines à plusieurs millions d’individus. Certaines espèces forment des « colonies de colonies » ou supercolonies. Les fourmis sont classées dans l’ordre des hyménoptères, comme les guêpes et les abeilles. Les termites, parfois appelés fourmis blanches, sont de l’ordre des dictyoptères (sous-ordre des isoptères). Ils ne sont donc pas des fourmis, bien qu’ils leur ressemblent.

Description

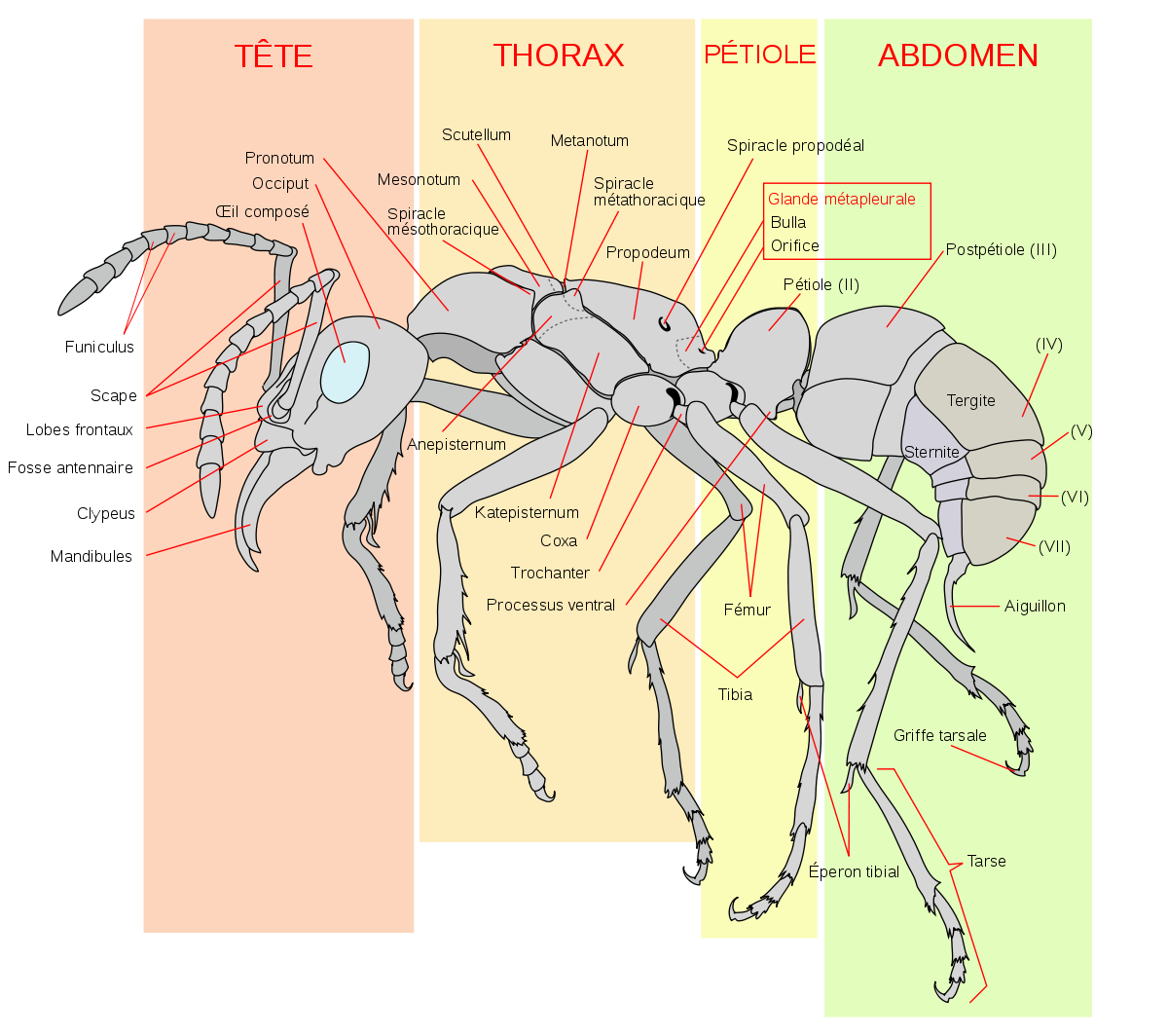

Les premières fourmis connues seraient apparues à la fin du Crétacé et seraient une évolution des guêpes du jurassique. Morphologiquement, elles se distinguent des autres insectes principalement par des antennes avec un coude marqué et par un pédoncule en forme de perle formé des premiers segments abdominaux (qui sont joints au thorax chez les guêpes). Ce pétiole intercalé donne à l’abdomen une plus grande mobilité par rapport au reste du corps (c’est la forme du pétiole qui permet de déterminer l’espèce de la fourmi à coup sûr). À l’exception des individus reproducteurs, la plupart des fourmis sont aptères (sans ailes). Elles se sont adaptées à presque tous les milieux terrestres et souterrains (on en a trouvé jusqu’au fond d’une grotte de 22 km de long en Asie du Sud-est), sans toutefois avoir colonisé les milieux aquatiques et les zones polaires et glaciaires permanentes.

Les œufs sont pondus par une ou parfois plusieurs reines (les espèces de fourmis possédant une seule reine sont appelées monogynes et celles possédant plusieurs reines sont dites polygynes). Certaines espèces peuvent tolérer, lorsque la colonie est conséquente, deux reines tellement éloignées qu’elles ne se rencontrent jamais (on parle alors d’espèce olygynes). La plupart des individus grandissent pour devenir des femelles aptères et stériles appelées ouvrières. Périodiquement, des essaims de nouvelles reines et de mâles, généralement pourvus d’ailes, quittent la colonie pour se reproduire. Les mâles meurent ensuite rapidement, tandis que les reines survivantes, fécondées, fondent de nouvelles colonies ou, parfois, retournent dans leur fourmilière natale.

Longévité

Le record de longévité pour une fourmi est détenu par une reine de la fourmi noire des jardins, Lasius niger, qui vécut 28 ans et 8 mois dans un laboratoire.

Les mâles ont une vie très brève et, ne sachant pas s'alimenter, ils meurent dès qu'ils se sont reproduits. La fourmi ouvrière vit entre trois semaines et un an. La reine, elle, peut vivre beaucoup plus longtemps, plusieurs années.

Densité de nids

Elle varie fortement selon l’espèce et l’environnement, étant notamment lié à la disponibilité en nourriture.

La Formica yessensis, une espèce de fourmi des bois, a construit une colonie de 45 000 nids sur 1 250 ha à Hokkaidō (Japon), abritant plus d’un million de reines et 306 millions d’ouvrières.

Développement

Les fourmis se développent par métamorphose complète, en passant par trois stades successifs : œuf, larve, nymphe (parfois pupe ou cocon, principalement chez les Formicinae) puis adulte (sans croissance à l’état adulte). La larve, privée de pattes, est particulièrement dépendante des adultes. Les larves et les pupes doivent être maintenues à température constante pour assurer leur développement et sont souvent déplacées parmi les diverses chambres de couvée de la fourmilière. Les différences morphologiques majeures entre les reines et les ouvrières, et entre les différentes castes d’ouvrières quand elles existent, sont induites par le régime alimentaire au stade larvaire. Quant au sexe des individus, il est génétiquement déterminé : si l’œuf est fécondé, l’individu est alors diploïde et l’œuf donnera une femelle (ouvrière ou reine) ; s’il ne l’est pas, l’individu est haploïde et forme un mâle.

Une nouvelle ouvrière passe les premiers jours de sa vie adulte à s’occuper de la reine et des jeunes. Ensuite, elle participe à la construction et au maintien du nid, puis à son approvisionnement et à sa défense. Ces changements sont assez brusques et définissent des castes temporelles. C’est-à-dire que les ouvrières se regroupent selon l’activité commune qu’elles auront à un stade de leur vie.

Chez certaines fourmis, il existe également des castes physiques. Selon leur taille, les ouvrières sont mineures, moyennes ou majeures, ces dernières participant plutôt à l’approvisionnement. Souvent les fourmis les plus grandes sont disproportionnées : tête plus grande et mandibules plus fortes. Chez quelques espèces, les ouvrières moyennes ont disparu, et il existe une grande différence physique entre les petites et les géantes, appelées parfois soldats bien que leur rôle défensif ne soit pas nécessairement prépondérant.

Type de morphologie

Parmi les 11 800 espèces connues environ (on estime à plus de 20 000 le nombre total d’espèces), la plus grande (30 mm de long) est Dinoponera quadriceps chez laquelle la reproduction d’une ouvrière aboutit, invariablement, à la mort en pleine action de son soupirant : encore accouplée, elle lui sectionne l’abdomen. Puis elle retourne au nid, toujours munie des pièces génitales de sa brève rencontre, ce qui la rend non réceptive aux avances des autres mâles.

Toutes sortes de comportements sont observés chez les fourmis, le nomadisme en est l’un des plus remarquable. Les fourmis légionnaires d’Amérique du Sud et d’Afrique notamment ne forment pas de nid permanent, mais alternent plutôt entre des étapes de vie nomade et des étapes où les ouvrières forment un nid provisoire (le bivouac) à partir de leurs propres corps. La plupart des fourmis forment des colonies stationnaires, creusant d’habitude dans le sol ou une cavité. Les colonies se reproduisent par des vols nuptiaux comme décrit plus haut, ou par la fission (un groupe d’ouvrières creuse simplement un nouveau trou et élève de nouvelles reines). Les membres de différentes colonies sont identifiés par l’odeur et habituellement les intrus sont attaqués, avec des exceptions notables. D’autres méthodes de développement de nouvelles colonies ont été observées :

- Quelques fourmis sont esclavagistes, comme les Formica sanguinea, et pillent le couvain des autres espèces en faisant de véritables raids dans les colonies d’autres fourmis, s’emparent de pupes, cocons et nymphes qui sont traitées comme le couvain génétiquement parent, nourries, choyées, protégées.

- Une fois nées, les ouvrières esclaves ne se rendent compte de rien, et pensent être dans leur fourmilière d’origine. Elles se mettent donc tout naturellement au travail.

- Il arrive parfois qu’une reine d’une autre espèce soit prise en esclavage, la fourmilière disposera donc pendant une vingtaine d’années d’esclaves à profusion.

- Quelques espèces, comme les fourmis amazones (Polyergus rufescens), sont devenues complètement dépendantes de telles esclaves, au point d’être incapables de s’alimenter sans leur aide.

- Les fourmis pot-de-miel, ont des ouvrières spécialisées appelées replètes qui stockent simplement l’alimentation pour le reste de la colonie ; elles sont généralement immobilisées par leurs abdomens considérablement gonflés. En Afrique, Amérique (Myrmecocystus) et Australie où elles vivent, on les considère comme un mets délicieux.

- Les fourmis tisserandes (Oecophylla) construisent leur nid dans des arbres en attachant des feuilles ensemble, d’abord en les joignant par un pont d’ouvrières puis en les collant ensemble avec de la soie produite par des larves.

- Les coupeuses de feuilles (Atta) se nourrissent, pour une part importante, d’un champignon symbiotique qui se développe uniquement dans leurs colonies. Elles récoltent continuellement des feuilles dans lesquelles elles découpent de petits morceaux qui servent à cultiver le champignon. Les castes de ces fourmis sont organisées autour de la découpe des feuilles et en fonction de la taille des morceaux dont elles sont chargées.

- Les fourmis charpentières (certaines espèces du genre Camponotus) font leurs nids en creusant le bois. Elles varient en taille (polymorphisme), elles mesurent, en général, plus d’un centimètre, elles comptent parmi les plus grandes espèces d’Europe.

- Les fourmis moissonneuses (Messor sp.) du Bassin méditerranéen amassent des graines de graminées sauvages et cultivées, parfois par tonnes, dans des « greniers » souterrains. Les fourmis adultes (ouvrières et guerrières) décortiquent et mâchent chaque grain pendant plusieurs heures, de façon à en obtenir une pâte comestible.

- Les fourmis « pestes », envahisseuses ou encore nuisibles, sont des espèces venues de pays lointains qui envahissent une nouvelle région et s’installent de telle manière qu’on ne puisse les chasser. Les plus connues en France sont les fourmis d’Argentine. Cette espèce particulièrement remarquable par sa petite taille (1-3 mm)et très agressive, a formé une super-colonie de Barcelone à Milan. Les différentes fourmilières, contrairement aux autres espèces, sont alliées entre elles et par conséquent inarrétables quand elles forment de très grandes colonies. Cette espèce introduite en France par des pots de Lauriers roses venus d’Argentine a déjà chassé plusieurs espèces d’autres insectes du sud du pays (dorandillula en particulier).

- À noter qu’une espèce était classée espèce protégée en France auparavant (elle l’est toujours dans plusieurs pays européens), car elle est utile dans son environnement : Formica rufa. Sa présence au sein d’une forêt, protège les arbres du développement d’insectes ravageurs. Une colonie mature capture, en été, pas moins de 1 kg d’insectes par jour et autant de miellat. La fourmilière de ces dernières constitue un dôme de brindilles pouvant atteindre plus d’un mètre de haut, souvent en lisière de forêt ou de clairière. Le dôme permet une régulation de la température interne et une exposition optimisée aux rayonnements solaires, favorisant ainsi une croissance rapide du couvain. Fait, notable, certaines espèces de Fourmis rousses peuvent s’associer en de supercolonie. L’utilisation de feuilles de résineux ou de particules de résines contribue à la désinfection du nid.

Concernant la reproduction, la Wasmannia auropunctata a la possibilité assez exceptionnelle d’avoir deux modes de multiplication : la reproduction ou la multiplication asexuée par clonage.

Polymorphisme

Fourmi sans reine

Un pour cent des espèces de fourmis recensées dans le monde sont des fourmis sans reine. Elles vivent dans des colonies très réduites où des ouvrières se reproduisent de temps à autre. On peut citer Streblognathus peetersi, une fourmi vivant en Afrique.

Citons :

- Dinoponera quadriceps

- Diacamma ceylonense

- Gnamptogenys striatula

- Streblognathus peetersi

- Streblognathus aethiopicus

Le privilège de la reproduction est le fruit d’une organisation hiérarchique, où la gamergate, individu dominant de la colonie, occupe cette place centrale. Son privilège reproductif pourra être remis en cause par des rivales au cours de joutes phéromonales et d’agressions ritualisées.

Sous-familles

• Formicomorphes :

- Aneuretinae

- Dolichoderinae

- Formicinae

• Myrmeciomorphes :

- Myrmeciinae

- Pseudomyrmecinae

• Dorylomorphes :

- Cerapachyinae

- Ecitoninae

- Leptanilloidinae

- Aenictinae

- Dorylinae

- Aenictogitoninae

• Leptanillomorphes :

- Apomyrminae

- Leptanillinae

• Poneromorphes :

- Amblyoponinae

- Ponerinae

- Ectatomminae

- Heteroponerinae

- Paraponerinae

- Proceratiinae

• Myrmicomorphes :

- Agroecomyrmecinae

- Myrmicinae

• sous-familles éteintes :

- Armaniinae †

- Sphecomyrminae †

- Brownimeciinae †

- Formiciinae †

• incertae sedis :

- Paleosminthurinae

- A) Sous-famille des Ponérinés.

Chez les Ponérinés, les reines ne se distinguent généralement que difficilement des ouvrières ; le passage d’une caste à l’autre se fait plutôt par des formes de transition. Elles diffèrent des autres fourmis par la base de l’abdomen : le pétiole se compose d’un segment avec un nœud, et l’anneau abdominal qui suit est séparé du gastre par une encoche très nette. Reines et ouvrières possèdent un aiguillon. Les nymphes sont toujours enveloppées par un cocon. Cette sous-famille habite surtout les pays chauds. En France, elle est représentée par 7 espèces.

Espèces particulièrement connues en France : Ponera coarctata (fait partie des « Fourmis sans reine » citées plus haut).

- B) Sous-famille des Myrmicinés.

Les Myrmicinés se distinguent facilement des autres fourmis par leur pétiole abdominal. Il se compose toujours de deux segments en forme de nœuds qui correspondent aux 1er et 2nd segments abdominaux. Reines et ouvrières possèdent un aiguillon, et certaines espèces peuvent infliger des piqûres très douloureuses. Les nymphes ne sont pas enveloppées d’un cocon comme chez la plupart des fourmis à écaille (myrmicinés, dolichodérinés, formicinés). En France, on trouve 106 espèces de Myrmicinés.

Espèces particulièrement connues en France : Myrmica scabrinodis, Myrmica Rubra, Tetramorium caespitum, Leptothorax Tuberum, Diplorhoptrum fugax (ou Solenopsis fugax), Crematogaster scutellaris, Pheidole pallidula, Messor sp.

- C) Sous-famille des Dolichodérinés.

Les représentants de cette sous-famille peu nombreuse (9 espèces en France) possèdent un pétiole à écaille, mais celle-ci est basse et inclinée vers l’avant, contrairement à celui des Formicinés, que nous verrons par la suite. Le gastre, ou abdomen, n’est composé que de 4 segments chez les reines et ouvrières. Aiguillon atrophié, nymphes nues.

Espèces particulièrement connues en France : Tapinoma erraticum.

- D) Sous-famille des Formicinés.

Chez les Formicinés, le pétiole entre thorax et abdomen forme une écaille plate et dressée. Le gastre, derrière le pétiole, se compose de 5 segments chez les ouvrières et les reines, contrairement aux dolichodérinés. L’aiguillon est atrophié mais les glandes à venin sont totalement développées ; l’acide formique est rejeté l’abdomen relevé, après que les mandibules aient infligé une blessure. Chez presque toutes les espèces, les nymphes sont enveloppées d’un cocon. Ce cocon ne fait défaut que chez les Camponotus truncatus, une espèce rare. 55 espèce des Formicinées sont présentes en France.

- Genre Lasius, appartenant aux fourmis Formica

Très important, il mérite un paragraphe. Ce genre comprend de petites espèces dont les ouvrières ne possèdent en général que des ocelles à peine développées. Les articles des antennes, du 2nd au 6e, sont toujours nettement plus courts que l’avant-dernier d’entre eux. La plupart des espèces se nourrissent principalement de miellat (de pucerons ou de cochenilles). Ces fourmis sont les traditionnelles fourmis noires des jardins, qui apprécient les fruits et les liquides sucrés.

Espèces particulièrement connues en France : Camponotus ligniperda, Lasius sp., Formica rufa, Formica sanguinea, Polyergus rufescens.

- Source : Cette partie de l’article, à partir de « Sous-familles », vient de « Identification de Sous-familles », par Grey, forum akolab et forum myrmecofourmis. Travail de documentation à partir de documents de Bert Hölldobler, Luc Passera.