Galilée (savant) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La lunette

Perfectionnement de la lunette astronomique

En mai 1609, Galilée (ou plutôt Paolo Sarpi ?) reçoit de Paris une lettre du Français Jacques Badovere, l'un de ses anciens étudiants, qui lui confirme une rumeur insistante : l'existence d'une lunette conçue par l'opticien hollandais Hans Lippershey en 1608 permettant de voir les objets éloignés. Fabriquée en Hollande, cette lunette aurait déjà permis de voir des étoiles invisibles à l'œil nu. Sur cette seule description, Galilée, qui ne donne plus de cours à Cosme II de Médicis, construit sa première lunette. Contrairement à la lunette hollandaise, celle-ci ne déforme pas les objets et les grossit 6 fois, soit deux fois plus que sa concurrente. Il est aussi le seul à l'époque à réussir à obtenir une image droite grâce à l'utilisation d'une lentille divergente en oculaire. Cette invention marque un tournant dans la vie de Galilée.

Le 21 août 1609, venant à peine de terminer sa deuxième lunette (elle grossit huit ou neuf fois), il la présente au Sénat de Venise. La démonstration a lieu au sommet du Campanile de la place Saint-Marc. Les spectateurs sont enthousiasmés : sous leurs yeux, Murano, située à 2,5 km semble être à environ 300 m seulement.

Galilée offre son instrument et en lègue les droits à la République de Venise, très intéressée par les applications militaires de l'objet. En récompense, Galilée est confirmé à vie à son poste de Padoue et ses gages sont doublés. Il est enfin libéré des difficultés financières.

Il faut cependant signaler que, contrairement à ses allégations, Galilée ne maîtrisait pas la théorie optique et que les instruments fabriqués sont de qualité très variable. Certaines lunettes sont pratiquement inutilisables (en tout cas en observation astronomique). En avril 1610, à Bologne, par exemple, la démonstration de la lunette est désastreuse, ainsi que le rapporte Martin Horky dans une lettre à Kepler.

Galilée lui-même reconnaissait, en mars 1610, que, sur plus de 60 lunettes qu'il avait construites, quelques-unes seulement étaient adéquates. De nombreux témoignages, y compris celui de Kepler, confirment la médiocrité des premiers instruments.

Montées sur de simple tubes en bois, les lentilles conçues par Galilée permirent pour la première fois à l'oeil humain d'étudier de près la lune, les taches solaires et les planètes proches de la Terre.

Plusieurs lunettes astronomiques construites par Galilée sont exposées au Musée de l'Histoire de la science (Florence).

L'observation de la Lune

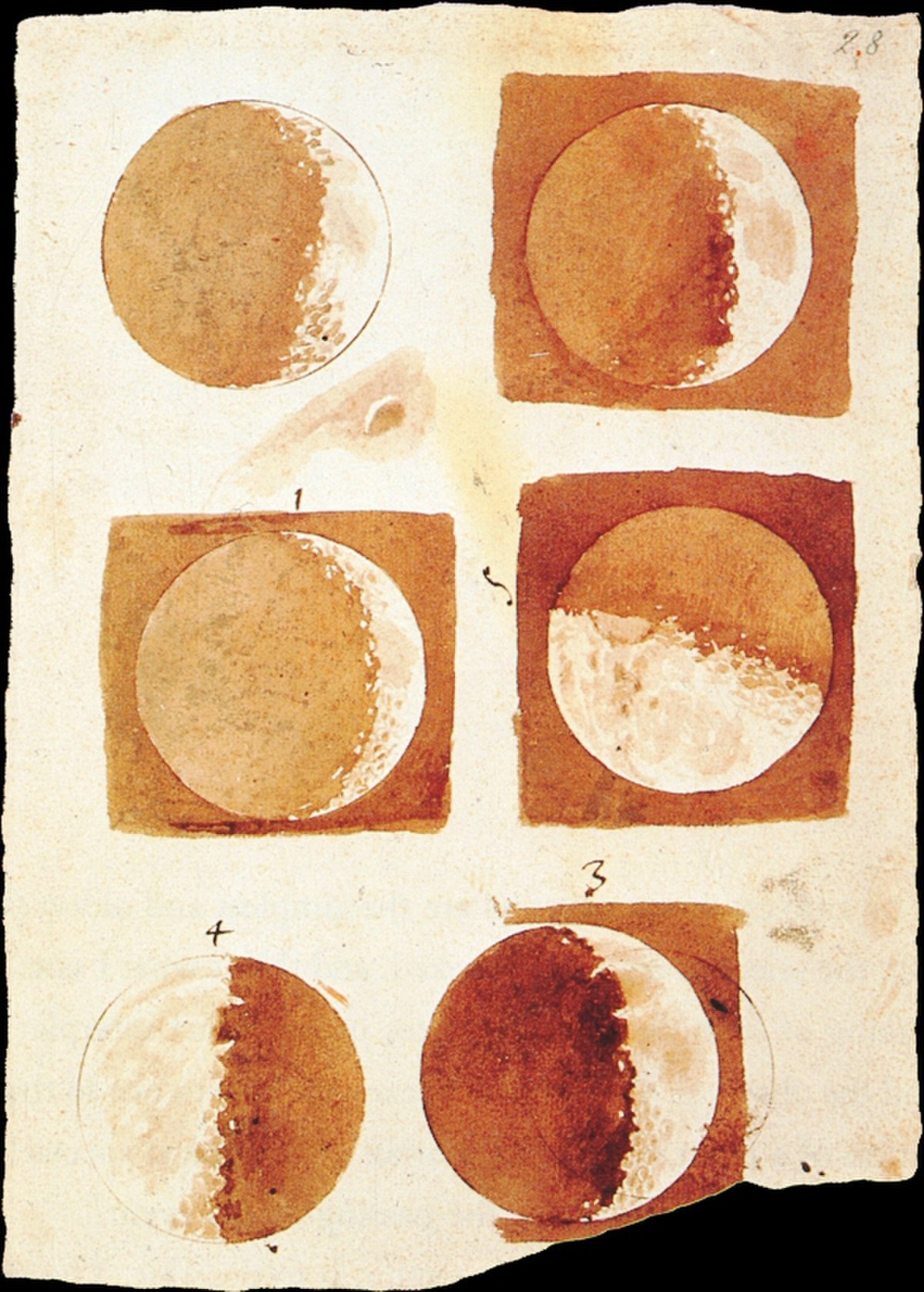

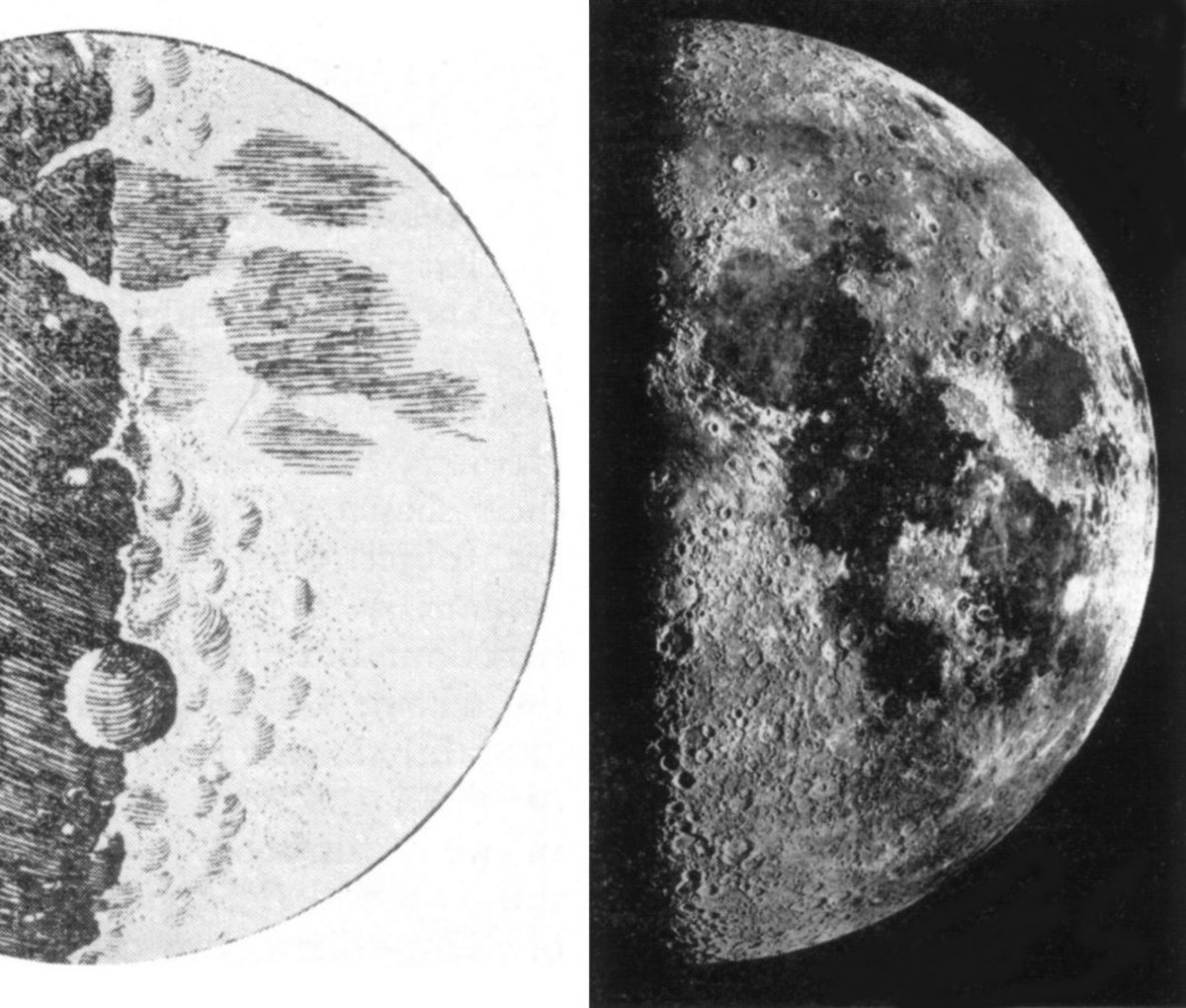

Pendant l'automne, Galilée continue à développer sa lunette. En novembre, il fabrique un instrument qui grandit une vingtaine de fois. Il prend le temps de tourner sa lunette vers le ciel. Très vite, en observant les phases de la lune, il découvre, quelques mois après Thomas Harriot, que cet astre n'est pas parfait comme le voulait la théorie aristotélicienne.

La physique aristotélicienne, qui faisait autorité à l'époque, distinguait deux mondes :

- le monde « sublunaire » : comprenant la Terre et tout ce qui se trouve entre la Terre et la Lune ; dans ce monde tout est imparfait et changeant ;

- le monde « supralunaire » : qui part de la Lune et s'étend au-delà. Dans cette zone, il n'existait plus que des formes géométriques parfaites (des sphères) et des mouvements réguliers immuables (circulaires).

Galilée, quant à lui, observa une zone transitoire entre l'ombre et la lumière, le terminateur, qui n'était en rien régulière, ce qui par conséquent invalidait la théorie aristotélicienne. Galilée en déduit l'existence de montagnes sur la Lune et estime même leur hauteur à 7 000 mètres, davantage que la plus haute montagne connue à l'époque. Il faut dire que les moyens techniques de l'époque ne permettaient pas de connaître l'altitude des montagnes terrestres sans fantaisie. Quand Galilée publie son Sidereus Nuncius (Messager Céleste), il pense que les montagnes lunaires sont plus élevées que celles de la Terre, bien qu'en réalité elles soient équivalentes.

La tête dans les étoiles

En quelques semaines, il découvre la nature de la Voie lactée, dénombre les étoiles de la constellation d'Orion et constate que certaines étoiles visibles à l'œil nu sont en fait des amas d'étoiles. Il étudie également les taches solaires.

Le 7 janvier 1610, Galilée fait une découverte capitale : il remarque 3 petites étoiles à côté de Jupiter. Après quelques nuits d'observation, il découvre qu'elles sont quatre et accompagnent la planète. Ce sont les satellites de Jupiter, qu'il nomme les étoiles Médicées. Ils seront nommés Callisto, Europe, Ganymède et Io (aujourd'hui baptisés lunes galiléennes) par Simon Marius, qui en revendiquera également la découverte plusieurs années après. Le 4 mars 1610, il publie à Florence ses découvertes dans Le Messager des étoiles (Sidereus Nuncius), résultat de ses premières observations stellaires.

Pour lui, Jupiter et ses satellites sont un modèle du système solaire. Grâce à eux, il pense pouvoir démontrer que les « orbes de cristal » d’Aristote n'existent pas et que tous les corps célestes ne tournent pas autour de la Terre. C'est un coup très rude porté aux aristotéliciens. Il corrige aussi certains coperniciens qui prétendent que tous les corps célestes tournent autour du Soleil (sauf la Lune).

Afin de se protéger du besoin et sans doute désireux de retourner à Florence, Galilée rebaptise les satellites de Jupiter qui sont pour quelque temps les « astres médicéens », en l'honneur de Cosme II de Médicis, son ancien élève et grand-duc de Toscane. Galilée a hésité entre Cosmica sidera et Medicea sidera. Le jeu de mots « Cosmica = Cosme » est évidemment volontaire et c'est seulement après la première impression qu'il retient la deuxième dénomination.

Le 10 avril, il fait observer ces astres à la cour de Toscane. C'est le triomphe. Le même mois, il donne trois cours sur le sujet à Padoue. Toujours en avril, Johannes Kepler offre son soutien à Galilée. L'astronome allemand ne confirme pas vraiment cette découverte puisqu'il n'a pas encore eu accès à la lunette, il offre seulement une dissertation-discussion (enthousiaste pour son aspect copernicien) sur la pertinence du petit ouvrage de Galilée. C'est la Dissertatio cum Nuncio Sidereo où même la question de l'impact sur les fondements de l'astrologie est abordée (ces nouvelles planètes invalident-elles l'astrologie de la tradition ? Question remise au goût du jour depuis 2006 avec l'actualité des planétoïdes plutoniens et le déclassement de Pluton). En septembre 1610, Kepler publie sa Narratio, un compte-rendu court et précis de l'observation des compagnons de Jupiter : c'est là qu'il crée le néologisme "satellite" (garde du corps en latin). En effet, si l'on ajoutait des "planètes" au système solaire, son système des 5 solides (1596, Mysterium Cosmographicum) serait invalidé...

A noter que Galilée ne lui fit jamais parvenir une seule lunette, et ce malgré son soutien officiel en tant qu'Astronome Impérial. L'observation des satellites de Jupiter n'a pu avoir lieu que par l'emprunt d'une lunette (qu'il eut à disposition une ou deux nuits seulement). Galilée, en effet, s'est toujours méfié des écrits kepleriens faisant une part belle à l'astrologie, à l'Écriture Sainte (Kepler est protestant et théologien de formation) ou, à partir de 1609, à des ellipses et des forces dans le système solaire. Galilée qualifiera même de puérile l'idée d'une attraction mutuelle entre les eaux des mers et la Lune... rappelant trop la symbolique astrologique.

Observations à Florence, présentation à Rome

Le 10 juillet 1610, Galilée quitte Venise pour Florence.

Malgré l'avis de ses amis Fra Paolo Sarpi et Nicolò Sagredo, qui craignent que sa liberté ne soit bridée, il a, en effet, accepté le poste de Premier Mathématicien de l'Université de Pise (sans charge de cours, ni obligation de résidence) et celui de Premier Mathématicien et Premier Philosophe du grand-duc de Toscane.

Le 25 juillet 1610, Galilée tourne sa lunette astronomique vers Saturne et découvre son étrange apparence : oOo (les oreilles de Saturne, dit-on alors). Mais c'est seulement 50 ans plus tard et avec des instruments plus puissants que Christian Huygens comprendra la nature des anneaux de Saturne.

Galilée protégera la paternité de sa découverte en incluant dans ses écrits une phrase codée, une devinette pour lui servir de témoin : qui contient la phrase latine : Altissumum Planetam tergeminum observavi (J'ai découvert que la planète plus haut placée était triple), énigme qu'il dévoilera plus tard.

Le mois suivant, Galilée trouve une astuce pour observer le Soleil à la lunette et découvre les taches solaires. Il en donne une explication satisfaisante.

En septembre 1610, poursuivant ses observations, il découvre les phases de Vénus. Pour lui, c'est une nouvelle preuve de la vérité du système copernicien, car s'il est facile d'interpréter ce phénomène grâce à l'hypothèse héliocentrique, il est beaucoup plus difficile de le faire à l'aide de l'hypothèse géocentrique.

Il est invité le 29 mars 1611 par le cardinal Maffeo Barberini (futur Urbain VIII) à présenter ses découvertes au Collège pontifical de Rome et à la jeune Académie des Lynx. Galilée reste dans la capitale pontificale un mois complet, durant lequel il reçoit tous les honneurs. L'Académie des Lynx notamment, lui réserve un accueil enthousiaste et l'admet en tant que 6e membre. Dorénavant, le lynx de l'Académie ornera le frontispice de toutes les publications de Galilée.

Le 24 avril 1611, le Collège romain, composé de jésuites et dont Christophorus Clavius est le membre le plus éminent, confirme au cardinal Bellarmin que les observations de Galilée sont exactes. Cependant, les savants se gardent bien de confirmer ou d'infirmer les conclusions que le Florentin en a tirées.

Galilée retourne à Florence le 4 juin.