Géographie de la Chine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Catastrophes naturelles

Cyclones

Les cyclones sont fréquents, cinq par année en moyenne le long des côtes orientale et méridionale, et occasionnent des inondations combinées aux pluies de la mousson.

Séismes

Principaux séismes depuis le XXe siècle

- Xining, Chine, le 22/05/1927, magnitude 8,3, 200 000 morts.

- Gansu, Chine, le 25/12/1932, magnitude 7,6, 70 000 morts.

- Tibet, magnitude 8,6 en 1950

- Le 27 juillet 1976, un violent tremblement de terre se déclenche à Tangshan dans la province d'Hebei. Le nombre officiel de morts est 240 000 personnes. D'autres estimations font état de 800 000 victimes directes ou indirectes. (voir : Tremblement de terre de 1976 à Tangshan).

- Sichuan, le 12/05/2008, magnitude 7,8, 60 000 morts.

Répartition

La plus grande partie de la Chine est cependant suffisamment éloignée des lignes de failles et dépourvue de volcans, et n’est donc pas sujette aux séismes.

Ressources naturelles

Charbon, minerai de fer, pétrole, gaz naturel, mercure, étain, tungstène, antimoine, manganèse, molybdène, vanadium, magnétite, aluminium, plomb, zinc, uranium, énergie hydraulique.

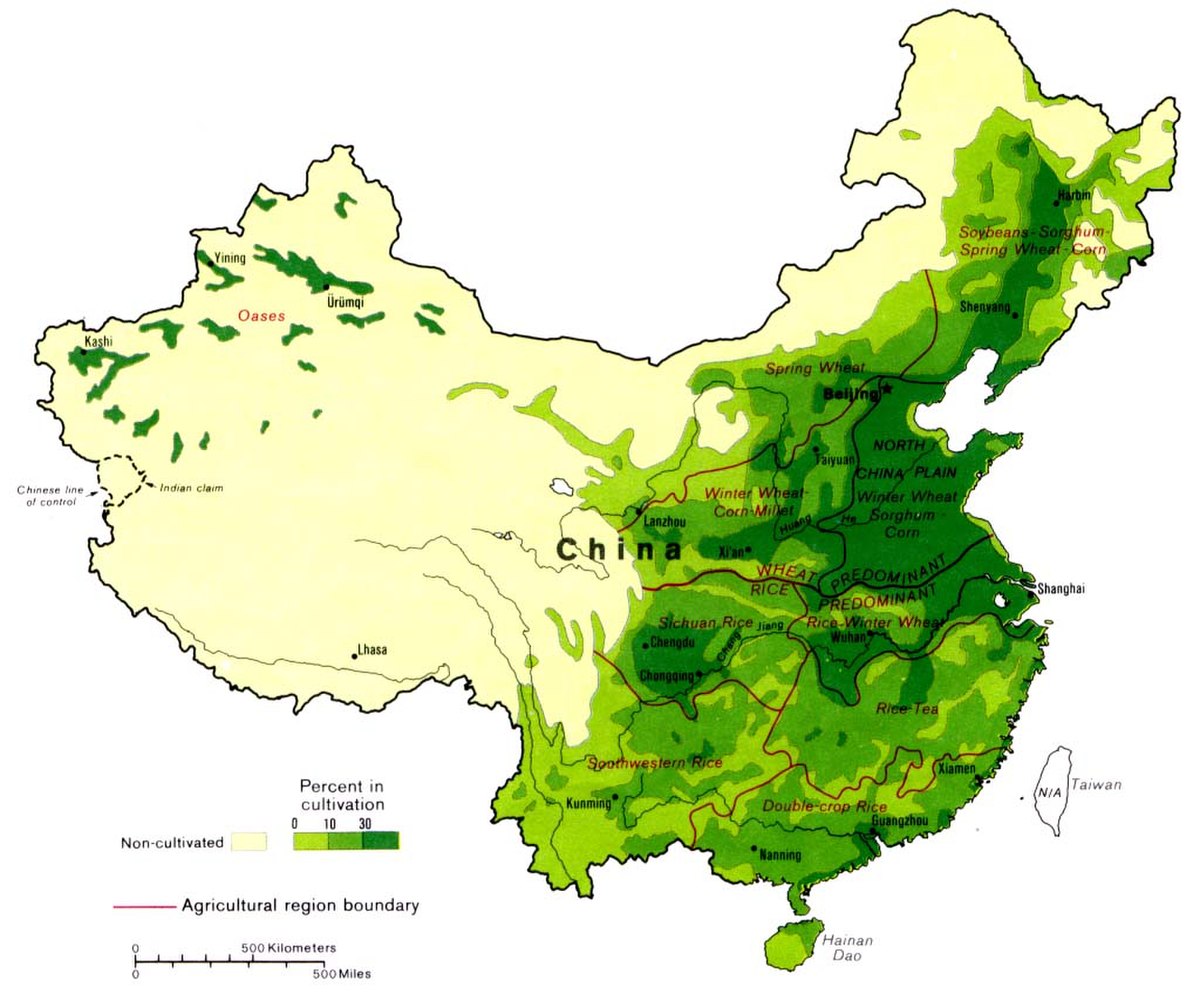

Exploitation du sol :

- terres arables : 14%;

- cultures permanentes : 0%;

- pâturages permanents : 43%;

- forêts : 14% (est. 1993).

Les ressources en eau se montent à 2711,5 milliards de m pour les fleuves et 8 288 milliards extraits des nappes phréatiques. Le pompage entraînant de l’eau provenant des fleuves, le total des ressources disponibles est de 2821,4 milliards de m dont 80,9% se trouvent dans le bassin du Yangtsé. En 1993, 498 720 km2 étaient irrigués.

Revendications territoriales et zones administratives spéciales

La Chine a aussi des frontières communes avec deux zones administratives spéciales : Hong-Kong (30 km) et Macao (0,34 km).

Contentieux territoriaux :

- Taïwan;

- îles Diaoyu (Senkaku en japonais), revendiquées par le Japon et la Chine;

- une partie du Cachemire;

- Arunachal Pradesh;

- îles de la mer de Chine méridionale (îles Spratley et îles Paracel notamment).

Environnement

En 2004, la pollution a coûté à la Chine 512 milliards de yuans, soit 3,05 % du PIB.

Urbanisation

La Chine doit faire face à un exode rural massif induit par l'industrialisation de l'agriculture qui a fait passer le nombre d'urbains de 77 millions en 1953 à 190 millions en 1980, puis à 470 millions en 2000, pour atteindre environ 650 millions en 2008 (en incluant une "population flottante" de 150 millions de travailleurs migrants). Elle a créé 246 villes nouvelles créées de 1990 à 2008, et 400 nouvelles villes sont prévues avant 2020 pour héberger de nouveaux paysans venus en ville. D'anciens bourgs comme Shenzhen ou Chongqing ont dépassé les 10 millions d'habitants. Parmi 89 villes chinoises de plus d'un million d'habitants, 49 créées ont été créées entre la fin des années 1980 et 2008. Seule 45 % des chinois sont urbains en 2008, mais ce taux devrait être de 60 % en 2020, d'après les prospectivistes qui pensent que l'exode rural amènera encore 300 millions d'habitants en ville. Un premier projet de ville écologique pour 1 million d'habitants est en cours de développement. Ces phénomènes de périurbanisation et d'urbanisation s'accompagnent d'un fort développement de l'automobile et du réseau routier, sources de pollution, de perte de milieux naturels et d'espaces agricoles, ainsi que de fragmentation écologique du territoire.

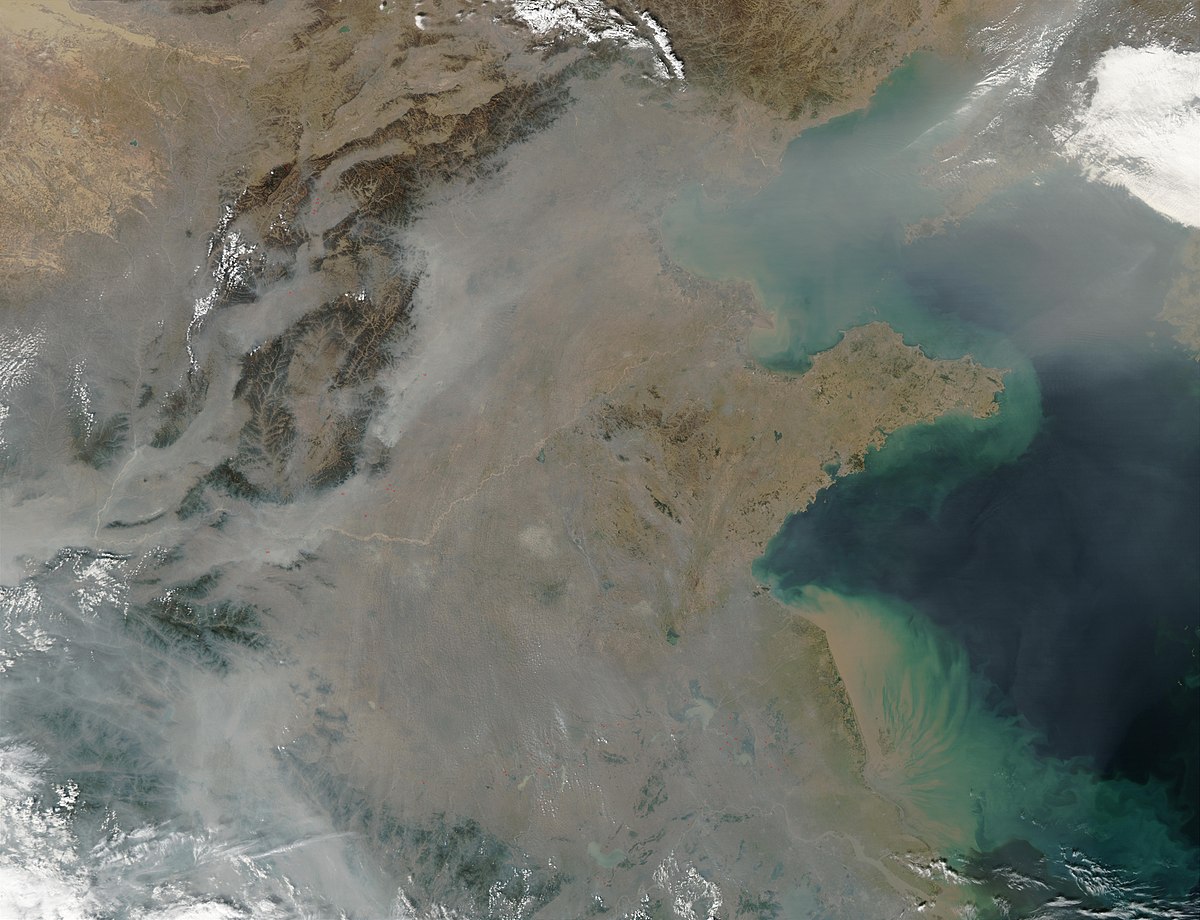

Pollution atmosphérique

Le développement industriel et urbain rapide de la Chine provoque une augmentation de la pollution atmosphérique, en particulier dans les grandes agglomérations du pays : un tiers des grandes villes du pays sont affectées par des problèmes de pollution de l'air. Selon l'ONG américaine Blacksmith Institute, Linfen est la ville la plus polluée du monde.

En 2006, la Chine est le premier pays du monde pour les émissions de dioxyde de soufre, qui ont progressé de 27 % entre 2000 et 2005. Le dioxyde de soufre est aussi un composant de la formation des pluies acides, nuisibles aux écosystèmes tels que les forêts et les lacs.

La Chine devrait devenir le plus gros émetteur de dioxyde de carbone d'ici à 2007-2009.

Les émissions de dioxyde de carbone devraient passer de 5,6 milliards de tonnes en 2006 à 6,02 cette année, ce qui représente environ 22 % du total mondial.

Les émissions d’oxydes d’azote et de dioxyde de soufre sont 8 à 9 fois plus élevées que dans les pays développés.

En 2003, la Chine produisait 79% de son électricité à partir du charbon. Pékin prévoit d'ajouter environ 70 nouvelles centrales à charbon par an ; en 2006, cinq centrales à charbon étaient construites par semaine. En effet, la plupart des centrales électriques thermiques sont vétustes et très polluantes, car elles fonctionnent grâce à la technique de pulvérisation du charbon.

À la pollution provoquée par le charbon, il faut ajouter les émissions de GES des automobiles : la pollution atmosphérique est particulièrement fréquente dans les grandes agglomérations. Sur les vingt villes du monde les plus polluées, dix-sept se trouvent sur le territoire chinois. À Pékin, la pollution est bloquée par un anticyclone en hiver. Depuis le milieu des années 1990, le parc automobile chinois a été multiplié par deux.

Les conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé des Chinois sont dramatiques : on estime qu'elle est responsable de 358 000 décès et 640 000 hospitalisations en 2004. Une enquête plus récente, menée par la Banque mondiale, porte le nombre de morts prématurées dues à la pollution à 460 000 personnes. Les autorités reconnaissent que 6 % des enfants nés chaque année ont des malformations congénitales. Le taux de malformations a fortement augmenté ces dernières années pour atteindre 145,5 cas pour 10 000 naissances en 2006.

Des ressources en eau menacées

Pollution

Les cours d'eau chinois subissent une pollution croissante : ainsi, depuis le milieu des années 1980, le niveau de pollution du fleuve Jaune a été multiplié par deux. Il supporte chaque année le déversement de 30,5 milliards de tonnes de déchets humains et industriels. Les usines polluantes des régions industrielles de l'est déversent des déchets toxiques. La pollution et la croissance du trafic fluvial ont provoqué la disparition du dauphin du Yangtsé. La pollution de l’eau serait à l'origine 118 000 morts par cancer pour l'année 2004. 75 % des lacs chinois souffrent d’eutrophisation : le lac Taihu par exemple est pollué, son écosystème très menacé. Environ 190 millions de Chinois souffriraient de maladies liées à la consommation d'une eau insalubre.

La pollution de l'eau est en grande partie d'origine agricole : le pays est le plus important consommateur d'engrais azotés du monde (280 kg par habitant et par an en 2005). Les cours d'eau sont souillés par les déchets industriels et domestiques.

Sécheresse et désertification

En tant que pays émergent, la République populaire de Chine n'est pas contrainte à respecter le protocole de Kyoto. Pourtant, le pays est affecté par le réchauffement global de la Terre : 80 % des glaciers de l'Himalaya se sont réduits, ce qui a des conséquences sur les cours d'eau qui naissent dans ces montagnes et coulent en Chine. L'augmentation de la consommation chinoise de légumes, céréales et viande entraîne des besoins nouveaux auxquels les agriculteurs répondent par l'augmentation des surfaces irriguées. Le désert, qui représente en 2008 un tiers environ du territoire, progresse rapidement.

Les autorités chinoises sont sensibles à la désertification du nombreuses régions : la Muraille verte, des plantations d'arbres et d'arbustes pour limiter la progression du sable, est plantée depuis les années 1980 dans le nord et l'ouest du pays. Cependant, ses résultats sont limités faute d'entretien, et de nombreux arbres sont déjà morts en Mongolie intérieure dans le Hebei. Un projet de détournement des eaux du Yang-Tsé vers le nord est à l'étude.

En 2006, le Sichuan a connu une grave sécheresse ; pendant l'hiver 2007-2008, la sécheresse a affecté le nord et le sud du pays. Les nappes phréatiques du nord du pays sont surexploitées, si bien qu'une partie des eaux du Chang Jiang doivent être transférées au nord par un système de canaux et d’aqueducs. 400 villes manquent structurellement d'eau et 30 millions de ruraux sont confrontés chaque année à des pénuries. Plusieurs cours d'eau sont régulièrement à sec et le Hubei a vu la disparition de plusieurs centaines de lacs. Début 2008, les premières dunes du désert de Gobi se trouvent désormais à 80 km de la capitale. Le réservoir de Guanting, qui alimente Pékin en eau, a vu son niveau baissé de moitié entre 2002 et 2007.

Dégradation des sols

10 millions d’hectares de terres cultivées (soit 10 % du total) sont pollués.

Ce phénomène entraîne l'exode rural massif. Selon le gouvernement chinois, 34 % des Chinois vivant à la campagne en 2004 n’avaient pas accès à l’eau potable.

L’intense urbanisation réduit l’espace rural. Il est nécessaire de déboiser les pentes des vallées fluviales, ce qui provoque une intense érosion. Au Tibet, des zones forestières autrefois verdoyantes comme le Kongpo ont été transformées en un paysage lunaire. En 1949, les forêts recouvraient 221 800 kilomètres carrés, soit près de la moitié de la superficie de la France. En 1985, la moitié de la surface de la forêt était rasée. Selon une étude récente du World Watch Institute, la déforestation atteindrait maintenant 85%. Le gouvernement chinois a reconnu le rôle de cette déforestation massive dans les inondations catastrophiques de ces dernières années : en 1998, plus de 10 000 morts, 250 millions de sinistrés, et des millions de sans-abris suite aux crues du Chang Jiang. Les inondations de l'année 2010 ont aussi provoqué plusieurs milliers de morts.

Gestion des déchets

Depuis 2005, la Chine est le pays qui produit le plus de déchets industriels ou municipaux avec 300 millions de tonnes par an. Les villes chinoises produisent chaque année 149 millions de tonnes d’ordures (2007), dont moins de 20 % sont recyclées.